「鶏が恐竜の羽を生やす」──そんな一見ありえない話が、スイスのジュネーヴ大学(UNIGE)で行われた研究によって実験的に示唆されました。

古代の恐竜から現代の鳥へと繋がる進化の道筋には、複雑な羽毛の獲得が大きく関わっていると考えられています。

ところが、ある分子シグナル(ソニックヘッジホッグ:Shh)を一時的に抑えるだけで、鶏の羽毛がまるで祖先的な“原始羽毛”に近い姿へと巻き戻るかのような現象が観察されたというのです。

まるでタイムマシンで恐竜時代を訪れたかのように、長い進化の歴史を、たった一度の処置で少しだけ遡ったようにも見えるその光景には驚きが隠せません。

では、この“羽毛の逆行”ともいえる現象はどのように起こり、何を意味しているのでしょうか。

研究内容の詳細は学術誌『PLOS Biology』にて公開されています。

目次

- 恐竜と鳥をつなぐ羽毛の謎

- 鶏が恐竜時代の羽毛を再現する

- 原始羽毛の復活が示す“進化の隠し回路”

恐竜と鳥をつなぐ羽毛の謎

私たちが想像する恐竜というと、つい「巨大でゴツゴツした皮膚をもち、地を踏みしめる爬虫類」というイメージを抱きがちです。

しかし近年、中国・遼寧省などの地層から相次いで出土した化石は、一部の恐竜が“羽毛”や“羽毛に近い糸状の構造”をまとっていた可能性を示しています。

とくに小型肉食恐竜の化石には、フサフサとした毛状の痕跡が残されており、「恐竜と鳥の境目はどこなのか?」という大きな謎を突きつけてきました。

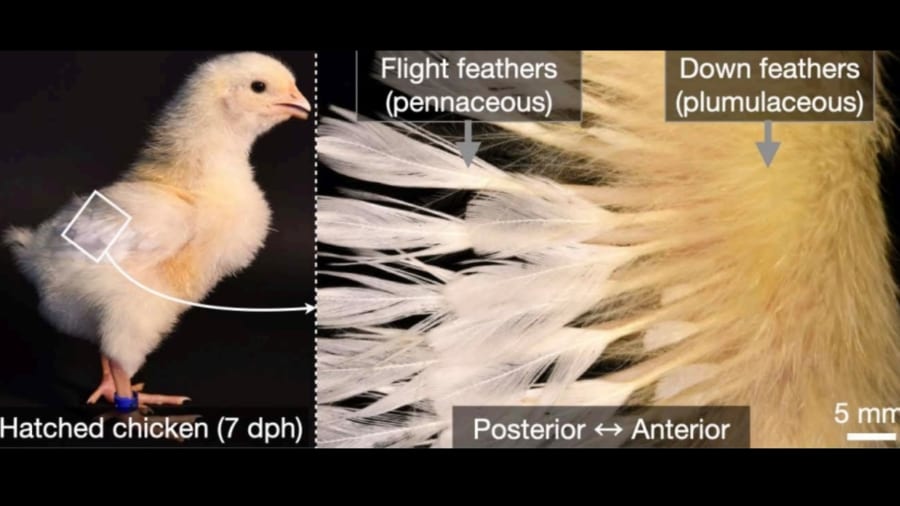

そもそも鳥の羽毛は、森で見かける樹木の枝のように何重にも分岐し、一本一本に細かなフック状構造までもつ、とても精巧なつくりです。

ところが昔はもっとシンプルな“糸状の毛”が出発点だったと考えられており、「なぜそこから現代の鳥のように高度に分かれた羽毛へと進化したのか」が、恐竜から鳥への重要なテーマとなってきました。

これまでの研究で、羽毛の形成には「ソニックヘッジホッグ(Shh)」「Bmp」「Wnt」など、複数の遺伝子シグナルが関与していることが明らかになっています。

なかでもShhは、細胞の分裂や形づくりを積極的に促す“アクセル役”のように機能するため、Shhが高いほど羽毛の分枝が活性化し、低いほどシンプルな形で止まる可能性が指摘されてきました。

ただし「実際に生きた鶏胚において、Shhを弱めたらどんな羽毛が生えてくるのか」を系統的に確かめるのは難しく、これまでは小さな組織片を培養して操作する程度にとどまっていたのです。

とはいえ、ニワトリを含む鳥類は、獣脚類恐竜から分かれた一系統であり、いわば“恐竜の子孫”といえる存在です。

もし現代の鶏胚でShhシグナルを人為的にダウンさせたら、遠い祖先を思わせるような原始的な形態に近づくのか──それはまるで時空をさかのぼるような壮大な実験にも思えます。

実際に、中国・遼寧省の化石に見られる“毛のある恐竜”の発見を機に、祖先の毛状構造と今の分岐した羽毛の連続性を研究する動きが活発になってきました。

別の実験では鶏の足の鱗(うろこ)を羽毛化する報告もあり、「Shhシグナル操作が鳥の外見を大きく変えうる」という可能性が広がっていたのです。

そうした流れの中で、「ならば鶏の胚全体でShhを弱めたら、羽毛そのものはどうなるのか」という問いは、いまだ解かれていない大きな核心でした。

さらに、鳥の羽毛はヒトの髪や哺乳類の体毛などともルーツが一部重なるとされており、“分枝の仕組み”を知ることで、動物の外見形成全般を読み解く手がかりにもなるかもしれません。

そこで研究者たちは今回、鶏胚を使ってShhシグナルを一時的に抑え、羽毛がどこまでシンプルな形に寄り戻されるのか、そしてその後回復するのかどうかを詳しく探りました。

鶏が恐竜時代の羽毛を再現する

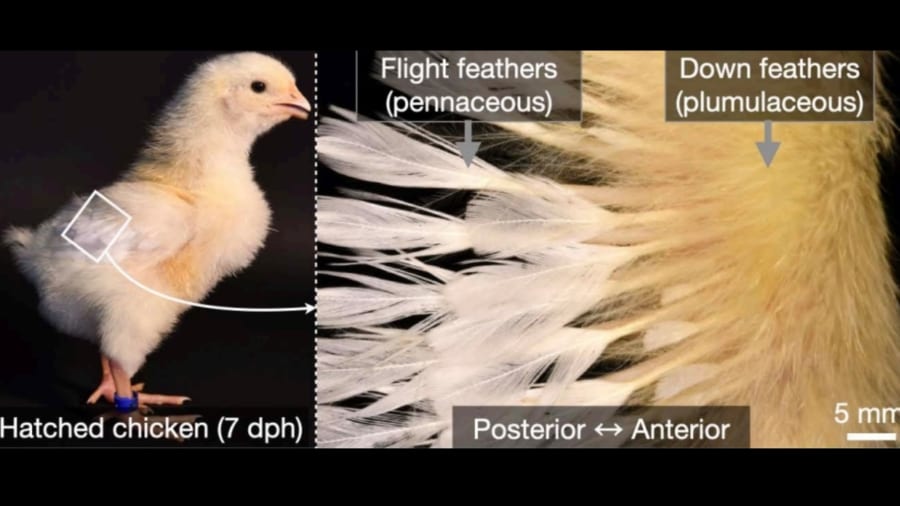

研究チームが注目したのは、ニワトリの胚に“羽毛の芽”が出現する発生9日目(E9)という、まさに分枝が始まる前夜のような時期です。

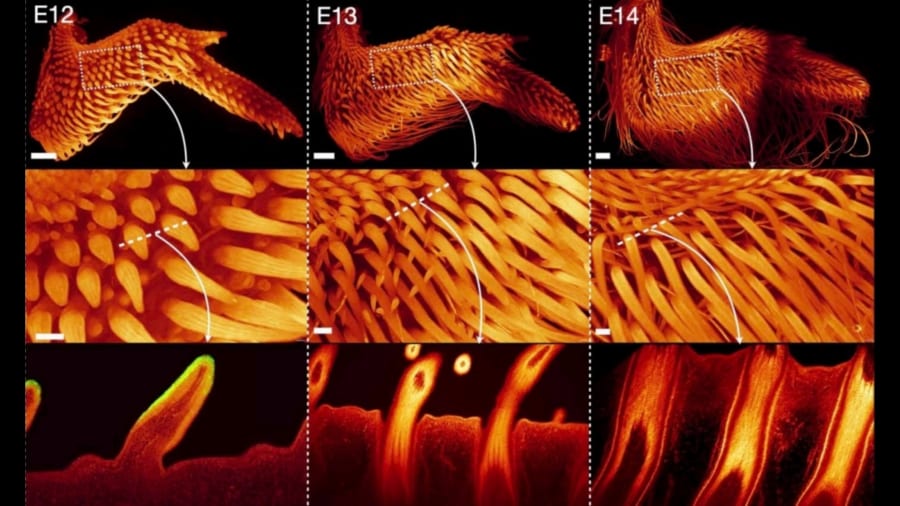

卵の殻に小さな窓を開け、胚の血管をのぞき込んで、Shhシグナルを阻害する薬(sonidegib)を直接注射するという独特かつ難易度の高い手法を用いたといいます。

たとえるなら、豆腐の角に極細ストローを当ててそこから一滴のインクを滴下するような精密さが要求される作業です。

通常なら、この段階の芽は日を追うごとに枝分かれを増やし、フサフサの羽毛へと発達します。

しかしShhを抑えられた胚では、枝分かれのスイッチがうまく入らず、成長が“棒状”の段階で止まってしまったのです。

研究者たちは光シート顕微鏡(組織を立体的に可視化できる装置)や、遺伝子発現を可視化するin situハイブリダイゼーションなどを使って、10~14日目にかけて羽毛の様子を追跡しました。

その結果、通常ならパッチ状に分布する羽毛芽のShh発現が、一時的に“しま模様”になっていたり、最終的にはしっかりと伸びるはずの羽毛がまるで「細い棒」のような形のまま残っている個体が確認されたのです。

なかには、背中にごっそり羽が生えていない“ハゲ地帯”を抱えたまま孵化する個体もあり、まるで「鶏が一時的に恐竜の衣装をまとった」かのようにも見えます。

それでも時間が経つと、多くの場合は遅れていた枝分かれが再起動し、孵化後しばらくするとフサフサの羽毛が生え揃いました。

ただし、翼の後ろにあるような大きな飛行用の羽だけは十分に回復できないケースも多く、「特定の時期にShhが働かないと取り返しがつかない」という可能性が指摘されています。

今回の研究は何が革新的なのか?

最大のポイントは、生きた鶏の胚に広範囲に薬を投与して「羽毛の初期発生~枝分かれ~仕上げ」にわたる全過程を意図的に操作し、しかも原始的な姿まで戻してしまったという点です。

培養皿で一部の組織をいじる研究は以前からありましたが、胚全体に薬を入れて“恐竜的な毛”を彷彿とさせる段階まで再現するのは極めて珍しく、これこそが一つのブレイクスルーといえます。

さらに、この羽毛は時間の経過によって再び枝分かれを獲得するため、「分枝を抑えても再起動できるほど、羽毛形成の仕組みは柔軟かつ頑強」という興味深い事実も示唆されたのです。

原始羽毛の復活が示す“進化の隠し回路”

今回の実験が示しているのは、シグナルを一時的に弱めるだけで、鳥の羽毛が祖先的な棒状に近い状態まで“後退”する可能性があるということです。

しかも、その後の発生サイクルである程度は回復できるという“しぶとさ”が、鳥の羽毛の大きな特徴なのかもしれません。

ただし飛行用の羽はタイミングを逃すと再生が追いつかない個体が多く、そこに「ある時期を過ぎると戻せない」という時間的制約の存在が浮かび上がります。

これを建設にたとえるなら、「配管や骨組みを入れる段階でミスをすると、後から修復しきれない部分が出る」ようなイメージともいえるでしょう。

一方、「原始羽毛→分岐した羽毛→再び原始型に逆戻り(&再度分岐)」というふうに、羽毛はかなり自由度の高い発生回路を潜在的に持っている可能性があります。

たとえ一時的にShhが下がっても、休眠中の毛包や幹細胞が後から追い上げて、最終的には元どおりに分岐するというわけです。

これは、鳥類が多様な羽毛を獲得してきた進化の背景を考えるうえでも鍵になります。

古代の化石研究で示唆された“糸状のプロトフェザー”と、現代鳥類の「高度に分かれた羽毛」が連続しているのは、そうした柔軟なシグナル制御が働いているからなのかもしれません。

さらに言えば、既存の研究で「Shhを強めると鱗が羽毛化する」という報告もあり、今回は逆に「Shhを弱めると羽毛がシンプル化する」現象が示唆されました。

これらを総合すると、「羽毛そのものが非常に“シグナル任せ”かつ可塑性を備えた構造であり、遺伝子スイッチ一つで形状が大きく変わりうる」という仮説が一層強まります。

これはなにも鶏や鳥類だけの話ではなく、動物進化全般に言える普遍的なメカニズムに通じるかもしれません。

最終的には、飛行羽とそれ以外の羽毛で“やり直せるかどうか”が分かれるという点も興味深い課題を提起しています。

「すべての羽毛が同じ仕組みで生えているわけではない」ことや、「特定の機能(飛行)には締め切りが存在する」ことを強く示唆しているためです。

こうした観点から見ると、羽毛は単に進化を積み重ねてできあがった最終形態なのではなく、複数のシグナルと時間制御が交錯する“折衷の結晶”なのかもしれません。

まとめると、本研究により「Shhシグナルを遮断するだけで、鳥の羽毛を祖先的な段階に“近い形”へと巻き戻し、しかも(飛行羽を除き)また分岐を取り戻せる」という事実が改めて示唆されました。

まるで“タイムマシンで恐竜時代の毛を呼び出し、再度現代に戻す”ような実験が鶏胚の中で行われたことになります。

これは羽毛進化の謎に新たな光を当てるだけでなく、動物の形態形成における「可塑性と制約の両立」という普遍的なテーマを考え直すきっかけにもなりそうです。

元論文

In vivo sonic hedgehog pathway antagonism temporarily results in ancestral proto-feather-like structures in the chicken

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003061

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部