スペインのセビリア大学(US)で行われた研究によって、熱力学第三法則は独立した新しい法則ではなく、実は第二法則の枠内で説明できる現象に過ぎないことが理論的に示されました。

この研究はアルベルト・アインシュタインの指摘を覆すもので、熱力学の基本原理同士の関係を見直すきっかけになると期待されています。

しかしなぜ120年もの間、第三法則は第二法則と切り離されてきたのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年6月13日に『The European Physical Journal Plus』にて発表されました。

目次

- 熱力学第三法則の誕生経緯

- 熱力学第三法則の正体は第二法則の影だった

- 第三法則が消える日――熱力学の教科書は書き換えられるのか?

熱力学第三法則の誕生経緯

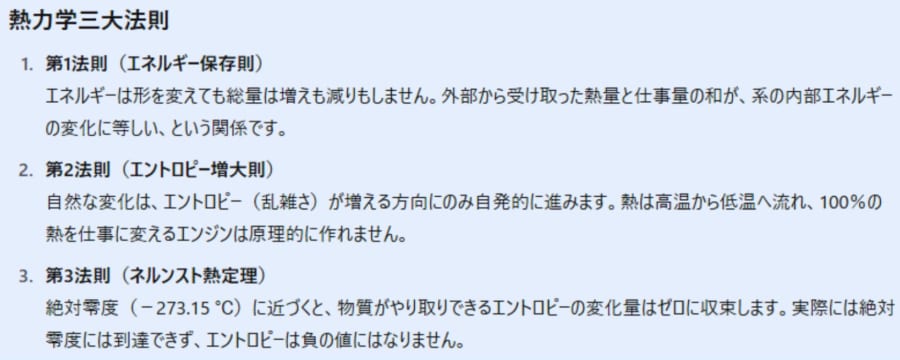

私たちはふだん、氷が張ったり雪が降ったりすることから、「冷たい」と感じる温度に対して漠然としたイメージを持っています。

しかし、「冷たい」という感覚をさらに突き詰めていくと、いつか「これ以上冷たくならない」という究極の温度にたどりつきます。

それが「絶対零度」(摂氏マイナス273.15℃)と呼ばれる、理論的にこれ以下は存在し得ないとされる最低の温度です。

絶対零度に近づくにつれて、物質の性質はそれまでとは大きく異なったふるまいを見せるようになります。

その代表的な変化が「エントロピー(乱雑さ)の減少」です。

エントロピーとは物質の状態の乱雑さや不規則さを示すもので、高温では分子が激しく動き回って乱雑な状態にあり、エントロピーも大きくなります。

一方、温度を下げていくと分子の動きは次第にゆるやかになり、乱雑さも小さくなっていきます。

絶対零度に限りなく近づくと、分子はほとんど動きを止め、まるで静止したかのような整然とした状態になり、エントロピーも限りなくゼロに近づくと考えられています。

この不思議な現象に最初に本格的に取り組んだのが、20世紀初頭のドイツの化学者、ワルター・ネルンストでした。

ネルンストは、さまざまな物質を極めて低い温度にまで冷却する数多くの実験を行い、「物質の温度が絶対零度に近づくと、その物質が外部と交換できるエントロピーが限りなくゼロに近づいていく」という極めて重要な性質を発見しました。

この1905年のネルンストによる発見は、「ネルンストの熱定理」と呼ばれ、のちに「熱力学第三法則」として教科書に掲載されるようになります。

しかし、このネルンストの画期的な発見には、当時の物理学者や化学者を悩ませる大きな課題がありました。

それは、すでに19世紀から物理学における基本的な原理として確立されていた「熱力学第二法則」との整合性の問題です。

第二法則とは、「宇宙全体のエントロピーは決して減少せず、必ず増加する方向に進む」というもので、時間の流れやエネルギーの方向性を定める熱力学の最も重要な基本原理として知られていました。

ネルンストが発見した絶対零度付近の現象、つまり「温度が下がるとエントロピーがゼロに近づく」という性質が、本当にこの第二法則と矛盾なく共存できるのかという点が明確ではなかったのです。

ネルンスト自身も、この疑問を解消し自分の新しい発見をなんとか第二法則の枠内で説明しようと試みました。

そして1912年、ネルンストはそのために重要な理論的思考実験を提唱します。

その思考実験とは、「もし絶対零度という究極の低温が実際に到達可能であるならば、その絶対零度を冷却源として使った理想的な熱機関(エンジン)を作れることになる」というものです。

このエンジンは絶対零度の環境を利用することで、取り込んだ熱エネルギーを100%完全に仕事(運動エネルギーなどの有益なエネルギー)へと変換できるという理論上の装置でした。

もしこれが実現できれば、「宇宙のエントロピーは必ず増える」という第二法則を破り、エントロピーを減少させることさえ可能となってしまいます。

このような矛盾を避けるため、ネルンストは「絶対零度には決して到達できない(不可到達原理)」という彼自身の結論を「第二法則に背けないことを示す」という背理法的に導きました。

つまりネルンストの議論の本質は、『絶対零度への到達不能性』という結論が第二法則を守るための論理的帰結であり、『第三法則』という独立した法則を意図していたわけではなかったと考えられています。

より簡単に言えば、ネルンストは「第二法則を絶対零度の世界まで押し広げたかった」わけです。

しかし結果は彼の思惑通りにはなりませんでした。

その主な要因が、のちに20世紀最大の物理学者として名を馳せる、若き日のアルベルト・アインシュタインの主張でした。

ネルンストの議論が物理学界の関心を集めていた1910年代前半、アインシュタインはすでに特殊相対性理論や光量子仮説を提唱し、その非凡な才能を示していましたが、熱力学の分野でも鋭い洞察力を発揮していました。

そしてアインシュタインによって、このネルンストの背理法的証明がそもそも物理的に現実味のない前提を置いていると指摘します。

彼の批判はおおむねこうでした。

「仮に絶対零度が本当に到達可能であったとしても、その状態は非常に不安定で、どんなに微小な乱れ(物理学的には『不可逆性』と呼ばれる現象)が存在しただけでも、その完璧な状態はすぐさま崩壊し、絶対零度ではいられなくなるだろう。」

つまり、ネルンストが証明のために持ち出した「絶対零度の環境を使った理想的なエンジン」という状況自体が、理論上でさえ完全に成立しない非現実的な仮想装置だったということです。

アインシュタインに言わせれば、物理的に現実不可能な状況を前提にして矛盾を導き出しても、それは物理法則の厳密な証明にはならない、ということでした。

アインシュタインはネルンストの示した「絶対零度に到達不可能」という結論そのものは否定はしませんでしたが、その背理法的な証明方法とそれを根拠にした第二法則との統合――つまり第二法則の絶対零度の世界の伸長についてはNOを突き付けました。

アインシュタインの批判を受けて、ネルンストが示した「温度が絶対零度に近づくとエントロピーがゼロに近づく」という現象は、熱力学の教科書や研究者たちの認識の中で、「第二法則」とは明確に区別された新しい法則、「熱力学第三法則」として定着するようになってしまったのです。

凡人からすれば「ネルンストが目指した理論的整合性よりも熱力学第三法則の提唱者としてのほうが見栄えがいいのでは?」なんて邪な感想を抱いてしまいます。

ただネルンスト自身が目指したのは、新しい法則を作ることではなく、あくまで自分が発見した実験事実を第二法則の枠内で矛盾なく統合するという純粋な科学的目標でした。

しかし歴史はネルンストの理想とは遠く、彼を熱力学第三法則の提唱者と認識するようになりました。

ですが教科書に第三法則が記されるようになった後も、水面下では第三法則が本当に第二法則から導けない独立原理なのか、それとも何らかの形で第二法則の範囲内に位置づけられるのかという疑問はくすぶり続けていました。

そこで今回研究者たちは、ネルンストの熱定理(現在第三法則と言われているもの)を熱力学第二法則のみから厳密に証明する試みに挑みました。

果たして第三法則は第二法則と独立なのか、それとも統合されたものなのでしょうか?

熱力学第三法則の正体は第二法則の影だった

果たして第三法則は第二法則とは独立したものなのでしょうか、それとも第二法則の中に統合されるものなのでしょうか?

謎を解明するため研究者たちは、このネルンストとアインシュタインの論争を再び見直し、「仮想エンジン」という概念を現代の熱力学の理論的枠組みの中で厳密に扱うことに取り組みました。

教授らは、ネルンストが用いた仮想エンジンを単なる架空の装置として切り捨てるのではなく、「ベースとなる熱力学第二法則がそもそも理論的に仮想エンジンのような理想化された状況を想定している」という根本的な観点に注目しました。

アインシュタインはネルンストの証明法が仮想的過ぎるとして否定したわけですが、熱力学第二法則そのものも根底には「ありえない仮想性」を抱えていたのです。

実際、このような完璧なエンジンを作ることは不可能です。

といっても熱力学第二法則が間違っているという意味ではありません。

熱力学の法則だけでなく他の法則を厳密に定式化する際には、理想的な装置をとりあえずの基準に考える必要があります。

摩擦や変換効率のような「現実的な問題」は理想的状態を理解した後に考えるという方針です。

なのでありえない存在であっても、理想的な熱機関として第二法則のベースとなるカルノーエンジンを考えることは無駄とはされていません。

そこで研究チームは、この理論的な「カルノーエンジン」を出発点にして、このエンジンを絶対零度に近づけていく過程を、数学的に厳密に調べていきました。

その結果、重要な結論が導かれました。

絶対零度に近づくにつれてカルノーエンジンは次第に動作が弱まり、最終的には完全に止まってしまい、「熱のやりとりも一切なく、仕事も一切できない」状態になることが明らかになったのです。

これは直感的に言えば、絶対零度に近づくと物質がまったくエネルギー交換できなくなるということです。

当然ながらこの状態ではエントロピーを変化させることも不可能です。

これは重要な結果でした。

なぜなら、もし絶対零度でエントロピーを変化させられないのだとすれば、「絶対零度においてエントロピーが一定値(ゼロ)に収束する」というネルンストの熱定理そのものが、第二法則を基礎とした理論的考察だけで自然に導き出されるからです。

言い換えれば、第三法則は第二法則の単なる延長線上にある理論的な帰結であり、実際には独立した新しい法則というよりも、第二法則の深い理解の一部だったのです。

ただし今回の理論的な分析だけで導けるのは、「絶対零度に近づくにつれてエントロピーがただ一つの値に収束する」ということまででした。

その収束するエントロピーの値が厳密にゼロであるということまでは、第二法則のみからでは証明できません。

実際にエントロピーがゼロに収束するという具体的な事実については、ネルンスト自身が示した実験的な観察結果(物質の比熱が極低温で急激にゼロに近づくという実験的事実)を追加で必要とするのです。

それでも今回の理論的な検証では、「熱力学第三法則」は第二法則に自然に統合されるものだという、明確な結論を導きました。

約120年にわたりネルンストとアインシュタインが論争し、物理学者たちを悩ませてきた熱力学第三法則を巡る理論的混乱は、ここにようやく一つの大きな収束点を迎えることになったのです。

第三法則が消える日――熱力学の教科書は書き換えられるのか?

今回の成果は、熱力学の基礎概念を見直す契機にもなりそうです。

著者は特に「温度」という概念の捉え方について言及しています。

私たちは普段、温度を「暑い・寒い」といった感覚的な尺度や、温度計の目盛りなどの経験的な数値として認識しています。

しかし科学的には、「温度」とは単なる感覚ではなく、物質の乱雑さ(エントロピー)やエネルギーの流れと深く関わる理論的な物理量です。

ネルンストやアインシュタインが論じた絶対零度という究極の温度は、単に「非常に冷たい」という感覚的な理解を超え、物質の運動が限りなく停止し、エントロピーが最小になるという理論的な極限状態として定義されています。

マルティン=オラヤ教授の議論は、温度の「自然な零点」を熱力学第二法則の枠内で定義し直すものでもあります。

つまり「暑い・寒い」といった主観や経験に依らず、理論的な熱機関(しかも仮想的なもの)を用いて絶対的な温度の基準を導入するアプローチです。

この視点の転換により、絶対零度の持つ意味合いがより明確かつ論理的に位置づけられ、熱力学の基礎が一段と堅固になったと言えるでしょう。

また、この新証明は教育面や学術面にも影響を与える可能性があります。

これまで「第三法則」として教えられてきた内容を見直す必要が生じるからです。

実際にはネルンストの熱定理自体は古くから実験的に確立されており、その内容が変わるわけではありません。

しかし「それが第二法則とは独立の原理か否か」という解釈の部分は、教科書によっては改訂が検討されるかもしれません。

著者は「学界には依然として慣性(従来の見解を引きずる傾向)があり、急速に受け入れられるとは限らないが、本研究が熱力学教育や研究の再考を促す契機になれば嬉しい」と述べています。

実際、教授の教える大学の熱力学の授業では早速この新しい証明が紹介されているとのことで、次世代の物理学者・化学者への波及が期待されています。

さらに、極低温を扱う科学技術分野への示唆も見逃せません。

今回示された厳密な熱力学的制限の理解は、量子コンピュータや超伝導、低温材料科学など絶対零度に近い環境で研究開発を行う最先端分野にも理論的指針を与えるでしょう。

例えば、量子コンピュータでは量子状態を保つため極低温が必要ですが、絶対零度に近づくほどどのような制約があるのかを知ることは重要です。

今回の研究成果は、エントロピーと温度の関係についての理解を深め、こうした分野の革新を理論面から支える可能性があります。

とはいえ、今回提示された見解は「第三法則」の存在意義を完全に否定するものではありません。

むしろ第三法則が内包すると考えられる「絶対零度には到達できない」という原理は、今なお物理法則として大切な指針です。

実際、いかなる物体も完全な絶対零度まで冷却することはできず、限りなく近づけるのみというのが熱力学第三法則の内容であり、この事実自体は量子多体系の理論など現代物理学の文脈でも依然有効です。

そのため今回の研究は熱力学第三法則の「内容」を否定したのではなく、それが「どこから来るのか」を古典的枠組みを使って第二法則の中に位置づけ直したものであり、熱力学の理解を一歩前進させたと言えるでしょう。

その意味で、本研究は科学の基本原理を再点検し、新たな洞察を得ることの意義を示す好例でもあります。

長年当たり前と思われてきた前提を見直すことで、古典的な分野であってもなお新しい発見や理論の深化があり得るのだと、私たちに教えているのです。

元論文

Proof of the Nernst theorem

https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-025-06503-w

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部