アメリカのマサチューセッツ大学(UMass)で行われた研究によって、熱力学の法則の例外”のようにみえる挙動が確認されました。

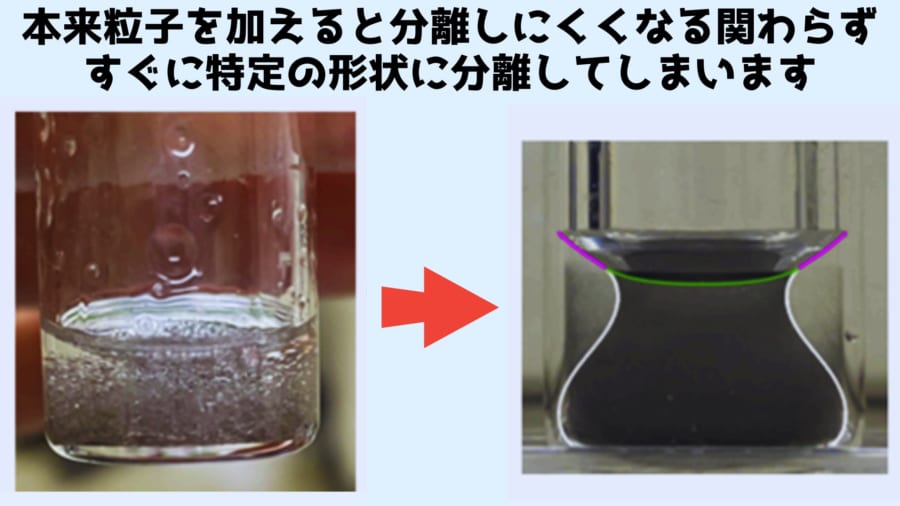

新たな現象が確認されたのは、水と油のように液体が分離する世界に出現した形状回復液体と研究者たちが呼ぶもので、この液体によって形成される形は「ギリシアの壺(Grecian urn)」に似ており、一旦壊れてもすぐに復活することも可能です。

この水と油の境界の動きが、教科書的な熱力学の記述から著しく逸脱していたのです。

研究者たちはこの不可思議な振る舞いの鍵が、磁性粒子同士の強い相互作用にあると指摘ししつつも、プレスリリースのタイトルでも「熱力学の法則の例外を発見(Finds Exception to Laws of Thermodynamics)」と述べており、かなり強気です。

いったいなぜ 熱力学の法則に反しているような挙動がみられるのでしょうか?

研究内容の詳細は『Nature Physics』にて発表されました。

目次

- 油と水は混ざらない? 混合の常識が覆る時

- 振ってもすぐ分離して壺の形に戻る液体の秘密

- 本当に熱力学を破ったのか? カギは“磁力”にあった

油と水は混ざらない? 混合の常識が覆る時

私たちの身の回りには、互いに溶け合わない液体同士を混ぜ合わせてつくる“乳濁液(エマルジョン)”があふれています。

たとえばサラダドレッシングは、油と酢という混ざりにくい液体を振り混ぜることで、一時的にまんべんなく混ざった状態を保っています。

マヨネーズや化粧品、さらには医薬品の製剤など、エマルジョンは「混ざらないものを混ぜる」ための知恵として昔から活用されてきました。

日常的な経験からも、放っておけばやがて分離してしまうことはよく知られていますが、その一方で、ちょっとした工夫が“分離しにくい液体”を生み出す鍵になるのです。

こうしたエマルジョンを作るうえで重要なのが「界面張力をどう扱うか」です。

油と水がはっきり分離するのは、両者が接する境界面に“張力”が存在し、お互いを混ざり合わないよう強力に引き離そうとするからです。

界面を弱める最も一般的な方法は界面活性剤や粒子を加えて、界面張力を下げることです。

たとえばドレッシングの場合は酢と油にマスタード粉末などを加えることで、混ざった状態を維持しやすくしていることが知られています。

(※粒子が界面を覆うことで、油と水が『一度混ざった(乳濁液化した)状態』を長く保つことができ、結果として“分離しにくい”状態になるのです。)

なぜ粒子を加えると安定化するのかというと、コロイド粒子が油と水の境界面にびっしり詰まって“城壁”のような物理的バリアをつくるためです。

本来、油の液滴同士が合体するには、それらを隔てる境界をいったん壊して大きな液滴へと融合しなくてはなりません。

しかし境界が粒子の層で覆われると、新たに面を広げたり粒子を押しのけたりするために多大なエネルギーが必要になります。

その結果、いくら振り混ぜても液滴どうしは簡単にくっつけず、見た目にはまるで城壁の内と外が厳重に守られているかのように、安定した状態を長く保ち続けるのです。

結果として無数の小さな粒子たちがバリアで守られた状態になり、巨視的な観点からは混ざって分離しにくい(安定化した)ように見えるのです。

以来、「粒子は界面張力を下げ、液滴を安定化させる」という図式がエマルジョンの“教科書的常識”になりました。

これにより、食品加工から化粧品の開発までさまざまな分野が恩恵を受けてきたのです。

そしてこの現象は熱力学の法則によって支配されていることから、ある意味で「粒子を加える=分離しにくくなる」は定式のように思われるようになりました。

ところが最近、磁性をもつ粒子――つまり“磁石”の性質を備えた微粒子――を界面に使うと、どうやら話はそう単純ではないらしい、という指摘が出てきました。

いわゆる「粒子同士がピタッと吸着する」という従来のイメージに加えて、磁性粒子特有の「相手との向きや距離によって引き合い方が変わる」という性質が、新たな界面現象をもたらす可能性があるのです。

実際、外部の磁場をかければ粒子を自在に動かせるため、エマルジョンや液滴の形をコントロールする技術は着目されていました。

しかし一般には、「粒子が吸着して界面を補強する=界面張力を下げる」という流れを覆すほどの劇的な変化は観測されていませんでした。

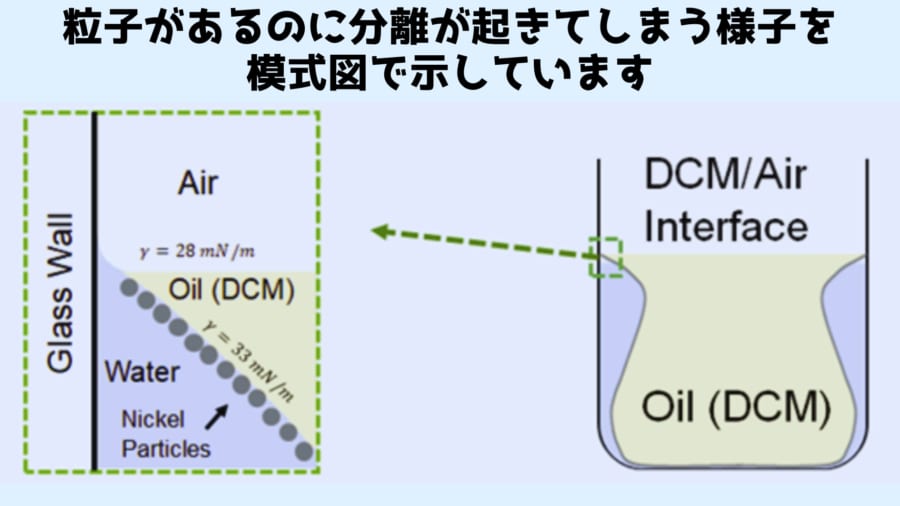

そこで今回研究者たちは、「強磁性粒子が油と水の界面に作るユニークなネットワーク構造が、従来のエマルジョン理論をくつがえすほどの界面張力の変化を引き起こし、壊しても形が元に戻るような液体を生み出すのかどうか」を徹底的に実験で確かめることにしました。

もしこれが達成できれば「粒子を加える=分離しにくくなる」という常識を打ち破ることが可能になります。

振ってもすぐ分離して壺の形に戻る液体の秘密

磁性粒子はなぜか界面張力を上げることがあるのか?

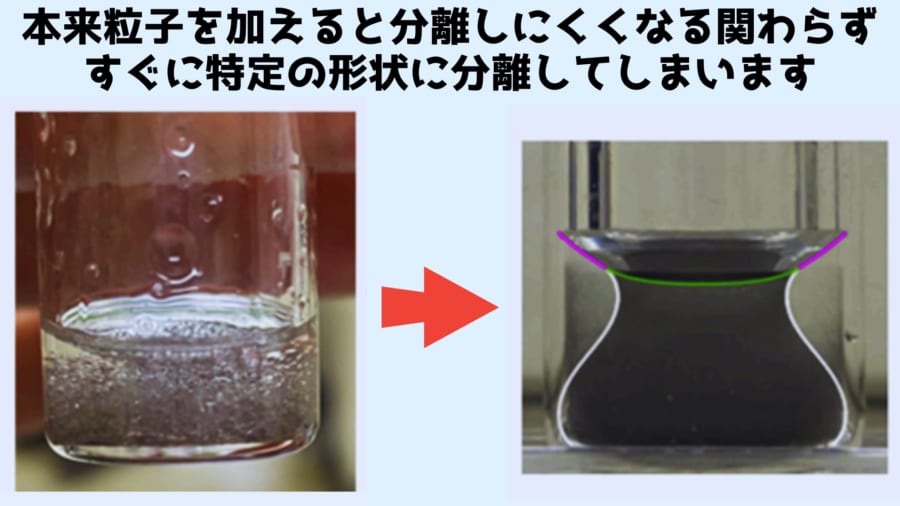

その謎に迫るために、研究チームはまず「混ざり合わない」ことで知られる水とジクロロメタン(有機溶媒:DCM)という2種類の液体を用意しました。

ご存じの通り、水と油(あるいは水と有機溶剤)はふだん混ざらず、コップに入れて放置すると上下にくっきり分離します。

そこに、強磁性のニッケル粒子を水側へ加え、油の相であるDCMには電解質のTBAPを入れるという手の込んだ準備を行ったのです。

こうすると、ニッケル粒子は水とDCMが接する境界へとスムーズに移動しやすくなります。

しかも粒子のサイズはナノメートル級からマイクロメートル級まで幅広く試されましたが、どのサイズでも似たような不思議な振る舞いが確認されました。

次に、容器を力強くシェイクしてやると、普通なら粒子が界面を安定化させて“乳濁液(エマルジョン)”ができそうなものなのに、今回の場合はほとんどエマルジョン化が起こりません。

振ってすぐは細かな泡や液滴らしきものが見えるかもしれませんが、それらは短時間のうちに消え去り、容器の底から上に向かって“ギリシアの壺(Grecian urn)”のように優美な曲線を描く境界面が再形成されます。

底の方が丸く膨らんで、首が細長く伸び、上部がまた広がるあの独特の壺の形が、あっという間に戻ってしまうのです。

しかも、驚くほど安定していて、ちょっとかき混ぜたり揺すったりしても、またすぐ同じ形に戻ろうとします。

さらに、ペンダントドロップ法という手法で“界面張力”を直接測定してみたところ、なんとニッケル粒子が大量にくっついた状態での張力は、粒子を何も入れない場合より約50%も高い値を示しました。

普通、「粒子が界面に集まる=界面張力が下がる」と習うのが当たり前で、これはまるで“粒子を加えれば油と水がもっと混ざりやすくなる”という教科書的イメージにつながります。

ところがこの実験では、粒子が境界に集まるにつれて張力が増大しているように見えるのです。

まるで「熱力学の法則を破ったかのようだ」と研究者たちが口をそろえるのも無理はありません。

従来の理解では、粒子の界面吸着によって自由エネルギーは下がり、界面張力も落ちるはずでしたから、真逆の現象が起きているとも言えます。

さらに研究者たちは、磁性粒子と非磁性粒子(シリカ粒子)を混合する実験も行いました。

磁性粒子だけの場合だと、かき混ぜていったんバラバラになった液体の塊が、すぐ大きな一塊に集まって再びギリシアの壺を形作ります。

しかしそこにシリカ粒子を加えてやると、今度は境界面にある粒子のネットワークが詰まってしまい、逆に“エマルジョンが長期安定する”結果が得られました。

つまり、「粒子同士の結合が強すぎると液体が大きな塊に戻り、隙間を埋める粒子が混ざると液滴どうしが合体できなくなる」という、これまであまり聞いたことのない状態が起きているわけです。

磁性粒子が織りなす“自在に変形して大きな塊へ戻るネットワーク”と、非磁性粒子が入り込むことで“むしろ細かい液滴を維持する”仕組みが、同じ系の中で競い合っている様子が浮き彫りになりました。

ではなぜ“界面張力が高くなっているのに、混ざり合ったような状態が保たれている”のか。

直感的に考えると、界面張力が高いほど油と水はかえってはっきり分離しそうなものです。

しかし、この実験系では“磁性粒子による強力な引き合いとネットワーク形成”という、普通の粒子とは次元が違う相互作用が働いているため、境界全体のエネルギーバランスが通常の教科書的シナリオから外れてしまうと推測されています。

粒子同士が強く結びつくことで界面を堅牢にしつつ、同時に微妙な隙間を保つことで液体どうしが再融合しやすい経路を確保しているのかもしれません。

見た目には「張力が上がるのにあまり分離しきらない」という不思議な混ざり具合が生まれ、その結果、“壺”のような美しい形が、何度壊されても安定的に戻ってくるのです。

熱力学の教科書を開くと、「粒子が界面を覆うと界面エネルギーが下がり、つまり界面張力が小さくなってエマルジョンが安定する」という筋書きがよく示されています。

ところが、今回の結果はその理屈と正反対に見える点が最大の驚きでしょう。

これは「熱力学の法則が間違っている」というわけではなく、磁性粒子の強い相互作用”という新たな要素が、従来の単純なモデルにはない複雑なエネルギーの帳尻合わせを行っていると考えられます。

そうした“例外的な条件”のもとでは、粒子が界面に入れば入るほど、境界面がむしろ引き締まり、壊したと思ってもすぐ元通りという、まさに“常識外れ”の現象が起こり得るのです。

本当に熱力学を破ったのか? カギは“磁力”にあった

今回の現象は、一見すると「粒子が油と水の境界に吸着すると界面張力が下がるはずだ」という従来の熱力学的常識を、正面からくつがえしているように見えます。

通常、教科書で学ぶシナリオでは、粒子が界面に入り込むことで油と水の“直接の接触面”が減り、結果として自由エネルギーが下がる=界面張力が下がる、となります。

しかしこの研究では、磁性粒子を使うと界面張力がむしろ高まり、「壊してもすぐに元の形に戻る」という不思議な振る舞いまで見られました。

これだけを見ると「熱力学の法則を無視しているのでは?」と思えてしまいますが、実はそこには“磁性粒子ならではの追加の相互作用”というカギがあります。

たとえるなら、ふだんの粒子は「油と水のあいだに入って、両者の不仲を緩和してくれる仲裁役」のようなものです。

ところが今回の磁性粒子は、ただの仲裁役にとどまらず「互いに強く手を取り合う巨大なグループ」を作っているイメージです。

手を取り合いながらも、それぞれにこだわりが強くて配置には神経質。

結果として、油と水の接触面だけを見るなら「表面を縮めるはず」ですが、磁性粒子どうしがぴたりとくっつくことで、まるで“もう一枚上から膜を敷いた”ような状況になり、その膜が界面張力を高いレベルで安定化させてしまうのです。

つまり、油と水の境界面が大きくなればなるほど、本来はエネルギー面で不利になりそうなのに、粒子どうしの強い結合による別のエネルギー(いわば“磁気的なアドバンテージ”)が、最終的に自由エネルギーを下げる方向に働いています。

そのため、表面的には“粒子が界面を覆うと張力が上がる”という現象を引き起こしながら、系全体としてはちゃんと熱力学的に見合った帳尻が合っているのです。

もう少し具体的に言えば、境界面に粒子が増えるほど、普通は「それだけ油と水の接触が減る」ので、界面張力は下がっていくはずです。

ところが磁性粒子には、互いに引き合う強力な“磁石の力”があり、その力で粒子どうしがモザイク状に絡み合いながらネットワークを組み上げる際のエネルギーが、ただ接触面を減らすだけでは説明できない新たな安定化要因になっています。

言い換えると、粒子の数が増えるほど“磁性粒子間の安定化”がより強固になり、油と水が直接触れ合う面は減っているのに、境界としてはむしろ高い張力を保っているという、いわば“ねじれたバランス”に落ち着いているのです。

だからこそ、勢いよく壊してやっても、磁性粒子どうしが再び理想的な並びを形成し直し、元どおりの状態に戻ってしまうというわけです。

ここにこそ、熱力学の法則を破っているように見えて、実は「強磁性相互作用」という余分なエネルギー項を含めた総合的な自由エネルギーがきちんと下がっているので矛盾がない、という真相があります。

さらに今回の磁性粒子の場合は、粒子同士がわずかな隙間を保ちながら強く絡み合う“柔軟で頑丈なネットワーク”を作り、そのおかげで液体同士の境界も自発的に復元するような高い再生能力を示しました。

これこそが「壊れても何度でも形状を取り戻す液体」の正体といえます。

つまり、「界面張力が高いのに、壊れても復元される」というのが、まるで“熱力学からはみ出した”かのように見えながら、実は“磁力”を含めたエネルギーバランスが完璧に保たれているのです。

したがって、今回の研究は、熱力学を完全に無視しているわけではなく、「油と水の境界面+磁性粒子の強い結合」という組み合わせによって、教科書的な常識を超えた状態がいくらでも作り出せる可能性を示しています。

いわば「既存の熱力学モデル」に“強い磁気相互作用”という新しい変数を加えたら、まったく予想外の安定な構造を生み出せることがわかったのです。

これほど強力な磁気相互作用をうまく取り入れた例はほとんどなく、まさに「熱力学の教科書の外側にある世界」をひとつ切り開いたとも言えるのではないでしょうか。

参考文献

UMass Amherst Team Finds Exception to Laws of Thermodynamics

https://www.umass.edu/news/article/umass-amherst-team-finds-exception-laws-thermodynamics

元論文

Shape-recovering liquids

https://doi.org/10.1038/s41567-025-02865-1

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部