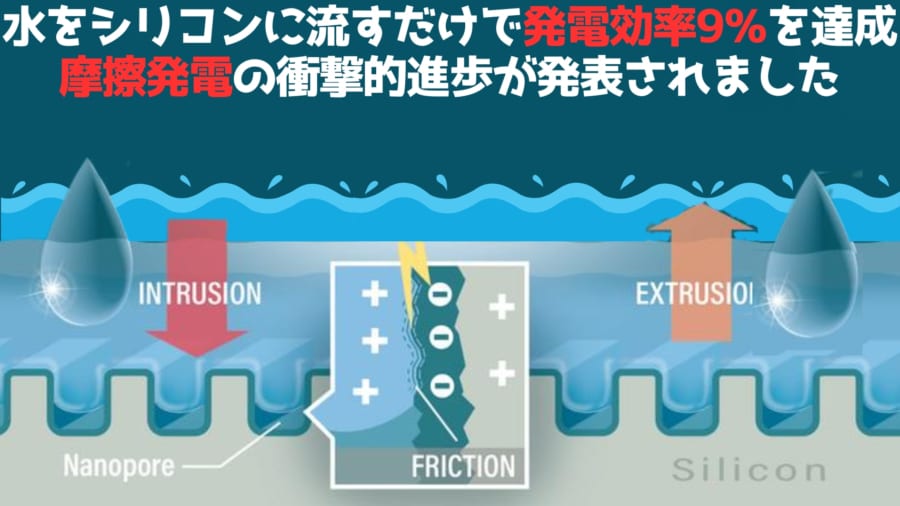

ドイツのハンブルク工科大学(TUHH)と共同研究機関のドイツ電子シンクロトロン研究所(DESY)で行われた研究によって、「シリコンに水を流すと電気が生まれる」という驚きの発電現象が確認されました。

研究ではナノメートルサイズの穴が無数にあいた特別なシリコン素材に対して水を押し入れたり押し出したりするだけで機械的エネルギーを電気に変えられることが示されています。

さらに、ごく少量(0.1%)の高分子ポリエチレンイミン(PEI)水溶液を加えるだけでエネルギー変換効率は記録を大きく上回る9%に達したのです。

この発見は、将来的に私たちの服や身の回りの小物が動くだけで、自動的に電気を作って充電不要になるかもしれないという可能性を示しています。

しかし「水を流すと電気が出る」なんて、一体どういう仕組みなのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月28日に『Nano Energy』誌にて発表されました。

目次

- 水を流すだけの摩擦発電

- 水をシリコンに流すことで「長続きする静電気」が生まれる

- 摩擦発電の常識を変えるナノ素材の可能性

水を流すだけの摩擦発電

水と電気は普通、仲が悪いものです。水は電気を通してしまい、電気を生み出すなんて考えられない──多くの人がそう思うでしょう。

ところがナノメートル級(1ナノメートルは100万分の1ミリ)の細かな孔に閉じ込められた水は、状況が違うようです。

研究チームによると「ナノの世界に閉じ込めれば、純粋な水でも発電が可能になることが確認された」といいます。

つまり極めて小さな空間では、水と固体の摩擦で電気が発生しうるのです。

実は私たちも日常で摩擦による帯電(こすれたものが静電気を帯びる現象)を経験しています。

冬にセーターを脱ぐときにパチッとくるあの静電気、あれも摩擦で生じた電気です。

例えば冬にカーペットの上を歩いた靴と床の摩擦で体が帯電し、金属のドアノブに触れた瞬間に「パチッ」と放電することがあります。

これは接触した異なる物体間で電子が移動し、電荷が偏ることで起こる現象です。

驚くことに、この「摩擦で電気が生まれる仕組み」は、固体同士だけでなく液体と固体の組み合わせでも起こります。

たとえば水が石や金属に触れる瞬間にも、界面でわずかな電子の移動が発生します。

ただし液体は動きが速く、表面で何が起きているかを直接観測するのが難しいため、長い間その正体は謎のままでした。

ところが近年、状況が変わり始めています。

微細な構造を自在に加工できるナノテクノロジーが進歩したことで、「液体と固体の境界」で起きる現象を正確に観測できるようになったのです。

その結果、「液体を利用した摩擦発電」という新しい研究分野が誕生しました。

摩擦発電とは、動きや振動といった身近な力を電気に変える技術です。

この技術をうまく使えば、歩く、触る、揺れる――といった動作そのものが発電になる可能性があります。

まさに「環境中のエネルギーを拾って使う」仕組みです。

しかし、摩擦発電には越えなければならない大きな壁がありました。

従来の摩擦発電は一瞬だけ大きな電圧や電流が出ても持続時間がごく短いため、結局取り出せるエネルギー量が極めて小さいのです。

言い換えれば、「パチッ」という火花程度の電気しか得られず、実用には程遠いのが現状でした。

この壁を越えなければ、実用的な発電にはなりません。

そこで今回ハンブルク工科大学の研究者たちは、静電気を“長持ちさせる”新しい仕組みを考え出しました。

その材料として選ばれたのが、シリコンです。

私たちのスマートフォンやパソコンの心臓部――半導体チップと同じ素材。

けれども今回は「電子回路」ではなく、シリコン自体が電気を生む舞台となったのです。

水をシリコンに流すことで「長続きする静電気」が生まれる

どうやって水とシリコンで発電を実現させたのか?

研究チームはまず「ナノ多孔質シリコン・モノリス」と呼ばれる特別なシリコン素材を作りました。

これは見た目こそただの固まりですが、実際は中にナノメートル(1ミリの100万分の1)サイズの極小の孔がびっしり空いています。

イメージとしては、細いストローが無数に束になったスポンジのようなものです。

実験では、このスポンジ状のシリコンを金属の容器に入れ、その容器に液体を押し込んだり引き抜いたりします。

シリコン表面は水をはじく特殊な加工(撥水処理)がされているため、強い圧力を加えることで初めて液体が内部の小さな孔に入り込みます。

液体が内部に入ったり出たりするときに、電気が発生するのです。

ただ、このままだと発電できる電気の量はごくわずかでした。

そこで研究者は、電気を生み出す効率をもっと高める方法を考えます。

着目したのは2つ。

「押し込む速度」と「使用する液体の種類」です。

まず押し込む速度です。

液体をスポンジシリコンの中にゆっくり押し込むと、小さな電圧しか発生しません。

ところが勢いよく押し込むほど、より高い電圧が発生することが確認されました。

つまり、シリコンの中で液体が急速に動くほど、電気がたくさん生まれる仕組みになっているわけです。

次に、使う液体の工夫が試されました。

水にある特殊な物質をほんの少し加えただけで、発電効率が劇的に向上したのです。

研究チームが加えたのは、ポリエチレンイミン(PEI)という高分子物質で、たった0.1%の濃度で水に混ぜられました。

PEIは「誘電率」という数値を大きく引き上げる効果を持っています。

誘電率とは、電気をため込む能力のようなもので、これが高いほど、液体と固体の境目で多くの電荷をためられます。

純粋な水の誘電率は約80ですが、PEIを混ぜた水は約270という非常に高い値になりました。

つまり、PEIを少し混ぜただけで、水の電気をためる力が飛躍的に増加したのです。

その結果、電気エネルギーへの変換効率は最大で9%という高い数値に到達しました。

これは純水だけの場合の0.06%と比べて約150倍という大きな進歩です。

さらに、1回の押し込みと排出(1サイクル)で得られる電気エネルギーも、純水の約0.053ジュール毎平方メートルから10ジュール毎平方メートルへと約190倍に増加しました。

まさにPEIは「一滴の魔法」を生み出す鍵となったわけです。

では、そもそもなぜPEIはここまで劇的な効果を持つのでしょうか?

PEIの効果は単に「電気をためる力が強い」というだけではありません。

研究者たちは、シリコン表面のごく小さな“欠陥”との相互作用にも注目しました。

シリコンの表面は特殊なフッ素系分子でコーティングされていますが、その層にはところどころ結合が切れた「欠陥サイト」が存在します。

普通なら欠陥は「悪者」として扱われるものです。

しかし今回の研究では、この欠陥が発電の主役になっていました。

シミュレーションの結果、液体が孔の中に押し込まれると、これらの欠陥部位で電子のやり取りが起こり、電荷の偏りが生じることが分かりました。

さらに、この欠陥は「押し込み」と「抜き出し」のたびに一時的に壊れたり再結合したりを繰り返すことも判明しました。

この繰り返しが電気信号の発生源となり、電流が流れ続ける理由になっていたのです。

言い換えれば、ナノの世界では“欠陥こそが機能”なのです。

この一見逆説的な構造が、摩擦で生じた電気を長く持続させる「秘密のスイッチ」になっていました。

研究者たちはさらに、PEIがこの欠陥とどのように関わっているかを解析しました。

PEIは分子内に「アミン基」と呼ばれる電子を渡しやすい部分を持ち、欠陥サイトに電子を送り込みます。

これによりシリコン側にはマイナスの電荷が安定して残り、PEIのプラス電荷と釣り合うことで、電気が逃げにくい状態になるのです。

その結果、電流が生まれるだけでなく、数分以上も電気が流れ続けるという特異な現象が観測されました。

これは従来の「一瞬パチッ」で終わる静電気発電とはまったく異なる世界です。

一度押し込んだだけで、しばらくの間ゆっくりと電気が流れ続ける。

この“長持ちする電気”こそ、IE-TENG(侵入・排出型摩擦発電機)が従来技術を超えた最大の理由です。

そしてもう一つ重要なのが、装置の構造です。

これまでの摩擦発電機の多くは粉末状の材料を使っていました。

粉は表面積が広く電気を生みやすい一方で、集電効率が悪く、安定した出力を得るのが難しいという欠点がありました。

しかし今回のように「モノリス(塊状)」にすることで、電荷をスムーズに集めることができ、結果として従来比で二桁(約100倍)のエネルギー向上を実現しました。

さらにこの方式では、繰り返し使っても再現性の高い出力が得られました。

つまり、単なる研究室の実験を超え、実用化の可能性を感じさせる安定性が確認されたのです。

ナノスケールの欠陥、分子レベルの相互作用、そしてマクロな構造設計。

これらが連動することで、まるで小さな生き物が呼吸するように電気を生み出す――

そんな“生きているような発電体”が誕生したのです。

摩擦発電の常識を変えるナノ素材の可能性

今回の研究により、水とシリコンという身近な物質を組み合わせるだけで、電気を持続的に作り出せることが示されました。

直感的には信じられないほど簡素な材料ですが、それだけに応用範囲も広そうです。

例えば振動や圧力がかかる場所にこの仕組みを組み込めば、その動きがそのまま発電になります。

実際、研究者らは水分検知やスマート衣服でのヘルスモニタリング、触覚ロボットなどへの応用の可能性を語っています。

電池の交換や充電が難しい環境でも、水と圧力さえあればセンサーを動かせる――そんな未来につながる技術といえるでしょう。

もっとも今回の発電は、外部から加えた圧力を電気に変換したものであり、“水が何もないところからエネルギーを生む”というわけではありません。

また、変換効率9%という数値も、発電装置全体で見ればまだ改善の余地があります。

それでも本研究が意義深いのは、摩擦発電の世界でこれまで重視されてこなかった「エネルギー変換効率」という指標に注目し、材料設計と液体の工夫によってその値を大きく伸ばせることを示した点です。

研究チームは今後、細孔構造の改良や表面処理の最適化によってさらなる性能向上を目指すとしています。

もしこの技術が実用化されれば、私たちの身の回りのさまざまな“動き”を電気に変えられるようになるかもしれません。

水とシリコンという身近な組み合わせから生まれたこの成果は、エネルギーを集めて活用する新しい時代の入り口を示していると言えるでしょう。

参考文献

Water as an energy carrier: Nanoporous silicon generates electricity from friction with water

https://www.eurekalert.org/news-releases/1102963

元論文

Triboelectrification during non-wetting liquids intrusion–extrusion in hydrophobic nanoporous silicon monoliths

https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.111488

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部