アメリカのワシントン大学(UW)で行われたマウス研究によって、細胞が体内で「ウイルスに似た粒子」を自分で作るという、次世代型のmRNAワクチンが開発されたと報告されました。

これまでのmRNAワクチンがウイルスの体の部品(タンパク質)の1つの設計図だけを運ぶのに対して、新たなmRNAワクチンはウイルスを模した大きな粒子を形成できる特殊な設計図を含んでいます。

この新しいワクチンは効果も凄まじく、従来のmRNAワクチンと比較して、中和抗体(ウイルスを無力化する抗体)の量が5〜28倍にも達しました。

また、従来型ワクチンとほぼ同等の効果が25分の1の量で得られれる事例も確認されました。

研究者たちは、この方法によって将来、変異の激しいウイルスにも迅速かつ柔軟に対応できる可能性があると考えています。

では、この革新的なワクチン技術は、実際に私たち人間にどのような変化をもたらす可能性があるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年10月15日に『Science Translational Medicine』にて発表されました。

目次

- 従来のmRNAワクチンはウイルス部品の1つだけを免疫に覚えさせる

- 自己組立「人工ウイルス粒子」の製造— 細胞が自ら免疫を刺激

- 次世代mRNAワクチン— 今後のパンデミック対策に新たな可能性

従来のmRNAワクチンはウイルス部品の1つだけを免疫に覚えさせる

新型コロナウイルスのパンデミックをきっかけに、私たちは「mRNAワクチン」という新しいタイプのワクチンを手に入れました。

mRNAワクチンがそもそもどんな仕組みか、ご存知でしょうか。

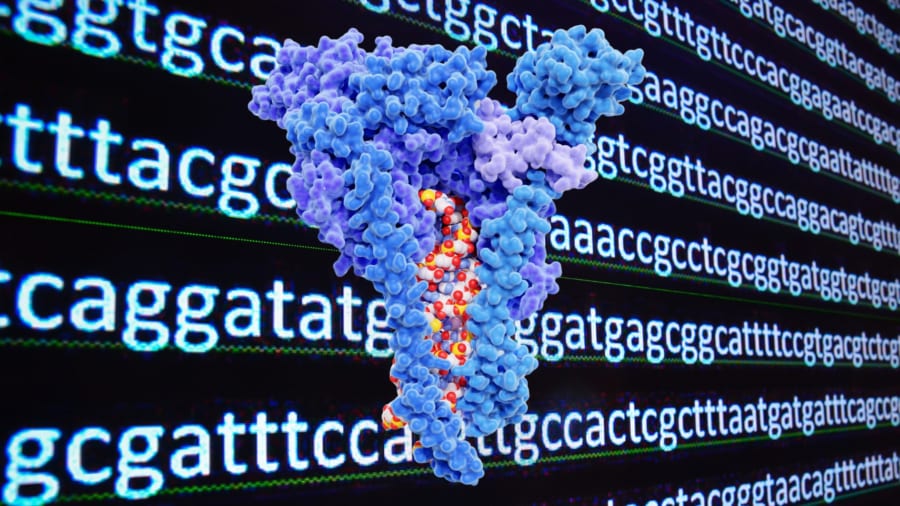

これは、ウイルスなどの病原体の特徴となる部品(タンパク質)の作り方を、「mRNA(メッセンジャーRNA)」という小さな設計図の形で体内に送り込むワクチンです。

送り込まれたmRNAを受け取った私たちの細胞は、その指示に従ってウイルスの一部のタンパク質を作ります。

つまり、細胞が自ら「ウイルスのパーツ」を製造する工場になるわけです。

細胞が作り出したこのパーツを免疫細胞は「敵」と認識して強烈に記憶します。

そして後日、本物のウイルスが侵入してきた時には、その記憶を頼りに免疫細胞が迅速に敵を排除できる、という仕組みです。

新型コロナウイルス感染症が世界的に広まった際、ファイザー社とモデルナ社が開発したのが、このmRNAタイプのワクチンでした。

このワクチンの最大の特徴は、何と言っても「速さ」です。

従来のワクチンが開発から量産まで何年もかかっていたのに対し、mRNAワクチンはウイルスの遺伝情報が明らかになってからわずか数ヶ月で実用化されました。

パンデミックという緊急事態の中で、このスピードはまさに救世主でした。

しかし、mRNAワクチンにも弱点はあります。

このタイプのワクチンでは、免疫が記憶するのはウイルス全体の中でも特定のほんの一部分のパーツ(タンパク質)の情報だけです。

そのため免疫の反応がやや偏ってしまい、ウイルスが変異した場合、対応力が弱まる可能性も指摘されています。

これに対して「タンパク質粒子型ワクチン」という別のタイプのワクチンもあります。

これはウイルスのさまざまな部品(タンパク質)を集めて「粒子状」にしたもので、免疫にとってはまるで本物のウイルスが来たかのように見えるため、より強力で持続的な抗体が作られます。

ここでちょっと指名手配犯の人相書きで例えてみましょう。

従来のmRNAワクチンは、入口に大きなポスターを1枚貼る方法と言えます。

しかし、新しいmRNAワクチンは同じポスターを小さめにして壁一面にびっしり貼る方法です。

教える内容(スパイク/RBD)は同じでも、数と並べ方が違うため、通行人=免疫が強く、確実に覚えやすくなるわけです。

どちらが効果的かは状況によりますが、ウイルスの変異が激しい場合、後者の方が総合的に対応できる可能性が高くなります。

ただし、この粒子タイプのワクチンには重大な欠点もあります。

mRNAワクチンほど製造が速くなく、量産には手間とコストがかかる傾向があります。

つまりmRNAワクチンは「スピード」で圧倒的に優れ、一方でタンパク質粒子タイプのワクチンは免疫反応の「パワー」が非常に強い、という別々の強みを持つ状態でした。

そこで研究者たちは考えました。

mRNAワクチンの「スピード」と、タンパク質粒子ワクチンの「パワー」を両立することはできないだろうか?

言い換えれば、ワクチン技術の「いいとこ取り」を狙った新しい挑戦を始めたのです。

もしこれが実現すれば、素早く作れて、しかも免疫反応も非常に強力という理想的なワクチンが誕生するかもしれません。

でも、本当にそんな夢のようなことが可能なのでしょうか?

それとも、現実はそんなに甘くないのでしょうか?

それを確かめるために、今回の研究は行われたのです。

自己組立「人工ウイルス粒子」の製造— 細胞が自ら免疫を刺激

「いいとこ取り」を実現するために、研究チームはまずワクチンの設計からスタートしました。

まずチームが考えたのは、「どうすれば免疫が本物のウイルスが来た!と勘違いしてくれるような粒子が作れるのか?」ということでした。

そこで彼らが注目したのが、ウイルスに似た「ナノ粒子」です。

ナノ粒子というのは、「ナノメートル」というごく小さな単位(髪の毛の太さの数万分の一)の粒子を指します。

今回作った粒子は、60個の部品(サブユニット)が自動的に集まって、数十ナノメートル級の直径をもつ球状の粒子を作るように設計されています。

これはちょうど、サッカーボールのように多数のパネルが組み合わって自動でボールの形になる仕組みと似ています。

そして重要なのは、この粒子の表面に新型コロナウイルス特有の「スパイクタンパク質」の一部(RBDという部分)が約60個、突き出るようにしたことです。

これは例えるなら、ウイルスが細胞に侵入するときに使う「鍵」を60個も粒子表面にずらりと並べているような状態です。

ここで疑問が湧くかもしれません。

「そんなに多くの鍵を並べる必要があるの?」と。

実はこの仕掛けがとても大切です。

免疫細胞は敵を記憶するとき、ただ敵の部品を見るだけではなく、敵がどのように並んでいるか、その「見せ方」に非常に敏感なのです。

同じ鍵(タンパク質)が規則的に並んでいると、それをより強力で重要な敵として認識します。

このため、たくさんの鍵を一気に並べて見せることで、免疫を強烈に刺激できるというわけです。

しかし、問題はこれを実際にどう作り出すかです。

そこで研究者たちは、「mRNAワクチン」の仕組みを利用しました。

mRNAというのは、タンパク質を作るための「設計図」だという話を先にも触れましたね。

研究者たちはこの粒子の60個の部品それぞれを作るための情報を、このmRNAの形で細胞に届けることを考えたのです。

この設計図が細胞に取り込まれ、部品が作られれば、あとは自動でウイルスを模した粒子が組み立てられていきます。

さて、この新型ワクチンのアイデアは画期的で魅力的ですが、実際にそれがうまくいくのかどうかを確かめるために、研究チームはマウスを使った実験を行いました。

マウスに今回の新型ワクチンと、従来のタイプのmRNAワクチン(新型コロナのスパイク蛋白質だけを作るもの)をそれぞれ接種し、免疫の反応を比較しました。

その結果、まず確認されたのは「中和抗体」と呼ばれるウイルスを無力化する抗体の量でした。

ここで驚くべきことに、新型ワクチンを接種したマウスでは、中和抗体が従来のmRNAワクチンと比べて5〜28倍も高くなったのです。

さらに注目すべきは投与量です。

わずか0.2マイクログラムという少ない量の新型ワクチンでも、従来ワクチンの比較的多い量(5マイクログラム)を使った場合と同じくらいの抗体量が得られました。

25分の1の量で同等の反応が見られたことは、効率が大幅に改善される可能性を示しています。

この結果は、副反応(ワクチンの副作用)を減らせる可能性も意味しています。

ただし、今回の研究では安全性や副反応を調べる試験は行われていないため、この点は今後の検証が必要です。

さらに重要なこととして、この新しいワクチンでは、従来型のタンパク質粒子ワクチンでは難しい「キラーT細胞(CD8+ T細胞)」と呼ばれる細胞性免疫も強く誘導されました。

最後に研究者たちは、実際にウイルスをマウスに感染させ、ワクチンの効果を検証しました。

すると、新型ワクチンを接種したマウスの肺では、ウイルスがほとんど検出されないほど感染が抑えられていました。

さらに、免疫から逃れる能力が高いオミクロン株(BA.5)を感染させた場合でも、新型ワクチンを接種したマウスは体重の減少が抑えられ、肺に残るウイルス量も低いか、検出されないほどでした。

これは、今回のワクチンがSARS-CoV-2の異なる株に対しても効果を示す可能性があることを示唆しています。

次世代mRNAワクチン— 今後のパンデミック対策に新たな可能性

今回の研究が一体何を明らかにしたのか、一言で振り返ってみましょう。

研究者たちが示したのは、「設計されたタンパク質粒子をmRNAで細胞に作らせることで、免疫を強める方法」が実際に可能だったということです。

これは単に「一つの新しいワクチン」を作ったという以上の意味があります。

まさに、次世代のワクチン開発の新たな土台となる技術になる可能性があるのです。

この技術の大きな強みは、ほかのさまざまなウイルスにも応用できる可能性があるという点にあります。

研究者たちはすでに、インフルエンザウイルスのように頻繁に姿を変えるウイルスにもこの方法が応用できる見通しを持っています。

実際、mRNAというのは、体内でタンパク質を作るための「設計図」です。

ウイルスの遺伝情報がわかれば、その設計図を素早く作り直すことができ、まるでスマホのアプリを更新するように、ワクチンを短期間で改良できる可能性があります。

このような柔軟な仕組みがあれば、未来のパンデミックに対しても、これまでより強力な備えができるでしょう。

しかし、気をつけなければならない点もいくつかあります。

第一に、この研究はあくまで「マウス」を対象としたものだということです。

マウスで良い結果が出たからといって、人間に対しても全く同じ効果が出るとは限りません。

しかしもし、この試みが人間でも上手くいけば、従来型のmRNAワクチンよりも遥かに強力な次世代型mRNAワクチンとなるでしょう。

研究を率いたグレース・ヘンドリックス博士は、「今回の新しいワクチン手法は、複数の最新技術の長所を組み合わせることで、より少ない量のmRNAでも十分に強い免疫反応を引き出せる可能性があります」と話しています。

また、ニール・キング博士も「このmRNAを使ったナノ粒子ワクチンは、将来の感染症対策にも柔軟に応用できる有望な技術です」と述べています。

今回の成果は、「体内で抗原の粒子を組み立てる」という新しいワクチンの仕組みを前臨床段階で初めて実証した重要なデータだといえます。

今後この技術が実用化されれば、私たちは変異の激しいウイルスに対しても、より強力で迅速な対応ができるようになるでしょう。

もちろん、未来が必ずそのように進むとは限りませんが、今回の研究はワクチン開発の未来に大きな希望の道筋を描いたと言えるでしょう。

元論文

Computationally designed mRNA-launched protein nanoparticle immunogens elicit protective antibody and T cell responses in mice

https://doi.org/10.1126/scitranslmed.adu2085

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部