韓国の蔚山科学技術院(UNIST)で行われた研究により、量子の世界でこれまで理論上の予測にとどまっていた「暗黒状態の量子もつれ」が実験によって初めて実証されました。

量子もつれを安定して長く保つことは、量子コンピューターや量子通信、さらには超高感度センサーなど未来技術の実現にとって欠かせない課題です。

研究チームは通常避けるべき「損失」(光が装置の外へ漏れ出る現象)をあえて利用し、光と粒子の相互作用を絶妙に調整することで、非常に安定な「暗黒状態(サブラディアント状態)」を実現することに成功しました。

この暗黒状態では、量子粒子が外部環境からのノイズに強くなり、単一光子の崩壊(粒子が光子を放出して状態が変化すること)の寿命が、従来の明るい状態と比べて約600倍も長く観測されました。

研究内容の詳細は2025年7月9日に『Nature Communications』にて発表されました。

目次

- 壊れやすい量子を守る秘密の『暗闇』

- 「壊れやすい量子情報を守る『暗黒のシェルター』の作り方

- 【まとめ】弱点を強みに変えた量子研究の大逆転

壊れやすい量子を守る秘密の『暗闇』

量子の世界には、私たちの日常の感覚では不思議に感じられるような現象がたくさんあります。

その中でも特に重要で、現在多くの科学者たちが注目している現象が「量子もつれ(エンタングルメント)」です。

量子もつれとは、2つ以上の量子粒子がまるで見えない糸で繋がったように、一方の状態が変化すると離れたもう一方も瞬時に影響を受ける現象のことを言います。

この現象の奇妙さから、アインシュタインは「不気味な遠隔作用」という言葉でその不思議さを表現しました。

この量子もつれは、なぜ今これほど注目されているのでしょうか?

それは量子もつれが、量子コンピューターや量子通信といった未来の革新的な技術の基盤となるからです。

量子コンピューターは、従来のコンピューターでは何年もかかるような複雑な計算を瞬時に解く能力を秘めています。

量子通信は絶対に盗聴されることのない安全な情報伝達を可能にすると期待されています。

このように「もつれ」を利用することで、私たちの暮らしが大きく変わる可能性があります。

しかし、このように魅力的な量子もつれには、まだ実用化を阻む重大な課題があります。

それは量子もつれが非常に壊れやすく、外界のノイズ(熱の揺らぎや周囲からの電磁波など)によって簡単に消えてしまうことです。

このノイズによる量子もつれの崩壊現象は「デコヒーレンス」と呼ばれ、量子技術が実験室の外で広く実用化されるのを妨げる最大の壁となってきました。

そこで、量子もつれをより長く安定に維持する方法として、近年注目を浴びているアイデアがあります。

それは「明るい状態(ブライトステート)」と「暗い状態(ダークステート)」という2種類の状態を使い分けることです。

複数の量子粒子がもつれ合っているとき、全体として明るい状態(ブライトステート)になることがあります。

これは粒子が協力して光を強く放つため、観測しやすいという利点がありますが、そのぶん外部のノイズにもさらされやすく、もつれを保つ時間は短くなります。

例えるなら、「明るいスポットライトの下に置かれた宝石」のように、輝きは美しいですが、誰の目にも触れやすく、傷つきやすい状態と言えます。

一方で、今回の研究で特に注目したのが、明るい状態とは真逆の「暗い状態(ダークステート、サブラディアント状態)」という状態です。

暗い状態とは、粒子が協力して光を打ち消し合い、外に光をほとんど出さない状態のことを指します。

これを日常的な言葉で表現すると、「闇に隠された宝石」のようなイメージです。

暗いために外から見つけることは難しいですが、そのかわり外部のノイズにも影響されにくく、非常に安定しています。

つまり、量子もつれをこの「暗い状態」の中に閉じ込めてしまえば、量子の繊細な情報を外部の影響から守り、より長期間維持することが可能になると予想されてきました。

理論的な研究では以前からこの可能性が示されていましたが、実際に安定した暗い状態を作り出してその長寿命の性質を確かめるのは、これまで難しい課題でした。

今回の研究チームは、この理論的なアイデアを実験的に確かめることを目指しました。

そして実験の結果、実際に「定常的なサブ放射(暗黒状態)」という暗い状態を作り出し、光との相互作用が非常に弱くなったため、量子もつれを保つために必要な量子相関が通常よりはるかに長く維持できることを確認しました。

この結果は、量子情報をノイズから守る「究極の盾」を手に入れる可能性を示しています。

この「闇に隠れた量子の宝物」を自在に操ることができれば、量子コンピューターや量子通信、そして超高感度センサーなど、未来の多くの分野で革命的な進展が期待できるでしょう。

「壊れやすい量子情報を守る『暗黒のシェルター』の作り方

今回の研究チームが取り組んだ課題は、「量子もつれ(離れた粒子が見えない絆でつながる状態)」をいかに長く安定に維持するかというものでした。

そこでチームが選んだ材料は「量子ドット」という非常に小さな半導体粒子です。

量子ドットはしばしば「人工原子」とも呼ばれ、その名の通り、原子のように小さく量子力学の不思議な性質を示します。

今回の実験では、この量子ドットを2つ用意し、これらの間で量子もつれを作ることを目指しました。

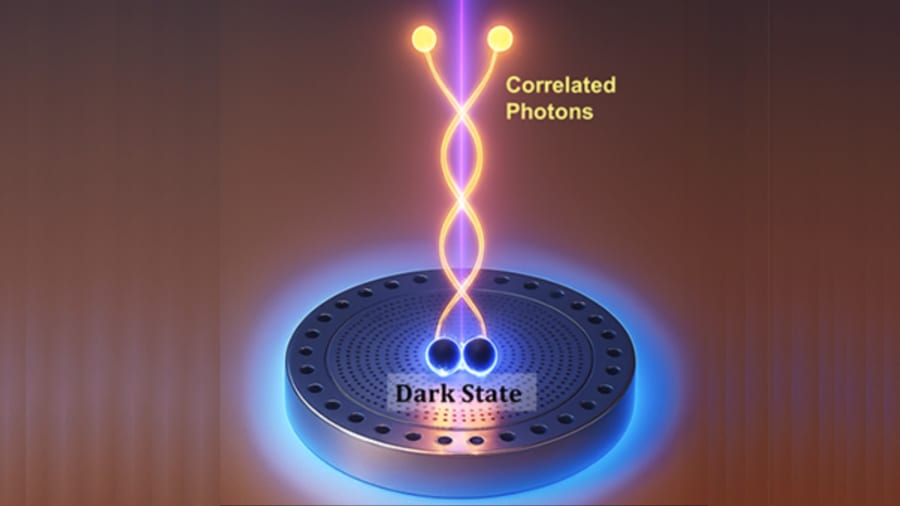

次に、研究チームは、この2つの量子ドットを効果的に量子もつれさせるために特別な装置を設計しました。

この装置は「光共振器」と呼ばれ、ナノメートル(1メートルの10億分の1)単位で作られた小さな空間に光を閉じ込めることができます。

通常の研究では、光共振器はできるだけ光を逃がさず内部に閉じ込めるように設計されますが、今回の研究チームが取った方法は非常にユニークなものでした。

それは「損失」、つまり光が装置から逃げてしまう現象を「あえて積極的に利用する」という方法です。

普通の感覚では、光が漏れ出ることは望ましくありません。

しかし今回の研究者たちは、この漏れを絶妙に調整して「量子ドットと光との相互作用(互いに影響を及ぼし合う力)」や「外部から与えるエネルギー(励起)」とのバランスをとりました。

このバランス調整によって、量子ドットの間で理想的な協力関係が生まれ、「暗黒状態(サブ放射)」と呼ばれる特殊な状態を作り出すことに成功しました。

「暗黒状態」とは、複数の粒子が協力して光を打ち消し合い、ほとんど外に光を出さなくなる状態を意味します。

この状態では、量子ドットはお互いが持つ量子情報を静かに保ち続けることが可能になります。

実際の観測でこの「暗黒状態」を詳しく調べたところ、非常に興味深い現象が確認されました。

まず、一般的な「明るい状態(粒子が協力して強く光る状態)」では、粒子がまとまって光を放ち、短時間でその状態が崩壊します(これを「集団崩壊」と言います)。

今回の実験でも、「明るい状態」での粒子がまとまって崩壊するまでの時間は「61.6ピコ秒(約1兆分の61.6秒)」と、非常に短いものでした。

一方、「暗黒状態」では事情が全く違いました。

この状態では粒子が協力して光を放つことがほとんどなくなり、1つの光の粒(単一光子)が放出されるまでの時間が、最大で「36.1ナノ秒(約10億分の36.1秒)」にまで伸びました。

これは明るい状態のときの約600倍もの長さであり、この長寿命性こそが暗黒状態の最大の強みだとわかりました。

さらに、この「暗黒状態」を検証するためのもうひとつの重要な現象が観察されました。

それは「光子の同時到着(非古典的な光子バンチング)」という現象です。

通常、2つの粒子が独立して光を出す場合、光子は互いに無関係にランダムなタイミングで到着します。

ところが暗黒状態では、2つの量子ドットが協力して、まるで事前に約束したように2つの光子を同時に出す頻度が著しく増えました。

この光子が同時に到着する頻度は「g²(0)」という指標で表され、通常の物理法則で説明できる最大値(限界値)は「2」です。

しかし今回観測された値は「8.36」で、古典物理学の限界をはるかに超える非常に珍しい現象でした。

つまり、この暗黒状態にある量子ドットは普段は静かに隠れていながら、必要なときだけ2つの光子を同時に放つ特別な能力を示したのです。

この結果は、量子情報をより安定して保持し、将来的には量子コンピューターの性能を大幅に向上させる可能性を示しています。

まさに「量子もつれの寿命を劇的に延ばす」画期的な成果と言えるでしょう。

【まとめ】弱点を強みに変えた量子研究の大逆転

今回の研究成果の最も大きなポイントは、これまで理論の世界だけに存在した「定常的なサブ放射(粒子が協力して光を出さない暗黒状態)」を、初めて実験によって実現したことにあります。

これは、量子物理学者たちが長年追い求めてきた理論上の予想を、現実の世界で初めて確かめることができたという点で画期的な出来事です。

もうひとつ、この研究が科学者たちに強い印象を与えた理由があります。

それは、本来は量子実験において避けるべきとされていた「損失」を、むしろ積極的に使って成功したことです。

「損失」とは、光が実験装置から漏れ出てしまう現象のことで、普通は「敵」として嫌われます。

しかし研究チームは、この漏れる光を絶妙にコントロールして利用することで、粒子間の相互作用のバランスを調整し、結果的に「暗黒状態」を安定して作り出すことができました。

これは、いわば「欠点」を「武器」に変えた発想の転換だったと言えます。

さらに、この成果は単に基礎的な物理学の進展だけでなく、私たちの日常生活に直接役立つ「量子技術」の実用化に向けて大きな前進となりました。

今回、36.1ナノ秒(約10億分の36.1秒)という非常に長い時間、単一光子が放出されない状態を実現しましたが、このように長く量子情報を保てることは極めて重要です。

なぜなら、現在の量子コンピューターや量子暗号通信の最大の課題が、「量子もつれ(粒子同士の量子的なつながり)」が外部の影響で簡単に崩れてしまうことだからです。

今回の成果は、こうした「量子もつれの崩壊」という問題を大幅に緩和することにつながると考えられています。

研究を率いたキム教授は、今回の成功について次のように説明しています。

「私たちは、意図的に損失を調整することで量子粒子間のつながりを長期間維持できることを示しました。これは、量子コンピューターの情報保存や極めて高精度な量子センサー、さらには量子原理を利用した新しいエネルギー技術の開発など、さまざまな実用技術への新たな可能性を広げる成果です。」

このように、これまで理論上の「理想的なモデル」に過ぎなかった「暗黒状態(サブ放射)」が実験室の中で実際に作り出されたことで、未来の量子技術が大きく現実味を帯びてきました。

参考文献

Researchers Achieve Experimental Realization of Long-Lived Dark State-Based Quantum Entanglement

https://news.unist.ac.kr/researchers-achieve-experimental-realization-of-long-lived-dark-state-based-quantum-entanglement/

元論文

Cavity-mediated collective emission from steady-state subradiance

https://doi.org/10.1038/s41467-025-61629-w

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部