明治時代、日本は近代化の一環として鉄道を敷くことを推進しました。

しかし中には鉄道が敷かれなかった地域もあり、そうした地域では「鉄道忌避伝説」というのがまことしやかに囁かれています。

果たして鉄道忌避というのは実際にあったのでしょうか?またどうしてこのような伝承が生まれたのでしょうか?

この記事では明治時代に鉄道が通らなかった地域で語り継がれがちな「鉄道忌避伝説」について紹介しつつ、それらの実情となぜこのような伝承が生まれたのかについて取り上げます。

なおこの研究は、大島登志彦(2013)『わが国の幹線鉄道の建設と鉄道忌避に関する地理的考察』高崎経済大学論集第55巻第3号p.169~181に詳細が書かれています。

目次

- 非常に胡散臭い鉄道忌避伝説

- 未熟な技術ゆえ中心部に鉄道を通すことができなかった

- 「鉄道が通れなかったのではない、通さなかったのだ」

非常に胡散臭い鉄道忌避伝説

そもそも鉄道忌避とは何でしょうか?

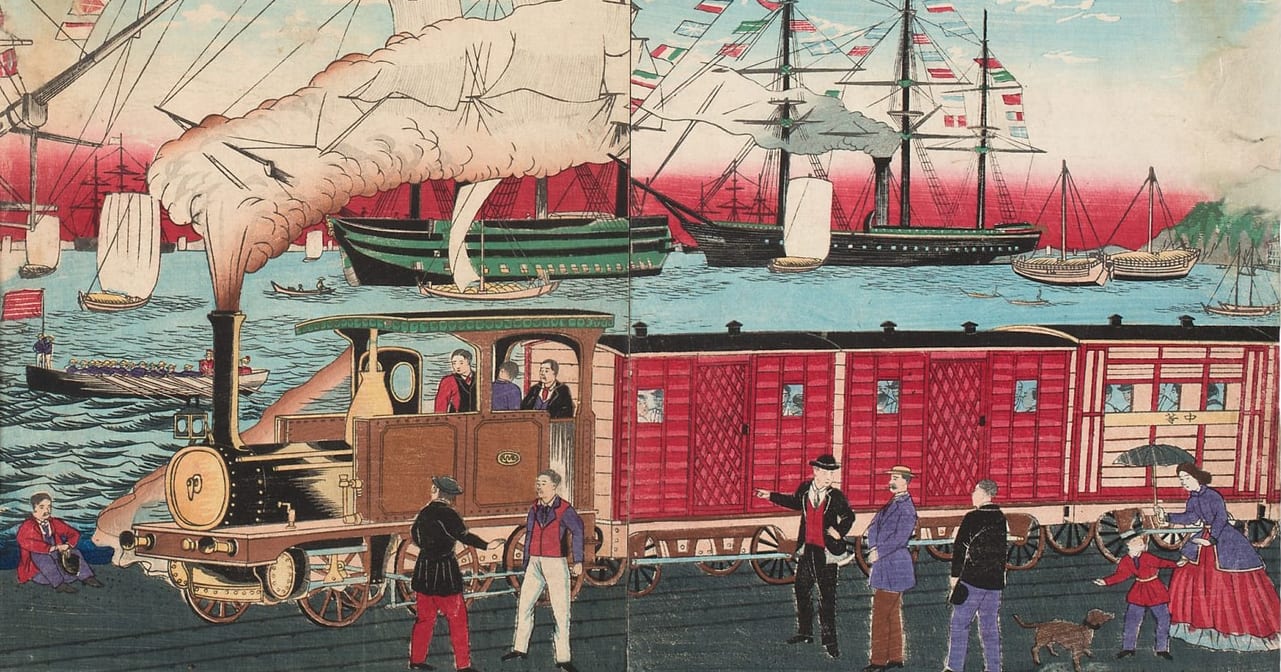

鉄道忌避とは「明治時代に初めて日本中に鉄道が作られた際、住民が町の中心部分に鉄道を通すことを反対し、鉄道が町の中心から遠ざけられ作られ、あたかも大事なものを嫌うかのように、町を避けて通る形になってしまった」という伝承です。

当時の宿場町といえば、旅人が休むための宿や馬を貸し出す業者がひしめくところです。

その彼らにしてみれば、鉄道はまさに生活を脅かす存在だったのかもしれません。

また当時の人々は鉄道に関する知識をあまり持っておらず、それゆえ「汽車が通れば地面が震え、稲が実らなくなる」「あの煙に毒が含まれているに違いない」と考える人も多くいたのではないかと言われています。

この「鉄道忌避」というのは、その土地に路線を通すために長期間推進運動を行ったり陳情を行ったりすることが一般的である現代に生きる我々にはなんとも風変わりな伝説に見えます。

しかし明治時代中期は、まさに鉄道が全国に張り巡らされ始める第一次鉄道ブームの頃でした。

それゆえ現代の同じように必死で路線や駅を地元に誘致しようとする動きも多くあり、「いらぬ」と拒絶した町があるというのは、にわかには信じがたい話です。

また先述した鉄道に関する知識に関しても、鉄道というものを初めて知った明治時代初期ならともかく、鉄道というものが何であるのかがある程度広がった明治時代中期に、地域社会の指導者層がこのレベルの理解であったというのは非現実的です。

さらに興味深いことに、鉄道忌避の事実を裏付ける確かな史料に関してはほとんど残っておりません。

想定される資料としては当時の新聞や関係者の手記、鉄道側に残された資料などがありますが、これらの資料の中で鉄道忌避の実態について明らかにされているものはほとんどないのです。

もちろん史料がまだ発見されていなかったり、史料が後世の災害で失われたりするということも十分にあり、それゆえ必ずしも史料がないからといって鉄道忌避がなかったと断言することはできません。

しかし逆に鉄道忌避があったと断定することもできないのです。

もちろん当時の鉄道の建設に関して、地元住民による反対運動と言うのが全くなかったことはありません。

しかしその多くが「鉄道の建設によって農業水利に悪影響を及ぼすから反対」という現代でも見られがちなものであり、鉄道忌避と呼ばれるものではないのです。

そのため現在では鉄道忌避は単なる伝説として考えられています。

未熟な技術ゆえ中心部に鉄道を通すことができなかった

それではなぜ町の中心部に鉄道が通らないということがあったのでしょうか?

その大きな理由として考えられるのは、鉄道の特性です。

というのも鉄道というものは、実は急な坂道が大の苦手です。

特に現代と比べて技術が未熟だった明治時代の鉄道は、ひときわ急な坂を避けようとルートに関してあれこれ苦心が重ねられていました。

勾配25‰(水平方向に1,000m進む間に25m上下する斜度)を超えないようにするのが鉄道技師たちの至上命令だったのです。

また当時はトンネル掘削技術も未熟であったため、どうしても長いトンネルを避ける必要がありました。

そこで、谷筋を縫うようにして、可能な限り高低差を抑えつつ、なんとかルートを敷くという作戦がとられたのです。

たとえば、山梨県上野原市にある中央線の上野原駅は上位の河岸段丘にある町から遠く離れた低地にありますが、これは意図的な設計であり、どうしても町の高さまで鉄道を上げられなかったのです。

また当時は橋を架ける負担が大きく、それゆえできるだけ橋を架けないようなルートを選択していました。

そのこともあって愛知県岡崎市のように川の合流地点に中心市街地がある場合は町の中心部に鉄道を通すことは難しかったのです。

それでもできるだけ中心部に近い位置に駅を作ろうという動きはあり、東海道本線の岡崎駅は最大限中心市街地に近づけた位置に作られました。

しかし、こうした技術的制約の話を聞くことなく、鉄道が町を避けた理由を「住民が鉄道を嫌った結果」だと思い込む人も少なくありません。

それゆえ地元史家や地理学者の一部には、勾配制限や技術的制約を無視して鉄道忌避説を語る向きもあったのです。

「鉄道が通れなかったのではない、通さなかったのだ」

しかしそれでも鉄道忌避の伝承は色濃く残っており、先述した上野原駅の場合も、上野原町誌には

「一般の人々の中には、煤煙のため桑畑に及ぼす悪影響で養蚕に支障を来たすとか、金が流出する。宿(しゅく)がさびれる、足弱になるというような無責任な俗論が流布していたことと、無関心な者も多かったので、現在の中央線の位置に決定されていたといわれている」

と書かれているほどです。

先述したように当時鉄道忌避が実際にあったのかについては非常に怪しいのにもかかわらず、どうして今に至るまで鉄道忌避伝説というものが語り継がれているのでしょうか?

その理由に関しては現在でも分かっていない部分も多くあるものの、いくつかの理由が考えられます。

1つは地域の意地を示すためという理由です。

高台や河川の対岸に中心市街地があるということは鉄道を通す上では大きな地形的なハンディになります。

それゆえその地域の住民は、意地を示すために「私たちの町は鉄道がやってこなかったのではなく、あえて通さなかったのだ」と主張したというものです。

また地元に鉄道を開通させた先人たちの偉業をたたえるために、その対比として鉄道忌避が唱えられているという理由もあります。

実際に鉄道忌避が唱えられていたとされる町の中にはその後地元資本の私鉄が開業した地域も多く、先述した岡崎市の場合は1923年に愛知電気鉄道(現在の名鉄の前身)によって市街地中心部に東岡崎駅が開業したりしています。

当時を生きていた人の意思とは異なった伝説が後世に創造されるあたりに、民間伝承の面白さが窺えます。

参考文献

わが国の幹線鉄道の建設と鉄道忌避に関する地理的考察

https://tcue.repo.nii.ac.jp/records/684

ライター

華盛頓: 華盛頓(はなもりとみ)です。大学では経済史や経済地理学、政治経済学などについて学んできました。本サイトでは歴史系を中心に執筆していきます。趣味は旅行全般で、神社仏閣から景勝地、博物館などを中心に観光するのが好きです。

編集者

ナゾロジー 編集部