日本の理化学研究所(理研)を中心とした研究グループが行った最新の研究によって、日本人の「お酒に対する反応」が単なる強弱ではなく実は3タイプに明確に分類できることが初めて明らかになりました。

この研究では、健康な若い日本人約400人に静脈内からアルコールを直接投与する方法で、飲酒後に感じる主観的な症状を詳細に調査しました。

その結果、「少量でもすぐ強く酔うタイプ」、「一定量を超えると徐々に酔い始めるタイプ」、「かなりの量を飲んでもほとんど酔わないタイプ」という3つのパターンが存在し、これらは遺伝子のタイプによって大きく左右されていることが判明しました。

研究者たちは、こうした「酔い方」のタイプ分けが、将来的にはアルコール依存症や飲酒関連疾患のリスク予測に役立つ可能性があると期待しています。

自分自身の「酔い方タイプ」を事前に知ることで、健康リスクを避けることは可能になるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年6月21日に『Neuropsychopharmacology』にて発表されました。

目次

- 「日本人はお酒に弱い」を超える見識を目指せ

- 日本人は「お酒に弱い」の先にあった3つのタイプ

- 『酔い方タイプ』が分かれば病気や依存症も防げる

「日本人はお酒に弱い」を超える見識を目指せ

これまでの日本人のお酒に対する分類法は大雑把に強い弱いの2種類という認識に支配されていました。

特に日本人をはじめ東アジアの人には、もともとアルコールの分解が苦手な遺伝子タイプ(ALDH22型)を持つ人が多く、全体の約4割にのぼります。

このタイプの人は、少量のお酒でもすぐに顔が赤くなったり、頭痛や吐き気などの不快な症状を感じやすくなることが知られています。

しかし自分の周りの人を見ていると、単なる強弱の2分類で簡単にわけられるとは思えないような反応をしている人が多いことに気付くでしょう。

お酒を飲んで直ぐに真っ赤になる人が弱いのは予測できますが、一定量を超えるまで平然としている人、さらに本当に強い人などさまざまです。

このような違いは従来の単純な2分法では十分にくみ取れているとは言えません。

そこで今回の研究グループは、静脈から一定量のアルコールを直接投与し、参加者全員が同じ条件でアルコールを摂取した場合、どのような症状が現れるかを細かく調べ、複数の遺伝子との関連性を調べることにしました。

遺伝子の違いは単なるお酒の強弱意外に何を隠していたのでしょうか?

日本人は「お酒に弱い」の先にあった3つのタイプ

遺伝子の違いは単なるお酒の強弱意外に何を隠していたの?

この謎を解明するために研究者たちはまず、20歳代の健康な日本人男女429名を対象として集めました。

研究では、体質による吸収や代謝速度の差を排除するため、参加者全員に同じ量のアルコールを飲ませる代わりに、静脈から直接アルコールを一定量注入するという方法を採用しました。

こうすることで、誰もが全く同じ濃度のアルコールを体内に保つことができるのです。

参加者たちはアルコール投与後、「体がしびれる」「眠くなる」「気分が高まる」といった酔い特有の症状がどの程度出たかをアンケート形式で記録しました。

すると驚いたことに、同じ量のアルコールを摂取したにもかかわらず、人によって酔いの強さや感じ方に明確な差が現れたのです。

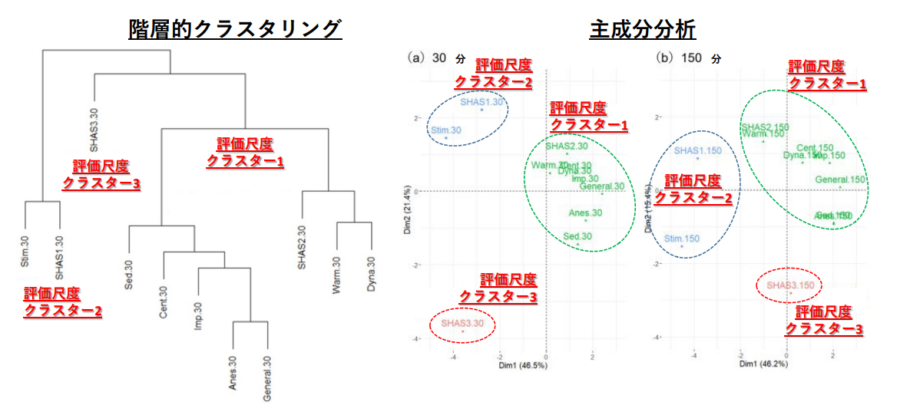

さらに詳しく分析したところ、「非常に強く酔うタイプ(タイプ1)」、「最初はそれほど酔わないが徐々に症状が現れるタイプ(タイプ2)」、「なかなか酔わないタイプ(タイプ3)」という、特徴の異なる3つのグループに分類できることが分かりました。

タイプ1の人は、少量のアルコールでも急激に顔が赤くなり、めまいやふらつきなど強い症状を感じます。

タイプ2の人は、ある程度までアルコールを摂取しても特に大きな変化はありませんが、量が増えるにつれて徐々に酔いを実感し始めます。

一方、タイプ3の人はかなりの量を摂取しても目立った症状が現れにくく、酔った実感があまりないという特徴が見られました。

次に研究者たちは、この3つのタイプに遺伝子がどのように関連しているのかを、お酒の酔い方に関わる遺伝子として以前から注目されていた「ALDH2」と「ADH1B」という2つの遺伝子を対象に調べました。

するとこの3タイプと、アルコール代謝に関与する遺伝子(ALDH2およびADH1B)の遺伝型が統計的に有意に関連していることも明らかになりました。

具体的には非常に強く酔うタイプ(タイプ1)は、は、ALDH2遺伝子の変異型(ALDH22)が最も大きく影響を与えており、飲酒後の早い段階(30分後)から強く症状が現れます。

一方、最初はそれほど酔わないが徐々に症状が現れるタイプ(タイプ2)では、ALDH22もある程度存在しますが、特にADH1B遺伝子の変異型(ADH1B2)を最も高頻度で持つタイプであり、飲酒開始直後ではなく、時間が経つにつれて症状が現れるという特徴を持っています。

そのため、このタイプは飲み始めはあまり症状が出ないものの、時間が経つにつれて徐々に酔いの症状が顕著になります。

そしてなかなか酔わないタイプ(タイプ3)の場合は、ALDH22の保有率が比較的高く、ADH1B*2の頻度もタイプ2ほど高くないという遺伝子型の組み合わせを持っており、全体としては症状が軽く、なかなか酔わない特徴を示しています。

そのため、このタイプはアルコール摂取後も症状が現れにくく、お酒に強い体質と考えられます。

この結果は、普段何気なく観察されているお酒の強さの違いを科学的に初めて明確に裏付けるものとなりました。

『酔い方タイプ』が分かれば病気や依存症も防げる

今回の研究によって、日本人の「お酒の酔い方」は大きく3つのタイプに分かれ、その違いが遺伝子によって決まっていることが科学的に示されました。

お酒に強いか弱いか、ということはよく話題になりますが、これまでは漠然と「体質の違い」と説明されることがほとんどでした。

しかし今回の研究では、そうした曖昧な説明をよりはっきりと具体化することができました。

また興味深いことに、アルコール摂取後の「時間経過」によって、影響を及ぼす遺伝子が入れ替わる現象も見つかりました。

飲んだ直後はALDH2のタイプによる影響が強く出ますが、数時間経つと、ADH1Bのタイプの違いが徐々に重要になってきます。

つまり、「酔い方」には瞬間的な反応だけでなく、飲んでからしばらく経った後の状態も遺伝子によって左右されているのです。

この発見は、単にお酒に強い弱いを分類するだけでなく、「酔い方」の時間的な変化や特徴を把握する上でも画期的なものと言えるでしょう。

さらに研究チームは、他の遺伝子(ALDH1A1、ALDH1B1、GCKR)についても調べました。

これらは近年、飲酒習慣との関連が指摘されていた遺伝子ですが、今回の研究では特に目立った影響は見られず、酔い方のタイプ分けにおける役割は限られたものでした。

今回の研究成果を応用すると、将来的には自分の遺伝子タイプを調べるだけで、「どの程度の飲酒で体にどのような影響が出るか」を予測できるようになるかもしれません。

これによってアルコールに関連した病気や依存症のリスクを早期に発見したり、防ぐためのアドバイスをしたりすることが可能になるでしょう。

自分のお酒の強さを知っておくことは、健康管理や上手なお酒との付き合い方にも大きな意味を持ちます。

「すぐ酔うから安心」あるいは「酔わないから安心」と安易に考えるのではなく、それぞれのタイプに特有の健康リスクがあることを意識することが重要です。

さて、あなたは自分がどの「酔い方タイプ」に当てはまると思いますか?

参考文献

日本人のアルコールの効き方、3タイプに分類可能 -若年日本人を対象とした包括的遺伝解析から解明

https://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/news/20250701/

元論文

Unraveling time-dependent genetic components underlying alcohol response

https://doi.org/10.1038/s41386-025-02147-7

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部