日本の子どもは、”食べ物”には強く、”プレゼント”には弱いようです。

京都大学大学院 教育学研究科は、幼児期の「満足遅延」(すぐさま得られる小さな報酬を我慢し、あとで得られる大きな報酬を優先する能力)が、文化ごと習慣から強い影響を受ける可能性を示しました。

日本の子どもは、家庭でも幼稚園でも学校でも、全員が食卓についてから「いただきます」と言って、食事を始める習慣があります。

そのため、食べ物を目の前にして待つように指示されるテストには、めっぽう強かったのです。

一方で、プレゼントを前に開封を待つテストには、かなり弱いことがわかりました。

詳しい実験内容を以下で見ていきましょう。

研究の詳細は、2022年6月24日付で学術誌『Psychological Science』に掲載されています。

目次

- 子どものガマン強さには「文化」が関係する?

- 報酬を前にした待ち時間は「日常の習慣」によって決まる?

子どものガマン強さには「文化」が関係する?

「満足遅延」については、これまで多くの研究が行われています。

中でも、子どもがどれくらい待てるかを調べる課題として、国際的に多用されているのが「マシュマロテスト」です。

マシュマロテストは、まず、子どもの目の前にマシュマロ(他のお菓子でも可)を1つ置き、「今すぐ食べてもいいけど、食べないでガマンできたら、あとでもう1つマシュマロをあげる」と言って、実験者は部屋を出ます。

標準的には15分間をめどに、実験者が戻ってくるまで待てるかどうかが試されます。

このテストでの待ち時間は、自らの注意や思考をコントロールする認知能力の高さを反映し、この能力が、将来的な学業の成績や健康の維持、社会情緒的能力(協調性、計画性、粘り強さなどの非認知能力)の高さと関連する、と考えられています。

しかし、ここ10年ほどの研究で、子どもの満足遅延は、社会的な習慣や周囲の環境に強く左右されることが示されつつあります。

つまり、どれくらい待てるかは、それぞれの子どもに備わる認知能力だけが要因ではない、と指摘され始めたのです。

そこで研究チームは、この近年の考えを推し進めて、文化に特有の「待つ習慣」が、子どもの満足遅延にどれほど影響しているかを調査しました。

今回の実験では、日本の子どもの「待つ習慣」として、食卓文化に注目。

日本の習慣では、料理が食卓に並んでも、全員がそろって「いただきます」を言うまで食べ始めてはいけません。

それゆえ、日本の子どもは、食べ物を前にして待つことに慣れており、マシュマロテストでも待ち時間は長くなるのではないか、と予想されます。

こうした「文化の違いが待ち時間を左右する」との仮説を検証すべく、チームは米カリフォルニア大学デービス校(UC Davis)と協力して、日本の4〜5歳児80名とアメリカの4〜5歳児58名を対象に、2つの比較実験を実施することにしました。

報酬を前にした待ち時間は「日常の習慣」によって決まる?

1つ目の実験は、お菓子を目の前にしたときの待ち時間を測る「食べ物条件」です。

この条件では、日本のような食卓文化が一般的でないアメリカの子どもにおいて、待ち時間が短くなると予想されます。

アメリカにも”食前の祈り”はありますが、あれはクリスチャン(キリスト教徒)に特有の習慣であって、全員がしているわけではありません。

しかし日本では、基本的にどの地域でも食前に「いただきます」を唱えています。

もう1つは、ラッピングされたプレゼントを前にしたときの待ち時間を測る「ギフト条件」です。

この条件では逆に、アメリカの子どもは、プレゼントをもらってから開けるまでに「待つ」経験を多くしています。

たとえば、海外の映画でクリスマスツリーの下にプレゼントがたくさん並んでいるシーンを見ることがあります。

米国などではクリスマスプレゼントは何日も前から用意され、クリスマス当日まで開けるのを待つのが通例です。

また誕生日プレゼントもパーティーが終わるまで開けないなどの習慣も見られます。

反対に、日本では、プレゼントをもらうとすぐ開封するのが普通です。

今回の研究は、このような文化の違いに応じた条件で待ち時間に違いは出るかが調査されたのです。

参加者の子どもたちは、食べ物条件かギフト条件のいずれかに割り当てられ、テストを受けました。

どちらの条件でも、実験者が退室してから15分待てば、お菓子かプレゼントがもう1つ追加されます。

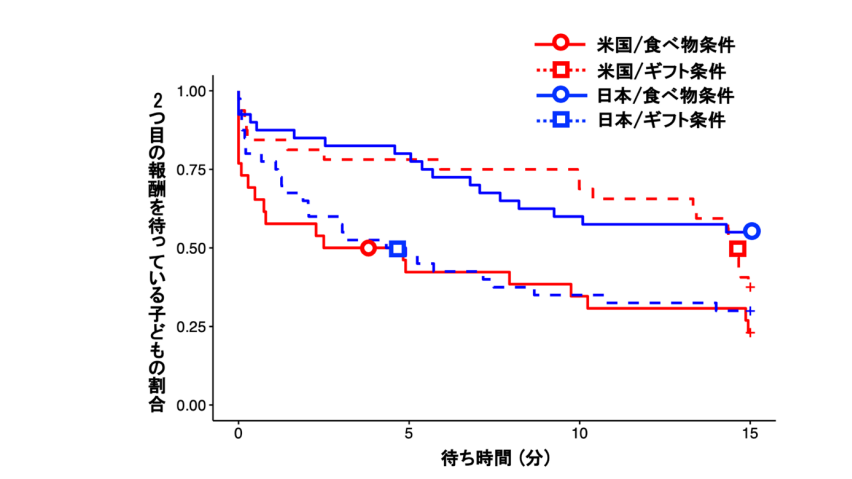

テストの結果は、研究チームの事前の予想を見事に的中させるものでした。

日本の子どもたちは、ギフト条件では約半数が5分以下しか待てなかったのに対し、食べ物条件では6割近くが15分待つことに成功したのです。

一方で、アメリカの子どもたちは、食べ物条件では約半数が4分以下しか待てなかったのに対し、ギフト条件では半数以上が15分待つという結果となりました。

この結果から、両国に特有の「待つ」文化は、子どもたちの満足遅延に大きく影響すると結論できます。

もちろん、実験における子どもの待ち時間には、後で得られる大きな報酬を見越して、今すぐ得られる小さな報酬を我慢するという、個々人に備わった「認知能力」も関係しているでしょう。

しかし、大きな要因として、その国の文化によって蓄積された普段の習慣が強く関与していることは間違いないようです。

このことから、研究チームは「子どもを取り巻く環境を教育・福祉のなかでどう形成してゆくかが、子どもの満足遅延にも大きな影響力を持つようになる」と考えています。

チームは今後、子どもの満足遅延の個人差や発達差が、将来的にどんな重要な意味を持つのかという長期的な視点で調査を進める予定です。

参考文献

子どもの満足遅延を習慣が支える―マシュマロとプレゼント、長く「待てる」のはどっち?

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news/2022-07-21-1

元論文

Cultures Crossing: The Power of Habit in Delaying Gratification

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/09567976221074650

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。 他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。 趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

ナゾロジー 編集部