アメリカのカリフォルニア大学マーセド校(UC Merced)で行われた研究によって、数学者が「ひらめき」を起こす約2分前から、黒板の前での動きのパターンにこれまでとは違う行動変化が現れることが明らかになりました。

これまでひらめきは瞬間的に起こると思われていましたが今回の研究により「ひらめき」には予兆が存在することが示されました。

ひらめきの直前に、私たちの脳に何が起きているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月18日に『Proceedings of the National Academy of Sciences』にて発表されました。

目次

- 「ひらめき」は本当に突然訪れるものなのか?

- ひらめきの予兆は「2分前」から始まっていた

- ひらめき鍵は「直前の揺らぎ」にあり

「ひらめき」は本当に突然訪れるものなのか?

何か良いアイデアが浮かぶ瞬間というのは、よく「稲妻が落ちるように突然やってくる」と表現されます。

たとえば、古代ギリシャの偉大な科学者アルキメデスが、浴槽で突然良いアイデアを思いつき、興奮のあまり裸のまま街中を走り回った話はとても有名です。

また、数学の天才と呼ばれたガウスも、自分のひらめきの瞬間を「まるで天から降る稲妻のようだった」と表現しました。

このように歴史を通じて、多くの人が「ひらめき」を神秘的な現象だと考えてきました。

しかし、だからこそ「ひらめき」は科学的な研究対象としては難しいものでした。

なぜなら、科学的に研究するためには、「ひらめきが起こる瞬間」を狙って正確に観察しなければいけません。

ところが、その瞬間がいつ訪れるか誰にも予測できず、科学者が「ひらめきの瞬間」を実験室でピンポイントに捕まえるのは非常に困難だったのです。

ここで研究者たちは「別の方法があるかもしれない」と考えました。

科学の世界ではよく、ある現象が起きる前に、小さな「サイン」が現れることがあります。

こうしたサインは専門的に「前兆」と呼ばれますが、実は物理や生態学など自然科学の世界では非常によく知られています。

たとえば水が沸騰するときを考えてみましょう。

水を沸かすと最初は静かですが、沸騰する直前になると鍋の底から細かい泡が激しく出てきます。

これは液体が気体へと急激に変化する直前に見られる現象です。

また森林でも、ある種の生態系が大きく崩れるときには、その直前に植物や動物の数が激しく変動したり、異常な兆候が現れたりすることが知られています。

このような大きな変化の直前に起こる小さな兆候は「相転移」(状態が急に切り替わる現象)という言葉で説明されます。

この「相転移」の考え方にヒントを得て、研究者たちは人間の頭の中で起きる「ひらめき」も、これと同じように小さな前兆を持つのではないかという仮説を立てました。

つまり、良いアイデアが浮かぶ直前には、脳内で何らかの変化が起き、それが外部の行動にも小さな乱れとして現れる可能性があるのでは、と考えたのです。

本当に人間の「ひらめき」の前にも前兆はあったのでしょうか?

ひらめきの予兆は「2分前」から始まっていた

「ひらめき」の前に「前兆」があるのか?

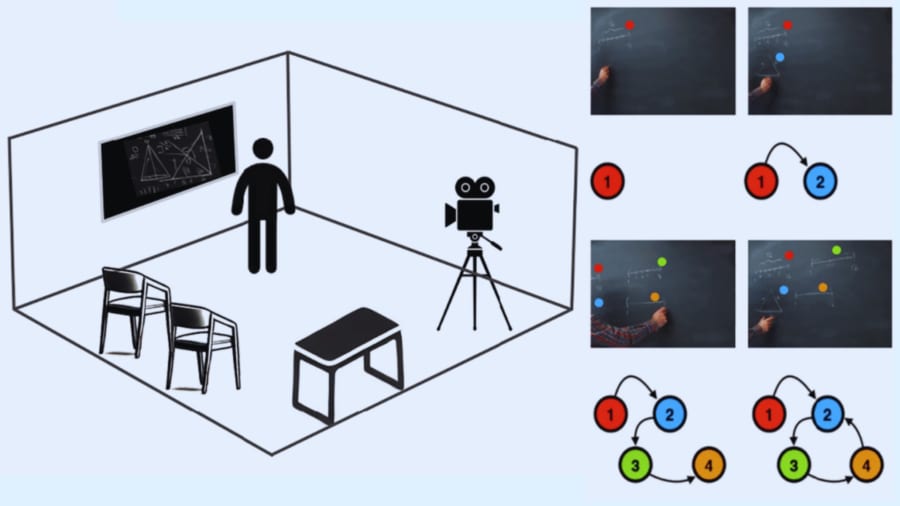

謎を解明するため研究者たちは数学者たちの「発想の瞬間を現場で捕まえる」という大胆な方法をとりました。

対象となったのは博士課程レベルの数学者6人。

彼らに、全米屈指の難問として知られるプトナム数学コンテスト(Putnam Competition)の課題を解いてもらいました。

用意されたのは黒板とチョークだけ。

まさに数学者たちが日常で思考を深める姿そのものです。

研究者たちは、黒板の前で彼らが問題に取り組む様子をカメラで撮影しました。

黒板に式を書く、消す、指で差す、視線を動かす――そのすべてを、時間とともに細かく記録していきます。

そして数学者たちの「わかった!」「できた!」といった声や仕草が出た瞬間を手がかりに、「ひらめき」が起きたタイミングを特定したのです。

この記録作業は非常に地道なものでしたが、結果として4,653回に及ぶ「黒板上の動き」と「ひらめきのタイミング」が得られました。

この膨大なデータを分析したところ、数学者が「わかった!」と表現する前に、ある特徴的な変化が現れることが判明します。

黒板の上で、動きのリズムが急に乱れ始めたのです。

それまでは、特定の図形や式の間を行き来するような決まったパターンで考えていた数学者が、急に別の場所に手を伸ばしたり、関係のなさそうな図を指さしたりする――そんな「動きの揺らぎ」が観察されました。

ある数学者の例では、問題の初めから「線分」と「数のリスト」を行き来していたのですが、解決直前の30秒前に突然、黒板の反対側に描かれた三角形に注目したのです。

それまで一度も関連づけていなかった要素を、ひらめきの直前に結びつけた瞬間でした。

その行動は偶然のようでありながら、まるで脳の中で回路がつながる瞬間を外側から“可視化した”かのようだったと報告されています。

このようなひらめき前の行動パターンの不安定化は参加した6人全員にみられました。

統計的な分析では、ひらめき前後の数分間における動きの予測のしづらさが、普段より約15%(絶対差+0.16)も増加していたのです。

しかもその乱れは、ひらめきが起こるおよそ2分前から少しずつ始まり、ピークに達した直後に一気に落ち着くという流れを伴っていました。

この結果は偶然ではなく、数学的なモデルでも再現され「理解が不安定になると行動が予測しづらくなる」という関係を確認しています。

つまり、頭の中で考えが揺れ動くほど、外に表れる動作も乱れやすくなるということです。

しかしここで疑問が湧きます。

なぜ「ひらめき」の直前に行動の乱れが起きるのでしょうか?

研究チームは、この疑問に対して2つの可能性を挙げています。

1つ目の可能性は、脳の中で新しいアイデアが生まれ始めているという考え方です。

頭の中でバラバラだった情報や知識が、まるでパズルのピースのように少しずつ「つながり始める」と、それに伴って外側の行動も自然に変化すると考えるのです。

これは、黒板の前で数学者が急に今まで注目しなかった場所を指したり、書いたりする現象とよく一致します。

脳の中の新しい回路が静かに繋がり出し、その内側の変化が外側の行動にも影響を与えているというイメージです。

2つ目の可能性は、意識的な「行き詰まりを打開する行動」が偶然に新しい発見をもたらした、という解釈です。

数学者は、問題に取り組んでいる途中で行き詰まりを感じると、意識的に視点を変えたり、わざと普段と異なる動きをしたりすることがあります。

これはちょうど、探していた答えが見つからないときに、意識的に目線や考え方を変えてヒントを探すことに似ています。

その過程で、偶然新しい繋がりを見つけ、「ひらめき」が生まれるのかもしれません。

研究者自身は、この2つのシナリオのどちらが正しいのか、あるいは両方が同時に起こっているのかをはっきりとは結論づけていません。

しかし、今回の研究で明らかになった重要なポイントは、「ひらめき」の直前には必ずと言っていいほど『動きの揺らぎ』という共通点があった、ということです。

数学者がアイデアをひらめくまでの数分間に、脳や体が小さな不安定さを経て、新しい発見につながる準備をしているようだ、と研究チームは考えています。

ひらめき鍵は「直前の揺らぎ」にあり

今回の研究が教えてくれた最大の発見は、「ひらめき」という一見突発的な現象が、実はちゃんと前兆を持っていることです。

つまり、アイデアが生まれる瞬間は、完全に偶然に起きる魔法のようなものではなく、私たちの頭と体がその前にある程度の準備を整えているらしいのです。

研究チームが明らかにしたのは、ひらめきの直前に黒板上の動きが微妙に乱れるという共通の特徴でした。

こうした動きの乱れは、先に述べたように、アイデアが生まれる直前の約2分前から始まり、創造性の扉を開ける「カギ」のような役割を果たしている可能性があります。

この知見はとても重要です。

なぜなら、ひらめきやアイデアというのは、これまでブラックボックスと呼ばれる「中がどうなっているかよく分からない領域」として扱われてきたからです。

しかし今回の研究では、そのブラックボックスに小さな窓を開けて、中で何が起きているのかを外から覗き見ることに成功したといえるのです。

研究者たちは、この結果が数学の分野だけにとどまらず、さまざまな創造的な活動にも活用できる可能性があると期待しています。

たとえば、化学の実験をしている研究者がノートに分子の構造を書き込んだり、エンジニアが試作品を試行錯誤したり、美術家が新しい作品を描き出したりする場面でも、この「ひらめき前の動きの乱れ」は共通して観察できるかもしれません。

さらに将来的には、人が新しいアイデアを思いつきそうになる直前の微かなサインを検知して、私たちに知らせてくれるような、「創造性をサポートする新技術」の開発も夢ではないかもしれません。

たとえば、仕事や勉強中に良いアイデアが浮かびそうなタイミングでは、集中を妨げる通知や呼び出しを一時的に止めてくれるようなAIアシスタントがあれば、もっと創造的に仕事や学習に取り組めるでしょう。

今回の研究が示した「ひらめき前の不安定さ」は、これまでほとんど語られることのなかった人間の創造性に対する理解を深める重要な一歩です。

私たちが何かを思いつく前に感じる漠然とした感覚が、実は科学的に説明可能な現象であると示したことは、私たちに創造性という宝物をより上手に使うヒントを与えてくれるのではないでしょうか。

参考文献

Catching a ‘eureka’ before it strikes: New research spots the signs

https://www.eurekalert.org/news-releases/1094620

元論文

An information-theoretic foreshadowing of mathematicians’ sudden insights

https://doi.org/10.1073/pnas.2502791122

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部