日本の広島大学(HU)で行われた研究により、これまで理論的には予言されていたものの、観測が非常に難しかった「アンルー効果」を実際に検出できる可能性のある新しい実験方法が提案されました。

この「アンルー効果」とは、真空の空間が、猛スピードで加速する観測者から見ると、まるで温かさを持っているように感じられるという不思議な現象です。

研究チームは、小さなリング状の超伝導回路を使い極めて小さいスケールで円運動を行うことによって、通常は観測不可能な真空の「量子の温もり」を、1~数ケルビンほどの範囲で捕らえられると示しています。

もし、この現象が実際に確認できれば、量子論と相対性理論という物理学の二大理論をつなぐ大きな一歩になるかもしれません。

この幻のような「量子の温もり」はなぜ起こるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月23日に『Physical Review Letters』にて発表されました。

目次

- 「加速」と「温かさ」――その意外な関係

- 加速すると真空が温かく見える不思議な現象

- 「真空に潜む量子の熱」――アンルー効果観測への課題と展望

「加速」と「温かさ」――その意外な関係

私たちが暮らす空間(真空)には、何も存在しないように感じられます。

しかし量子の世界では、真空ですらエネルギーが常にゆらめき、粒子と反粒子が一瞬生まれては消える「量子ゆらぎ」で満ちています。

この真空のゆらぎは、「静かな水面に立つさざ波」のようなものです。

そして、このさざ波の見え方は、観測者の運動状態によって異なることが理論的に予言されています。

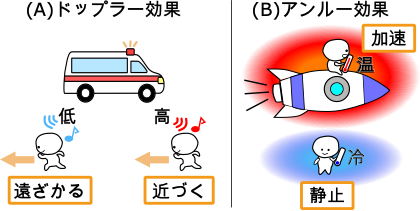

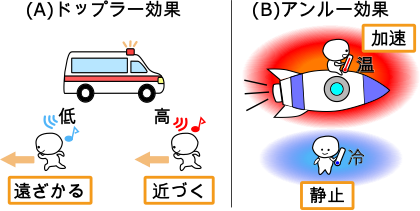

このような「観測者の運動によって世界の見え方が変わる」現象は決して荒唐無稽ではありません。

例えば、救急車のサイレンが近づいたり遠ざかったりすると、音が高く聞こえたり低く聞こえたりします。

さらにアインシュタインの相対性理論では、光速に近い速度で移動する宇宙船の中にいる観測者からは、周囲の世界の時間が遥かに速く進んでいるように見えるとされています。

つまり、静止している人から見れば絶対零度(0K)の冷たい真空が、猛烈に加速する人からはあたかも温かい湯に浸かったように見える――加速によって「幻の熱」が現れるというアンルー効果も、同様にあり得る現象だということです。

コラム:加速しているとなぜ真空が暖かく感じるのか?

真空とは普通、「本当に何もない空っぽの空間」のことを指します。しかし現代の物理学では、真空という空間は完全に静かで空っぽなのではなく、目に見えないごく小さなエネルギーの揺らぎ(ゆらぎ)が、静かに満ちていることが知られています。 この「ゆらぎ」とは、まるで何もない湖面に、ごく小さな波が無数に立っては消え、立っては消えているようなものです。普段私たちが止まっている状態では、この微小な波はあまりにも小さく短時間で消えてしまうため、まったく気づくことはありません。

「観測器(検出器)」が真空のゆらぎとやり取りする装置のようなものだとすると、ゆらぎは不断に発生しては消えていく“揺れ”ですが、検出器はそれを“吸収”したり“戻したり”する可能性を持っています。そのとき、どのゆらぎを吸収するか/戻すかという比率(確率)が、検出器の応答を決めます。通常、観測器が等速運動していると、その吸収と戻す確率はゆらぎの振れ幅や時間スケールに沿ってバランスしており、「熱のようなパターン」は現れません。ゆらぎは小さすぎて、また変動が速すぎて、まとまった温度として感じられない状態です。

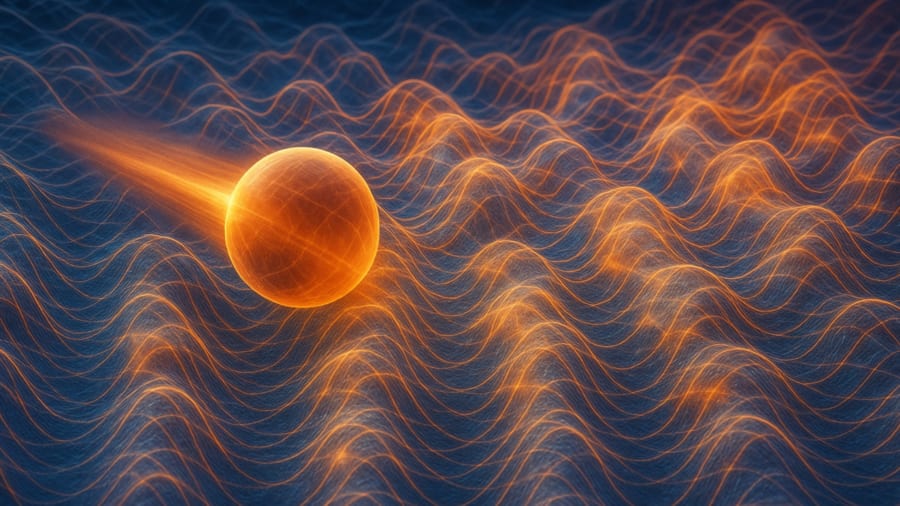

加速によって物体が真空のゆらぎが熱に感じる様子。単純な摩擦とは大きく違う量子的な現象です / Credit:川勝康弘 ところが、もしあなたが一定の加速度で猛烈に動いているとしたら、何が起きるでしょうか。加速するということは、自分の速度をどんどん上げていくということですが、実はこれが重要です。高速で移動し加速を続けると、検出器とゆらぎとのやり取りが大きく変化し、ゆらぎを吸収する確率とゆらぎを戻す(放出する)確率の比率が大きく変化し、まるで温かい場で粒子が出入りする際の確率分布と同じ形を取るように「自然に整う」わけです。言い換えれば、観測器の応答が熱のある環境での応答と同じ“統計の型”にそろうのです。これが、加速する観測者が真空を熱浴のように感じる、いわゆるアンルー効果の核心です。

温かい場にある粒子は、ある確率で場から吸収され、またある確率で場に戻るような振舞いをします。加速観測者にとって、ゆらぎとの応答がそのような振る舞いを示すようになるということは、観測器内から見ると「まるで温かい場がそこにあるかのように」振る舞っている、ということです。

観測者の動きが、ゆらぎを“熱的に見せるフィルター”になるといってもよいでしょう。

もちろん、加速したからといって自分の体が実際に熱を帯びるわけではありません。

あくまで観測者の動き方が異なるために真空が「温かく見える」だけです。

しかし、この見え方の違いを生むのが、量子ゆらぎによる粒子の生成という量子効果なのです。

この不思議な幻熱は、アインシュタインの相対性理論と量子論が交わる「宇宙の根源」に関わる重要な現象とされています。

そのため実験的にアンルー効果が確認できれば、両理論をつなぐ大きな一歩となり、時空や真空の本質に迫る可能性があります。

ところが、アンルー効果を実際に観測することは極めて難しい課題でした。

わずか1ケルビンほどの「温かさ」を捉えるためには、なんと10^20 m/s²(地球の重力加速度の約100京倍)という想像を絶する加速度が必要だと見積もられています。

この途方もない加速を人工的に作り出すことは、現代の技術では不可能です。

そのため、アンルー効果は長らく「理論上は存在しても実際に観測できない幽霊」のような現象として扱われてきました。

しかし近年、この難題を崩すアイデアとして「円運動」に注目が集まっています。

観測装置自体を超高速で小さな円を描くように回転させれば、効率よく莫大な加速度を作り出せるからです。

円運動の加速度は回転半径が小さいほど大きくなり、極限まで半径を小さくすれば、アンルー効果の観測が可能な加速環境を実現できると考えられます。

実際に電子や原子を円運動させたり、特殊なレーザーを用いたりと、さまざまなアイデアが提案されています。

しかし、肝心の「どうやって幻熱を測るか」という技術的な課題が残っていました。

観測者を加速させても、そのわずかな「ぬくもり」を実際に捉える方法がなかったからです。

この長年の課題に、広島大学の片山春菜助教らの研究チームが挑んだのです。

加速すると真空が温かく見える不思議な現象

幻の熱をどうやって見るのか?

この長年の課題に対し、広島大学の片山春菜助教ら研究チームは新しい装置を提案しました。

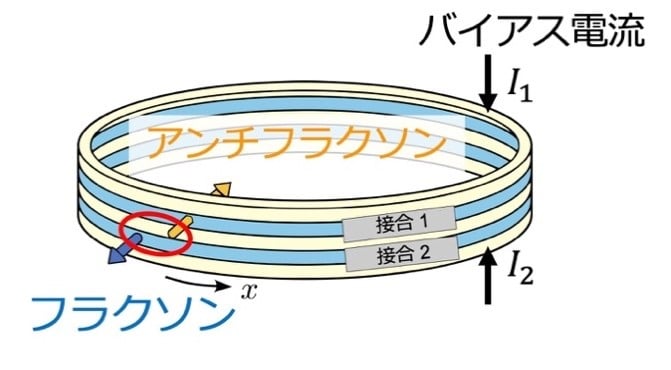

それはジョセフソン接合(超伝導素子)という超伝導電気回路を使った小さなリング状の装置です。

その中には、磁気の粒であるフラクソンと、反対向きの磁束を持つアンチフラクソンのペアが閉じ込められています。

この2つは磁石のN極とS極のように互いに引き合い、ペアを作ります。

ペアになったフラクソンは、リング状回路の中を猛スピードで円運動し始めます。

この「円運動するフラクソン・ペア」こそが、今回の実験で「加速する観測者」の役割を果たします。

つまり、宇宙船で加速する宇宙飛行士の代わりに、この小さな磁束ペアが加速することで、真空の温もりを感じる“代理人”になるのです。

では、この磁束ペアが感じた「幻熱」はどうやって測るのでしょうか。

研究チームが着目した最大のポイントは、フラクソン・ペアが崩壊する瞬間を観測することです。

フラクソンとアンチフラクソンがペアで高速回転していても、永遠に離れないわけではありません。

あるきっかけでペアは「プツン」と壊れ、2つの粒は離れてしまいます。

この崩壊は電気回路に電圧の急上昇(電圧ジャンプ)として観測されます。

そこで、ペアが壊れる電流の値(スイッチング電流:電圧ジャンプが起きるときの電流値)を詳しく調べることで、温度を測ろうというわけです。

重要なのは、量子トンネル効果を無視した理想的な場合には、熱が全くないとき、崩壊が起きる電流値(スイッチング電流)は毎回同じになるという点です。

一方、装置にわずかでも温度がある(熱ゆらぎがある)場合は事情が変わります。

熱の揺らぎによる“ひと押し”でペア崩壊が早まったり遅くなったりする場合があるからです。

つまり、フラクソン・ペアの崩壊が起きる電流値が毎回バラバラになり、その値の分布が生まれます。

温度が高いほど予想外にペアが崩壊するケースが増えるため、スイッチング電流の分布は低い電流側へと広がっていきます。

言い換えれば、熱が高いほど「ペアが壊れやすくなる」ので、必要な電流(坂道の傾き)が小さくて済むようになるのです。

では、加速による幻熱がある場合はどうなるのでしょうか。

研究チームは特殊な超伝導回路内でのフラクソン・ペアの振る舞いを、コンピュータで精密にシミュレーションしました。

その結果、観測者(フラクソン・ペア)の加速度を上げていくと、スイッチング電流の分布がどんどん低い電流側にシフトすることが確認されました。

システムの物理温度は変えていないのに、加速を増すだけでペアが壊れやすくなり、まるで「有効温度」が上がったかのように振る舞ったのです。

このズレこそ、加速によって生じる「量子の温もり」=アンルー効果が存在することを示唆する数値的なシグナル(兆候)だと研究チームは位置づけています。

他の条件は一切変えていないのに加速だけで統計的な崩壊パターンが変化する様子は、まさにアンルー効果の「指紋」と言えるかもしれません。

さらにこの方法の素晴らしい点は、スイッチング電流の分布を詳しく分析することで極めて微小な温度の変化も高精度に測定できることです。

同じ実験を何度も繰り返してデータを集めれば集めるほど、“幽霊のように微かな熱”であっても敏感にあぶり出すことができます。

しかも従来の方法と異なり、エネルギーの連続的な変化にも対応できるため、より広い状況でアンルー効果を観測できる可能性があります。

言い換えれば、この新手法は高感度なだけでなく、汎用性も高いのです。

シンプルな電気回路を使って幻の熱を読み取るという、まったく新しい発想の温度計の設計が提案されたと言えるでしょう。

「真空に潜む量子の熱」――アンルー効果観測への課題と展望

今回の提案により、「加速すると温かく感じる」という奇妙な予言を、ついに実験で確かめる道筋が見えてきました。

もし本当にアンルー効果が観測できれば、量子論と一般相対性理論のギャップを埋め、時空の本質を探る上で極めて大きな意味を持ちます。

いまだ誰も見たことのない「幻の熱」が現実に捉えられれば、人類の宇宙観に新たなページが加わることでしょう。

とはいえ、この提案はあくまで理論とシミュレーションに基づくものです。

実際に同じような超伝導回路を作り、極低温・小半径での高速度の円運動という条件で安定して動作させ、微小な信号を測るのは簡単ではありません。

また、本研究ではフラクソン・ペアの崩壊に関わる「量子トンネル効果(粒子が壁をすり抜ける現象)」など一部のメカニズムは十分に扱われておらず、今後さらに詳細に検討する必要があります。

その解明と実証実験に向けて、研究チームは解析を進めている段階です。

それでも、長年“不可能”と言われてきたアンルー効果の検出に、こんなアプローチがあったとは驚きです。

今回示された高感度かつ広帯域な検出手法は、将来的に量子計測などへの応用も期待できるかもしれません。

まさに「夢を現実に変える」第一歩につながる提案と言える成果であり、物理学の未開拓領域に挑む意義は大きいでしょう。

参考文献

量子と重力の架け橋:加速すると感じる「幻の熱」!? 宇宙の常識を覆す「量子の温もり」を測る新技術で新たな扉を開く〜超伝導回路で時空の謎解明へ、大きな一歩!〜

https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/92660

元論文

Circular-Motion Fulling-Davies-Unruh Effect in Coupled Annular Josephson Junctions

https://doi.org/10.1103/mn34-7bj5

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部