宇宙はどこを見ても同じ姿をしている——私たちはそう教わってきました。

けれども、ドイツのビーレフェルト大学(Bielefeld University, BIE)を中心とする国際研究チームによる最新の研究で、その常識に揺らぎが生まれています。

研究チームは世界3地域の大規模電波を組み合わせ、銀河の数の「左右での偏り」を従来より正確に測定しました。

その結果、これまで太陽系の運動から予想されていた値よりもはるかに強い偏りが検出され、向きは宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の示す方向とほぼ一致していました。

この発見は、宇宙が本当にどの方向でも均一なのか、それとも私たちがまだ知らない「宇宙の流れ」が存在するのかという新たな問いを突きつけています。

果たして、宇宙は教科書通りに均一なのか、それとも隠れた「潮流」があるのか、あなたはどう思いますか?

研究内容の詳細は2025年9月19日に『Physical Review Letters』に受理され近く公開される予定です。

目次

- 宇宙に潜む偏りは錯覚か真実か?最新研究の挑戦

- 電波で暴く、宇宙の隠れた偏り

- 宇宙の偏りは本物か?国際共同研究が迫る

宇宙に潜む偏りは錯覚か真実か?最新研究の挑戦

夜空を見上げると、たくさんの星や銀河が美しく輝いていますが、実は私たちの宇宙にはそれだけでは見えない特別な光があります。

目には見えませんが、宇宙はどの方向を向いてもかすかな光で満たされていて、それをこの記事では「宇宙初期の名残の光」と呼んでいます。

この特別な光は、宇宙が誕生してから約38万年後にはじめて自由に宇宙空間を進めるようになった光の名残です。

言い換えれば、私たちが今見ている宇宙は、この光を通して宇宙が生まれた瞬間の姿をそのまま映していると言ってもよく、非常に神秘的で重要な光なのです。

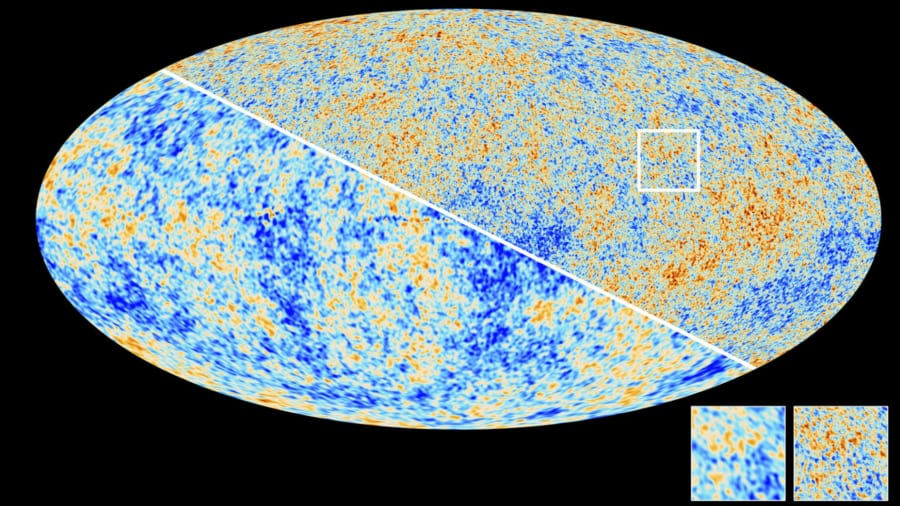

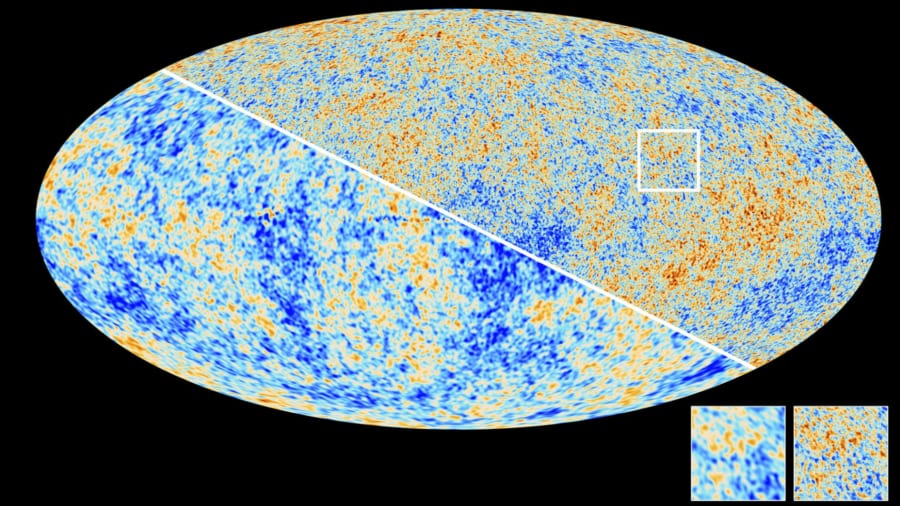

この「宇宙初期の名残の光(CMB)」は、どの方向を見てもほぼ同じ温度で観測され、その温度は約マイナス270℃と非常に低くなっています。

しかし、まったく同じ温度かというと、実はほんの少しだけですが、温度にわずかな差(ムラ)があります。

この温度のムラは非常に小さいのですが、その中でも特に大切なものの一つがこの記事では「2方向での温度差」と呼ばれるものです。

もっと直感的に表現すると、この「2方向での温度差」とは、宇宙のある特定の方向がほんのわずかに温かく、そのちょうど反対側がわずかに冷たくなっている状態です。

なぜ宇宙にこのような温度のムラが生じているのか、その原因は実は私たち自身にあります。

私たちは普段地球上で静かに暮らしていると感じていますが、地球を含む太陽系全体が、宇宙空間を秒速約370キロメートルという驚異的なスピードで動いていることが分かっています。

ここで重要なのは、高速で動く物体から周囲を見渡すと、進んでいる方向からやってくる光が少し強く見え、逆方向からくる光は少し弱く見えるという「ドップラー効果」と呼ばれる現象が起こることです。

つまり、私たちの太陽系が猛スピードで宇宙空間を移動しているため、「宇宙初期の名残の光」の温度も進んでいる方向とその反対方向とで微妙に違って観測されるというわけなのです。

たとえるなら、私たちが宇宙という海原を駆け抜けるときに生じる「宇宙の風向き」のようなものだと考えるとイメージしやすいでしょう。

さらに、もし私たちが特定の方向へ非常に速く動いているのなら、進んでいる前方方向では星や銀河の数が多く見え、逆方向では少なく見えるということが起こるかもしれません。

なぜなら進行方向からは光が少し強く、反対方向からは光が少し弱く観測されるというドップラー効果が、星や銀河の見え方にも同じように作用するからです。

これは「運動により起きる銀河数の偏り」と呼ばれる現象です。

実際に私たちが高速で移動することで、宇宙に広がる銀河の数にも偏りが見えるのか、これまでの天文学者はさまざまな宇宙の広範囲を調べる「宇宙の広域観測調査」を行い、実際に銀河の数の偏りがあるかどうかを検証してきました。

ところが、その結果は科学者たちが当初予想していた以上に複雑で謎めいたものになりました。

一部の広域観測調査では、観測された銀河の数に明確な偏りが見つかり、その偏りの強さが運動起源だけでは説明できないほど強い偏りが報告されてきました。

具体的には、NVSSやWENSSの解析では、理論予測を基準にするとおよそ4倍程度の振幅(ゆらぎの強さ)が観測されており、方向はCMBの示す動きと一致するものの、強さだけが過剰という不可思議な結果が示されたのです。

この“過剰傾向”はその後も別の手法や異なる周波数での独立解析でも確認され、常に「予想を上回るゆらぎ」が報告されるようになりました。

この予想外に強い銀河数の偏りから、「もしかすると、宇宙全体が目には見えない巨大な川のような流れの中で、ゆっくりと特定の方向へ流れているのではないか?」という大胆な仮説まで登場しました。

つまり、もしこの強い偏りが本物なら、宇宙そのものが私たちの知らない“流れ”を持っている可能性がある、という「ダークフロー(宇宙の大規模なまとまった運動)」という仮説が議論に浮上します。

しかし、このような仮説や議論には疑問や批判も多くありました。

最近でも、南アフリカにあるMeerKATという非常に高性能な望遠鏡による観測では、銀河の数の偏りの方向や強さが「宇宙初期の名残の光(CMB)」から予測される偏りとおおむね一致する可能性があるという報告がありました。

つまり、私たちが感じる「宇宙の流れ」という現象が本当に実在するのか、それとも単に望遠鏡の観測方法によって生まれた錯覚や誤差にすぎないのかは、現在でもはっきりしていません。

こうした謎と混乱が残るなかで、今回の国際的な研究チームはもう一度、新しい視点でこの問題に挑みました。

特に重要なポイントとして、過去の研究が十分に考慮していなかった課題があります。

それは、「非常に大きな銀河が、望遠鏡には複数の電波源(電波を出すポイント)として数えられてしまい、本来の銀河の数よりも過剰に多く見えてしまう問題」です。

この現象は専門的には「オーバーディスパージョン(過剰なばらつき)」と呼ばれています。

研究チームは、この銀河数の過剰なばらつきを統計的に適切に補正できる新しい手法を開発しました。

はたして、この新たな統計手法を使って銀河を丁寧に数え直すことで、宇宙に未知の流れが存在するという謎に迫れるのでしょうか?

それとも、この偏りはすべて観測方法による錯覚にすぎないという結論に落ち着くのでしょうか?

こうして研究者たちは、この壮大な謎を解き明かす重要な手がかりを、この膨大な銀河データと新しい統計手法に託したのです。

電波で暴く、宇宙の隠れた偏り

今回の研究チームが挑んだのは、「宇宙に本当に偏りがあるかどうか」を精密に確かめることでした。

そのために、これまでとは少し違った新しい方法を使いました。

宇宙の銀河の分布を調べるとき、天文学者はまず空を「マス目」のように細かく区切って、それぞれのマスにどれだけの銀河があるのかを数えます。

この銀河の数え方に、これまでは主に「ポアソン分布」という統計方法を使ってきました。

ポアソン分布は簡単に言うと、「ある場所にランダムにモノをばらまいたときに、どのような偏りが生じるか」を調べる方法です。

たとえば、サイコロを何度も投げたときに、特定の目が出る回数にどれくらいのばらつきが生じるかを考える際にも使われています。

この方法は銀河が「ランダムに均一に散らばっている」という前提ではうまく機能します。

ところが実際の宇宙では、銀河の散らばり方はそんなにシンプルではありませんでした。

宇宙にはとても巨大な銀河があり、それらは複数の強い電波を放つ場所(電波源)を持っています。

つまり、一つの巨大な銀河が望遠鏡では複数の電波源に見えるため、「実際の銀河数よりも多く数えてしまう」という問題が生じてしまうのです。

専門的には、このように数が実際よりも多く数えられることによるばらつきを、「オーバーディスパージョン(過剰なばらつき)」と呼びます。

しかしこれまでの方法(ポアソン分布)では、銀河数のばらつきを正しく扱うことが難しかったのです。

そこで研究チームは、この複雑なばらつきをうまく考えられる新しい統計方法として、「負の二項分布」というものを導入しました。

これは簡単に言うと、従来手法(ポアソン分布)よりももっと柔軟で複雑なばらつきを扱える統計のモデルです。

この新しい方法を使うことで、「一つの銀河が複数あるように見える」という問題を正しく計算に含めることができるようになったわけです。

研究チームは、この新しい方法を使って実際に宇宙の偏りを調べるために、世界中の3つの大規模な電波望遠鏡のデータを使いました。

ひとつはヨーロッパで行われた「LoTSS-DR2」という観測データで、低い周波数(144MHz)の電波を使い、北半球の広い範囲にある約440万個もの銀河を観測したデータです。

もうひとつは、アメリカの有名な「NVSS」という観測データで、比較的高い周波数(1.4GHz)の電波を使い、全天の約80%もの広大な範囲で銀河を調べたものです。

最後はオーストラリアの「RACS-low」というデータで、887MHzという中間的な周波数を使い、南半球の銀河を広く観測しています。

これら3つの望遠鏡のデータを組み合わせることで、これまでにないほど広い範囲で、しかも詳細な宇宙の観測が可能になりました。

そして、実際に銀河の数に偏りがあるかどうかを、この新しい統計方法を使って慎重に調べました。

すると驚くべき結果が得られました。

宇宙の銀河数の偏りは、従来の理論が予測する偏りよりも約3.7倍も大きいという、予想をはるかに超えた結果が出たのです。

従来の理論的な予測とは、私たちの太陽系が一定の速度で宇宙を動くことで銀河が偏って見える、その予想される値のことです。

つまり、今回の観測で見えた大きな偏りを、「太陽系の動きだけ」で説明しようとすると、私たちが知っている現在の太陽系のスピードよりも遥かに速く、光の速さの0.4%ほどのとてつもない速度で動いている必要があります。

(※現在の太陽系が宇宙マイクロ波背景放射(CMB)に対して動いている速度は約370km/sであり、光速の約0.123%に過ぎません。)

さらに重要なのは、この偏りの「向き」が、宇宙初期の名残の光(CMB)の観測から推定された太陽系の運動方向と非常によく一致していたことです。

つまり、偏りの方向そのものは理論通りであり、予想と違っていたのはその「強さ」だけだったのです。

言い換えれば、私たちが知っている方向への偏りは間違っていないが、その偏りの強さがこれまでの予測を大きく上回っている、という不思議な状況なのです。

研究チームはこのような方法で、電波観測だけを使って、銀河数の偏りを非常に高い精度(約5.4シグマ:偶然の可能性が極めて低いことを示す値)で示すことに成功したと報告しています。

これは単なる偶然やエラーでは説明が難しいほどの強いシグナルであり、とても意義のある重要な発見だと研究チームは考えています。

今回の発見は、宇宙がどの方向でも同じだという宇宙論の基本的な考え方に対して、重大な疑問を投げかける可能性があります。

また、この結果は、他の研究者が異なる望遠鏡や方法で観測した赤外線クエーサーという遠方銀河の観測結果とも一致しており、観測方法だけが原因で生じた誤差という単純な説明では理解しにくい状況になっています。

言い換えると、この結果が示唆するのは、私たちが知らない宇宙の偏りが本当に存在するかもしれないという、これまでとは違った新しい宇宙の姿なのです。

もちろん、この結果だけですぐに宇宙の常識が変わるわけではありません。

これからさらに観測技術が発展し、新しい巨大電波望遠鏡「SKA(スクエア・キロメートル・アレイ)」などが稼働すれば、宇宙の偏りをもっと正確に詳しく観測できるようになると期待されています。

さらに、この研究データや解析方法はすべて公開されているため、世界中の研究者が独自に検証することができます。

こうした研究がさらに積み重なれば、宇宙の真の姿がもっとはっきりと見えてくるでしょう。

宇宙に本当に未知の偏りが存在するのか、それとも私たちがまだ知らない仕組みが働いているのか。

宇宙の真実に一歩近づくワクワクするような謎解きの旅は、まさにこれからが本番なのです。

宇宙の偏りは本物か?国際共同研究が迫る

銀河の地図から見えてきた「宇宙の奇妙な流れ」は、単なる話題づくりを超え、宇宙の姿そのものを考え直すきっかけを私たちに与えています。

この研究の成果は、私たちが「どこを見ても同じはず」と信じてきた宇宙に、実は思った以上の偏りが潜んでいるかもしれないというヒントを投げかけています。

ひとつの見方として、宇宙論の標準モデルではあまり考慮されていない局所的な構造が、私たちの銀河分布に想像以上のゆがみを与えている可能性があります。

たとえば、私たちの銀河団が属する巨大な領域の周囲に、まだ見つかっていない大きな銀河の集まりや空白地帯があり、それが銀河数の地図に影響しているのかもしれません。

もう一つの見方として、宇宙全体が特定の方向にゆっくりと動く「巨大な流れ(バルクフロー)」を示しているという仮説もあります。

もしこの仮説が本当だとすれば、宇宙の初期条件や重力の仕組みに、これまでの理論を超える新しい物理が隠れている可能性があります。

要するに、私たちはいま「宇宙に未知の偏りがある可能性」を本気で検討すべき段階に入っているのです。

もちろん、今回の結果がすぐに宇宙論をひっくり返す決定打になるわけではありません。

しかし観測技術は日々進歩しており、これからさらに高感度・高解像度で宇宙全体をマッピングできる時代が近づいています。

新世代の巨大電波望遠鏡SKA(スクエア・キロメートル・アレイ)のような計画では、この奇妙な流れがもっと精密に測られ、その正体が明らかになることが期待されています。

また、この研究は公開されているため、独立した研究者たちによる再解析や追試が進めば結果の信頼性はいっそう高まるでしょう。

本研究を主導した著者たちは各国の大学や研究機関に所属し、プロジェクトはドイツ、イタリア、イギリスなどの科学財団から資金提供を受けています。

論文には特筆すべき利益相反(COI)の記載は見当たらず、純粋な科学的好奇心に基づいた研究だといえます。

宇宙に潜む謎の潮流——その正体が明らかになれば、私たちの宇宙観を大きく変えることになるでしょう。

元論文

Overdispersed radio source counts and excess radio dipole detection

https://journals.aps.org/prl/accepted/10.1103/6z32-3zf4

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部