人里離れた大自然の中でひっそりと暮らしていると思われがちな野生動物たち。

しかし、アメリカの国立公園で暮らす動物たちは、人間の存在やその痕跡から思いのほか強い影響を受けていることがわかってきました。

2020年、新型コロナウイルスの影響でアメリカの多くの国立公園が一時閉鎖されたことは、人間と動物の関係を見直す絶好の機会となりました。

今回紹介するのは、そんな“静寂の国立公園”を舞台に行われた前例のない大規模な動物追跡調査の成果です。

動物たちは人間の存在をどう感じ、どう行動を変えているのか?

そして私たちが思っているよりも、ずっと複雑で賢い選択をしている可能性があるのです。

研究の詳細は2025年7月30日付で学術誌『Proceedings of the Royal Society B』に掲載されています。

目次

- 人がいないと動物はどう動く? コロナ禍がもたらした「自然実験」

- 「人間慣れ」と「危険回避」、個体差と生き残り戦略の多様性

人がいないと動物はどう動く? コロナ禍がもたらした「自然実験」

研究を主導したのは、カナダ・ブリティッシュコロンビア大学(UBC)の動物学者ケイトリン・ゲイナー博士ら国際的な研究チームです。

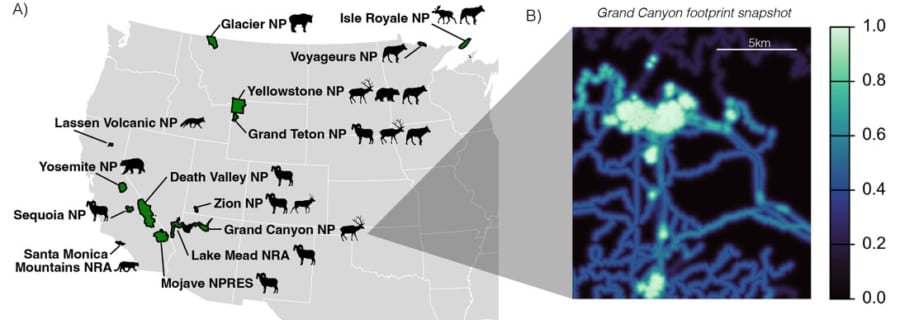

彼らはアメリカの国立公園14か所に生息する10種・229頭の哺乳類に無害なGPSを装着し、2019年(通常営業)と2020年(パンデミックによる閉鎖)の行動データを収集しました。

注目したのは「人間の存在」と「人間の痕跡(フットプリント)」の違いです。

フットプリントとは、道路や駐車場、建物、トレイル、キャンプ場など、人間が作り出したインフラを指します。

つまり、「人がいるかどうか」と「人が作った構造物があるかどうか」を分けて考えたのです。

結果として、全体的には多くの動物が人間の痕跡を避ける傾向がありました。

道路やキャンプ場の周囲には近づかない個体が多く、これは「人間はリスク」として学習していることを示しています。

しかし2020年の公園閉鎖中、つまり人間の“気配”が消えたとき、一部の動物たちは明らかに行動を変えました。

例えばヨセミテ国立公園では、普段は人間を避けていたクロクマが人のいない谷に下りてきて、豊富な自然の食料を求めて行動範囲を広げていたのです。

一方で、こうした反応を示さない動物もいました。

モハーヴェ砂漠のビッグホーン(別名:オオツノヒツジ)や、イエローストーンのオオカミは、公園が閉鎖されても人間の痕跡を避け続けていました。

つまり、人間がいなくなっても「その場所が危険だった」という記憶は、すぐには消えないというわけです。

「人間慣れ」と「危険回避」、個体差と生き残り戦略の多様性

興味深いのは、同じ種でも生息地や個体によって反応がまったく異なる点です。

たとえば、ザイオン国立公園に生息するミュールジカやエルク(ワピチ)は、人間のいるエリアを好む傾向がありました。

これは「人間がいる場所には捕食者が近寄らない」という“人間シールド効果”を活用していると考えられます。

要するに、うまく人間を利用して生き延びようとしているのです。

また、山岳地帯に暮らすシロイワヤギは、登山者の尿に含まれる塩分を求めて人の通るトレイル周辺に集まることもあります。

こうした例では、人間の存在が“資源”として認識されているともいえます。

ただし、すべての動物が人間に慣れるわけではありません。

研究では「人間との接触が多い個体ほど、公園閉鎖時に行動を大きく変える傾向がある」と報告されていますが、それは「慣れ」によるものだけではありません。

逆に「人間を脅威と認識しすぎている個体」は、閉鎖中でも警戒を解かなかったのです。

このように「人間は危険かもしれないが、うまく使えば役に立つかもしれない」という複雑なリスク・リターンの天秤を、動物たちは日々の行動の中で取っているようです。

この研究は、私たち人間が“いない”ことが、どれほど動物の世界に影響を与えているかを科学的に可視化した貴重な成果です。

そして動物たちが単に人間を怖がっているだけでなく、場所ごと、個体ごとに「学び」「判断」していることが明らかになりました。

国立公園は観光地であると同時に、動物たちの貴重な生息地です。

人と自然の共存を目指すなら、「どこを人間が使い、どこを動物に残すか」というゾーニングの工夫が、これからますます求められていくでしょう。

参考文献

Wildlife show wide range of responses to human presence in U.S. national parks

https://science.ubc.ca/news/2025-07/wildlife-show-wide-range-responses-human-presence-us-national-parks

元論文

The influence of human presence and footprint on animal space use in US national parks

https://doi.org/10.1098/rspb.2025.1013

ライター

千野 真吾: 生物学に興味のあるWebライター。普段は読書をするのが趣味で、休みの日には野鳥や動物の写真を撮っています。

編集者

ナゾロジー 編集部