イタリアのボローニャ大学(UNIBO)を中心とする研究チームによって行われた実験によると、まったく同じ内容の講義でも、それを教える教授が男性か女性かによって学生の評価が大きく変化することが明らかになりました。

具体的には、教授の性別が声ではっきり分かる状況では、男女どちらの学生も男性教授を多くの点で高く評価し、女性教授については「思いやり(ケア)」の項目だけで高い評価をつけました。

また、教授の性別が名前だけで示されると、特に男性の学生は男性教授を明瞭さや有能さなど多くの評価項目で高く評価する傾向が確認されました。

さらに衝撃的なのは「平等意識が強い人」であっても「有能さ」や「受講したいかどうか」という重要な点について男性優位の判断を下していたこと示されたのです。

このような無意識の偏見が実際の授業評価を歪めてしまっているとしたら、大学の評価制度は本当に公平と言えるでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月30日に『Philosophical Psychology』にて発表されました。

目次

- 先生への評価に潜む見えない偏見—学生評価制度を科学する

- 先生の性別が違うと同じ内容でも評価に差が出る

- 自分が公平だと思っている人も影響から逃れられない

先生への評価に潜む見えない偏見—学生評価制度を科学する

学校の授業でも、皆さんはきっと色々な先生に出会ったことがあるでしょう。

同じ科目の先生でも、教え方や話し方が全然違いますよね。

中にはとても教え方が上手で分かりやすい先生もいれば、ちょっと厳しくて近寄りがたい先生、あるいは親しみやすくて相談しやすい先生など、本当にさまざまです。

きっと皆さんの中でも、「自分が好きな先生」や「教えるのが上手だと思う先生」が頭に浮かぶのではないでしょうか。

このように、生徒や学生が先生を評価するというのは、ごく自然なことです。

大学でも、学生が授業の後にアンケートを記入して、授業の分かりやすさや先生の教え方を評価する制度があります。

これは「学生による授業評価(Student Evaluation of Teaching、SET)」と呼ばれていて、大学が先生の教え方を改善したり、先生自身の評価や昇進を考えるための大切な材料になっています。

ところが、以前から研究者たちの間では、この制度についてちょっとした疑問が囁かれていました。

それは、「学生が行う評価は、本当に公平で正しいものなのだろうか?」という疑問です。

学生も人間ですから、評価するときにはどうしても自分自身の無意識の考え方や偏見が入り込んでしまう可能性があるからです。

例えば、皆さんがある人物の書いた文章や作品を見るとき、その人の名前が「男性の名前」か「女性の名前」かによって、知らず知らずのうちに評価が変わってしまうことがあります。

実際に過去の研究では、まったく同じ内容の履歴書でも、名前を「男性名」にしたほうが、「女性名」のものより高く評価されるという結果が出ています。

つまり、性別が違うだけで「良い」「悪い」という判断の基準が微妙にズレてしまうことがあるのです。

こうした現象は「ダブルスタンダード(二重基準)」と呼ばれていて、実は社会のあちこちで見られる現象なのです。

大学教授という職業は、長い歴史の中で男性が中心的な役割を果たしてきました。

特に哲学という学問の世界は、その傾向が強い分野の一つです。

哲学は世界中で男性が圧倒的に多く、教授というと男性をイメージする人もまだまだ多いかもしれません。

実際にイタリアの大学では、哲学科の正教授のうち女性はたった約28%しかいないという調査結果もあります。

こうした男性中心の状況が、「哲学は男性に向いている」という固定観念をさらに強め、女性教授が正当に評価されにくい状況を作り出している可能性があるのです。

こうした背景を踏まえて、この研究グループはとても重要な疑問を投げかけました。

それは、「学生の授業評価にも、本当に性別による偏見(バイアス)が存在するのか?」という問いです。

もし教授の話す内容や授業が全く同じであれば、本来、評価は性別に関係なく同じになるはずですよね。

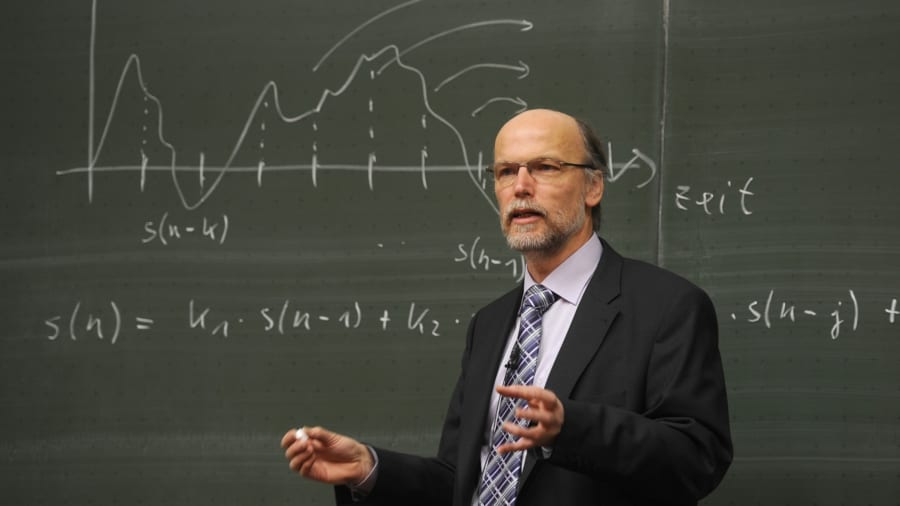

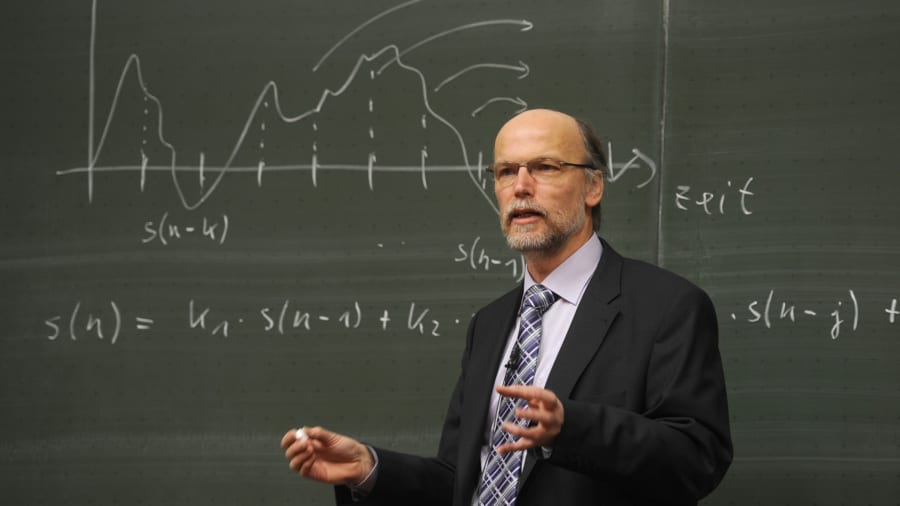

そこで研究チームは、ある実験を考えました。

具体的には、講義の内容や説明をまったく同じにした上で、教授の性別だけを変えて学生に評価をしてもらうという方法です。

こうすれば、評価に現れた差は教授の性別によるものだとはっきり分かります。

この実験の目的は、大学という教育現場にひそむ、性別による無意識の偏見を目に見える形で示すことでした。

またそれを通して、「学問の世界で女性が不当に低く評価されやすい」という問題を明らかにしようとしたのです。

先生の性別が違うと同じ内容でも評価に差が出る

研究チームは、イタリアの大学で哲学を専攻している学生約190人を対象に、二段階の実験を行いました(Study 1は95人、Study 2は92人)。

まず最初の実験(Study 1)では、「授業の評価に教授の性別は影響するのか?」という疑問を検証しました。

この疑問をはっきり確かめるためには、「性別以外の条件をすべて同じにすること」がとても大切です。

そこで研究者たちは、全く同じ内容の講義テキストを用意し、それに架空の教授名をつける方法を取りました。

ここで使った名前は、「男性教授の名前」と「女性教授の名前」の2つのタイプを準備しましたが、実際の講義内容はまったく同じです。

こうすることで、「学生がつける評価に差が生じた場合、その理由は教授の性別によるもの」とはっきり分かるわけです。

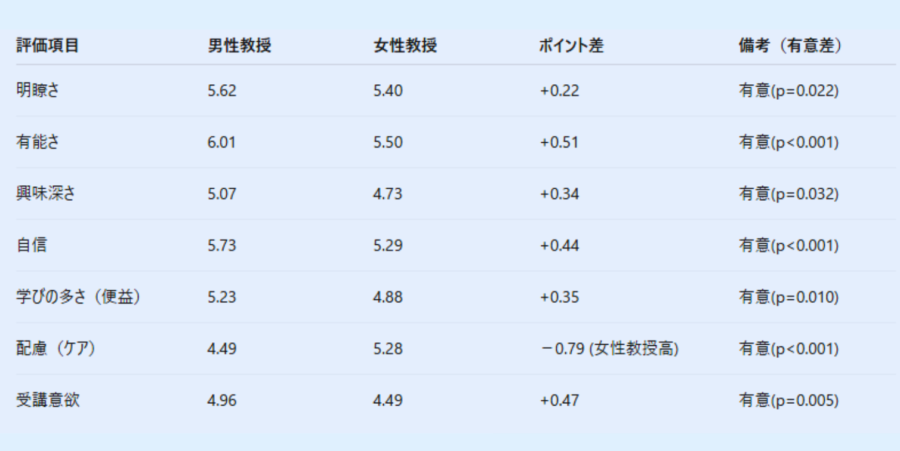

この実験で、学生たちは教授がどのくらい「分かりやすく説明しているか(明瞭さ)」「内容が興味深いか」「教授が有能だと感じるか」「自信を持って説明しているか」「内容から得られる学びは多いか(便益)」「学生への思いやりや配慮があるか」、そして「自分がその先生の授業を実際に受けたいと思うか(受講意欲)」という7つの項目について評価しました。

評価は「1(全く当てはまらない)」から「7(非常によく当てはまる)」までの7段階評価です。

その結果、教授の性別を「名前」だけで示した条件では、男性学生に明らかな性別による偏り(バイアス)が現れました。

具体的には、男性学生たちは男性教授の名前が書かれた講義を、「わかりやすい」「興味深い」「有能である」「自信がある」「学びが多い」といった多くの重要項目で高く評価しました。

一方、女性教授名が書かれた講義に対する評価は、それらの項目で明らかに低くなりました。

ただし、「学生への配慮や思いやり」の項目だけは女性教授の方が高く評価されました。

女性の学生たちは、男性学生ほど性別による大きな偏りを示さず、ほとんどの項目で性別による評価は有意な差に達していませんでした。

しかし、「この教授の授業を本当に受けたいかどうか」という、自分自身の行動に関わる評価(受講意欲)の場合には、女性学生であっても男性教授を選ぶ傾向が見られました。

これはつまり、「頭では公平に評価しようとしても、自分自身の行動や選択に関しては無意識の偏見が影響を及ぼしてしまった」可能性を示しているのです。

次の実験(Study 2)では、より現実に近い条件で検証するため、講義内容を文章ではなく、音声で学生に聞かせました。

内容自体は先ほどと全く同じですが、今度は実際に男女の声を使って録音したものを学生に聞いてもらったのです。

声はその人が男性か女性かを強く印象付ける要素ですから、この方法を使えば性別による影響がよりはっきりと現れる可能性があります。

その結果、驚くことに、音声条件では男女どちらの学生も、男性教授が話した講義の方をほとんど全ての項目で高く評価するという傾向が明確になりました。

具体的には、「明瞭さ」「興味深さ」「有能さ」「自信」「学びの多さ」「受講意欲」のすべてで男性教授の評価が高くなりました。

ただ一つの例外は、ここでもやはり「学生への配慮や思いやり」の項目で、この点においてのみ女性教授の評価が高かったのです。

これは、「男性は授業を上手く教えられる能力があり、女性は学生に対して親切である」という、私たちが無意識に抱いているステレオタイプ(固定観念)が評価結果にそのまま反映されてしまった可能性を示しています。

さらに重要なのは、この偏った評価の傾向は、学生自身が「男女は平等であるべきだ」という意識を持っていてもほぼ変わらなかったということです。

研究者たちは、参加者がどの程度「社会的な男女平等」に対して意識を持っているかもアンケートで調べましたが、たとえ平等意識が高い学生であっても、有能さや自分が受講したいかどうかという点で男性教授をより高く評価する傾向が変わらなかったのです。

つまり、自分では「性別による偏見なんて全くない」と思っていても、評価を下す場面になると無意識の偏見の影響を受けてしまうことがあるということです。

今回の2つの実験結果は、授業の評価や教授の評価が、私たち自身が気づいていないところで強く影響を受けている可能性をはっきりと示しました。

その影響とは、教授が男性か女性かという「性別の差」によるものだったのです。

自分が公平だと思っている人も影響から逃れられない

今回の研究から同じ講義内容でも教授の性別が男性か女性かによって、学生がその授業をどう感じるかに大きな差が生まれることがわかりました。

この結果はとても重要です。

なぜなら、学生が評価するときには、内容そのものだけではなく、教授の性別という「本来は関係ない要素」が密かに影響しているということをはっきり示したからです。

こうした「無意識の偏見」は、私たちが社会の中で知らず知らずに身につけてしまったものです。

そのため、男性が中心となってきた分野や職業では特に、女性が評価の場で不利になってしまう恐れがあります。

もし女性教授がいつも低く評価されてしまったら、当然その影響は教授自身の採用や昇進などにも及ぶでしょう。

その結果として、大学教授という職業が男性ばかりになってしまうという悪循環が起きてしまうのです。

今回の研究対象は、イタリアの大学で哲学を専攻する学生でしたが、こうした評価の偏りは実は哲学以外の分野でも見つかっています。

研究者たちは、実際の授業の場面では今回の実験よりももっと強く性別の影響が現れるだろうと指摘しています。

なぜなら、実際に先生と学生が対面して授業を行う場合、声や表情、話し方などから感じる性別のイメージはさらに強く伝わってしまうからです。

もしそうだとすれば、学生が先生の教え方や能力を評価する制度(学生評価、SET)は、「公平な教育の質」を測る指標としては問題があるかもしれません。

特に注目すべきなのは「自分は偏見なんて持っていない、公正に判断できる」と考えている人でも、この影響から逃れられないことです。

今回の研究は、そんな私たちの「見えない偏見」に光を当て、その克服に向けた大切な一歩となるでしょう。

元論文

The boys’ club: gender biases in students’ evaluations of their philosophy professors

https://doi.org/10.1080/09515089.2025.2551237

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部