アメリカのカリフォルニア工科大学(Caltech)やマサチューセッツ工科大学(MIT)を中心とする国際的な研究チームによって、最先端の重力波望遠鏡LIGOが、これまでで最も鮮明なブラックホール合体の「音」を観測しました。

その結果、故スティーブン・ホーキング博士が半世紀前に予言した「ブラックホールの面積定理(ブラックホール同士が合体すると、できあがるブラックホールの事象の地平面の総面積は必ず合体前よりも大きくなる)」が約99.999%(4.4σ相当)の確立で確かなことが示されました。

ブラックホールは泥団子ではありません。

光すら脱出できない、異常な天体です。

そんなブラックホールが合体した場合、その総面積が泥団子と同じように大きくなるかどうかは、物理学最大の謎でした。

さらに、合体後のブラックホールは質量とスピン(自転の速さ)だけで特徴づけられるというモデルとも整合性が確認され、ブラックホールはやはり特徴のない(毛がない)存在である可能性が示されました。

ブラックホールのような異常な天体ですら、人類が考え出した理論通りの挙動をとるという結果は、いったい何を意味するのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月10日に『Physical Review Letters』にて発表されました。

目次

- 合体の音色からブラックホールの二大予言を検証する

- 史上最も鮮明な『重力波』が明かす宇宙のルール

- 異常な天体ブラックホールが理論通りに動くのはなぜ?

合体の音色からブラックホールの二大予言を検証する

私たちの宇宙には、光さえも逃げ出せないほど重力が強い「ブラックホール」と呼ばれる天体があります。

その名の通り真っ黒で、直接見ることはできません。

しかし、その強い重力の影響は宇宙空間の『時空』そのものを歪ませ、ブラックホール同士が近づいて衝突すると、巨大な宇宙の湖に石を投げ込んだような『波』が発生します。

この波こそが「重力波」と呼ばれるもので、まさに宇宙が私たちに届ける「さざ波」です。

重力波の存在を科学者たちが本当に確かめたのは、2015年のことでした。

アインシュタイン博士の時代から100年越しで実現したこの発見は、「LIGO」というレーザー望遠鏡によるものでした。

LIGOは、4kmという途方もない長さのレーザー光線を2本交差させ、宇宙からの微かなゆがみを敏感にとらえます。

2つのブラックホールがくるくる回って合体し、「ゴゴゴ…ピョン!」とチャープ音のように高まる重力波が初めて記録されました。

この時から、「重力波天文学」というまったく新しい分野が生まれ、宇宙の裏側まで“聴く”ことができる時代が始まりました。

そして2025年。

科学者たちは再び特別な重力波信号に出会いました。

「GW250114」と名付けられたこの合体イベントは、2015年の初観測にとても似ていましたが、観測された信号は格段に鮮明でした。

信号対雑音比(SNR)は約80。

これは、2015年の約26と比べて3倍以上の明瞭さです。

「今までで一番クリアな重力波」ともいえるこのデータは、宇宙の根本的なルールを検証するための夢のような材料となりました。

科学者たちの関心は、「ブラックホールは本当に物理学者の予言通りのふるまいをするのか?」という疑問に集まりました。

まず注目されたのは、「ホーキングの面積定理」と呼ばれるルールです。

ブラックホールには「事象の地平面」という、逃げられない壁のような境界があります。

ホーキング博士は「ブラックホール同士が合体すると、この壁の面積は必ず減らず、合体前より大きくなる」と予言しました。

「本当に面積は減らないのか?」という問いは、物理学の土台を揺るがすほど重要です。

面積定理がユニークなのは、「熱力学第二法則」という“宇宙の散らかり具合は常に増える”という法則と密接につながるからです。

ホーキング博士はブラックホールにもエントロピー(乱雑さ)の概念を導入しました。

つまり、ブラックホールの表面積が絶対に減らないことは、宇宙全体の乱雑さも絶対に減らない――そんな壮大な対応関係が見えてきたのです。

この「乱雑さ」が実は“情報の保存”ともつながっています。

物理学では、どんなに激しい現象が起きても、宇宙のすべての情報は本質的に消え去ることがない、とされています。

たとえば紙を燃やしても、燃えカスや光、熱の形で“情報”はどこかに残ります。

ところが、ブラックホールは何もかも飲み込んでしまい、表面の向こう側の情報が本当に消えてしまうのでは?――そんな不安が長年議論されてきました。

ホーキング博士の面積定理は、表面積が絶対に減らない=エントロピーが減らない、という法則が宇宙で守られていることを示し、「ブラックホールの中の情報も本当は“どこか”に残っているはずだ」と私たちにヒントを与えてくれます。

こうした理論は長らく“机上の空論”として語られてきました。

観測で確かめるには十分にクリアなデータが必要だったからです。

実は2021年にも、最初の重力波データを使った検証がありましたが、その時は信頼性が約2σ(97%前後)にとどまり、確証には至りませんでした。

またブラックホールにはもう一つ、“髪の毛一本生えていない”ほどシンプルな天体だという別の理論があります。

星々は温度や成分、年齢や大きさなど実にたくさんの個性を持ちますが、ブラックホールはそうした情報をすべて失って、「質量」と「スピン(自転)」だけで語れる究極に単純な存在だ――それが「カー解(Kerr解)」という理論です。

これを科学者たちは「ブラックホールには毛がない(No hair)」と面白く表現します。

では、ブラックホールが本当にこのようにシンプルな姿だとすると、一体何が観測できるのでしょうか?

ブラックホール同士が合体して新たなブラックホールが生まれると、そのブラックホールは激しく揺れながら重力波を発します。

この合体後のブラックホールが揺れながら出す重力波の「音色」(周波数や響き方)は、ブラックホールの質量とスピンだけで完全に決まるはずです。

一方で、もし見えない毛や新しい物理法則が潜んでいれば、その音色は理論とはズレるはずです。

今回の超高精度データは「ホーキング博士の面積定理」と「ブラックホールの特徴の少なさ」を確認できるまたとないチャンスでした。

史上最も鮮明な『重力波』が明かす宇宙のルール

今回観測された重力波の信号は「GW250114」と名付けられました。

この記号は観測された年月日(2025年1月14日)を表しています。

約13億光年もの遥か遠くの宇宙で、太陽の約30倍というとてつもない質量を持つ2つのブラックホールがゆっくりと接近し、ついに合体することで生まれた強力な波でした。

ブラックホール同士の合体は大きく3つの段階に分かれています。

最初は「インスパイラル(渦巻き)」と呼ばれる段階で、2つのブラックホールはまるで宇宙のダンスを踊るように、お互いの周りをぐるぐる回りながら徐々に近づいていきます。

次に「マージャー(合体)」という段階に入り、ブラックホール同士はついに衝突して1つに融合します。

そして最後に、新しく生まれたブラックホールは「リングダウン(鳴り止み)」と呼ばれる、まるで鐘が鳴り終わった後の余韻のような振動をしながら、徐々に落ち着いた状態へと移っていきます。

この一連の出来事が「GW250114」の中に記録されていたのです。

そこで研究者たちはまず、合体前の2つのブラックホールの性質を調べました。

重力波の前半部分(インスパイラルの段階)から、それぞれのブラックホールの質量が「約30太陽質量」であることが分かりました。

次に、新しく生まれたブラックホールの性質を調べます。

2つのブラックホールが衝突した瞬間に新しいブラックホールが形成されますが、このブラックホールは生まれたばかりの鐘のように激しく振動を始めます。

この振動は「リングダウン」と呼ばれ、その重力波の『音の高さ(周波数)』や『響き方(減衰の速さ)』に、新しいブラックホールの性質が刻み込まれています。

研究チームはこのリングダウン部分の重力波を詳しく解析し、生まれたばかりのブラックホールの性質も慎重に調べました。

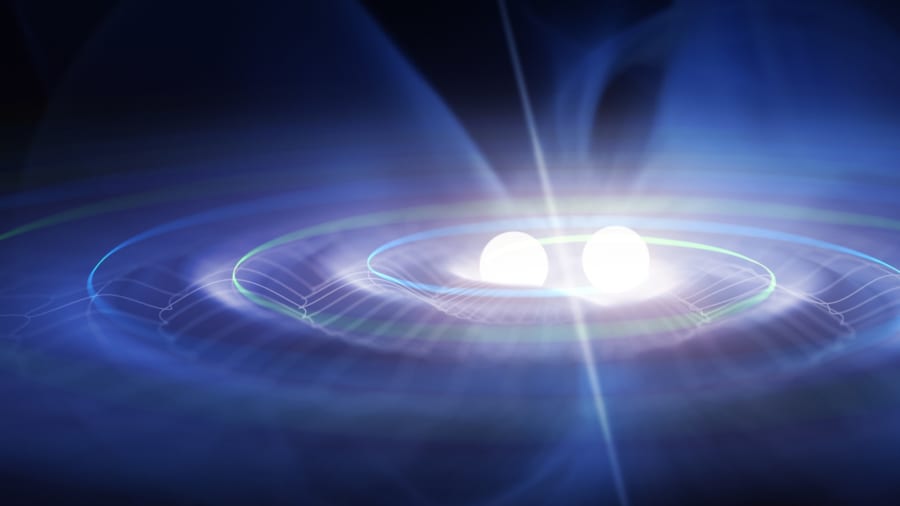

すると合体後のブラックホールは約63太陽質量(中心の推定値62.7太陽質量)という巨大な重さで、自転の速さ(スピン)は約0.68と見積もられました。

これはブラックホール同士が合体すると、結果として新しく生まれたブラックホールの面積は必ず大きくなるという「ホーキングの面積定理」が、まさにこの観測データから見て取れたことを示します。

ここで特筆すべきことは、この観測結果がどれほど確かなのかという点です。

実は科学者たちは、今回の観測が偶然ではないことを慎重に確かめるために、非常に厳しい条件で分析を行いました。

最も激しく揺れるブラックホールの衝突の瞬間をあえて除外したデータを使って分析した場合でも、合体後のブラックホールの面積は、必ず合体前の2つのブラックホールの面積を上回りました。

この差が単なる偶然である可能性は極めて低く、「統計的な確かさ(有意性)」は約4.4σという高い水準に達しました。

つまり私たち人類は、ブラックホール同士が合体した時、宇宙が課している「絶対に面積を減らしてはいけない」というルールが守られている様子を、実際に「音」としてはっきりと聞き取ったのです。

今回の発見は、ホーキング博士の面積定理という理論が正しいことを非常に力強く裏付ける結果となりました。

さらに、ブラックホールが生まれた後のリングダウンで得られた『音色』にも重要な発見がありました。

理論によれば、ブラックホールという天体は質量とスピンというたった2つの数値だけで完璧に特徴付けられ、それ以外の複雑な性質は一切存在しないとされています。

もしブラックホールに未知の奇妙な性質があれば、その振動から生まれる重力波の音色は理論の予測と大きくずれてしまうはずです。

しかし今回観測されたブラックホールのリングダウンの音色は、理論が予測していた音色とぴったり合っており、そのズレは最大でもわずか30%未満に収まりました。

これは、ブラックホールが本当に「質量とスピンだけで説明できるシンプルな天体」であるという理論予測を、今回の観測が強く裏付けていることを示しています。

今回の観測が明らかにしたことは非常に重要で、これまでの観測でははっきりと確認できなかったブラックホールに関する基本的な予言を明確に検証することができました。

これほど鮮明なデータを得たことで、ブラックホールが宇宙の中でも特にシンプルで、数学的に予言された通りの姿であることがはっきり示されたのです。

異常な天体ブラックホールが理論通りに動くのはなぜ?

今回の重力波観測は、私たちが宇宙の不思議な性質をどこまで理解しているかを試す重要な実験でもありました。

人類はこれまで数多くの理論を通じて宇宙の謎を解き明かそうとしてきましたが、それらが本当に正しいかを確かめるには、実際の観測データが欠かせません。

特にブラックホールは、その奇妙で強力な性質ゆえに、理論通りの姿をしているのか、それとも予想外の姿を見せるのかを知る上で、最も注目されてきた天体の一つです。

今回の研究でまず確認されたのが、「ホーキング博士の面積定理」という大切な理論です。

ブラックホールの表面積が合体によって増える(減らない)ということは、ブラックホールが持つエントロピーや情報も合体により増えていることを意味します。

つまり、ブラックホールも私たちがよく知る星や物質と同じように「熱的な性質」を持ち、宇宙全体の乱雑さが増える方向に進んでいる可能性を示したのです。

ブラックホールのような異常な天体がエントロピーや情報についての基本法則に従っているとしたら、その意義は非常に大きいでしょう。

なぜブラックホールも理論に従うのか?

ブラックホールは、重力があまりにも強く、光すら逃げられないという異常な天体です。そんな奇妙な存在であるブラックホールのふるまいが、なぜ人類が机の上で導き出した理論通りになるのでしょうか?これが意味するのは、「宇宙のルール」は単なる偶然の寄せ集めではなく、深い普遍性がある――という事実です。この普遍性のお陰で、人類が地球上で考えた方程式や法則は、地球上の現象だけでなく、銀河の果てのブラックホールにも“ちゃんと”通用しました。もちろん、理論には限界があります。宇宙の本当の姿をどこまで正確に記述できるのか、まだ私たちは完全にはわかっていません。しかし、ブラックホールのような極限の天体でも理論と一致することは、私たちが宇宙のルールを正しく読み取っている証明でもあるのです。

また今回の研究では、もう一つの大きな疑問にも答えが出ました。

1963年に数学者ロイ・カーが導き出した「カー解(Kerr解)」という理論によると、ブラックホールという天体は「質量(重さ)」と「スピン(自転の速さ)」という、たった2つの性質だけで完全に特徴付けられるとされています。

これは驚くべきことです。

もし仮にブラックホールが実際には理論よりも複雑な特徴を持っているなら、ブラックホールが合体した後に発する重力波の「音色」は理論の予測と合わなくなるでしょう。

しかし、今回の観測結果を詳細に調べたところ、理論が予測した音色と実際の観測データは驚くほどよく一致しており、ズレは最大でもわずか30%未満でした。

これは、ブラックホールが予想通り非常にシンプルな構造を持つ天体であるということを強力に裏付けています。

ブラックホールが発する重力波を「音色」として聞き取れるようになったおかげで、私たち人間はこれまで理論でしか語れなかった宇宙のルールを、観測を通じて直接確認できるようになったのです。

これは非常に大きな進歩です。

さらに未来に目を向けると、今後さらに高感度な重力波望遠鏡が登場し、これまで以上に鮮明で詳細な宇宙の音色が聞き取れるようになるでしょう。

もしそこで現在の理論では予測していない未知の「音色」が見つかれば、それは私たちが宇宙に関する理解を再び大きく書き換える、新たな物理法則発見の始まりになるかもしれません。

科学とは、「予言」し「観測」でそれを確かめていく営みです。

今回の発見はまさにその理想的な例であり、私たち人類が宇宙の謎に近づくことができる可能性を改めて証明したのです。

元論文

GW250114: Testing Hawking’s Area Law and the Kerr Nature of Black Holes

https://doi.org/10.1103/kw5g-d732

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部