ヒトの出産においては「双子」は珍しい現象であり、双子が産まれる確率は約1〜3%とされています。

しかし大昔の祖先では、逆に双子の方が普通で、1人っ子の方が珍しかったのかもしれません。

米イェール大学(YU)の最新研究によると、約6000万年前にいた霊長類の祖先は標準的に双子を産んでいた可能性が高いことが示されました。

今日、ヒトを含むほぼすべての霊長類は1回につき1頭しか産みませんが、当初は2頭ずつ産むのがスタンダードだったと見られます。

研究の詳細は2024年7月19日付で学術誌『Humans』に掲載されました。

目次

- 霊長類の祖先は「双子出産」がスタンダードだった⁈

- 「1人っ子」と「2人以上」のメリットは環境によって変わる?

霊長類の祖先は「双子出産」がスタンダードだった⁈

研究チームはここ数年、霊長類の産子数(1回の出産で産まれる子の数)がどのように進化してきたのかを調査してきました。

今日、ヒトを含む霊長類は基本的に1回の出産で1匹の子を産むことがスタンダードとなっています。

その一方で、同じ哺乳類でもイヌやネコは1回に複数匹の子供を産むことが普通です。

このように1回の出産で1匹の子を産むグループを「単胎動物」、1回の出産で複数匹の子を産むグループを「多胎動物」と呼びます。

哺乳類全体を見渡すと、単胎動物よりも多胎動物の方が一般的であることがわかります。

では、ヒトを含む霊長類のグループはその始まりからずっと「1回の出産につき1頭」を主流にしてきたのでしょうか?

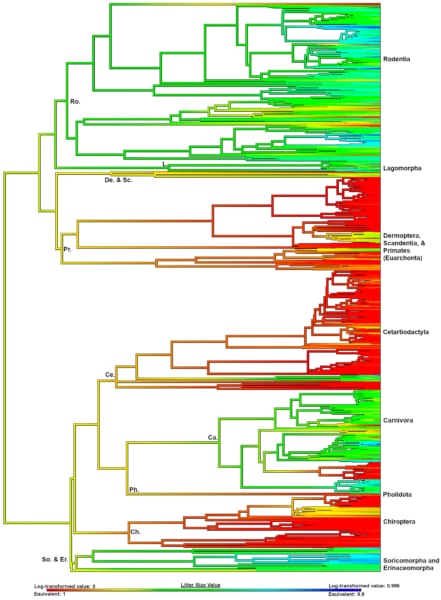

そこでチームは今回、霊長類の産子数の進化史を再構築するために、哺乳類全体の系統樹において、できるだけ多くの種の既知の産子数をマッピング(霊長類155種および他の哺乳類791種を網羅)。

それぞれの種の出生時と成体時の平均体サイズ、妊娠期間などのデータにも注目しながら、数学的アルゴリズムを用いて、哺乳類の各グループに見られる産子数の特徴を比較分析し、そこから産子数がどのように変遷してきたかを推定しました。

その結果、多くの哺乳類においては1回で出産する子の数が系統的に保存されており、近縁種の間でもよく似ていることが示されています。

例えば、イヌ科やネコ科のグループは祖先の系統においても変わらず、1回に複数匹を出産する多胎動物であることがわかりました。

ところがヒトを含む霊長類のグループにおいては異なる傾向が見つかっています。

霊長類の現生種を見ると、ヒトや、その他のチンパンジー、ゴリラ、オランウータンなどの類人猿は基本的に1回に1頭の子供を産んでいます。

他方で、キツネザルやロリス、ガラゴ、南アメリカのマーモセットやタマリンといった小型の霊長類には、ほとんど決まって双子を出産する種がいました。

では、最初期の霊長類においては「1回に1頭を出産」と「1回に2頭を出産」のどちらが主流だったのでしょうか?

それを系統樹から分析してみると、約6000万年前にいた霊長類の祖先は1回につき平均1.6〜1.7頭を出産している可能性が高いと判明。

つまり、このことから霊長類の出産は当初「1人っ子」よりも「双子」の方ががスタンダードであったことが示唆されたのです。

最初の霊長類が誕生したのは、恐竜がいなくなった直後に当たる約6500万年前とされています。

ですから霊長類のグループはその始まりから「双子出産」が基本であり、むしろ1回に1頭しか産まない方が珍しかったと考えられるのです。

では逆に、霊長類の中で「1回の出産につき1頭」の特徴が進化したのはいつ頃のことだったのか?

それを今回の系統樹から推定すると、約5000万年前には一部の霊長類の中で、単胎での出産が主流になっていることが示されました。

多胎から単胎に切り替えることで、母体の中での子供の脳の成長がよりよく促され、脳が大きくなる「大脳化(encephalization)」が起こりました。

おそらく、単胎へと切り替えた一部の霊長類たちは知能を高める方向へと突き進み、その系統からヒトを含む類人猿が誕生したと考えられます。

「1人っ子」と「2人以上」のメリットは環境によって変わる?

一部の霊長類が多胎から単胎に切り替えたのは、その方が種の生存にとって有利だったからでしょう。

ただし1回の出産で1頭を産むか、2頭以上を産むかは、その種が日常的に身を置いている環境によってメリットが異なります。

例えば、1回に複数匹の子を出産する場合、天敵からのリスク分散に優位に働きます。

子供の数が多いほど、一部の子供が天敵に捕食されても、他の子供が生き延びる可能性が高く、種の存続につながるからです。

また気候変動に直面しても、子供たちのうちの何匹かがうまく適応してくれれば、種の絶滅を免れる確率も高まります。

このように捕食圧が高く、環境が不安定な地域に身を置いている種にとっては、複数匹の同時出産が有効に働く可能性があります。

周辺には天敵だらけで、環境も厳しい場合、1匹の子供を集中して育てるよりも、たくさんの子供を産んでリスク分散した方が種の繁栄につながると考えられるのです。

一方1回に1頭の子を産む場合、子供を子宮内で十分成熟させてから産むことができ、脳も大きくできるので、出産後の生存率が高まります。

また食物の確保もしやすく、さまざまなリソースを1人の子供に集中して投資できます。

そのため子供を1度に何人生むのかという選択は、その種にとっての天敵の脅威や周囲の環境によって変わってくるのです。

ヒトや類人猿たちは仲間とのコミュニケーションを基礎にした高度な群れ社会を築き、その中で役割分担をしながら、安定した生活を維持することができるようになりました

天敵の脅威は群れ全体で警戒することで回避し、餌資源についても群れで分け合ったり、餌資源の豊富な場所を共有することで、食糧難を免られるようになりました。

特に人間は家畜や栽培、住居の確保を行うことで、天敵や食糧難をほとんど遠ざけることに成功した珍しい種です。

このような環境が担保されているからこそ、ヒトを代表とする一部の霊長類は1人の子供をしっかり育てる方式が主流になったのだと考えられ、双子を標準で生んで子供の生存率を高めるという性質を失ったのだと考えられるのです。

参考文献

Twins were the norm for our ancient primate ancestors − one baby at a time had evolutionary advantages

https://theconversation.com/twins-were-the-norm-for-our-ancient-primate-ancestors-one-baby-at-a-time-had-evolutionary-advantages-237420

元論文

The Evolution of Primate Litter Size

https://doi.org/10.3390/humans4030014

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。 他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。 趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

ナゾロジー 編集部