寄生虫の一種である「トキソプラズマ(学名:Toxoplasma gondii)」は、感染した宿主の性格や見た目を変化させることで知られます。

この寄生虫については、感染した人を起業家にするとか、外見が魅力的になり性的にモテやすくなるという研究報告まであります。

そして、米モンタナ大学(University of Montana)とイエローストーン資源センター(YCR)が2022年に発表した研究では、トキソプラズマが動物に及ぼす興味深い作用が報告されています。

それによると米中西部ワイオミング州にあるイエローストーン国立公園のオオカミを26年にわたり調査した結果、トキソプラズマに感染したオオカミは、群れのリーダーになる確率が顕著に高くなっていたというのです。

これはトキソプラズマへの感染で、オオカミの行動が大胆になっていることを示しています。

研究の詳細は、2022年11月24日付で科学雑誌『Communications Biology』に掲載されました。

目次

- 感染個体はリーダーになる確率が46倍以上に!

- 感染源は敵対している「ピューマ」にあった⁈

感染個体はリーダーになる確率が46倍以上に!

トキソプラズマは、単細胞の寄生原虫の一種で、ネコ科の動物を最終的な宿主とします。

その間の中間宿主として、ヒトやブタ、ネズミ、ニワトリなど、200種以上の恒温動物に感染できます。

トキソプラズマに感染しても、たいていの場合は免疫系によって抑え込まれるため、目に見えて体調が悪化するような症状はほぼ見られません。

しかし、宿主の行動が大胆になったり攻撃的になるケースがよく指摘されています。

先行研究では、感染したラットやハイエナで、テストステロン(男性ホルモン)の分泌量が増加し、大胆な行動が増えたことが確認されています。

人間への感染にかんする研究では、感染した人を魅力的でモテやすくする、起業志向を強めるなど、外見や意識の変化が報告されています。

そこで研究チームは、トキソプラズマの感染が野生オオカミにどんな影響を与えるかを理解すべく、長期調査を続けてきました。

1995年から2020年にかけて、イエローストーン国立公園に生息するオオカミ200頭以上を対象に、各コロニー(群れ)の移動空間や行動を記録。

同時に血液サンプルを採取して、トキソプラズマへの感染の有無を調べました。

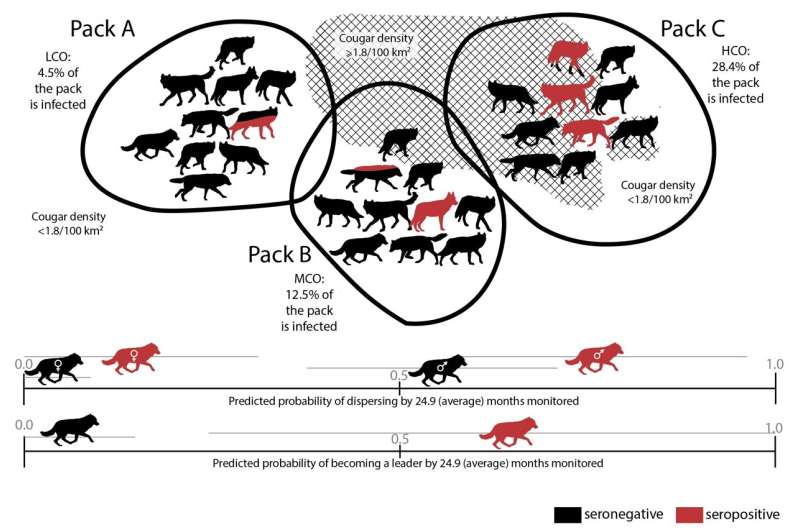

その結果、トキソプラズマに感染した若いオオカミは、非感染個体に比べて、より早く群れを離れることが分かったのです。

たとえば、普通のオスはだいたい生後21カ月ほどで群れを離れますが、トキソプラズマに感染したオスは生後6カ月で群れを去る確率が50%に達していたのです。

また、感染したメスでは通常48カ月のところ、30カ月で群れを去る可能性が高くなっていました。

こちらは公園内で撮影されたオオカミの映像。

オオカミは性的に成熟すると、仲間との競争や餌の奪い合いを避けるため、群れを離れて新たなコロニーを形成します。

独立のタイミングが早くなっているとは、つまり、感染によってオオカミの行動が大胆になっていることを意味しているでしょう。

それを支持するように、感染したオスは、感染していないオスに比べて、群れのリーダーになる確率が46倍以上も高くなっていたのです。

これは行動の大胆さがリーダーとしての適性につながった可能性を示唆します。

周囲のオオカミも「頼りがいがあるから、アイツについて行こう」と考えたはずです。

しかし、その”頼りがい”はトキソプラズマによって作られたものかもしれないのです。

それでは、トキソプラズマへの感染源はどこにあったのでしょうか?

感染源は敵対している「ピューマ」にあった⁈

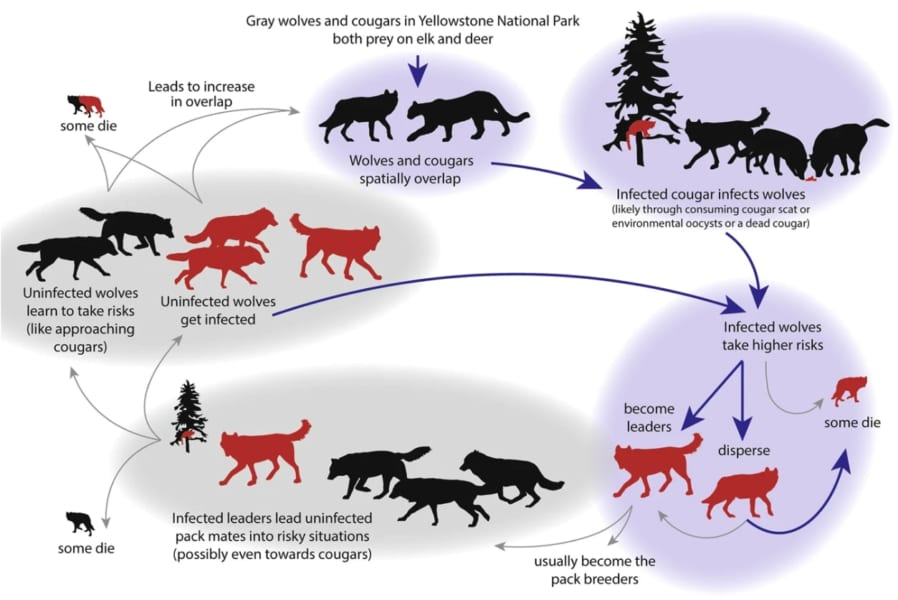

データ分析の結果、オオカミの感染率は、公園内に生息するピューマと接触する機会の多い個体で最も高いことが判明しました。

ピューマはネコ科の動物であり、終宿主としてトキソプラズマを保有していることが分かっています。

そして、ピューマと生息エリアが重なっているオオカミの群れほど、トキソプラズマへの感染率が高かったのです。

こちらはオオカミの3つの群れとその感染率(赤)を図示したもので、ピューマの縄張り(網線)と重なっているオオカミで感染率が最も高くなっています。

チームによると、オオカミとピューマは北米で同時に進化した肉食種であり、基本的に同じ獲物を捕食対象としているため、縄張りが重ならないようお互いを積極的に回避しているという。

ところが、オオカミがトキソプラズマに感染し、行動が大胆になることで、ピューマの縄張りに入ることを恐れなくなった個体が増えると指摘します。

そうなると、ピューマの縄張りに入る→トキソプラズマに感染する→新たな群れで感染が拡大という悪循環を延々と繰り返す可能性があるのです。

研究者は、トキソプラズマに感染しても健康なオオカミに悪影響はないが、子どもや免疫不全の個体が感染すると致命的になるリスクが高まると説明。

さらに、ピューマとの縄張り争いで死傷者が増えることも考えられます。

加えて、リーダー格のオスが増えてしまうと、必ずやトップの座をかけた血みどろの抗争が勃発するでしょう。

オオカミの主な死因としては、人為的なもの(密猟や車との衝突事故)に加え、種内闘争と大型動物との争いの際に負った傷が知られています。

現時点で、イエローストーン国立公園のオオカミの数が目に見えて減っているという報告はありませんが、今後、トキソプラズマの感染拡大がオオカミを種の存続の危機に追いやるかもしれません。

参考文献

Wolves infected with a common parasite may be much more likely to become pack leaders

https://phys.org/news/2022-11-wolves-infected-common-parasite-leaders.html

Parasites May Create Wolf Pack Leaders in Yellowstone

https://discovermagazine.com/planet-earth/parasites-may-create-wolf-pack-leaders-in-yellowstone

元論文

Parasitic infection increases risk-taking in a social, intermediate host carnivore

https://www.nature.com/articles/s42003-022-04122-0

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。 他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。 趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

ナゾロジー 編集部