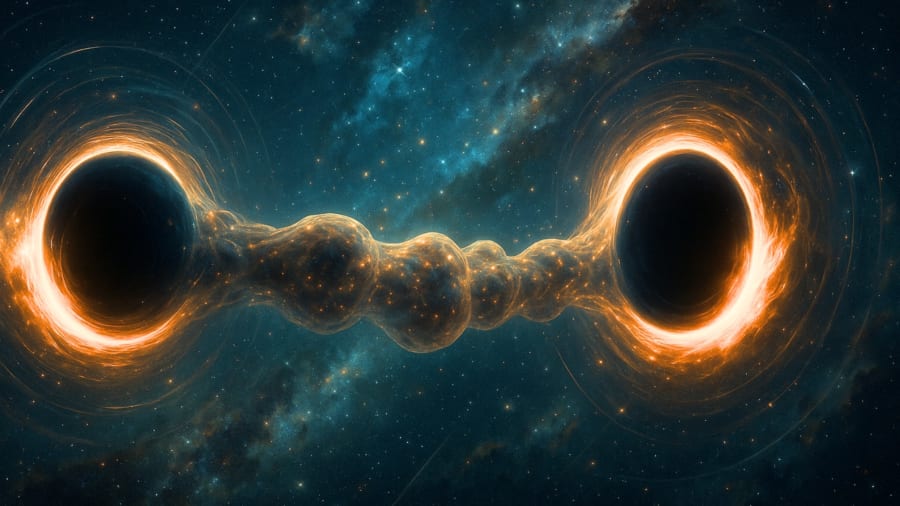

アメリカのブランダイス大学(Brandeis Univ.)で行われた研究によって、量子もつれ状態にある2つのブラックホールの間には、目に見えない時空トンネル(ワームホール)が生じうることが理論的に示されました。

しかもこのワームホール、よくSFに登場するような滑らかなトンネルではなく、イモムシのようにデコボコした奇妙な構造をしています。

面白いことに、このデコボコトンネルは、量子的な“乱れ”が増えるほどワームホールが長く伸びるという対応関係が導出されました。

つまり、量子の世界の複雑さと、時空の形(幾何学的な長さ)が対応づけられると示唆され、ミクロな量子世界の乱れが、宇宙の構造に反映されうる可能性を示します。

研究内容の詳細は2025年10月15日に『Physical Review Letters』にて発表されました。

目次

- 量子もつれとワームホールの本質は同じもの?

- ブラックホール間は『イモムシ型ワームホール』で結ばれている

- ファイアウォール問題に『イモムシ型ワームホール』で挑む

量子もつれとワームホールの本質は同じもの?

ブラックホールと聞くと、「全てを飲み込む真っ黒な穴」というイメージを思い浮かべる人も多いと思います。

実際、ブラックホールは極端に強い重力で、近づいた光さえも外へ出られない、宇宙の究極の落とし穴です。

ところが、このブラックホール同士が、「目に見えないトンネル」で繋がっている可能性が最近の物理学で真剣に検討されているのです。

もちろん、目に見えないトンネルと聞くと、SFのような話だと思われるかもしれません。

しかし現代物理学では、こうしたトンネルは「ワームホール」と呼ばれ、アインシュタインが提唱した「一般相対性理論」によって実際に存在する可能性が示されています。

ワームホールは、宇宙空間におけるショートカット通路のようなもので、遠く離れた場所を時空の「穴」で結ぶと考えられています。

一方、量子の世界にも似たような「不思議なつながり」があります。

それは「量子もつれ」と呼ばれる現象で、2つの粒子が一度絡み合うと、どれほど離れても、お互いがまるで同じ運命を背負った双子のように振る舞う性質を持つのです。

2013年、物理学者フアン・マルダセナとレナード・サスキンドが、「量子もつれ」と「ワームホール」が、実は同じ現象の別の見方にすぎないのではないか、という驚くべき説(ER=EPR仮説)を提唱しました。

その根底にあるのが「量子もつれ状態のブラックホール」と「ワームホールが結ぶブラックホール」の数学の構造がそっくりで、同じ型の関係を持っていた、という事実でした。

そのため彼らは、もしかすると量子もつれ現象というのは、実際に目に見えない時空のトンネル(ワームホール)で粒子同士が繋がっている状況を、別の角度から見ているにすぎないのではないかと考えたのです。

つまり「量子もつれ」があるところには必ず「ワームホール」が存在するかもしれない、という大胆な発想です。

実際、この仮説を裏付ける象徴的な例として、2つのブラックホールの状態や温度などの条件を同一に保ち、両者の量子的な関係を理想的に揃えた場合、ブラックホール同士が短くて滑らかなワームホールで結ばれることが理論的に示されています。

それならば、「一般的に存在するブラックホール」では、一体どうなってしまうのでしょう?

私たちがいるこの現実の宇宙にあるブラックホールは、おそらく完璧ではありません。

むしろ、不規則で乱雑な量子もつれを持ったブラックホールが普通でしょう。

研究者たちはそこで視点を変えました。

もし、宇宙のほとんどを占める「不完全で乱雑な状態」にこそ、本当の物理の姿があるとしたらどうだろう――と。

つまり、「量子の乱れそのもの」が、ブラックホールをつなぐ時空の構造を生み出しているのではないか、と考えたのです。

整然とした秩序ではなく、むしろランダムでカオス的な性質が、宇宙の骨格を支えているかもしれない。

もしそれが本当なら、私たちの宇宙そのものが「量子の乱れによって織られた巨大なネットワーク」だということになります。

ブラックホール間は『イモムシ型ワームホール』で結ばれている

普通のブラックホールでもワームホールができるのか?

これまでブラックホール同士が量子もつれで繋がる可能性について話してきましたが、実際に確かめるためには、まず科学者たちが理論的な「実験」を行う必要があります。

とはいえ、ブラックホールを宇宙から持ってきて実験室に並べることは当然できません。

そこで研究チームは、ブラックホールを「数学的な模型」として理論的に再構成しました。

ブラックホールは強力な重力で周囲の物質や光を飲み込みますが、これを数学的に表現すると、とても複雑な「量子システム」となります。

特に、ブラックホール同士が量子もつれの関係を持つ場合、その内部は「完全に整った状態」よりも、むしろ「無秩序で乱雑な状態」になりやすいことが予想されます。

そこで研究者は、この複雑さをうまく再現する方法として「ランダム量子回路」という考え方を使いました。

普通のコンピューターが0と1を順番に処理して計算するのに対し、量子コンピューターは0と1が同時に重なり合ったり(重ね合わせ)、2つ以上の量子が互いに瞬時に連動したり(量子もつれ)という特殊な性質を利用して、非常に複雑な計算を行います。

この量子回路に、さらに「ランダム」という要素を加えます。これは具体的には、量子ビットをランダム(無作為)に揺さぶったり、ランダムに量子ビット同士をもつれさせたりするという方法です。

まるで、袋にたくさんのボールを入れて、激しく揺さぶって混ぜているような状態だと思ってください。

そうすると、中身はとても複雑で、何が起きているのか見ただけでは簡単には分からなくなります。

実は、ブラックホールの内部もこれと似たような状態になっているのではないかと考えられています。

ブラックホールの内部では、情報が極端に複雑に絡み合い、激しく混ざり合っていると想像されます。

つまり「ランダム量子回路」は、ブラックホール内部の複雑さや乱雑さを人工的に作り出し、ブラックホール内部で実際に起きているであろう「量子的な現象」をコンピューター上で再現するのに打ってつけの模型というわけです。

しかし、ただランダムに揺さぶり続けるとブラックホールの状態が平衡を保てなくなるおそれがあります。

そこで重要なのが、「漸進冷却」という方法でした。

これは揺さぶりを加えた後に、ブラックホールを少しずつ安定させる作業を繰り返すことで、完全に崩壊しない程度のバランスを保つ工夫です。

このように、ランダムな揺さぶりを与えつつも、少しずつ安定状態を保つことで、ランダム量子回路は乱雑で複雑な量子もつれ状態に徐々に落ち着いていきました。

研究チームは、この方法で作り出した複雑な量子もつれ状態が実際にどのような特徴を持つのかを理論的に解析しました。

その結果、実際にブラックホール同士が自然に作ると考えられている複雑で乱雑な「量子もつれ状態」を理論的に作り出すことに成功したのです。

そして、その「乱雑な量子もつれ状態」の中身をさらに細かく分析してみると、驚くべきことに2つのブラックホールを結ぶ「時空トンネル(ワームホール)」を示す存在が方程式から浮かび上がってきたのです。

しかし、それは映画や小説に出てくるような、きれいで整った通路ではありませんでした。

実際の姿は、でこぼこで不均一なかたまりをたくさん含んだ、まるで「イモムシのような」複雑な形状だったのです。

研究チームはこの特徴的なワームホールを、「ERキャタピラー(アインシュタイン・ローゼン芋虫)」と名付けました。

なぜこのような複雑な構造になったのでしょうか?

研究者によると、このワームホールが複雑になるのは、まさに量子状態が「乱雑で無秩序」であるためです。

理論的な解析によって、ブラックホール内部の物質が不均一に分布し、その結果、トンネルは「滑らか」ではなく「節くれ立った」形になってしまうことが分かりました。

しかし驚くことに、このデコボコした構造こそが、ワームホールの形成において重要な役割を果たしていました。

物質が均一ではなく不規則に詰まっていることで、トンネル全体が不均一な物質に支えられた構造となり、存在し続けることができたのです。

さらに研究者は、こうした不均一性を意図的に加えることで、ワームホールが従来の理論で想定されていたよりも長くなることを確認しました。

また興味深いことに、研究者たちは、このワームホールの「長さ」が、量子状態の「乱雑さ(ランダムさ)」とぴったり対応していることも突き止めました。

つまり、量子の乱雑さが大きくなるほど、ワームホールはどんどん長くなるという定量的な関係が見つかったのです。

この発見は、量子もつれ状態の複雑さ(乱雑さ)と、時空の構造(幾何学的長さ)が直接つながっている可能性を示しています。

難しい言葉で言えば「複雑さ=幾何学」という関係ですが、シンプルに表現すると、「量子の世界の乱雑さが、そのままワームホールを作っている」という驚くべき結果です。

つまり、「量子の乱雑さ」があるからこそ、ワームホールが安定するという、これまでとは逆の発想が示されたのです。

では、この意外な発見は、私たちの宇宙の姿についてどのようなことを語っているのでしょうか?

ファイアウォール問題に『イモムシ型ワームホール』で挑む

今回の研究によって明らかになった最も大きなポイントは、「完璧に整った状態」だけではなく、「乱雑でごちゃごちゃした量子状態」でもブラックホール同士を繋ぐワームホールが理論上生じうる可能性が示されたことです。

言い換えれば、宇宙の中に存在する典型的なブラックホールたちは、「不完全で混沌とした量子状態」の中でも、つながりを持ちうるのかもしれません。

これは従来の常識を大きく覆す、画期的な視点です。

これまでの物理学では、「秩序が安定性をもたらす」と一般に考えられており、ブラックホール内部のワームホールも秩序が維持に重用だとされてきました。

ところが今回の研究が示唆したのは、むしろ「乱雑さこそがワームホールの安定性を支える基盤となりうる」という逆の結果を示しました。

この研究の意義は計り知れません。

まず、宇宙の成り立ちを理解する上で、「量子もつれ」が重要な役割を果たす可能性がより具体的に描かれました。

「量子もつれ」と聞くと不思議なだけの現象に感じられるかもしれませんが、今回の発見は、これが宇宙の形を作り上げる重要な“接着剤”のような働きをしている可能性を示しています。

さらに、この研究はに吸い込まれた情報は、完全になくなってしまうのか、それともどこかに残っているのかという長年の議論にも影響を与えます。

その議論の一つに、「ファイアウォール仮説」という考え方があります。この仮説では、ブラックホールの入口のあたりに「炎の壁」のようなものがあって、そこを通過すると情報は完全に破壊され、二度と取り戻せなくなると考えられています。つまり、ブラックホールに落ち込んだものはすべて燃えて消えてしまうという考え方です。

ところが今回の研究で提案された複雑なワームホール(まるでイモムシのようにデコボコしたトンネル)が、この問題に対して新しい可能性を示したのです。

つまり、ブラックホールの内部が「炎の壁で情報を破壊する」のではなく、「量子の絡み合いが作ったデコボコのトンネルを通して、情報が安全に残される」可能性があることが今回の研究によって示唆されたのです。

ブラックホール内部は単なる「破壊の場所」ではなく、宇宙の情報を保存する「隠された保管庫」であり、ブラックホールの先にある「空間の連続性」を維持する仕組みとして働く可能性があるのです。

もしこうした考えが正しければ「量子の乱れが情報の消失と空間の連続性を保ち、宇宙を支えている」ことになります。

元論文

Semiclassical Wormholes toward Typical Entangled States

https://doi.org/10.1103/btw6-44ry

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部