私たちヒトが他の動物と決定的に違う特徴、それは「直立二足歩行」、つまり二本足でまっすぐ立って歩くことです。

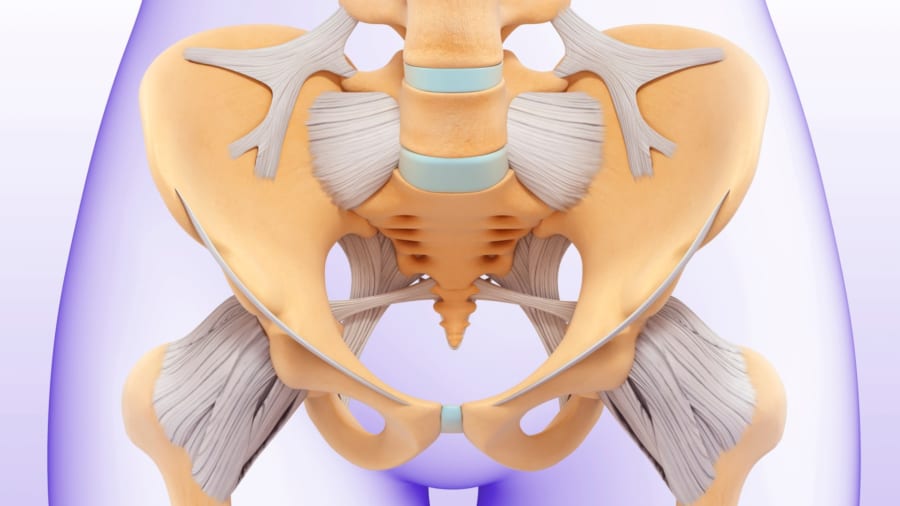

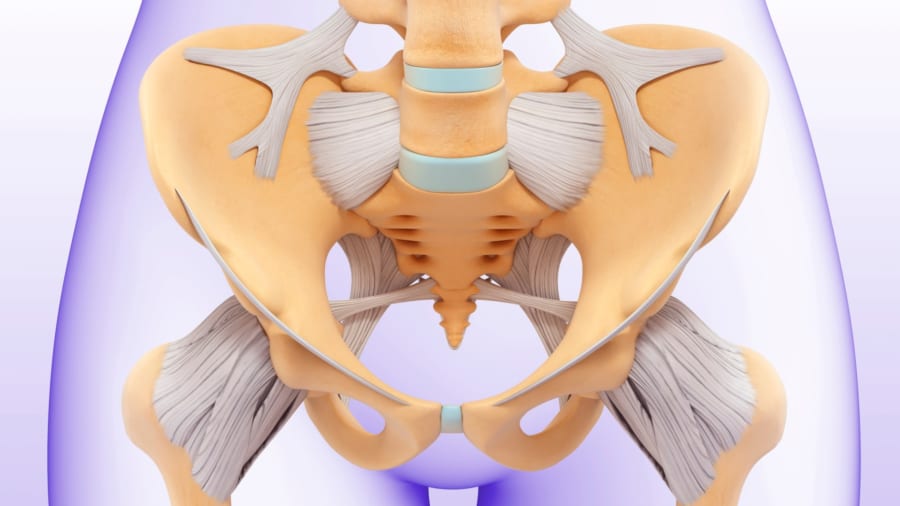

この奇妙で特別な能力を可能にした鍵が、私たちの「骨盤」に隠されていることをご存じでしょうか?

実は人間の骨盤は、他の霊長類と比べて独特な「お椀型」をしていますが、なぜそんな特別な形を獲得できたのか、その詳しい仕組みは長い間謎のままでした。

しかしアメリカのハーバード大学(Harvard)などで行われた最新の研究により、その独特さは形そのものよりも作り方に秘密があることがわかりました。

さらに研究では、その独特な骨盤形成に関与している、いくつかの遺伝子の存在が示されており、ヒトの胎児が骨盤を他の霊長類とはかなり異なる2段階のメカニズムで作っていることが示されています。

では、いったいどうやって人類はこのような不思議な進化を遂げたのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月27日に『Nature』にて発表されました。

目次

- なぜヒトだけが立ち上がったのか?──骨盤が語る進化の謎

- 二足歩行を可能にした骨盤を変える遺伝子を特定

- 遺伝子スイッチが起こした大革命──私たちの骨盤進化

なぜヒトだけが立ち上がったのか?──骨盤が語る進化の謎

私たちは毎日当たり前のように二足歩行していますが、よく考えるとこれはとても奇妙なことではないでしょうか?

多くの動物は基本的に四本足で歩きます。

カンガルーや鳥のように二本の足で移動する動物もいますが、これはジャンプや飛ぶためであり、私たち人間のようにいつも背筋をまっすぐ伸ばし、安定して二足で歩く哺乳類はとても珍しい存在なのです。

実は私たちの近縁であるチンパンジーやゴリラなどの類人猿も、普段は四つ足で歩きます。

彼らの骨盤の形は私たちとはかなり異なります。

骨盤の上部にある「腸骨」という骨が、細長く板のような形をしていて、体の横ではなく背中側に伸びています。

この縦長で平たい形は、太い木の幹を抱きかかえたり、枝をつかんだりする筋肉を付けるために便利な構造なのです。

一方で、私たち人間の腸骨は横方向に大きく広がり、ちょうど両手でつくった「お椀」のような形をしています。

この独特な形は、私たちが歩いたり走ったりするときに、片足からもう一方の足へと体の重心を滑らかに移動させるためのバランスをうまく取るのに役立っています。

人間が二足で歩くためには、この横に広がった骨盤が必要不可欠なのです。

このように人類と他の類人猿との骨盤の形の違いは古くから知られていましたが、実は骨盤がなぜこのように違う形になったのか、その具体的な「作り方(発生メカニズム)」はこれまでわかっていませんでした。

その理由の一つは、骨盤の形が出来上がるのは私たちが母親のお腹の中で育っている胎児の段階であり、その内部の変化を詳しく調べるのが非常に難しいからです。

また、人類の骨盤の進化を考えるとき、過去に生きていた祖先の骨盤の形は化石で見ることができますが、化石には基本的に硬くなった骨しか残りません。

つまり、化石だけを見ても骨が胎児のときにどのように育ち、どのように現在の形になったのかはわからないのです。

人間の胎児を詳細に調べることも難しく、こうした理由で「人類はなぜ直立二足歩行ができる骨盤を手に入れたのか?」という大きな謎が長い間、解き明かされないままになっていました。

そこで研究チームは、この難問を解決するため、ヒトを含む様々な霊長類の胎児の標本を世界中の博物館から慎重に集めました。

現代の人間だけでなく、チンパンジーやテナガザル、さらにネズミザルなども含め、全部で20種類近く、128点もの標本を用意しました。

そして、最新技術であるマイクロCTスキャンや、顕微鏡による骨盤の断面の観察を通して、胎児が育つ段階ごとの骨盤の作られ方を詳しく比較したのです。

このように、胚(母親の体内で成長する初期の胎児のこと)をじっくり観察していくことで、これまで知られていなかった骨盤の形が変化する「秘密」を見つけ出せる可能性があります。

もしこれが成功すれば、人類進化の中でも最も大きな謎の一つ、「私たちはどのようにして直立二足歩行を手に入れたのか?」という問いに新たな光が当たるかもしれません。

この謎が解明されれば、私たち人間という生き物の特別さを理解することに一歩近づくことができるのです。

二足歩行を可能にした骨盤を変える遺伝子を特定

なぜ私たちヒトは、まっすぐ立って歩いたり走ったりできる特別な骨盤を手に入れられたのでしょうか?

実は、この謎を解く鍵は、私たちがまだ生まれる前、母親のお腹の中にいる「胎児」の時期の骨盤の作られ方にありました。

胎児が成長する段階では、骨は最初から硬いわけではなく、軟骨という柔らかくて弾力のある組織からできています。

成長とともに、その軟骨が少しずつ硬い骨へと変わっていくのです。

この軟骨が骨へと変わる場所は「成長プレート」と呼ばれますが、これはちょうど植物が伸びるときの「成長点」に似ています。

この成長プレートが骨の成長方向を決め、骨の長さや幅をコントロールしているのです。

他の類人猿や多くの哺乳類の骨盤では、この成長プレートが縦方向(上下方向)に伸びることで、縦に細長い腸骨が作られていきます。

ところが、研究チームの観察によってヒトの胎児では全く違うことが起きていることがわかりました。

ヒトの胎児では、およそ妊娠53日目ごろまでは類人猿と同じように縦方向へ成長が進みますが、この時期を境に成長の向きが徐々に変化し始めるのです。

そして72日目ごろになると、成長プレートの向きがはっきりと「横方向」になり、横向きに骨が広がっていきます。

この変化はとても劇的で、研究を率いたカペリーニ教授自身も驚きました。

教授は「まさかこんな劇的に変わるとは思っていなかった。最初は徐々に短くなると思っていたが、実際にはまるで『90度ひっくり返った』ように短く幅広の腸骨が形成されていた」と語っています。

こうしてヒトの腸骨は「縦に細長い板」ではなく、横方向に広くて短い「ショート&ワイド型」に生まれ変わります。

これは、まさに二足歩行に適した安定した土台を作るための進化的な工夫だったのです。

しかし、この進化の工夫はこれだけにとどまりません。

実はもう一つ、他の動物とは大きく異なる特別な工夫がヒトの骨盤に施されていました。

それが、骨が実際に硬くなり始めるタイミングと場所の劇的な変化です。

一般的に、哺乳類の骨はまず骨の中央付近(骨幹部)から骨化(硬く変化すること)が始まります。

しかし、ヒトの骨盤では骨化が始まる場所が大きくずれ、後ろ側の縁(仙骨付近)から硬くなり始め、そこから外側へ放射状に骨化が進んでいくという、非常に特殊なパターンが発見されたのです。

しかも、さらに驚くべきことは、骨の内側部分がすぐには硬くならず、外側だけが先に硬くなるという不思議な現象でした。

内側の骨化が外側よりも約16週間も遅れて始まることで、骨盤の内部には長期間、軟骨が残る仕組みになっていたのです。

これはまるで、固まる前の粘土の周りだけを先に乾かして中を柔らかく保つことで、形を崩さずに大きく成長させる技術のようです。

この巧みな戦略のおかげで、骨盤は周囲にある筋肉や靭帯を安定してつなぎ止めながら、柔軟性を維持しつつ、内部をゆっくりと確実に固めていくことが可能になりました。

あえて例えるなら、自転車のギアを切り替えて坂道を登るように、骨盤が成長するスピードとタイミングを細かくコントロールする「二段変速ギア」を進化の途中で組み込んだようなものなのです。

このヒト特有の骨盤の作り方の秘密を明らかにするために、研究チームはとても綿密で粘り強い方法で調査を行いました。

まずヒトだけでなく、チンパンジーやテナガザルなど約20種類もの霊長類の胎児標本を、世界中の博物館から合計128点も集めました(標本の数はプレスリリースに基づく情報です)。

その中には、なんと100年以上も前にホルマリンに浸けられて保存されていた珍しい標本まで含まれていました。

こうして集められた貴重な標本を使い、「マイクロCTスキャン」という最新の立体撮影技術を使って、胎児の骨盤がどのように形作られていくのかを詳細に観察しました。

さらに、顕微鏡を使って胎児の骨盤を薄くスライスした標本を丹念に調べ、骨の成長がどのように進んでいるかを細かく比較したのです。

このようにして、通常は見ることが難しい胎児の成長過程を、生物学の「タイムマシン」を使ったかのようにじっくりと観察することができました。

しかし研究チームの探求心はこれで終わりません。

次に彼らは、最新の遺伝子解析技術を駆使して、「骨盤の作り方を決めている遺伝子スイッチ」の働きを詳しく調べました。

遺伝子スイッチとは、私たちの体の中で遺伝子の働きをオン・オフするスイッチのような仕組みで、これによって体の部品が作られるタイミングや場所がコントロールされています。

研究の結果、この遺伝子スイッチに相当する「調節DNA領域」が、ヒトでは他の霊長類よりも非常に多く変化していることがわかったのです。

この調節DNA領域の中には、特にヒトで急激に進化した「ヒト加速進化領域(HAR)」と呼ばれる特別な領域も含まれていました。

これらの領域は、他の動物ではほとんど変化していないのに、ヒトだけが特別に速く変化してきた不思議なDNA領域なのです。

さらに、成長プレートの向きを縦方向から横方向に切り替えるときには、「SOX9」「PTH1R」「ZNF521」という名前の3つの遺伝子が重要な役割を果たしていることが明らかになりました。

特に「PTH1R」という遺伝子については、人間の胎児と比較してその機能を詳しく調べるために、マウスを使った遺伝子操作実験が実施されています。

研究チームは、「PTH1R」の遺伝子にヒトの病気に関連する特定の変異を加えた遺伝子改変マウスを作成し、そのマウスの骨盤がどのように成長するかを調べました。

その結果、「PTH1R」遺伝子を変異させると、マウスでも腸骨の成長がうまくいかず、正常な骨盤より短くなったり、早すぎる骨の成熟が起きることが確認されています。

この結果から、「PTH1R」という遺伝子は、骨盤を正常な形や大きさに育てるため重要な役割を担っていることが分かります。

また、骨化のタイミングを遅らせて、骨盤を外側からじっくりと広げる働きを制御しているのは「RUNX2」「FOXP1」「FOXP2」という遺伝子であることもわかりました。

これらの遺伝子群は「遺伝子スイッチ」のように働いていて、特定のタイミングで発動し、骨の成長方向を変えたり、骨が硬くなるタイミングを調整したりしていました。

自然は、この遺伝子スイッチを細かく調整することで、私たちヒトに他の霊長類にはない全く新しい形の骨盤を作り出すことに成功したのです。

このようにして今回の研究は、「ヒトが二足歩行という特殊な能力を獲得するために、自然がどのように遺伝子のスイッチを操作してきたのか」を非常に鮮明に示してくれました。

単に骨の形だけが変わったのではなく、骨の「作り方」そのものが変わっていたという驚きの事実が、私たちの目の前にはっきりと提示されたのです。

人類の進化の歴史において、このように発生のプロセス自体が劇的に変化することは極めて珍しい出来事であり、それだけ重要で意義深い発見と言えるでしょう。

私たちがなぜ二本足で立ち、自由に歩き回れるのかという根本的な謎が、この研究によってついに解明への扉を開けたのです。

遺伝子スイッチが起こした大革命──私たちの骨盤進化

今回の研究成果は、人類が他の動物と異なり「まっすぐ立って歩けるようになった秘密」を解く大きな手がかりを与えてくれました。

その秘密とは、私たちの骨盤が胎児の時期に、他の霊長類とは全く異なる独特な発達パターンをとっているということです。

重要なポイントは、ヒトの胎児の骨盤が、成長の途中で縦方向から横方向へと劇的に成長の向きを変えるという仕組みを獲得したことでした。

さらに、骨が硬くなり始めるタイミングも大きく遅らせることで、骨盤を柔軟なまま、じっくりと大きく広げる余裕を作り出していました。

こうした特徴的な成長メカニズムの進化が、人類の骨盤を二足歩行にぴったりな「お椀型」に変えていった可能性が示されました。

今回の発見は、単に骨盤の形が変わっただけではなく、その形を作り出す発生の「プログラム」自体が進化の中で劇的に変化していたことを示しています。

つまり、ヒトの直立二足歩行という特別な能力の進化は、骨という「部品」を作る設計図そのものを根本から書き換えるほどの大胆で大きな変化だったのです。

研究チームは、この骨盤の成長パターンがいつ頃から進化したのかを知るために、人類の化石記録も参照しながら推測を試みています。

その結果、私たちの祖先がまだ四つ足歩行から完全に二足歩行へと移り変わる、約800万年から500万年前頃という比較的早い段階から、骨盤の成長方向を横向きへと変える変化が起こり始めていた可能性を示しました。

このような大きな骨盤の進化は、私たちの祖先が森の樹上生活から離れて地上での生活を始め、二本足で安定して移動する必要に迫られたことが背景にあったと考えられます。

そして、その後さらにもう一つ重要な変化が加わります。

それは約200万年前以降に起きた、骨が硬くなるタイミングを遅らせる進化です。

この変化の背景には、「産科的ジレンマ」と呼ばれる大きな課題がありました。

「産科的ジレンマ」とは、脳が大きくなり、赤ちゃんの頭も大きくなるにつれて、骨盤は赤ちゃんを産むための広さを確保する必要がある一方で、歩きやすくするためには骨盤を細く小さく保つ必要がある、という矛盾した要求のことです。

この難しい問題を解決するために、ヒトの骨盤は骨が硬くなり始めるタイミングを遅らせて柔軟性を長期間保ち、大きく広げる時間を確保したのだと考えられています。

人類の骨盤が胎児の頃に、こうした複雑で劇的な変化を可能にしたのは、進化の中でもめったに起きない、まさに「革新的な大ジャンプ」だったと言えるでしょう。

そのおかげで、私たちの祖先は地上を自由に歩き回れるようになり、同時に大きな脳を持つ赤ちゃんを無事に産み育てることもできるようになったのです。

では、この二つの大きな進化的変化は、実際に化石として確認できるのでしょうか?

実は、エチオピアというアフリカの国で見つかった約440万年前の人類の祖先「アルディピテクス」の骨盤化石には、すでに私たち現代の人間に近い特徴が見られています。

また、それより少し後の約320万年前に生きていた有名な「ルーシー」というアウストラロピテクスの骨盤化石では、さらにはっきりと人間に近い形を示しています。

ルーシーの骨盤は横方向に広がり、すでに二本の足でしっかりと歩ける構造をしていたことが示されています。

研究チームはこうした化石を調べることで、ヒトの骨盤の特徴が、少なくとも400万年以上前から徐々に進化してきたことを推測しています。

今回の研究は、現代のヒトとチンパンジーなど現在生きている霊長類の胎児を比較することで明らかになりました。

化石そのものは長い年月の間に硬く変化した骨だけが残るため、胎児の頃の骨盤が実際にどのように作られたのか、その成長過程を直接化石で見ることはできません。

しかし、現代の生き物の胎児を詳しく調べることで、化石が示す骨盤の形がどのような成長プロセスを経て作られたのかを、非常に高い精度で推測することができるのです。

さらに今回の研究が画期的だったのは、単に形を調べるだけではなく、最新の遺伝子解析技術を使い、骨盤の形を決める遺伝子レベルの仕組みまで明らかにした点です。

そのため、私たちの骨盤が他の動物とは異なる独特な成長方法をしているという仮説は、これまでになく強力な証拠を持つことになりました。

今回の研究は、ヒトの骨盤という重要な体の仕組みがどのように進化してきたかを理解するための新たな道筋を示したと言えるでしょう。

人類の進化には、単純に形を変える以上に、体の作り方や成長の仕組み自体を変えてしまうほどの革新的な進化が必要だったのです。

私たちが毎日当たり前のようにまっすぐ立って歩ける背景には、実は胎児の頃の劇的な進化的工夫が隠されていました。

まさに骨盤の中で起きた「二段階の進化スイッチ」こそが、私たちが人間らしい生き方をするための進化の鍵だったのです。

私たちはこの発見をもとに、さらに人間という生き物の謎を深く探っていくことができるでしょう。

そして、ヒトがいったいどのような進化の旅路を経て「ヒトらしさ」を獲得したのか、次にどのような研究が待っているのか、期待は高まるばかりです。

参考文献

Solving evolutionary mystery of how humans came to walk upright

https://news.harvard.edu/gazette/story/2025/08/solving-evolutionary-mystery-of-how-humans-came-to-walk-upright/?utm_source=chatgpt.com

元論文

The evolution of hominin bipedalism in two steps

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09399-9

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部