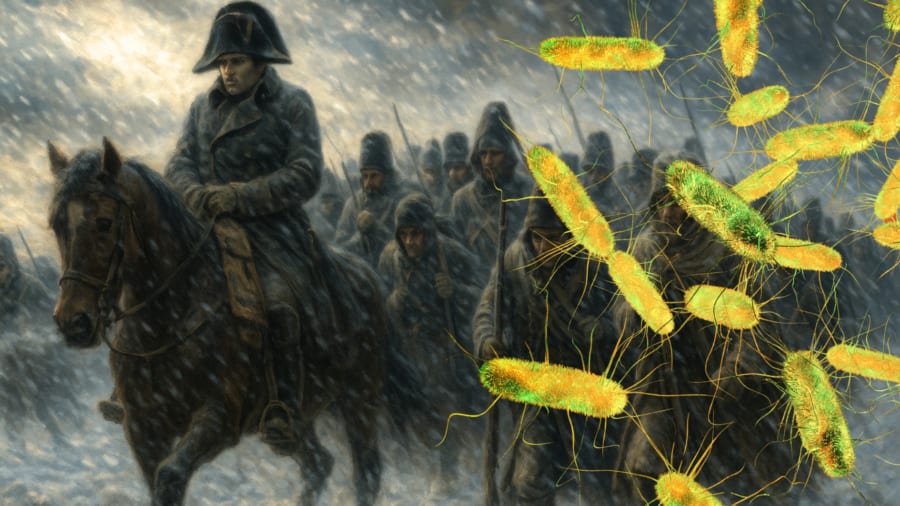

1812年、ナポレオン率いるフランス軍がロシア遠征で壊滅的な敗北を喫した理由として、長い間「発疹チフス」が主な原因だと考えられてきました。

しかしフランスのパスツール研究所(Institut Pasteur)などが行った最新のDNA分析で当時の兵士たちの歯から病原体を調べたところ、従来疑われていた発疹チフスの痕跡は検出されず、その代わりに「パラチフス」と「回帰熱」という二つの感染症が新たに浮かび上がりました。

この発見は、ナポレオン軍を破滅させた真の敵が、食物や水を介して感染するパラチフス菌と、シラミを媒介する回帰熱菌だった可能性を示しています。

果たして、200年もの間誤解されてきた「ナポレオン軍の敗因」は、いま再び書き換えられようとしているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月16日に『bioRxiv』にて発表されました。

目次

- 発疹チフスが原因という説は本当に正しいのか?

- 犯人とされていた発疹チフスは検出されなかった

- 科学が歴史を塗り替える

発疹チフスが原因という説は本当に正しいのか?

ナポレオンのロシア遠征は、歴史上類を見ない悲劇的な結末を迎えました。

1812年6月、ナポレオンは「大陸軍(グランダルメ)」と呼ばれる巨大な軍勢を率いてロシアへと侵攻しました。総兵力はおよそ60万人にのぼり、当時としては空前の規模でした。

しかし、9月にモスクワを占領したものの、ロシア側は主要都市を放棄して焦土作戦をとり、フランス軍は補給を受けられないまま10月中旬から過酷な撤退を開始します。

そして12月にかけての退却の中で、ナポレオン軍は壊滅的な打撃を受け、最終的にフランスに帰還できた兵士は約5~10万人程度とされています。

歴史家たちの推計では、遠征に参加した約60万人のうち20万〜40万人が命を落としたとされ、その多くは戦闘ではなく、飢餓、極寒、そして「感染症」によるものでした。

特に感染症による損耗は死者全体の30~35%を占めているとされており、飢餓・栄養失調による死亡(25~30%)や低体温・凍傷(20~25%)、戦闘・事故(10~15%)、その他(5~10%)を上回る最大の要因となっています。

実際、当時の軍医や将校たちの記録には、兵士たちに蔓延していた病として「発疹チフス」(シラミが媒介する致死的な感染症の一つ)や下痢、赤痢、発熱、肺炎、黄疸など様々な症状が報告されています。

中でも発疹チフスは「戦争熱」とも俗称されるほど戦場で流行しやすい病であり、発掘調査で大量のシラミが遺体から見つかった事実などから、1812年当時の疫病の主因は発疹チフスであると長らく考えられてきました。

実際、2006年に行われた過去の研究では、歯のPCR分析によりチフス病原体(リケッチア)や塹壕熱の病原体(バルトネラ)のDNA断片が検出されたと報告されましたが、当時の技術的制約から、この結果には不確実性が残っていました。

その結果、ナポレオン軍を壊滅させた本当の感染症は何だったのか、歴史家の間でもはっきりと結論が出ていなかったのです。

こうした歴史の謎に挑むため、フランスのパスツール研究所を中心とした研究チームは、最新の「古病原体DNA分析」の手法で再調査を行うことにしました。

果たしてナポレオンの軍隊を壊滅させた伝染病は本当に発疹チフスだったのでしょうか?

犯人とされていた発疹チフスは検出されなかった

ナポレオンの軍隊を壊滅させた伝染病は本当に発疹チフスだったのか?

答えを得るべく研究チームは、1812年のロシア撤退中に病死したとされる兵士たちの遺骨が埋葬されたリトアニア・ヴィリニュスの集団墓地から、13名分の歯を採取しました。

歯は生前の病原体のDNAが残りやすいことから、歴史的な病気の調査に適した部位です。

研究チームはこの13人分の歯からDNAを抽出し、網羅的な遺伝子解析を行うことで、当時流行していた病原菌の正体に迫りました。

その結果、複数の兵士の遺骨からサルモネラ菌の一種(Salmonella enterica subsp. enterica Paratyphi C系統)のDNAが検出されました。

この菌はパラチフス(副腸チフス)という感染症を引き起こす病原体です。

パラチフスは腸チフスに似た高熱や腹痛、下痢などの症状を伴う病気で、汚染された食べ物や水を介して広がります。

また、別の兵士のサンプルからボレリア属の細菌DNAも見つかりました。

詳しい解析により、このDNAは回帰熱の原因菌であるシラミ媒介性回帰熱(Borrelia recurrentis)と判明しました。

回帰熱とは、体に寄生するシラミを媒介に広がる感染症で、周期的に高熱を繰り返すのが特徴です。

【コラム】「発疹チフス」と「パラチフス」は何が違うのか?

「チフス」とつく病気にはさまざまな種類がありますが、実はその原因や症状、感染の広がり方は大きく異なります。まず「発疹チフス」は『リケッチア』という細菌による感染症で、体についたシラミを通して感染します。発症すると高熱や頭痛が出て、体中に赤い発疹が現れます。この病気が「発疹チフス」と呼ばれるのは、この特徴的な発疹が現れるためです。特に戦争や災害などで衛生状態が悪化したときに大流行します。一方「パラチフス」は『サルモネラ菌』による感染症です。こちらはシラミではなく、本文でも触れたように主に汚染された水や食べ物から感染します。症状は高熱や腹痛、激しい下痢などで、体に発疹が出ることはほぼありません。「腸チフス」というよく似た病気の軽い症状版として位置づけられます。名前は似ていますが、「発疹チフス」はシラミが運ぶ病気、「パラチフス」は食べ物や飲み水を介して広がる病気というように、感染経路や症状が大きく異なるのです。ではもうひとつ、今回新たに注目された「回帰熱菌」とはどのような病気でしょうか?回帰熱は『ボレリア菌』というらせん状の細菌による感染症で、シラミが媒介します。特徴的なのは「数日間高熱が続いたあと一度熱が下がり、また再び高熱がぶり返す」ことです。この熱が繰り返し戻ってくる現象から、「回帰熱」と呼ばれています。抗生物質がない時代には特に深刻で、疲れ切った兵士にとって致命的になることも珍しくありませんでした。

また驚くべきことに、従来有力視されていた発疹チフスの病原体(Rickettsia prowazekii)や塹壕熱の病原体(Bartonella quintana)は、今回の13人の検体から一切検出されませんでした。

つまり、当時のナポレオン軍の兵士たちを襲った疫病は、従来「犯人」と考えられていた発疹チフスではなく、パラチフスとシラミ媒介の回帰熱であった可能性が極めて高いのです。

この結果は、歴史的な記録とも符合します。

実は、1812年当時にナポレオン軍の軍医J.R.L.ド・キルクホフが残した報告書には、

「オルシャ(現ベラルーシ)からヴィルナ(現ヴィリニュス)にかけて下痢が蔓延した。至る所の民家で見つけた塩漬けのビーツ(赤カブ)の大樽を、喉の渇きを癒すために兵士たちが飲み食いしたことが原因で、腸を激しく荒らした」

といった記述があります。

保存食のビーツ漬け汁は衛生状態が悪ければ細菌で汚染されていた可能性が高く、この描写はまさにパラチフス(サルモネラ菌による食中毒的な腸熱)の症状に一致します。

また、当時の兵士たちの遺体から大量のシラミが発見されていた事実も、回帰熱の流行と合致します。

つまり、ナポレオン軍を襲った見えざる敵の正体は、兵士たちが口にした食料(ビーツの漬物)に潜んだ菌と、衣服に湧いたシラミが媒介した菌だったのです。

科学が歴史を塗り替える

この発見は文字通り「主犯交代」と言えるでしょう。

長らく疑われてきた発疹チフスに代わり、『パラチフス』と『回帰熱』という新たな主役が浮上したことを意味します。

もちろん、1812年の悲劇はひとつの原因だけで起きたわけではありません。

極度の寒さや飢え、疲労に加え、複数の感染症が重なって兵士たちを蝕んだ結果、壊滅的な被害につながったと考えられます。

回帰熱自体は通常、致死率が極めて高い病気ではありませんが、極限まで疲弊した兵士たちにとっては致命傷になり得ました。

その上でパラチフスによる激しい下痢や発熱がとどめを刺し、多くの兵士が命を落としたと推測されます。

感染症は銃や大砲のような目に見える攻撃手段ではありませんが、戦場では「見えない敵」としてしばしば軍の行動を左右するほどの威力を持ちます。

ナポレオンのロシア遠征失敗も、その典型的な例だったのです。

また今回の研究は、最新科学の力が過去の謎を解き明かす強力な武器になることも示しました。

200年前の出来事であっても、最先端のゲノム解析を駆使すれば当時の病原体の直接的な証拠を掘り起こすことができます。

歴史資料や当事者の証言だけでは判明しなかった真実が、科学の助けで明らかになるのです。

実際、本研究によって私たちは「ナポレオン軍壊滅の真の敵は何だったのか」という歴史の謎に、新たな答えを得ることができました。

この成果は、歴史学と現代の科学技術の橋渡しの一例であり、今後も過去の出来事の真相を探る上でDNA分析が重要な役割を果たすことを示唆しています。

科学の目を通じて歴史を振り返ることで、私たちは当時起きた悲劇からより多くの教訓を学べるかもしれません。

今回明らかになった真実も、戦争や集団行動における衛生管理の重要性を改めて問いかけるものです。

歴史の真相に迫るには、現場の記録だけでなく最新の科学の力が不可欠だということを、ナポレオンの兵士たちが遺したDNAが教えてくれたのです。

元論文

Paratyphoid Fever and Relapsing Fever in 1812 Napoleon’s Devastated Army

https://doi.org/10.1101/2025.07.12.664512

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部