ジャガイモの起源が明らかになりました。

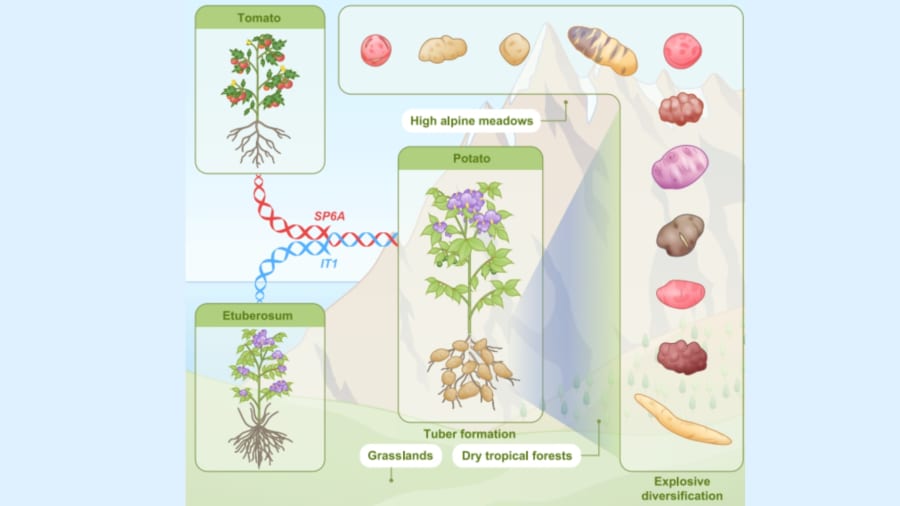

国際的な研究チームによって行われた研究によって、約800万〜900万年前に南米で野生のトマト属植物とジャガイモに似ていてもイモ(塊茎)を作らない植物(Etuberosum〈エツベロスム〉属)が自然交配し、現在のジャガイモの祖先が生まれたことが示されました。

異なる植物同士の交雑(種間交雑)によって、両親からそれぞれ異なる遺伝子が染色体レベルでモザイク状に混ざり合い、地下に栄養を蓄える塊茎という新たな「倉庫」を備えたジャガイモが誕生したわけです。

研究チームは、今回の解析によってジャガイモ属がトマト属とEtuberosum属の古代交雑から生まれたことが明確になったとまとめています。

研究内容の詳細は2025年7月31日に『Cell』にて発表されました。

目次

- 誰もが知るジャガイモ、知られざる『出生の秘密』とは?

- 100を超えるゲノム解析で明かされた『ジャガイモ家系図』の全貌

- ジャガイモ進化が示した『ハイブリッドの力』とその可能性

誰もが知るジャガイモ、知られざる『出生の秘密』とは?

カレーライス、ポテトサラダ、フライドポテト。

私たちの食卓に欠かせないこれらの料理に、共通して使われている食材は何でしょう?

それはもちろん、ジャガイモです。

ジャガイモは世界中で広く食べられ、栽培されている野菜のひとつです。

でもこのジャガイモ、もともとはどんな植物だったのでしょうか?

ジャガイモ(学名:Solanum tuberosum)は、南米のアンデス山脈の高地が原産の植物です。

ナス科のナス属(ソラナム属)というグループに属しています。

ジャガイモの最大の特徴は、地中にできる丸くてデンプンをたっぷり含んだ「塊茎(かいけい)」という器官を持つことです。

私たちが普段「ジャガイモ」と呼んで食べている部分は、この塊茎のことを指しています。

このジャガイモには、野生種も含めて100種以上の近縁種が存在しており、これらを総称して「Petota(ペトタ)」と呼んでいます。

しかし興味深いことに、ジャガイモに最も近い親戚であるトマト属(Solanum亜属)や、Etuberosum(エツベロスム)属には、このジャガイモの特徴である塊茎を持つ種はありません。

【コラム】ジャガイモに「花と実と種」は存在する?

ジャガイモと言えば、多くの人が地下にある「塊茎(かいけい)」という栄養を貯めた部分を思い浮かべます。この塊茎は、実はジャガイモの茎が太ったもの。芽が出てくる部分(芽目)があって、それを切り分けて土に植えることで、新しいジャガイモが生えてきます。これが一般的に知られるジャガイモの栽培方法です。ところが、ジャガイモにもちゃんと花が咲き、種ができることをご存じでしょうか。地上部分に目を向けると、春から夏にかけて白や紫色をした可愛らしい星型の花が咲きます。その花の形は、同じナス科に属するトマトの花にとてもよく似ています。実際、ジャガイモの花はナス科特有の形をしていて、中心には鮮やかな黄色の雄しべが並び、その姿はトマトやナスを思わせます。そして、花が咲いた後には小さな実ができます。この実は熟してもあまり目立つ色にはならず、緑色のトマトのような見た目をしています。しかし、ジャガイモの実をトマト感覚で口にしてはいけません。ジャガイモの実には毒性のあるソラニンという成分が多く含まれているため、決して食用にはなりません。かつてこの実を食べて中毒を起こした例もあるため注意が必要です。ジャガイモの実の中には、本来の植物の繁殖に使われる「種」が含まれています。この種は非常に小さく、トマトやピーマンの種に似ています。実際、この小さな種を播くことで新たなジャガイモの苗を育てることが可能ですが、私たちが普段食べている栽培用のジャガイモの多くは種から育てることはあまりありません。その理由は、種から育てる方法だと品質や収穫量にばらつきが出やすいためです。その代わりに、ジャガイモの塊茎自体を「種芋」として使うのが一般的になりました。これは種から育てるよりも、収穫量や品質が安定するためです。ただし、この方法だと病気やウイルスが塊茎を通して次世代へと受け継がれやすくなります。そのため近年では、ウイルスなどの病気を避けるため、ジャガイモの種子(本来の種)を用いて無病の苗を育てる方法(TPS法:True Potato Seed)も改めて注目されています。ジャガイモの花や種は普段あまり気にされないかもしれませんが、その背景にはジャガイモの進化と栽培の歴史が深く絡んでいるのです。次にジャガイモを食べるときは、ぜひその地上に咲く花や小さな種にも思いを馳せてみてください。きっと、ジャガイモに対する見方が少し変わるかもしれません。

トマト属の植物は地上に実をつけるだけで、地下には太くなった茎を持ちません。

一方、Etuberosum属は地下に「根茎(こんけい)」という細長い茎を伸ばしますが、これはあくまで細いままで肥大化した塊茎のような構造にはなりません。

つまり、ジャガイモの持つ塊茎という特別な器官は、近縁の植物グループのどの種にも存在しない、ジャガイモ属だけが持つユニークな特徴だということになります。

生物学の世界では、このように他の仲間が持っていない特別な性質を「進化的イノベーション(革新的な進化)」と呼びます。

ジャガイモは、この塊茎というイノベーションのおかげで栄養を地下にたっぷり蓄えることが可能になり、厳しい環境にも耐えられるようになったのです。

では、このジャガイモ特有のイノベーションである「塊茎」は、どうやって生まれたのでしょうか?

その起源については長い間、研究者たちも頭を悩ませてきました。

というのも、見た目ではジャガイモは地下茎をもつEtuberosum属によく似ていますが、DNAを調べると、むしろトマト属に近いという矛盾した結果が出ていたのです。

これは、「ジャガイモはどちらの植物に近いのか」という、進化の謎をさらに深めるものでした。

この問題について、ロンドン自然史博物館の植物学者サンドラ・ナップ氏は、「これまでジャガイモ属、トマト属、そしてEtuberosum属の系統的関係は明確に分かっていませんでした。しかし今回、私たちのチームは、全ゲノム解析を用いてこの謎に本格的に挑むことになったのです」と語っています。

DNA解析ではトマト属に近い、しかし見た目ではEtuberosum属に近いというこの奇妙な矛盾の理由を探るために、研究者たちは本格的な遺伝子レベルの調査を開始しました。

私たちが知るジャガイモはいかにして誕生したのでしょうか?

100を超えるゲノム解析で明かされた『ジャガイモ家系図』の全貌

ジャガイモの起源に関するこれまでの謎を解明するため、国際的な研究チームは本格的なゲノム解析を実施しました。

この調査は、ジャガイモ(Petota系統)と、その近縁にあたるトマト属やEtuberosum属の遺伝情報を広く調べることで、ジャガイモがどのような経緯で誕生したのかを明らかにしようという試みでした。

研究チームは、ジャガイモ属(Petota系統)から101個体、トマト系統から15個体、Etuberosum系統から9個体、さらに比較対象としてそれらとは離れた植物群(系外群)から3個体という、合計128個体分のゲノム情報を詳細に調べました。

ゲノムというのは生物が持つ遺伝情報のすべてであり、これを丁寧に比較していくことで、種同士の進化の関係や共通の祖先を推測することができます。

こうした詳細な比較分析の結果、興味深いことが明らかになりました。

それは、ジャガイモ属の全ての種のゲノムが、2つの異なる植物グループ(トマト属とEtuberosum属)の遺伝子が、まるでパズルのピースのように入り混じった特殊な構造をしているということでした。

このように異なる由来の遺伝子がひとつの種の中に混ざっている状態を「遺伝的モザイク構造」と呼びますが、これがすべてのジャガイモ属の植物に共通して見られたのです。

つまり現在私たちが食べているジャガイモは、トマト属とEtuberosum属という2つの異なる植物グループが、古代に交雑(交配)して生まれた雑種の子孫だったのです。

言い換えると、ジャガイモはひとつの植物から進化したのではなく、2種類の植物が遺伝子を混ぜ合わせることで誕生したことになります。

さらに研究チームは、これら2つの異なる植物系統が、いつ頃、どのような状況で交雑したのかを明らかにしようとしました。

「分子時計解析」と呼ばれる方法を使ってゲノムを分析すると、生物の進化がどれくらいの速度で進むかを推定することができます。

この手法によって明らかになったのは、ジャガイモ属が誕生したのは今から約800万〜900万年前だということでした。

興味深いことに、この時期は、ジャガイモが現在分布している南米のアンデス山脈が急速に隆起し、高い山々が形成されつつあった時代にちょうど重なります。

アンデス山脈の隆起によって気候や環境が急激に変化し、新しい生態系が生まれていました。

ジャガイモの祖先となる植物は、こうした新たな環境に適応しながら進化を遂げたのです。

もともとトマト属とEtuberosum属は約1,400万年前に共通の祖先から枝分かれし、それぞれ異なる環境で別々に進化していました。

しかし分子時計解析から得られた結果によると、これらの植物はそれから約500万年ほど経った800万〜900万年前に再び出会い、交雑によって子孫を残すことができました。

こうして誕生したのが、地下に塊茎という特別な器官をもつ最初のジャガイモ属の祖先植物です。

別々の進化を遂げた植物が再び出会い、新たな種を作り出したというのは、まさに自然が引き起こした奇跡的な出来事と言えるでしょう。

しかし、このような偶然の出会いで生まれた雑種が、なぜどちらの親にもなかった「塊茎」という新しい器官を作り出すことができたのでしょうか?

塊茎ができるには、地下に伸びた茎の先端が膨らんでデンプンを蓄える仕組みを植物が持つ必要があります。

研究チームは、その仕組みを作るのに重要な遺伝子を特定するために、実験的な検証を行いました。

ゲノムをさらに詳しく分析していったところ、塊茎を形成するためには2つの遺伝子が揃う必要があることが判明しました。

まず1つ目は、トマト属から受け継いだ「SP6A」と呼ばれる遺伝子です。

この遺伝子は「塊茎をいつ作り始めるか」というタイミングを調節する役割を果たしています。

そしてもう1つは、Etuberosum属から受け継いだ「IT1」という遺伝子で、こちらは地下茎の成長そのものをコントロールする働きを持っています。

つまり、トマト属の植物が持つ「塊茎を作るタイミングを決定する遺伝子」と、Etuberosum属が持つ「地下茎の成長を促進する遺伝子」が、交雑によって一つのゲノム内に揃った結果、初めて塊茎が形成されるという進化が実現したわけです。

言い換えると、この2つの遺伝子はどちらか一方だけでは塊茎を作ることができず、2つが揃うことで初めてジャガイモという新しい植物が誕生できたことになります。

それでは、本当にこれら2つの遺伝子が両方揃わないと塊茎ができないのでしょうか?

この疑問を検証するため、研究チームは現代に生息している野生のジャガイモを使って特定の遺伝子の働きを人工的に止める「遺伝子ノックアウト実験」を実施しました。

もしこの2つの遺伝子が塊茎形成に不可欠だとすると、一方を働かなくした時に何らかの異常が見られるはずです。

その予想通り、トマト属由来のSP6A遺伝子を失わせた植物では、塊茎が形成されるタイミングが大きく狂い、本来地中にできるはずの塊茎が地上に出てしまうなどの異常が現れました。

また、Etuberosum属由来のIT1遺伝子を失わせた植物では、植物の背丈が非常に小さくなり、地下茎も塊茎もまったく形成されないという明らかな異常が現れました。

このように、どちらか一方の遺伝子が欠けるだけでも「塊茎を正常に作れない」状態に戻ってしまうことは、ジャガイモが2つの植物系統の遺伝子を両方とも揃えることで初めて「塊茎」という革新的な進化を遂げられた、何よりの証拠となったのです。

では、このような特殊な遺伝子セットを揃えたジャガイモは、その後どのように世界中に広がり、私たちの生活に欠かせない存在となったのでしょうか?

ジャガイモ進化が示した『ハイブリッドの力』とその可能性

今回の研究によってジャガイモが「雑種起源の作物」であることが遺伝学的に明らかになりました。

ジャガイモ属Petotaの全メンバーに共通する塊茎という革新的形質は、一度きりの異種交配によって生まれ、以後すべての子孫に受け継がれてきたというわけです。

その幸運な偶然は、結果的にジャガイモ属植物の運命を大きく切り拓きました。塊茎を「秘密兵器」として手に入れた祖先のジャガイモは、ちょうど形成されつつあったばかりの当時のアンデス高地という厳しい新天地に進出する生存戦略を得たのです。

塊茎は地下の非常食タンクのような役割を果たし、デンプンと水を蓄えることで乾季や極寒の環境でも植物体を生かすことができます。

また種子や花粉がなくとも塊茎の芽から新しい個体が直接生えて増殖できるため、交雑直後で不稔(タネができにくい)だったかもしれない雑種にも世代を繋ぐチャンスを与えました。

こうして塊茎という「生存パッケージ」を身に付けた雑種の系統は安定して子孫を増やし、やがて南米の高地から平地まで多様な環境へと活動範囲を広げていきました。

事実、現在ジャガイモ属の野生種は高山の草原から温帯の低地まで幅広い環境に適応して分布しています。

研究によれば、各種のジャガイモ野生種はそれぞれゲノム中に受け継いだトマト由来・Etuberosum由来の遺伝子の割合や構成が少しずつ異なる「染色体レベルの遺伝的モザイク構造」になっており、そのおかげで環境に応じた最適な形質を選びとって進化できた可能性が高いといいます。

この研究は、ジャガイモという身近な作物の進化の謎を解き明かすと同時に、進化生物学上の重要な示唆も与えてくれます。

通常、異なる種同士の交雑(種間雑種)は不稔の「進化的行き止まり」になりがちだと考えられてきました。

しかしジャガイモの例は、古代の雑種化がむしろ新たな形質を生み出し、結果的にその系統全体の爆発的な繁栄を導いたことを示しています。

研究者の一人である中国農業科学院のファン・サンウェン(Sanwen Huang)氏は、「塊茎を進化させたことが、過酷な環境下でジャガイモ属に巨大な利点をもたらし、新種の爆発的な多様化を促しました。これが現在私たちが目にしているジャガイモの豊かな多様性の理由なのです」と述べています。

まさに「ハイブリッド(雑種)が進化の触媒となり得ることを実証する生きた例」といえるでしょう。

現在、世界では年間約3億7,500万トンものジャガイモが生産されていますが、作物としてのジャガイモは病害虫や乾燥・高温など環境ストレスに弱い一面も持っています。

今回明らかになったジャガイモの祖先のゲノム情報や、親から受け継いだ重要遺伝子の知見は、今後より強靭で優れたジャガイモ品種を作出するための遺伝的基盤として貢献する可能性があります。

そして何より、本研究はかつて人知れず起きた「自然界の偶然の交雑」が、現代の私たちの食卓にもつながる偉大な作物を誕生させていたことを教えてくれます。

長年謎とされた「ジャガイモはどこから来たのか」という問いに対し、科学はついに明快な答えを提示したのです。

元論文

Ancient hybridization underlies tuberization and radiation of the potato lineage

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.034

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部