一見すると魅力的で好感の持てる人なのに、なぜか悪びれる様子もなく堂々と平気で嘘をついたり、人を利用したりする人がいます。

こうした人たちは、心理学の世界では「サイコパス傾向がある」と呼ばれます。

「サイコパス」と聞くと映画の悪役のような恐ろしい人物を思い浮かべるかもしれませんが、これは性格的な傾向のことであり、実際には犯罪と関連するものではなく、社会の中で問題なく普通に暮らしている人の中にも、この傾向を持つ人は多く存在します。

では、そうした人たちの脳には、私たちと何か違いがあるのでしょうか?

この疑問に答えるため、ドイツのユーリッヒ研究センター(Forschungszentrum Jülich)とアーヘン工科大学(RWTH Aachen University)の研究チームが、新たな脳画像研究を行いました。その結果、「サイコパス傾向のある人の脳では、反社会的な行動を止める“ブレーキ役”の部分が小さい傾向」が明らかになったのです。

この研究成果は、2025年5月に科学雑誌『European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience』に掲載されました。

目次

- 脳の中で何が「ストッパー」になるのか?

- 行動の「ブレーキ」が効かない脳

脳の中で何が「ストッパー」になるのか?

サイコパスという言葉には、少し怖い印象があるかもしれません。

これはフィクション作品などで、殺人者というイメージが刷り込まれているからかもしれませんが、心理学では一般的な性格特性の1つとして扱われている用語です。

この特性を持つ人は、第一印象で人を引きつける“魅力”が高いとされる一方で、他人への共感や罪悪感が乏しく、怒ったり機嫌が悪いわけでもないのに、平然と嘘をついたり、他人を傷つけるような行動をとることがあります。

普通の人は、相手との関係を壊さないように言葉を選んだり、ルールに従ったりします。ところがサイコパス傾向のある人は、そうした社会性が低いというのが特徴です。

過去の研究では、こうしたサイコパス傾向が見せる社会性の低さには「脳に普通の人とは違いがあるのではないか」と考えられてきました。とくに注目されてきたのは、感情や判断、そして衝動のコントロールに関わる前頭前野(ぜんとうぜんや)の違いです。

しかし、従来の研究には課題も多くありました。調査対象が少人数だったり、分析のやり方がまちまちだったりしたため、どの結果も決め手に欠けていたのです。

さらに、サイコパスとひとことで言っても、人によって特徴はかなり違います。たとえば、ある人は他人への冷淡さが目立ち、別の人はルールを破る衝動が強いというように、その傾向にはばらつきがあります。

そこで今回の研究では、そうした違いを見落とさないよう、サイコパス傾向を「対人・感情面の異常」と「反社会・衝動的な行動」という2つの側面に分けて調べました。

研究には、ドイツ国内の3つの司法関連機関(矯正施設や保護観察所など)から集めたサイコパス傾向のある男性39名と、同じく公募で集めた健常な男性39名、計78名が参加しました。(論文ではサイコパスの有病率は男性の方が高く、また脳構造に性差がある可能性があるため、本研究では男性のみを対象としたと説明されている)

参加者は全員、18歳以上60歳以下で、いずれも精神疾患や薬物使用歴がないよう、事前に厳しくチェックされています。

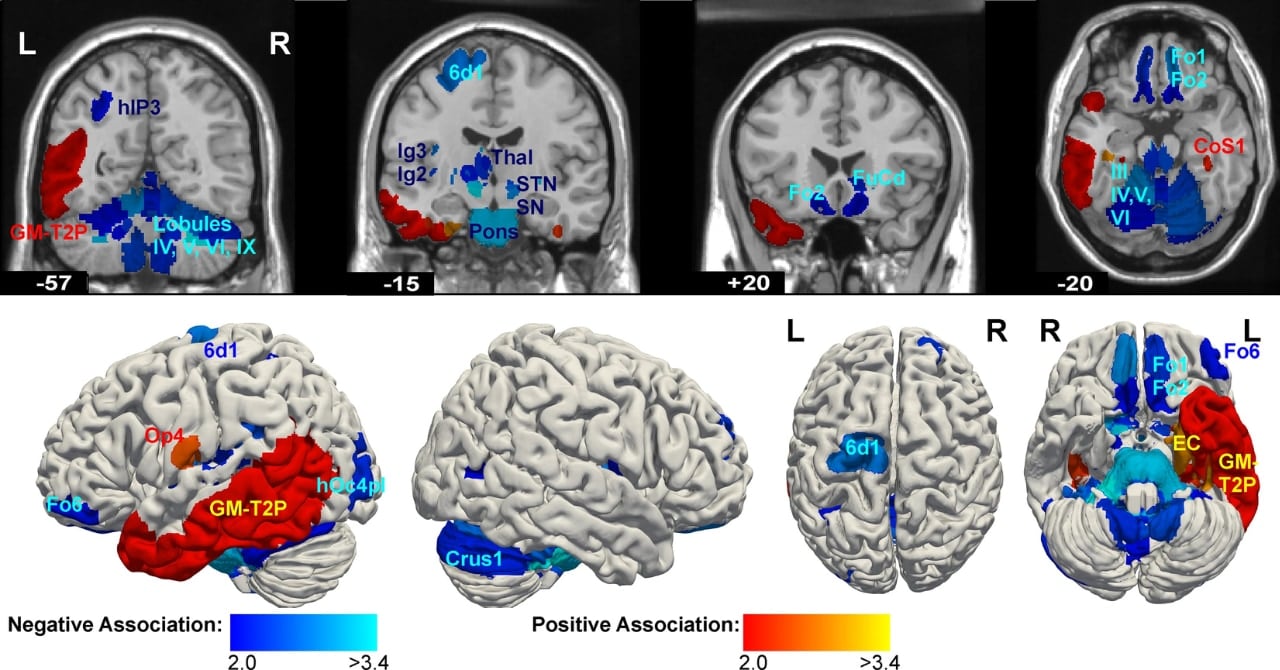

そして、彼らの脳をMRI(磁気共鳴画像)で撮影し、脳の構造を詳細に比較しました。

使われたのは「変形ベースの形態計測(DBM)」という手法です。これは、すべての脳を共通の“脳の地図”にぴったり当てはめて、部位ごとの大きさや形の違いを数値化する最新の方法です。

さらに、年齢や頭の大きさといった要素が結果に影響しないよう、統計的な調整も細かく行われました。これにより、脳のわずかな違いまで正確に検出して比較できるのです。

行動の「ブレーキ」が効かない脳

こうした入念な調査の結果、サイコパス傾向のある人たちの脳には、いくつかの明確な特徴が見つかりました。

特に注目されたのは、脳の深いところにある「視床(ししょう)」や「基底核(きていかく)」と呼ばれる領域です。これらは、感情の調整や衝動の抑制に関わる重要な部分です。

サイコパス傾向の強い人たちでは、これらの領域の体積が、傾向の弱い人に比べて小さいことが明らかになったのです。

言い換えると、脳自体が心の“ブレーキ”が効きにくい構造になっていると考えることができます。

さらに興味深いのは、冷淡さや共感の欠如といった「感情面のサイコパス傾向」と、この脳の縮小が特に強く結びついていた点です。つまり、「他人を思いやる気持ちを持ちにくい人」は、脳のストッパー役の部位が小さくなっている傾向があると考えられるのです。

一方で、前頭前野の中でも「外側前頭前野(がいそくぜんとうぜんや)」と呼ばれる部分では、わずかに体積が大きくなる傾向も見つかりました。この部分は、むしろ論理的思考や計画性に関係する場所です。

つまり、サイコパス傾向のある人は、「感情のブレーキ」が弱い一方で、「戦略的な思考」はむしろ得意な可能性があるのです。

これはまさに、冷静かつ大胆に行動できるサイコパスの特徴を、脳の構造から裏づける発見だと言えるでしょう。

ただし、今回の研究はあくまで「相関関係(いっしょに起きていること)」を示すものであり、「因果関係(脳の形が原因でサイコパスになる)」を証明しているわけではありません。

また、脳の形は一生変わらないものではなく、育った環境や経験によっても変化します。

たとえば、過去には鉄の棒が頭部を貫通する事故により、性格が大きく変わったとされる有名なケースもあります。こうした現象について、脳科学は少しずつ仕組みを明らかにしつつあります。今回の研究もその一歩となるでしょう。

サイコパスという言葉は、殺人者や犯罪者のような印象が独り歩きしている向きがありますが、実際には問題なく社会生活を送る人が持つ性格特性の1つです。

一部の研究では、経営者などはむしろこの性格特性を持つ人の方が成功しやすい可能性も指摘されています。

人の性格は、家庭環境や育ち方といった「後天的な経験」だけでなく、生まれ持った脳の性質など「先天的な要因」も関係していると考えられています。今回の研究のように、脳と性格のつながりを調べる取り組みは、人間の心の謎に迫る大きな一歩といえるでしょう。

参考文献

A psychopath’s brain is strikingly different

https://newatlas.com/mental-health/psychopathy-brain-structure-changes/

元論文

Associations of brain structure with psychopathy

https://doi.org/10.1007/s00406-025-02028-6

ライター

相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。

編集者

ナゾロジー 編集部