アメリカのブラウン大学(Brown University)で行われた研究によって、キツツキはクチバシを打ち付ける瞬間に人間のテニス選手がスマッシュを打つときの「うなり声(グラント)」のように息を「グッ」と吐き出していることが示されました。

呼吸には筋肉を硬直させるタイミングを同期させる効果もあると考えられており、この全力の呼吸法と全身の筋肉の連鎖的な動きにより、キツツキの一撃は体重の20~30倍規模の衝撃を生むと報じられています。

なぜ呼吸のもたらす効果はなぜこれほど大きいのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年11月6日に『Journal of Experimental Biology』にて発表されました。

目次

- キツツキの打撃は瞬間的に400Gに達する

- 打撃と呼吸の完全同期を実証

- 「気合いの呼吸」は生物共通の戦略か?

キツツキの打撃は瞬間的に400Gに達する

森の中から「コンコンコン…」と響く音。わずか数十グラムの小さな鳥が、自分より遥かに大きな木に穴を開ける光景は何度見ても不思議です。

あの激しい頭突きに「痛くないのかな?」「首は大丈夫だろうか?」と心配になった経験がある人もいるでしょう。

実際、キツツキは1秒間に最大13回ものハイスピードで木を突くことができ、その頭には瞬間的に最大約400Gの減速がかかるとも言われます(それだけ急激にスピードが変化しているということです)。

常識的に考えれば大惨事になりそうな動きですが、彼らは平気な顔でやり遂げます。

もちろん、これまでの研究でその謎にいくつかの答えは見つかっています。

キツツキの頭部や首には衝撃を和らげる特殊な構造があり、クチバシや頭蓋骨の形状、太く発達した首の筋肉などが高速の打撃に耐える役割を果たしていることが知られていました。

近年は「頭部は硬いハンマーに近い」という見解を示す研究もあります。

しかし、それでも疑問は残ります。

肝心の「強力な打撃」は一体どこから生まれているのでしょうか。

多くの研究者は首の筋肉に着目してきましたが、首だけであれほどのパワーを生み出せるのか、そして全身の他の部分や呼吸はこの猛烈な動作にどう関与しているのかは、ほとんど分かっていませんでした。

そこでヒントになるのが呼吸です。

実は、生き物の激しい反復運動では「動きと呼吸を同期させる」現象がよく見られます。

たとえば走るウマは一歩ごとに呼吸し、鳥はさえずり(高速の鳴き声)の合間に小刻みな息継ぎを挟みます。

呼吸のリズムを動作に合わせることで、効率良く力を発揮したり身体への負担を抑えたりできるからです。

では、キツツキの場合はどうでしょうか?

木にクチバシを打ち込むまさにその瞬間、息を吐いているのか、それとも踏ん張るために息を止めて体を固めているのか――この点は謎に包まれていました。

もしかすると、キツツキは全身の筋肉を巧みに連携させるだけでなく、「呼吸」まで利用して自らを全身ハンマーと化しているのではないでしょうか?

本研究は、この疑問に真正面から挑んだのです。

打撃と呼吸の完全同期を実証

キツツキの打撃は「呼吸」も利用しているのか?

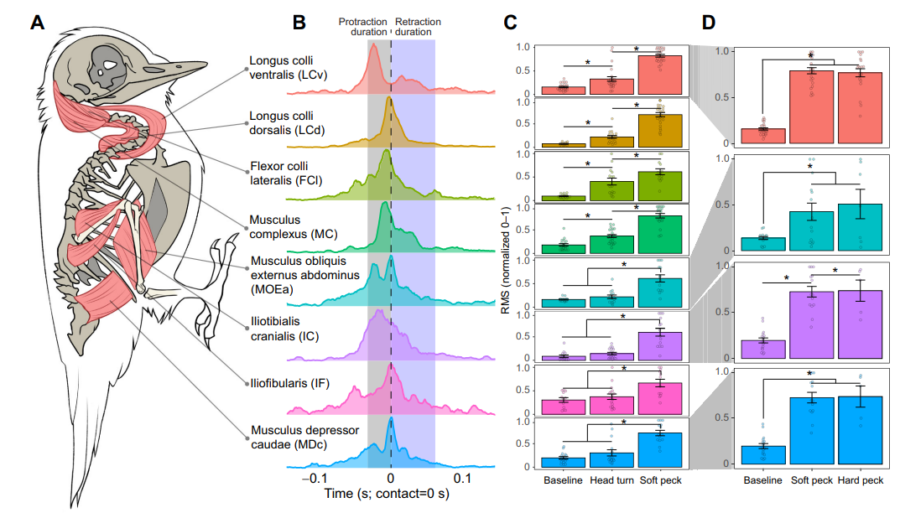

謎を解明するため研究チームは、アメリカに生息する体長15センチほどのダウニーキツツキ(北米最小のキツツキの一種)8羽を野外で捕獲し、実験室で協力してもらいました。

鳥たちには好物の木片をつついてもらい、その様子を高速カメラで撮影するのです。

さらに、頭や首、腹部、尾部、脚の主要な筋肉に筋電図を装着し、一部の個体には気嚢(きのう:肺の前後にある袋)の内部圧力センサーと気道の空気流量センサーも取り付けました。

これにより、木を突く瞬間にどの筋肉がどのタイミングで働き、呼吸がどう変化しているかを同時に記録したのです。

その後、鳥たちは元いた森に放たれ、研究者たちは集めたデータの解析に取りかかりました。

その結果、キツツキは首だけでなく頭から尾の先まで体中の筋肉を駆使して、まるで全身を一本のハンマーのように振るっていることが分かりました。

クチバシが木に当たる瞬間、首周りの筋肉が一斉に収縮して頭部をがっちり固定しますが、これはちょうど人間がハンマーを振り下ろすときに手首を固める動作に似ています。

また、まるでボクサーがパンチを繰り出す前に踏ん張るように、尾羽を動かす筋肉は打撃の直前に体を木に押し付けて踏ん張る役割を果たし、腰の筋肉(尾の付け根付近)は頭部を突き出す強力な推進力を生み出していました。

打撃のあとは別の首の筋が素早く頭を引き戻し、各筋肉の収縮タイミングが微妙に重なり合うことで、速い連打でも動きの勢いが途切れないスムーズなリズムを実現しています。

さらに注目すべきは、呼吸の連動という発見です。

アニメやマンガでしばしば強力な技として描かれる無呼吸からの絶え間ない打撃が描かれることがありますが、キツツキの場合は超速呼吸を通じて連打を実現していたと言えるでしょう。

たとえば約0.1秒間隔(1秒間に10~13回程度)の速さで穴を掘っている最中も、打撃の合間に40ミリ秒(0.04秒)ほどで素早く息を吸い込み、クチバシを打ち付けるまさにその瞬間に合わせて急激に呼気(吐く息)圧が高まることが記録されました。

研究者は呼吸リズムと打撃リズムが1対1の対応を保ち、小刻みな呼吸が酸素補給に役立っている可能性があると考えているようです。

まるで鳥が一撃ごとに超高速で息を吸い込み打撃と共に「フンッ!」と吐き出しているかのようです。

人間でもテニスや重量挙げで力む際に思わず声が漏れることがありますが、それと同じ現象だと考えられます。

息を吐くことで腹筋など体幹の筋肉が一層働き、身体が安定して力を込めやすくなる効果が知られているため、キツツキも呼気で体幹を固め打撃力を高めていると考えられます。

さらに、キツツキが息を吐くときの空気の流れが「鳴管(めいかん)」という鳥特有の声を出す器官を通っていることも確認されました。

通常、鳥はこの鳴管を使って鳴き声を出しますが、キツツキは穴を掘るときに声は出していません。

つまり、鳴管を通った空気は声を出すためではなく、体を支えたり踏ん張ったりする力を生むために使われている可能性があります。

「気合いの呼吸」は生物共通の戦略か?

本研究は、キツツキが全身の筋肉と呼吸を緻密に連動させることで、身体を極めて効率的な打撃システムに仕立て上げていたことが示されました。

この発見により、呼吸と筋肉の連携が極限の運動能力発揮に果たす役割について理解が深まりました。小さな体で大きな仕事をやってのけるキツツキは、生物の運動能力が進化によってどこまで高められるのか、その一端を示しています。

ではここで、なぜ呼吸の効果がこれほど大きいのかを整理してみましょう。

キツツキの研究で見えてきたのは、呼吸が「体を一瞬で固くする力」と「動きを乱さないリズムの源」という、二つの役割を同時に担っていることでした。

打つ直前に息を吐くと、お腹の筋肉がギュッと働き、胴体全体が一時的に硬くなります。

打撃のたびに息を吐くこの「気合いの呼吸」によって体幹が安定し、衝撃に負けない強固な姿勢が瞬時に作り出され、振り下ろしたクチバシの運動エネルギーを無駄なく木に伝えることができると考えられます。

ハンマーの柄が柔らかければ力が逃げてしまうように、体を固めることが打撃の威力を保つカギなのです。

さらに、呼吸には全身のタイミングをそろえる“合図”としての働きもあると考えられます。

息を吸う・吐くというリズムは、脳と筋肉に共通の拍子を刻みます。その拍子に合わせることで、各筋肉が無駄なく動けるのです。

つまり呼吸は、力を出すための腹巻きベルトであり、エネルギーの通り道を整える配線でもあり、動作のリズムを刻むメトロノームでもあります。

私たち人間も、重いものを持ち上げるときに思わず「フッ」と息を吐きます。

これは偶然ではなく、身体の構造に備わった自然な効率化のしくみです。

キツツキもまた、自然が与えたそのメカニズムを極限まで使いこなしている――呼吸とは、まさに生命が作り上げた“静かな力のデザイン”なのです。

一方で、研究者はこの行動を「身体を使ったディスプレイ(誇示行動)」として位置づけ直せる可能性があると述べています。

事実、オスのキツツキはドラミングで縄張りや求愛をアピールしますが、その際の巧みさや迫力は相手へのメッセージになっている可能性があります。スピードではなく、スキルの問題だと指摘する研究者もいます。

言い換えれば、キツツキは全身の協調とタイミングという“職人技”で勝負しており、その巧みさこそが仲間内での魅力につながっているのかもしれません。

今回のキツツキ研究から得られた知見は、動物だけでなく人間の運動生理にも通じると考えられます。

もし息を吐き出す瞬間がインパクトの瞬間として最適であることが種を超えて確認できれば、息を吐き出すという動作が全身に及ぼす影響をさらに調べ、「呼吸すら武器にする」しくみをより深く理解できるでしょう。

参考文献

Woodpeckers grunt and brace their bodies like athletes to maximize drilling power

https://phys.org/news/2025-11-woodpeckers-grunt-brace-bodies-athletes.html

元論文

Neuromuscular coordination of movement and breathing forges a hammer-like mechanism for woodpecker drilling

https://doi.org/10.1242/jeb.251167

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部