今から100年以上も前、ドイツのある生物学者がある驚きの発見をしました。

それは「ウニの受精卵を2つに割ると、それぞれの細胞が独立して成長し、完全な双子となる」ことでした。

以来、これは生物学上の大きな問題として残りました。

そして今回、筑波大学ら日本の研究チームがついに「ウニが双子を作り出すメカニズム」の解明に成功したのです。

明るみになった仕組みを見てみましょう。

研究の詳細は2025年9月5日付で科学雑誌『Nature Communications』に掲載されています。

目次

- 19世紀から続く「ウニの双子」の謎

- 細胞の自律的な力とシグナルの再起動

19世紀から続く「ウニの双子」の謎

19世紀末、ドイツの発生学者 ハンス・ドリーシュ(Hans Driesch) は歴史に残る実験を行いました。

ウニの受精卵が「2細胞期(受精卵が最初の分裂を終えて2つの細胞になった段階)」の段階で、2つの細胞を引き離すと、それぞれが完全なウニの幼生に成長することを示したのです 。

この発見は、当時の生物学に大きな衝撃を与えました。

というのも、それまでは胚の各部分にはすでに将来の役割が決められており、切り離すと欠損した状態でしか育たないと考えられていたからです。

ところが、ウニ胚は自分の体の設計図を柔軟に描き直し、失われた半分を補うかのように発生をやり直しました。

これが「調節発生」と呼ばれる現象です。

実際、人間の一卵性双生児も、受精卵が発生の初期段階で自然に分裂し、それぞれが独立して成長することで生まれると考えられています。

つまり、ドリーシュの発見は、双子誕生という人類にとって身近でありながら謎の多い現象を理解する鍵でもありました。

しかし大きな疑問が残っていました。

胚が分割されると、本来1本だけと定まっている「前後軸(頭と尾を結ぶ軸)」や「背腹軸(背中とお腹の方向)」が乱れてしまうはずです。

では、なぜ分かれた胚が再び正しい位置情報を回復し、完全な体を作り直せるのでしょうか。

この「体の軸の再構築」の仕組みは、100年以上にわたり未解明のままでした 。

細胞の自律的な力とシグナルの再起動

研究チームは、最新のライブイメージング技術や分子生物学的手法を駆使し、バフンウニの2細胞期胚を人工的に半分に分け、その後の発生を詳細に観察しました。

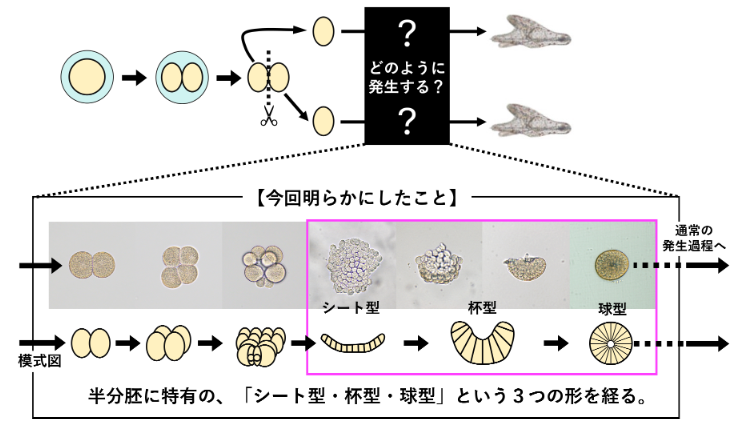

1. 半胚の形態変化

観察の結果、半分にされた胚は通常の完全な胚とは異なる道をたどりました。

-

最初は平らなシート状に細胞が並ぶ

-

次にカップ状に変形

-

さらにカップの縁が閉じて球状になり

-

最終的には正常な胚に似た小さな胞胚へと発達

この過程で、細胞数が増えたわけではなく、細胞1つ1つの形が変わることによって全体が丸まっていくことがわかりました。

2. 形態をつくる力の正体

この「平板→カップ→球体」への変形には、細胞内部のアクトミオシン(アクチンとミオシンの複合体)が生み出す収縮力が関与していました。

また、細胞同士を強く接着させる構造であるセプテートジャンクションも重要な役割を果たしていました。

これらが協調的に働くことで、切り離された半胚でも細胞同士が結束し、自己組織的に丸い構造を再形成できるのです 。

3. 体軸の再構築

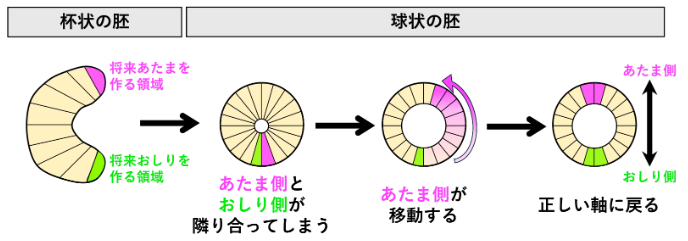

さらに遺伝子発現を追跡すると、球体化の過程で前後軸が一時的に崩壊し、本来は離れている前端(頭側)と後端(尾側)が隣接することが確認されました。

しかしその後、Wnt/βカテニンシグナル(胚の発生や再生を制御する代表的な細胞内シグナル伝達経路の一つ)が一時的に再活性化され、前端を決定する遺伝子 FoxQ2 の位置が修正されることで、軸が正しく再構築されることがわかりました。

4. 背腹軸の修復

続く解析では、背腹軸を決めるシグナル分子も一度は乱れるものの、時間が経つと再び正常なパターンへと回復することが観察されました。

このことから、前後軸の再形成が背腹軸の再構築を引き起こす条件を整えることが示されました。

今回の研究により、ウニの受精卵が「半分に割れても、再び自ら体を組み立て直し完全な個体になる」という驚異的な現象の裏側に、細胞の自律的な形態変化と遺伝子シグナルの再活性化による軸の再構築があることが初めて明らかになりました。

この知見は、発生生物学の古典的な謎を解き明かすだけでなく、ヒトを含む動物の発生や一卵性双生児の形成、さらには再生医療や人工臓器研究においても重要なヒントを与えるものと期待されています。

参考文献

ウニが双子をつくる仕組みを解明

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/biology-environment/20250905180000.html

元論文

Unraveling the regulative development and molecular mechanisms of identical sea urchin twins

https://doi.org/10.1038/s41467-025-63111-z

ライター

千野 真吾: 生物学に興味のあるWebライター。普段は読書をするのが趣味で、休みの日には野鳥や動物の写真を撮っています。

編集者

ナゾロジー 編集部