鏡の中に映った幼い自分の顔を見るだけで、ずっと忘れていた子供時代の記憶が蘇るかもしれません。

イギリスのアングリア・ラスキン大学(ARU)を中心とした研究チームは、デジタル技術を使って参加者に「子供の頃の自分の顔」を錯覚的に体験させることで、幼少期のエピソード記憶(過去の体験の鮮やかな記憶)がより詳細に思い出されることを発見しました。

脳は過去の記憶を身体の感覚やイメージと結びつけて保存している可能性があり、自分自身の「見た目」を少し変えるだけで、普段アクセスできないような古い記憶が引き出される可能性が示唆されています。

しかし本当に、私たちは自分の姿を変えるだけで、長年眠っていた記憶を自由に蘇らせることができるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年10月9日に『Scientific Reports』にて発表されました。

目次

- 幼い自分を再体験すると記憶力が向上する?

- あなたの脳は『昔の身体』を認識すると記憶を引きずり出してくれる

- 記憶は『身体の感覚』と結びついている

幼い自分を再体験すると記憶力が向上する?

記憶というのは、本当に不思議なものです。

普段は忘れているように見えても、ちょっとしたことがきっかけで急に鮮明に蘇ることがあります。

例えば、数年ぶりにアルバムをめくっていたら、自分の子供時代の写真が出てきて、その瞬間に「あ、こんなことあったな!」と、それまで忘れていた思い出がどんどん浮かんでくる。

そんな経験はきっと誰にでもあるでしょう。

また、街角で偶然耳にした昔好きだった曲を聴いて、学生時代の友達や好きだった相手の顔が鮮やかに浮かび上がったり、どこからともなく香ってきた匂いで、おばあちゃんの家に遊びに行った子供の頃の記憶がふと蘇ったりすることもあります。

とくに嗅覚は記憶を呼び起こす力が非常に強いことが知られていて、心理学ではこれを「プルースト現象」と呼ぶこともあります。

それでは、「自分自身の姿」を目の前にすることが、忘れていた記憶を蘇らせるきっかけになるとしたらどうでしょうか?

私たちはどんな出来事も、自分の体を通じて体験しています。

つまり、どんな思い出にも、「そのときの自分の体の感覚」が一緒に刻み込まれている可能性があるわけです。

このアイデアを理解するために、まず人間が持っている「身体所有感」という現象を考えてみましょう。

身体所有感とは、自分の手や足、顔などの体の一部が「これは私のものだ」と当たり前に感じられることです。

例えば、私たちは目を閉じていても自分の手を触られたらすぐに「これは自分の手だ」と気づきますね。

逆に、テレビやネットの動画で人が転んで痛がるのを見ても、自分自身は痛みを感じません。

なぜなら、その手や足を自分のものだと感じていないからです。

しかし心理学の世界では、この身体所有感が簡単に「錯覚」で揺らいでしまうことが知られています。

特に有名なものに「ラバーハンド錯覚」という実験があります。

この実験では、自分の本物の手を机の下に隠して、机の上にはゴム製の手を置きます。

そのゴムの手と自分の手をまったく同時に筆でなでると、驚くことに脳はゴムの手を「自分の手だ」と錯覚してしまいます。

言ってしまえば、「脳が手を取り違えている」わけですね。

近年では、この現象が「顔」でも起こることが発見されました。

これが「エンフェイスメント錯覚」と呼ばれるもので、自分の目の前にある他人の顔を、まるで自分の顔のように感じてしまう現象です。

たとえば、画面上の知らない顔が自分と同じ動きをしていたり、同じタイミングで顔を触られたりすると、脳はその顔を「あ、これ自分の顔だ」と勘違いしてしまうのです。

ただ、これまでの研究では、こうした「身体錯覚」と私たちの「記憶」との関係は深く探られていませんでした。

私たちが抱く子供時代の記憶は、なんとなく曖昧でぼんやりしていますよね。

特に3歳以前の出来事については、多くの人が「まったく思い出せないのが当たり前」だと考えられています。

ところが、今回の研究チームはここで大胆な発想の転換を試みました。

「幼い頃の記憶が形成されたその瞬間、私たちは今とはまったく違った体を持っていました。もし『子供だった頃の体』をもう一度体験できれば、そのときの記憶を呼び覚ますことができるのではないでしょうか?」

これが、英国アングリア・ラスキン大学の研究者、ジェーン・アスペル教授らが検討しようとしたアイデアです。

本当に、自分の子供時代の顔や体を「再び体験」することで、これまでずっと眠っていた記憶が蘇ることはあるのでしょうか?

あなたの脳は『昔の身体』を認識すると記憶を引きずり出してくれる

この興味深い仮説を確かめるために、研究チームは特殊な実験を行いました。

実験には、成人の男女50人が自宅からオンラインで参加しました。

自宅でできる実験というのは近年増えていますが、この実験では参加者のウェブカメラが重要な役割を果たします。

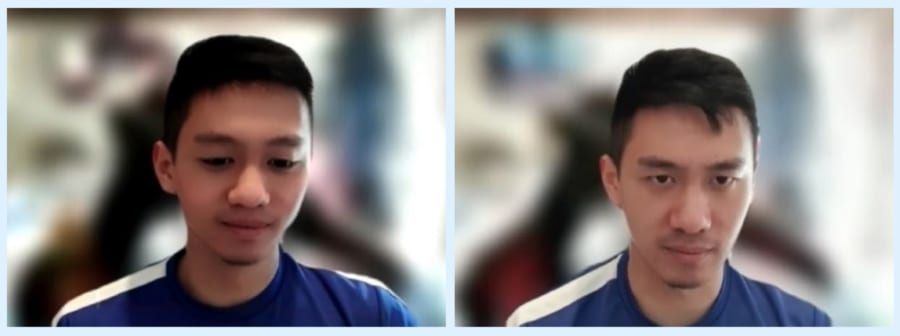

参加者はまずパソコンの前に座り、自分の顔をウェブカメラに映します。

するとソフトウェアによって、画面上の自分の顔がリアルタイムで「若返った」ように幼児化されます。

この様子は、まるで鏡の中に昔の子供だった頃の自分が突然現れたかのような、不思議な錯覚を引き起こします。

「錯覚」と聞くと奇妙な響きがありますが、実際の仕組みはシンプルです。

具体的には、参加者が頭を左右にゆっくり動かすと、画面の中の幼くなった顔もまったく同じ動きを同じタイミングで行います。

鏡を覗き込んで自分の顔を動かすとき、鏡の中の自分もぴったり同じ動きをするのは当然ですよね。

これと同じ仕組みをデジタル技術で再現することで、脳は「あ、この子供の顔は自分自身だ」と感じる「錯覚」を起こすわけです。

もう一方の「対照グループ」と呼ばれる参加者たちは、自分の顔を幼く加工せず、そのまま通常通りウェブカメラで映された自分の顔を見ていました。

こちらのグループでは「自分の普段の顔」を鏡で見ているのと同じ状況を作ったわけですね。

さて、この錯覚によって「子供になった自分を再体験」した参加者たちは、その直後に特別なインタビューを受けました。

これは「自伝的記憶インタビュー」というもので、参加者が自分自身の昔の記憶を詳しく語るためのものです。

インタビューでは特に、子供時代(幼少期)に経験した出来事について、どれだけ具体的に語れるかが調べられました。

その結果、「子供の顔を体験したグループ」は、「普段の顔を見ていたグループ」に比べて、幼少期のエピソード記憶(過去の出来事をリアルに思い出す力)が明らかに豊富になりました。

つまり、子供時代の姿を目の前にすることで、本当に幼少期の記憶をたくさん思い出せるようになった、という結果が出たわけです。

具体的に言うと、普段であれば「あぁ、幼稚園の頃は運動会が楽しかったなあ」くらいの漠然とした思い出が、この実験を体験した直後には「運動会のとき、日差しが暑くて土のグラウンドに転んでしまい、そのときの土のざらざらした感触まで鮮明に思い出せた」といった詳細な形で語れるようになりました。

研究チームはこの記憶の細かさを評価するために、自由に思い出して語る力(自由想起:FR)と、質問に答えて具体的に思い出す力(特定質問:SP)の両方を総合して「合成スコア」という数値で評価しています。

その結果、「子供の自分」を見たグループのほうが合計スコアの単純比較で約17~20%も高くなっていました。

興味深いのは、この効果が「エピソード記憶」(過去の体験を鮮やかに再現する力)にだけ現れ、「セマンティック記憶」(住所や学校名などの具体的な事実を記憶する能力)には全く変化がなかったことです。

つまり、今回の「子供の自分に戻る」という操作は、特に過去の体験を追体験するような「エピソード記憶」にだけ特異的に作用したのですね。

では、なぜこんな面白い現象が起きたのでしょうか?

研究者たちは、その答えを「私たちの脳が記憶を作る際に、その時の『自分の体の感覚』まで一緒に保存している可能性が高い」からだと考えています。

記憶は単に頭の中だけに保存されるのではなく、「その出来事を体験した体の感覚」も一緒に記録されている、というわけです。

つまり、幼い頃の体験をした時の「自分の体」にもう一度出会うことが、まさに記憶を引き出す手がかりとなった可能性があります。

私たちの脳は、本当に柔軟で不思議な器官です。

例えば、人間の脳は自分の本当の手ではなく、ゴムでできた作り物の手を見て触れられるだけで、「この手が自分の手だ」と錯覚することが知られています。

これは有名な「ラバーハンド錯覚」と呼ばれるもので、脳が簡単に「体の取り違え」をしてしまうことを示しています。

同じように、今回の実験でも「子供の自分」の姿を見ることで、脳が簡単に「これは自分自身だ」と錯覚し、その結果として普段アクセスできなかった昔の記憶が急に引き出されたと考えられるのです。

果たして、この驚くべき「身体錯覚」が記憶の研究にどんな新たな道を開くことになるのでしょうか?

記憶は『身体の感覚』と結びついている

今回の研究から明らかになったのは、「自分の見た目を少し変える」だけで、忘れていた記憶がよみがえることがある、というシンプルで驚きのある発見でした。

人間の記憶は、ただ脳の中に出来事だけが保存されているのではありません。

その出来事を体験したときの「自分の身体の感覚やイメージ」も一緒に記憶されている可能性が高いということです。

今回は、デジタルの力を借りて「子供だった頃の自分の顔」を再現し、それを自分自身のものとして感じることで、幼少期の記憶を鮮やかに思い出せるようになったのです。

この発見が持つ社会的な意義は非常に大きいでしょう。

研究チームは今後、さらに高度な技術を使って、幼児期のより早い時期の記憶にさえアクセスできる可能性を検討しています。

幼い頃の記憶は、大人になると多くが失われたり曖昧になったりしますが、こうした身体錯覚を利用したアプローチが進めば、今まで思い出せなかった幼児期の記憶を取り戻せる可能性も広がります。

ただし、ここで注意したいのは、今回の研究で使った「魔法の鏡」のような方法によって、どんな記憶でもすべて蘇るわけではないということです。

特に、生まれてすぐの赤ちゃんの頃の記憶は、そもそも脳にきちんと記録されていない可能性が高いのです。

つまり、「記憶自体が保存されていない場合には、この錯覚も効果を持たない」という限界があります。

しかし、こうした限界があるからといって、今回の成果の価値が下がることはありません。

むしろ、人間の脳がこれほど柔軟で、身体イメージを少し変えるだけで記憶の引き出し方が変わるということが実証されたのは、記憶研究にとって大きな一歩です。

これまでとは異なる「新しい記憶の引き出し方」を私たちに示してくれたのです。

研究チームはこの成果をさらに発展させ、将来的にはVRなどの技術を応用して、記憶を呼び覚ますリハビリテーション技術の開発にもつなげたいと考えています。

たとえば、アルツハイマー病などの記憶障害のある方に、昔の自分の姿をVRで再現することで、失われた記憶を呼び起こす手助けができるかもしれません。

これが実現すれば、「過去の記憶が失われる」という悩みを持つ人々にとって大きな希望になるでしょう。

これまで「記憶の研究」と聞くと、どこか難しそうな実験室の話に感じられたかもしれません。

でも今回の研究が示したのは、私たち自身の体や見た目といった「身近なもの」が、記憶という複雑で神秘的な現象のカギになるという、驚きに満ちた新しい視点でした。

いつか自分の姿をデジタル技術で自由に再現できる時代が来たら、これまで閉ざされていた記憶の扉が開く日も遠くないかもしれません。

元論文

Illusory ownership of one’s younger face facilitates access to childhood episodic autobiographical memories

https://doi.org/10.1038/s41598-025-17963-6

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部