日本の筑波大学によって行われたマウス研究によって、眠っているときに記憶を固定化しているのは、たった3個の「新生ニューロン」と呼ばれる若い神経細胞であることが明らかになりました。

研究では、この僅かな新生ニューロンが脳波のリズムに合わせて再び活動することが、記憶を脳にしっかりと定着するために欠かせないことが示されています。

この「少数精鋭の神経細胞」が、私たちが昼間覚えたことを眠りの間に脳に定着させているとしたら、その仕組みを詳しく知ることで、記憶障害などの病気への新たな治療法にもつながるかもしれません。

では、睡眠中の脳の中で、この小さな細胞たちは一体どのように働いて記憶を定着させているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月5日に『Nature Communications』にて発表されました。

目次

- “寝て覚える”の中身は何か

- 記憶を固めるのは“3個の若いニューロン”

- 記憶の固定化と想起は別の仕事

“寝て覚える”の中身は何か

よくテストの前日に「ちゃんと寝た方がいい」とアドバイスされることがありますが、これは単なる気休めではありません。

私たちの脳は、勉強したことや体験したことを「記憶」としてしっかりと脳内に定着させるために、睡眠の時間をとても大切にしているのです。

つまり、眠る時間が記憶を整理して脳に書き込むための大切な「復習タイム」になっているわけです。

では、睡眠中の脳は具体的にどのようにして記憶を整理しているのでしょうか。

これまでの研究から、眠っている間に脳が学習した内容をもう一度短く再現している現象(これを「リプレイ」と呼びます)が報告されています。

たとえるなら、昼間に覚えたことを夜の間に頭の中で繰り返し練習しているようなものです。

さらに、睡眠には大きく分けて「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」という段階があります。

このうちレム睡眠は、「夢を見やすい」とされる睡眠で、脳が活発に動いています。

レム睡眠の間には「シータ波」と呼ばれる、一定のリズムをもった脳波が海馬という脳の部位を中心に現れます。

このシータ波が「記憶の整理にとても重要な役割を果たしているのではないか」ということが以前から指摘されていました。

ですが、このシータ波が実際にどのような細胞に働きかけ、どのように記憶を強化しているのか、その具体的な仕組みまではよく分かっていなかったのです。

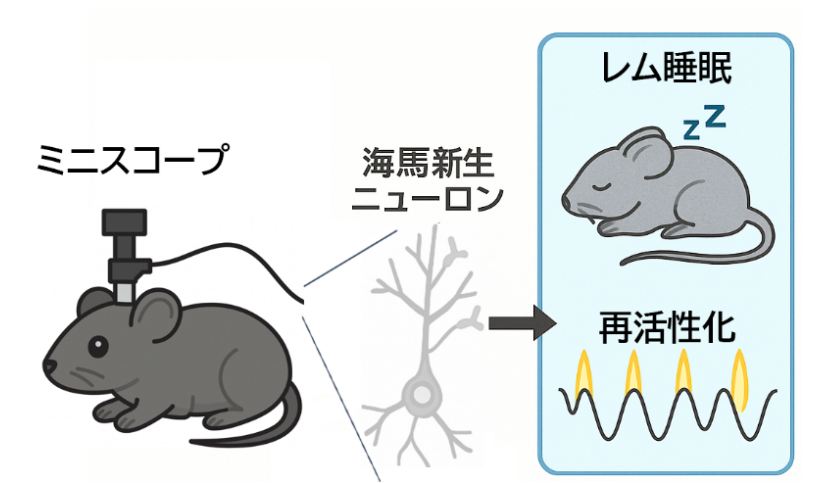

こうした中で研究チームが注目したのは、脳の中でも記憶を担当する「海馬」と呼ばれる部分に存在する「新生ニューロン」と呼ばれる細胞です。

新生ニューロンとは、生まれたばかりの若い神経細胞のことで、特に子どもの脳に多く存在しますが、大人になってからもわずかながら新しく生まれ続けています。

数はとても少ないのですが、この若いニューロンたちは、記憶の固定に重要な役割を果たしているのではないかと考えられてきました。

また、アルツハイマー病などの記憶障害が起こる病気では、この新生ニューロンが大きく減ってしまうことが報告されています。

つまり、若い神経細胞が記憶を脳に定着させるためのカギになっている可能性があるわけです。

しかし、その新生ニューロンが具体的にどのように記憶と関係しているのかという「はっきりとした証拠」は、これまでの研究では得られていませんでした。

そこで今回、筑波大学の坂口昌徳准教授らの研究チームは、睡眠中に脳の中で何が起きているのかという謎に真正面から取り組みました。

特に「新生ニューロン」が記憶を定着させるためにどんな役割を果たしているのかを明らかにしようとしたのです。

そのために研究チームは、「若い新生ニューロンが睡眠中に本当に重要な役割を果たしているのか」「もし役割があるなら、どのタイミングで働いているのか」を詳しく調べる実験を行いました。

記憶を固めるのは“3個の若いニューロン”

研究チームはまず、記憶を脳が定着させる仕組みを確かめるために、「恐怖記憶」というタイプの記憶を使った実験を行いました。

この恐怖記憶とは、「ある場所で怖い体験をすると、その場所自体を怖いと感じるようになる」という学習のことを言います。

具体的には、マウスを特定の小さな箱(実験用のケージ)に入れて、そこで短い電気ショックを与えるという方法を使いました。

すると、マウスはその場所を覚え、「この場所にいると怖い目に遭う」と学習します。

これが「文脈恐怖条件づけ」と呼ばれるものです。

この学習の過程で、研究者たちは特に脳の中にある「海馬」という部分を観察しました。

海馬は脳の中でも特に記憶を司る重要な場所で、さまざまな情報を「脳の記憶」として保存したり整理したりする役割を担っています。

そして海馬には、「新生ニューロン」と呼ばれる生まれたての若い神経細胞がわずかに存在しています。

研究チームは、この新生ニューロンが記憶の整理にどのように関係しているのかを確かめるため、マウスの海馬で新生ニューロンだけを観察できるような特別な工夫をしました。

その結果、研究者たちはまず予想外のことを発見しました。

なんと、記憶を学習した際に特に強く反応を示した新生ニューロンは、「1匹のマウスあたり平均わずか2.4個(約3個)しかなかった」のです。

これは海馬に存在する膨大な数の神経細胞の中でも非常に小さな集団で、まさに「少数精鋭」のチームといったところでしょう。

しかし、この極めて少数の新生ニューロンが実はとても重要であることを示す、もう一つの重要な結果も得られました。

それは、学習の後でマウスが眠っている間に起きていました。

マウスが「レム睡眠」という眠りの状態にあるとき、学習時に活発だった新生ニューロンが再び活動を始めたのです。

レム睡眠は夢を見るときに多い睡眠で、脳の中ではさまざまな情報が整理されていると考えられています。

つまり、この少数の新生ニューロンが、昼間に覚えた恐怖の記憶を睡眠中にもう一度短く「再演」し、その記憶を脳にしっかりと刻み込んでいる可能性が示されたのです。

では、この再演は本当に記憶の固定に必須なのでしょうか?

それを調べるため、研究チームは新生ニューロンの活動を人為的に止める実験を行いました。

レム睡眠の間だけ新生ニューロンの再活動を止められたマウスは、翌日、記憶のテストをすると、怖い場所に戻ったときの「フリージング(凍りつき行動)」が弱くなってしまいました。

フリージングは、マウスが恐怖を感じたときに身を守るために動きを止める行動です。

つまり、新生ニューロンの再活動が止まると、記憶がしっかり脳に残らず、翌日には薄れてしまったということになります。

興味深いことに、この新生ニューロンを止めるタイミングも重要でした。

同じ新生ニューロンでも、記憶のテスト中(つまり、昼間に記憶を思い出すとき)に止めても影響はありませんでした。

新生ニューロンは、記憶を固定する「眠っている間の作業」にのみ重要であり、「昼間に記憶を思い出す作業」には関与していなかったのです。

つまり、「記憶を固定する」と「記憶を思い出す」という二つの作業が別々に存在することが明確になりました。

さらに研究チームは、記憶の整理に関係する細胞の年齢や種類についても調べました。

新生ニューロンは若い細胞ですが、生まれてから10週間経った成熟した新生ニューロンや、生まれつき脳に存在している顆粒細胞(GN)と呼ばれる別の種類の細胞を止めても記憶には影響がありませんでした。

つまり、記憶の固定に必要なのは、「若い」新生ニューロンだけであることが示されたのです。

そして最後に、研究チームは新生ニューロンが活動する「タイミング」にも着目しました。

海馬では、レム睡眠の間に「シータ波」というリズムのある脳波が流れています。

研究チームはこのシータ波の波形を4つの段階(位相)に分け、どのタイミングで新生ニューロンが活動しているのかを詳しく調べました。

すると、「シータ波の上り坂のタイミング(位相1)」で新生ニューロンを止めたときに限り、記憶の固定が妨げられることが分かったのです。

他のタイミングで止めても、記憶は影響を受けませんでした。

つまり、新生ニューロンが脳の中で「正しいタイミング」で活動することが、記憶を脳に定着させるために不可欠であることが示されました。

これはまるで、音楽の演奏でリズムに正しく合わせることが美しい演奏に欠かせないようなものです。

こうして、研究チームは少数の新生ニューロンが記憶を整理し、定着させるための非常に重要な役割を担っていることを、明確に実証したのです。

記憶の固定化と想起は別の仕事

私たちは、普段何気なく眠っていますが、実は眠りの間に脳の中でさまざまな大切な作業が行われています。

特に重要なのが、「記憶の整理」です。

記憶を整理するとは、昼間に学んだことや体験したことを脳に定着させ、後から思い出せるようにするということです。

今回の研究は、「睡眠中に脳はどのように記憶を整理しているのか」という謎に対して、具体的な答えを示しました。

これまでの研究で、記憶を整理する睡眠の仕組みにおいて「レム睡眠」という睡眠が重要であることは知られていました。

レム睡眠は夢を見る睡眠とも呼ばれ、この間、脳ではさまざまな情報処理が行われています。

特に、このレム睡眠中に脳の中の「海馬」と呼ばれる部分で、「シータ波」という規則的なリズムの脳波が現れることもよく知られていました。

しかし、なぜシータ波が記憶の定着に重要なのか、その具体的な仕組みまではわかっていませんでした。

そのため、記憶とシータ波をつなぐ明確な「証拠」が必要でした。

そこで今回の研究チームが注目したのが、「新生ニューロン」と呼ばれる若い細胞の存在でした。

実験によって、海馬の中にあるほんの数個の新生ニューロンが、レム睡眠中にシータ波のリズムに合わせて再び活動し、それが記憶の固定に必要であるということが初めて明確に証明されました。

これは過去の研究と比べても重要な進展で、シータ波という「リズム」に合わせて、ほんの少しの新生ニューロンが活動することで記憶がしっかり脳に定着する仕組みが初めてはっきりと示されたのです。

また今回の結果から、脳の中で記憶を定着させること(記憶の固定)と、その記憶を後から取り出して使うこと(記憶の想起)が、まったく別の作業であることも明らかになりました。

つまり、新生ニューロンは「記憶を脳に保存する作業」にはとても重要ですが、「記憶を取り出す作業」には関わっていなかったのです。

これは例えるなら、夜の間に大切なことをノートにきちんと書き込んでおく作業と、翌日にそのノートを開いて中身を確認する作業が別の役割であることと同じです。

つまり、夜の間に記憶を整理しておかなければ、翌日になってその記憶を正しく取り出すことができないのです。

さらに、この研究から「タイミング」の重要性も改めて確認されました。

新生ニューロンは単に再活動するだけではなく、シータ波のリズムの中でも特に「波が上がるタイミング(上昇相)」に合わせて活動することが重要だったのです。

これはまるで、音楽に合わせてダンサーが正しいタイミングで踊るときに美しいパフォーマンスになるのと似ています。

正しいタイミングでの活動が記憶の整理を成功させるための必須条件だということが分かりました。

一方で、この研究が行われたのはあくまでもマウスの実験です。

人間でも大人になってから新生ニューロンが存在する可能性があると過去の研究で示唆されていますが、実際に人間でも同じ仕組みが働いているかどうかは、今後の研究で調べる必要があります。

もしこの新生ニューロンが記憶の固定に関わっているとすれば、こうした病気で新生ニューロンが減少することが記憶障害につながっている可能性があります。

そのため今回明らかになった仕組みは、将来的にアルツハイマー病などの記憶障害を治療する新しい方法の開発につながるかもしれません。

ただし、この病気との関連性については、今回の研究では直接調べられたわけではありませんから、あくまで今後の課題です。

今回の研究成果は、脳の中で記憶がどのように定着するかを理解する上で、重要な新しい視点を提供しています。

眠っている間の数個の小さな細胞の活動が、記憶をしっかりと脳に刻み込むために必要であるということを知ると、改めて睡眠の大切さを感じます。

もしかすると今夜眠りについたとき、あなたの脳の中でも、小さな記憶係が脳波のリズムに合わせて、今日一日の出来事をこっそりと脳に書き込んでいるかもしれません。

参考文献

わずか3個のニューロンが睡眠中に記憶を固定化させる

https://www.tsukuba.ac.jp/journal/medicine-health/20250819143000.html

元論文

Transient reactivation of small ensembles of adult-born neurons during REM sleep supports memory consolidation in mice

https://doi.org/10.1038/s41467-025-62554-8

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部