アメリカのコンシーバブル・ライフ・サイエンシーズ研究機関で行われた研究によって、体外受精の一工程である顕微授精がこれまでの常識を覆すかもしれない、驚くべき技術革新を迎えました。

普通ならば顕微鏡を覗き込んで人の手でこなさねばならない細かい作業を、ロボットと人工知能が一括して担当し、しかも3700キロ離れた遠隔地からの指令で操作を完了させたというのです。

自動化された機械によって新たな生命を生み出す環境が整えられつつあるのです。

こうした画期的な技術は、生殖医療の常識を変え、世界中の不妊治療の現場に新しい風を吹き込むと期待されていますが、果たしてこれは本当に“次の当たり前”となっていくのでしょうか。

研究内容の詳細は『RBMO』にて発表されました。

目次

- 職人芸に頼る不妊治療の限界

- AI操作の体外受精で命を生み出す

- ロボットは人の手を超えるのか?課題と未来図

職人芸に頼る不妊治療の限界

不妊治療の世界では、卵子と精子を顕微鏡レベルで操作して受精させる顕微授精という技術が広く行われています。

これは、まるで職人が極小の宝石を一つずつ手作業で磨き上げるかのような精巧さが求められ、術者の熟練度やその日のコンディションによっても仕上がりが変わってしまうという特徴がありました。

いくら成功率が高いといっても、人によるばらつきや集中力の限界は避けられません。

こうした制約を打破する鍵として期待されているのが、自動化と人工知能技術の活用です。

自動運転や産業用ロボットがそうであるように、もし受精のプロセスすら正確無比に機械が行えるならば、時間や場所を問わず安定した成果が得られるだけでなく、熟練技術者が不足する地域でも恩恵を受けられるようになります。

顕微授精は1990年代に実用化されて以来大きな技術変化が少なかったのですが、ここへきて人工知能やロボット工学を組み合わせることで「人間の手を使わずに、ほぼ自動で受精を成立させる」試みに火がつき始めました。

そこで今回研究者たちは、顕微授精のミクロレベルの作業工程を包括的に自動化すると同時に、遠隔地からも操作・監視できるシステムを構築し、その実力を実験的に確かめることにしました。

AI操作の体外受精で命を生み出す

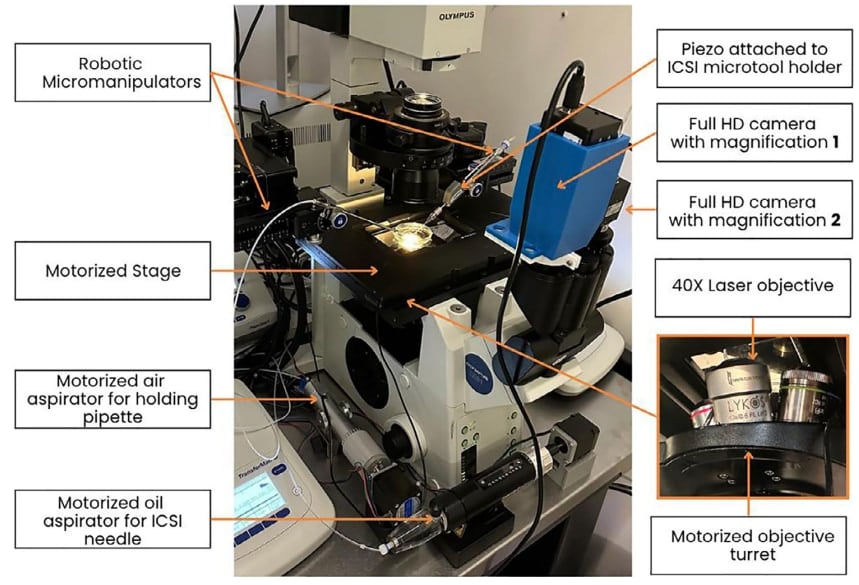

今回の研究では、熟練のテクニックを必要としてきた顕微授精の工程を、できる限り機械に任せられるようにするため、「自動化ワークステーション」という特別な装置が開発・利用されました。

従来なら熟練の胚培養士が手動で行う“極小レベル”の動作(例えば針を数ミクロン単位で動かして卵子に注入する、精子のしっぽをピタリと狙って動きを止める、顕微鏡のピントを合わせ続けるなど)を、全体で23ものステップに分けてプログラム化し、人工知能やロボット機構が自動で進めていくのです。

さらにこのワークステーションのすごい点は、操作を担当する人が実際の実験室(今回の場合はメキシコの施設)にいなくてもいいところにあります。

約3700キロ離れた場所から、インターネット越しに「針を〇ミリ右へ動かす」「卵子をゆっくり固定する」「精子の動きをレーザーで止める」といったデジタル指令をリアルタイムで送り、その通りにロボットが顕微鏡の下でミクロ単位の作業をこなしていきました。

これはいわば、遠方から高精度のリモート操作ができる“医療版ドローン”のようなイメージといえるでしょう。

実際の実験では、40歳の女性が治療に使う予定だったドナー卵子8個のうち5個を「遠隔・自動顕微授精」で受精させ、残り3個は従来の「手動顕微授精」(人間の胚培養士による従来技法)とし、結果を比較しました。

遠隔・自動顕微授精の受精率は80%(5個のうち4個が正常に受精)、手動顕微授精では100%(3個中3個)でしたが、少ないサンプル数であることを考慮するといずれも高い成功率といえます。

しかも、遠隔・自動顕微授精と手動顕微授精の両方で作られた受精卵は、いずれも2つずつ問題なく胚盤胞(着床可能な段階の胚)にまで育ちました。

ここで特筆すべきは、そのうち遠隔・自動顕微授精で作られた胚の一つをいったん凍結し、後日解凍して子宮に戻したところ、結果的に健康な男児が誕生したという点です。

いわば「機械主体で受精した初めての赤ちゃん」がこの世に生まれたというわけで、世界中の生殖医療界に強烈なインパクトを与えています。

ただし、今回のシステムでは23のステップ中、ほぼ半数(約50%)は完全に人工知能に任せられたものの、残りのステップや不測の事態には遠隔のオペレーターが補助的に指令を出していました。

すべてを完璧に自動化できたわけではない点は今後の課題ですが、それでもおよそ半分は人間がタッチせずに自動で進むというのは極めて大きな進歩といえます。

また、時間面の比較も興味深いところです。

従来の手動顕微授精では、熟練の胚培養士が一つの卵子に精子を注入し終えるまで平均1分ほどしかかからないのに対し、遠隔・自動顕微授精では同じ作業に約10分かかりました。

現状では手動のほうが圧倒的に速いわけですが、これはあくまで機械が試作段階であり、人工知能の学習データや操作インターフェースの改良によって大幅に短縮できる余地があると研究者たちは考えています。

自動運転や産業用ロボットが急速に発展してきたように、顕微授精でも「手動より速く正確」という世界が訪れる可能性があるのです。

一方、人間の直感や経験に支えられた「職人技」が不要になるわけではありません。

今回の実験でも、初期セッティング(卵子や精子を培養皿に配置するなど)は現場のスタッフが実施しましたし、想定外のトラブルが起きたときには人の判断で修正を加える場面もありました。

しかし、研究者たちは将来的にこれらの部分も含めて自動化できるかもしれないと期待しています。

仮に全面的な自動化が難しくとも、多くの国や地域で専門家を招へいできずにいる医療現場が、このリモート技術を活用することで格段に高レベルの治療を提供できるようになるかもしれません。

今後、改良と検証が進めば、世界中のどこにいてもインターネット回線さえ確保できれば、熟練者の目と手に近い精度で顕微授精を行い、さらに“いつでも同じ品質”の受精プロセスを実現できる未来が開けるでしょう。

まさに人工知能とロボット技術による生殖医療の新時代を予感させる、大きな一歩といえます。

ロボットは人の手を超えるのか?課題と未来図

今回の成果は、「職人芸」が求められてきた顕微授精というデリケートな工程を、どこまでロボットや人工知能の手に委ねられるかを試した点で画期的です。

従来の顕微授精では、経験豊富な胚培養士が顕微鏡をのぞき込みながら何度も手元を微調整し、卵子の膜を破らないよう慎重に針を進め、精子を注入してきました。

それはまるで、ガラス細工の職人が割れやすいガラスを扱うような熟練の世界でした。

今回の研究では、その一連の工程のうち半分近くが、すでに機械だけでこなせることが証明されました。

もちろん残りの工程では人間の判断や遠隔からの指示が必要でしたが、それでも「機械に任せておける部分」が大幅に広がったのは大きな前進といえます。

ただし、「ほぼ自動化された顕微授精」は、まだ実験室レベルの話でもあります。

たとえば、途中で機械のトラブルが生じた場合には、人間がリアルタイムで手を貸さないといけません。

将来的にはこうしたトラブルシューティングも人工知能が行えるようになるかもしれませんが、現時点では「完璧な全自動化」には至っていないというのが正直なところです。

それでも、卵子に針を刺す深さやタイミングといった、本来なら“神経を研ぎ澄ませて行う”細やかなステップを機械が正確にこなせる可能性を見せてくれたのは大きいでしょう。

さらに今回の研究で注目すべきは、物理的に3700キロも離れた場所から指示を送り、極小の顕微操作を成功させた点です。

これは、インターネット越しに「針をもう少し右へ」「卵子をゆっくり固定して」といった指令を一瞬の遅延もほとんどなく届けられることを意味します。

まるで遠隔地にある精密な“分身ロボット”を操縦しているようなイメージです。

高速で安定したインターネット回線が前提になりますが、こうした通信インフラさえ確立されれば、熟練技術者が不足している地域や遠隔地であっても、トップレベルの顕微授精が実現できるかもしれません。

このように、「いつでも、どこでも、一流の顕微授精を行えるかもしれない」という未来を感じさせる一方で、まだ残る課題も明らかになりました。

自動操作はどうしても安全策を重視するあまり、手動より時間がかかる傾向があります。

通常の顕微授精なら1分ほどで終わる工程が、機械を介すると10分近く要する場面がありました。

しかし、これは自動運転車が開発初期にスピードを控えめにして安全性を確保していたのと同じで、システムが成熟すればもっと短縮できる可能性は十分にあります。

現に人工知能分野では、学習データが増えるにしたがって作業効率や精度が飛躍的に向上する例が多々報告されています。

顕微授精でも同じように、大規模な臨床データを取り込みながら段階的に改良を進めていくことで、人間の職人技を上回る精度と速度の両立が視野に入ってくるでしょう。

倫理面での懸念も無視できません。

胚は将来の子どもになる存在であるため、ミスや想定外の事態があってはならない、という強い責任が伴います。

今後、人工知能による自動操作がどこまで信用できるのか、人間による最終チェックや緊急時の介入はどの程度必要なのかなど、慎重な検討が求められるでしょう。

医療行為としての安全基準や規制も、国や地域によって異なる可能性があります。

ただ、その難しい課題をクリアした先に、多くの患者さんが「距離や技術者不足」の壁を越えて高度な不妊治療を受けられる未来が待っているかもしれません。

近い将来、顕微授精のみならず、遺伝子スクリーニングや着床前検査など、さまざまな工程が自動化され、さらに遠隔地から操作・監視できるようになれば、不妊治療の常識は一変するでしょう。

これからは「ロボットと人工知能が新しい命を育む時代」となりそうです。

元論文

Maze topiary in supergravity

https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2025.104943

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部