「飛行機が空を飛べる理由は、実は未解明だ」

ネット上でそんな話を聞いて驚いたことのある人は多いかもしれません。

でもちょっと待ってください。

私たちは学校で、飛行機の翼の形が空気の流れを変えて、上向きの揚力を生むと教わりました。

そして実際に、飛行機は毎日世界中の空を飛び回っています。

なのに、なぜ「未解明」だなんて言われるのでしょうか?

ここには、物理学という学問のある信念が関係しています。

今回は、科学の話題でたまに登場する「身近なその問題、今まで未解明だったの!?」となる理由を解説します。

目次

- 「理論がある」だけでは「解明」とは呼ばない

- じゃあ一般相対性理論はどうだったの?

「理論がある」だけでは「解明」とは呼ばない

身近な現象なのに、実は今まで未解明でした。

これは科学のニュースを聞いていると、割と高い頻度見かける話題です。

こうした表現を聞いたとき、多くの人が「え? それわかってなかったの?」と驚きます。

例えば、有名なのがタイトルにした「飛行機が飛ぶ理由は未解明」というものです。

しかしこれは、一般の人が思い浮かべる未解明とはちょっと意味が異なります。

物理学では、どんなに見事な理論を作っても、実験や観測でその正しさが確認されない限り、「解明された」とは言わないのです。

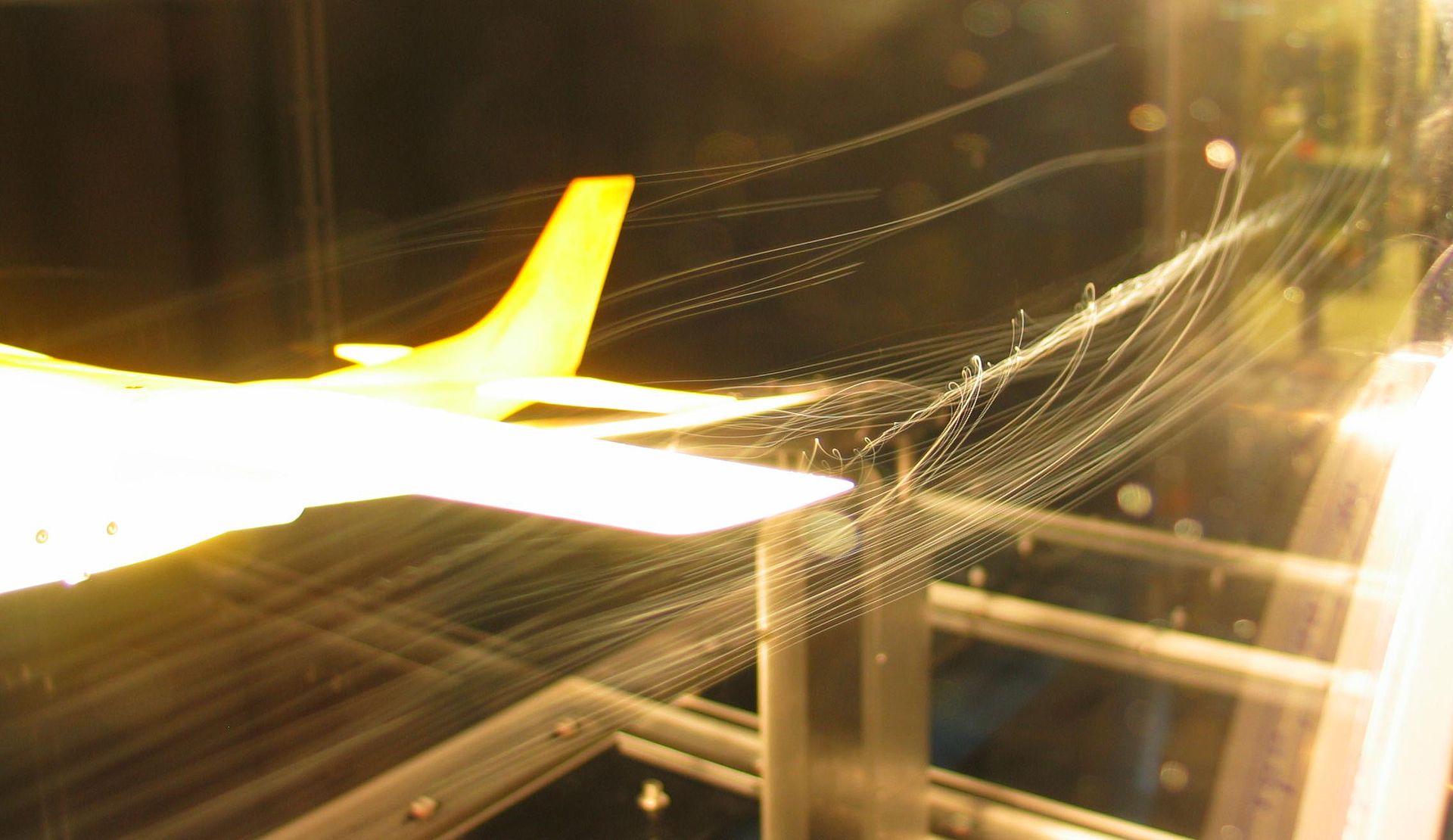

飛行機の揚力も、理論的にはきちんと説明できています。

しかし、空気の流れは非常に複雑で、細かな部分まですべてを実験で追跡し、完全に再現するのは今も難しい問題です。

だから物理学者たちは、「飛行機が飛ぶ原理は理論的にはわかっているが、現実の世界で細部まで完全に実証されたとは言えない」と、慎重な表現を使います。

これが物理学的には「まだ解明されていない」という表現になるのです。

なぜ物理学はここまで厳しいのか?

それは、物理学が伝統的に現実を解き明かす学問という視点を重んじてきたからです。

もともと物理学は、自然界で実際に起きる現象を説明しようとする試みから生まれました。

ガリレオ・ガリレイは、物体の落下運動を「ただ観察する」のではなく、自分で実験し、記録し、法則性を見いだしました。

ニュートンは、天体の運動が地上のリンゴの落下と同じ重力法則で説明できることを、理論と観測を結びつけて示しました。

つまり、物理学は誕生のときから、理論と現実の間に橋を架けることを使命としてきたのです。

この伝統は、何世紀にもわたって守られてきました。

どんなに美しい理論でも、現実の世界と一致しなければ「真理」とは認めない。

だからこそ、物理学はただの思考の遊びではなく、自然界の確かな理解を目指す学問になったのです。

思考の中でどんなに完璧に見える理論でも、自然界がその通りに動かなければ、意味がない。

だから物理学者は「実際に確かめる」ことを最優先します。

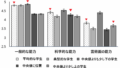

この価値観の違いは、数学者との比較でよく際立ちます。

数学は、論理が正しければ証明は成立します。現実世界で起きるかどうかは関係ありません。

一方、物理学は「現実に起きるか」がすべてです。

この違いが面白く表れた例が、「四色定理」の問題です。

四色定理とは、「平面上ならどんな地図でも、4色あれば隣り合う領域を違う色で塗り分けることができる」という数学の定理です。

これは実は19世紀頃の地図製作者の間では経験的に知られていた事実でしたが、1852年、フランシス・ガスリーという数学者が正式に発表しました。

ただこれは予想であって、本当にあらゆるパターンで絶対に4色で塗り分け可能なのか? については長い間、誰も証明できずにいたのです。

そして1976年、ついにコンピュータを使ってあらゆる地図パターンを総当たりで検証することで、四色定理は正しいことが確認されました。

そのため、この時点で「四色定理」は証明されたとされています。

これはきちんと数学的推論に従ったアルゴリズムで解かれているので、数学の証明手続きとして問題はありません。

しかし、この「コンピュータプログラムですべてのケースを総当たりで確認する」というアプローチには、不満を抱く数学者たちも多かったのです。

なぜなら、数学者は「論理による一般化された単純明快な証明」を美徳とするからです。要は「数学はエレガントに解くべき」という信念が数学者にはあるのです。

コンピュータの総当たりチェックは、物理学者の実験的に確かめるスタイルに近く、数学的には「美しくない」というのです。

逆にもし仮にこの四色定理が物理学の問題だったとしたら、どんなにエレガントな証明があったとしても、物理学者たちは「それは本当に自然界で常に成り立つのか?」「シミュレーションや実測で再現されるのか?」ということを問題にして、総当りチェックがなされるまで認めない、という状況になったかもしれません。

数学は現実よりも論理を重んじ、物理は論理よりも現実を重んじる。

こうした数学者と物理学者の学問に対する価値観や、真理に対する考え方の違いは、科学の非常に面白い一面でしょう。

じゃあ一般相対性理論はどうだったの?

ここで読者の中には、次のような疑問を浮かべる人がいるかもしれません。

「でも、物理学にはアインシュタインの一般相対性理論みたいに、理論だけで成り立っていそうなものもあるじゃないか」

確かに、一般相対性理論は「重力とは、空間と時間そのものが歪むことだ」と言っています。

これは直感をはるかに超えた不思議な理論で、目で見たり触れたりできる種類の現象ではありません。

しかし、それでも物理学はこの理論についても現実に確認できなければ真理とは認めませんでした。

これこそ数学者の視点で言えば、アインシュタインの理論は非常にエレガントと言えるでしょうが、物理学ではそれだけでは認めてもらえない例だと言えます。

そのためアインシュタインは、この理論を検証する現象を予測しました。

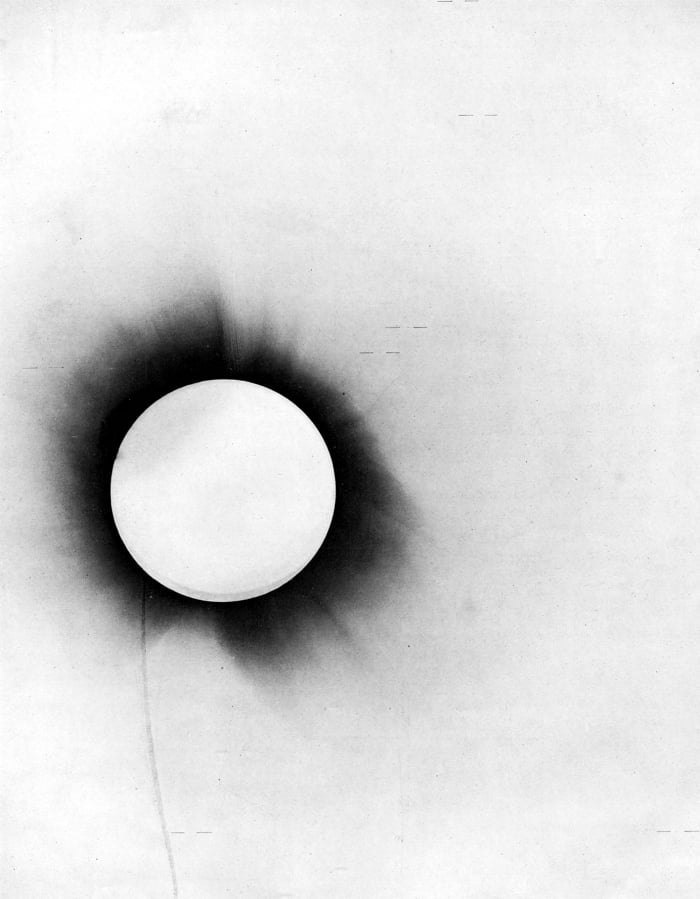

それは「太陽の強い重力によって、その近くを通る星の光が曲がるはずだ」というものです。

けれど、太陽の近傍は、そのまばゆい光にかき消されて、通常見ることができません。

そのためこの現象を観測するには、太陽の光が遮られる皆既日食のタイミングを狙うしかありませんでした。

しかし、この観測に利用できるような日食は地球上のごく限られた場所で、ほんの数分しか起きません。

つまり、この理論を検証したければ、その日その時間に、その場所に行って観測しなければならなかったのです。

そして実際これをやってのけた人物が登場しました。英国の天文学者アーサー・エディントンは、1919年、大西洋を越えて赤道直下の島、アフリカ沖のプリンシペ島へと、過酷な遠征に旅立ち、皆既日食中の太陽近傍にある星の観測を敢行したのです。

第一次世界大戦直後で世界は混乱しており、装備は不十分、気象条件も予測できない状況でしたが、それでもエディントンは信念を貫き、リスクを承知でこの危険な観測に赴きました。

そしてついに、太陽の近くを通る星の光が、アインシュタインの理論通りに曲がって見える瞬間を捉えたのです。

この結果が世界に報じられたとき、アインシュタインは一夜にして世界的なスターとなりました。

このエディントンの決死の観測がなければ、アインシュタインの理論がいかにすごくても、世界で評価されるのはもっとずっと後の時代になっていたかもしれません。

理論が、現実の世界で確かめられたからこそ、物理学はそれを「事実」として受け入れたのです。

「未解明」という言葉を額面通りに受け取ってはいけない

こうして見ると、「未解明」という言葉は、「全然わかっていない」という意味ではないことがわかります。

飛行機の飛ぶ理由は、理論的には説明できています。

でも、物理学はあくまで現実に忠実です。

細部に至るまで現実で観測し確認できなければ、「完全に解明された」とは言わないのです。

この厳しさが、科学を思い込みや空想から守り、本当に信頼できる知識を私たちにもたらしてきたのです。

参考文献

宇宙創成(上下)合本版(新潮文庫)

ライター

海沼 賢: 大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。

編集者

ナゾロジー 編集部