物価は上がっているのに、給料は増えない。スーパーへ行くと「また高くなってる」、今の日本ではそんな状況が繰り返されています。

一方でテレビをつけると「増税」や「消費税率の見直し」ばかりを政治家が語っています。

なぜ、こんなにも生活が苦しいのに、政府は「増税」と言っているのでしょうか? 現状が見えていないのでしょうか?

実のところ、現在主流の経済理論に従うと、インフレ傾向や通貨安が進んできた現状で、増税の話をすることは理論上間違ってはいないのです。

ただ、それは今の日本政府のやっていることが正しいという意味ではありません。

なんでこんなに格差が拡大したのか? なんで庶民の感覚からズレた議論がどんどん進むのか? という疑問をMMTという経済理論の視点から解説していきます。

目次

- すべては「経済を立て直す」という名目で始まった

- 「政府はいくら借金しても実は大丈夫」新しい経済理論

- インフレは本来ポジティブなもの。でも今の日本は「正しいインフレ」ではない

- なぜ物価高なのに消費税を上げるのか?

すべては「経済を立て直す」という名目で始まった

バブルが崩壊した1990年代、日本は長い不況に突入します。

企業は利益を出せず、失業者も増え、「日本はもう成長できないのか?」という不安が広がりました。

そこで政府がとった方針が、「構造改革」と「グローバル競争力の強化」でした。

「構造改革」はよく耳にする言葉だと思いますが、これは言い換えれば国や企業の“節約術”のようなものです。

たとえば、家計が苦しくなったとき、まず考えるのは「無駄な支出を減らす」ことですね。外食を減らす、サブスクを解約する、電気代を節約する…。そうやって支出の見直しをするのが「節約術」。

構造改革も、これと似ています。

日本がバブル崩壊で経済的に苦しくなったとき、政府も企業も赤字額が膨れていくことを恐れて、まずはお金の使い方をを見直そうとしました。そしてあちこちの無駄な支出を減らしたのです。

ただし、ここで注意が必要です。

たとえば「リストラ」という言葉、本来は経営の合理化を意味します。でも多くの人が「リストラ=クビになること」と受け止めているように、支出で見直される大部分は人件費になりがちです。

そのため構造改革もまた、多くの人の「雇用を奪う改革」になってしまいました。

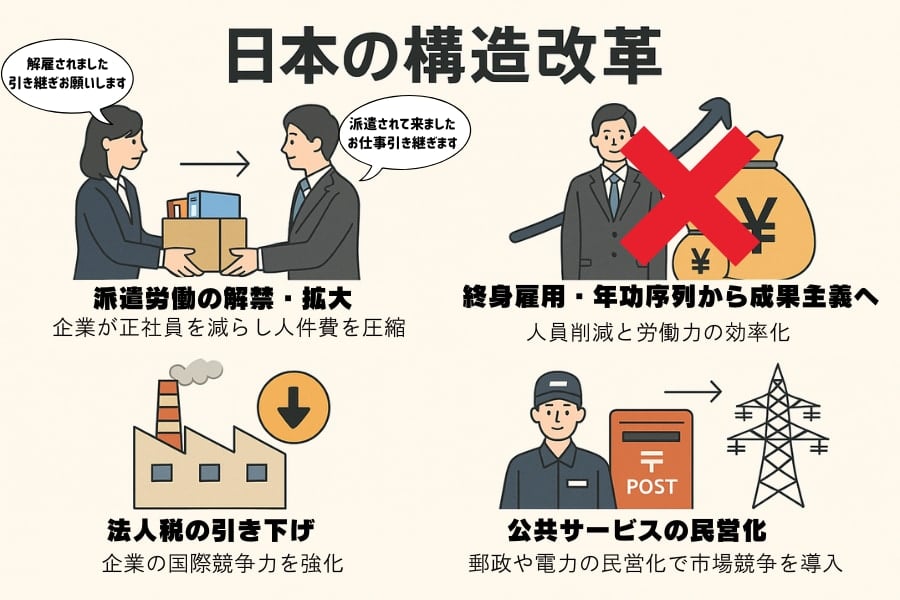

実際構造改革がどういう内容のものだったか見てみましょう。

- 派遣労働の解禁・拡大(1999年):企業が正社員を減らし、人件費を圧縮。

-

終身雇用・年功序列から成果主義へ:人件費削減と労働力の効率化。

-

法人税の引き下げ:企業が国際競争に勝てるようにする。

- 公共サービスの民営化:郵政や電力の民営化により市場競争を導入し価格低下へ。

これは確かに企業のコスト削減を進め、利益を回復しました。しかしその多くに人件費の圧縮が含まれています。

そのため、企業の利益は増えましたが、働く人にはその利益が回らない構造が定着したのです。

結果として起きたのが、「格差の拡大」と「働いても報われない社会」の定着です。

苦しくなった生活を、私たちはどう乗り越えようとしたか?

このように庶民へのお金の流れが制限されたとき、低所得層ができる対策は基本的に2つしかありません。

それは「長時間働く」か「借金をする」かです。

-

正社員は「残業代」も収入の一部として見込まなくてはならず拘束時間が長くなる

-

非正規やフリーターは、生活費を確保するために複数の仕事を掛け持ちせざるをえない

-

家計が足りない分はカードローン、奨学金、後払いサービスなどで「未来の収入を前借り」する

こうした状況に追いやられると、ほとんどの人は「抜け出せない貧困」状態に固定化されます。そうなれば当然多くの人は消費を控えざるを得ません。

そのため無駄を減らすという構造改革は、バブル崩壊で大幅に低下していた国内需要をさらに冷え込ませ、デフレを定着させる結果を生んでしまいました。

そして企業収益が改善しても賃金や雇用には波及しづらい、いびつな経済構造を残したのです。

長引くデフレと成長停滞のなか、政府は「構造改革では不況から脱却できない」と理解するようになりました。そこで政府は通貨発行によって需要を創出するという、新しい方向に政策の舵を切っていくことになります。

「政府はいくら借金しても実は大丈夫」新しい経済理論

構造改革によって、たしかに財政赤字は一時的に抑制され、企業収益は改善しました。しかし「家計消費」「賃金水準」「実質経済成長率」といった生活実感に近い指標は、ほとんど回復しませんでした。

結果的に構造改革は失敗しましたが、当時の世界は経済成長のためには政府の役割を小さくし、民間の競争を促すべきだという新自由主義が支配的でした。

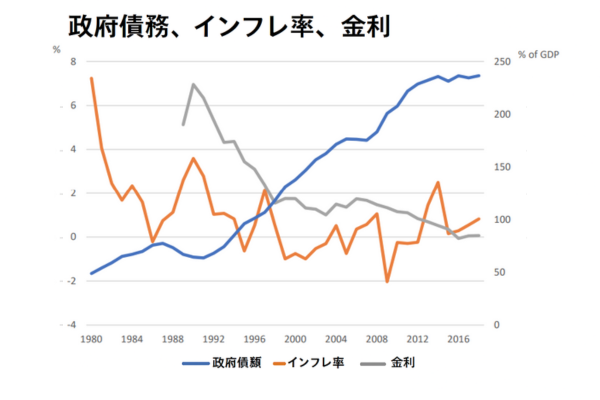

日本国内も財政赤字が大きな問題にされており、政府債務残高をなんとかして減らさなければいけないという議論が中心でした。

そのため当時の世界情勢や経済理論の常識でいうと、日本政府の選択は別におかしなことではなかったのです。

当時の世界経済の考え方は、家計と一緒で苦しいときは支出を見直して財務状況を立て直せばいいと勘違いしていました。しかし国の経済を考える場合は、逆の発想が必要だったのです。

そこで、だんだん注目されるようになってきたのが、「MMT(Modern Monetary Theory:現代貨幣理論)」という新しい経済の考え方です。

MMTとは?

MMT(現代貨幣理論)では次のような考え方をします。

自国通貨を発行できる国は、いくら借金をしても通貨を発行すれば返せるからそもそも「借金の額」を気にする意味がない。

重要なのは「政府の借金の額」ではなく、「通貨価値が崩壊していないか」であってこれは「国の支出によって物価がどう動くか」、すなわちインフレ率に注意していればわかる。

もし支出の結果として物価が上がりすぎたり、通貨安が進行した場合には、増税で市場に出回った通貨を回収し、引き締めを行えばいい。

この考えに従えば、国が不景気のときに借金額が増えることにビビって国が支出を減らすのはナンセンスだということになります。

国の消費が冷え込んで経済が停滞しているなら、国がバンバン借金してお金を使い、国内の需要を回復させて経済を成長させれば良いのです。

もちろん通貨を発行し過ぎれば、その通貨の価値が下がり物価が上昇するインフレ状態になります。しかしそのときは増税で市場のお金を減らせば回避できるというわけです。

構造改革の失敗した日本政府は、2013年以降、このMMTの考え方に近い政策にシフトしていたと言われています。

それが「アベノミクス」と呼ばれる経済政策です。その柱は、以下の「三本の矢」でした。

-

大胆な金融緩和(政府がお金を出してインフレに誘導)

-

機動的な財政出動(景気対策としての公共投資や給付)

-

民間投資を喚起する成長戦略

このうち、特に最初の2つは、MMT(現代貨幣理論)の中核的な発想と一致しています。

ただここで一つ注意して欲しいのは、日本が本当に「MMTを政策として採用したわけではない」という点です。

日本政府が公式にMMT(現代貨幣理論)を採用した事実はありません。MMTとは、1990年代にアメリカの経済学者たちによって提唱されましたが、注目されるようになったのもっと後のことで、米国でも政治家が言及するようになったのは2019年からだとされます。

しかし、あとから見ると安倍政権以降の「アベノミクス」では財政出動が繰り返され、インフレ率2%の達成が目標として掲げられました。これは明確に、「政府がお金を出すことで景気を動かす」方針であり、まさに結果的に“MMT的な政策運用”になっていたのです。

この政策は、長引くデフレと経済停滞から日本を脱却させ、国内の景気を回復させるはずでした。

しかし、現在の私たちの実感としては、全く成功した印象がありません。

アベノミクスは確かに日本をインフレに誘導することに成功し、企業は過去最高益を記録し、株価も上昇しています。

けれど一方で庶民の実質賃金は上がらず、生活は苦しくなる一方となりました。

どうしてこのような格差が生じてしまったのでしょうか?

インフレは本来ポジティブなもの。でも今の日本は「正しいインフレ」ではない

現在よく問題にされるのが「インフレ(物価上昇)」です。

お菓子の値段もPS5の値段も、時間が経つほどどんどん高くなってしまっています。

これは低所得者にとって、大打撃のように言われていますが、実のところインフレ(=物価の上昇)自体が悪いことではありません。

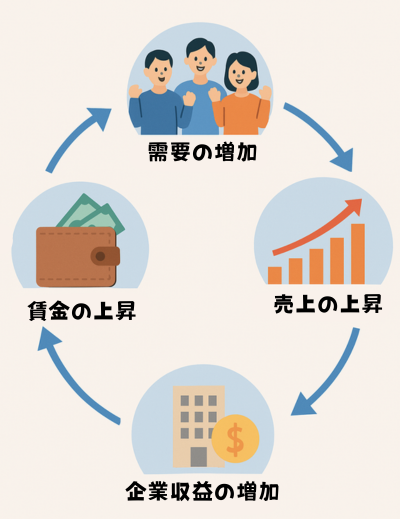

健全なインフレは、需要の増加 → 売上の増加 → 企業収益の増加 → 賃金の上昇 → 家計の消費拡大 → さらに需要が伸びる、というポジティブな循環を示す状況です。

この場合、物価が上がっても「賃金も上がっている」ので、生活は苦しくならず、経済全体が元気になります。この状態を経済成長と呼びます。

だからこそ、日銀や政府は「2%程度のインフレ」をむしろ目指していたわけです。

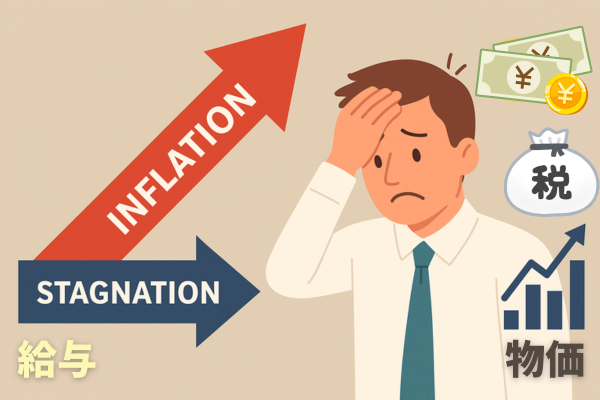

しかし、現在の状況はこの理想的なインフレとはまるで違います。物価だけどんどん上がって賃金は変わっていません。

こういう状況は本来インフレとは区別され、「スタグフレーション(stagflation)」と呼ばれます。

じゃあ、今の日本はスタグフレーションなのか? というとそういうわけでもありません。

確かにウクライナ戦争などの外的要因で原料費が高騰していて、スタグフレーション的な状況に陥る下地はありますが、企業や富裕層は正常なインフレ状態になっています。だからこそ企業は過去最高益を記録したり、株価が上昇したりしているのです。

だからアベノミクスもすべてが大失敗だったわけではありません。問題だったのは、「お金の行き先が偏っていた」という点です。

ここがMMTに似ていると言われながらも、日本の政策は似ているだけで全然違うと言われる理由でもあります。

MMTは政府がお金を出してインフレに誘導する場合、そのお金の行き先が重要だとしていました。しかしアベノミクスはあまりそこに注意を払っていませんでした。

日本は構造改革によって、一般の労働者に利益が分配されにくい構造を作り上げていました。そのため、国が公的資金を注入しても結果的にそれは一部の人を潤すだけになってしまったのです。

多くの人は「インフレを起こせば自然に賃金が上がる」と期待していたかもしれません。しかしその期待は“分配の仕組み”が壊れていたために裏切られたのです。

結局、株や不動産などの資産価格は上昇し、資産を持つ人はますます豊かになりましたが、賃金の上昇は起こらず格差を拡大するだけになってしまいました。

これが安倍政権の誤算だったのか、意図的に構造改革の影響を過小評価していたのかわかりませんが、結果として日本政府は格差が拡大する仕組みを残したままインフレに誘導してしまいました。

そのため、今の日本は企業だけ理想的なインフレで、庶民にとっては「景気が回復しないのに物価だけが上がる」スタグフレーション的状況に陥ってしまったのです。

なぜ物価高なのに消費税を上げるのか?

いろいろ複雑にねじれているとは言え、現在の日本はインフレ率が上がり、通貨安となっています。

結論から言うと、現在のような「インフレ+通貨安」の状況に対して、増税で対処しようとすること自体は“理論的には妥当”と言えます。

経済理論では、物価が上がりすぎている(インフレ)ときは、市場に出回っているお金を減らす必要があるとされています。そしてMMTではその手段の一つが、「増税」によってお金を回収することだとしています。

通貨の価値の変動は、ワゴンセールや転売屋の横行と原理は同じです。在庫が多すぎれば価値が下がりワゴンセールになるし、減らせば価値が上がっていきます。インフレは通貨の出回る量が多すぎて価値が下がっている状態なので、増税で回収して量を減らせばいいのです。

そのため「増税が必要」という議論になるのですが、しかしここで大事なのは、MMTでは「富裕層、資産家から税を取るべき」と明確に言っている点です。

MMTではインフレに影響のあるお金に余裕のある人(富裕層、資産家)から税を取ることで、インフレを抑えられるとしていて、そのために、所得税や資産課税など累進課税(所得が高い人ほど負担が重い)の強化が必要と述べています。

にもかかわらず、現実の日本では「消費税(低所得者に重い)」「社会保険料(所得に対して逆進的)」「医療・教育の自己負担増」といった所得が低い人ほど負担が重くなる“逆進的”な税ばかりが議論されています。

日本は、本格的なスタグフレーションとは異なりますが、格差によって“一部の人々にとってはそれと同じような状況”が生まれています。

このような状況で行うべきは、インフレを加速させる層をターゲットにした課税であり、庶民の生活を直撃するような逆進的な増税ではありません。

ではなぜ、MMTが本来勧めるような「富裕層への課税」ではなく、「消費税」や「保険料」という庶民の生活を圧迫する税が選ばれるのでしょうか?

まず大きな要因は富裕層や企業からの増税は、政治的リスクが高いということです。

富裕層や大企業は、政治献金などを通じて政治的な影響力を持っています。彼らに不利な政策はそもそも政府は取りづらいという状況があるのです。

また法人税や金融所得課税を強化すると、企業活動や投資家の“逃避”が起きるという懸念があります。

一般向けのコラムでも、「財産を税金の安い国に移しましょう」なんて話しが出たりするくらいです。巨大な財産を持つ人達は、もっと真剣に増税に対して自分たちの資産の逃避先を検討するはずです。

もちろん富裕層への課税で、簡単に国内の資産が海外へ移されるとは限りません。しかし政治家が及び腰になるには十分な理由です。

一方、消費税や社会保険料は「広く薄く取れる」という特徴があります。所得に関係なく誰からも取れる税なので、世論も「平等に払っている」という印象を持ちやすく、政治的反発も分散します。

しかも消費税や社会保険料は、単なる財源確保の“手っ取り早い”手段として好まれるだけで、今回のようなインフレ制御の観点から考えると、まったく役に立っていません。

そもそも通貨発行できる国は財源確保のための増税は不要というのがMMTの基本的な考え方で、増税はあくまでインフレを制御するブレーキと解釈しています。

そのため経済理論上、今日本で議論されているような増税はまるで意味がないのです。

では、なぜその“反発”が十分に起きないのか?

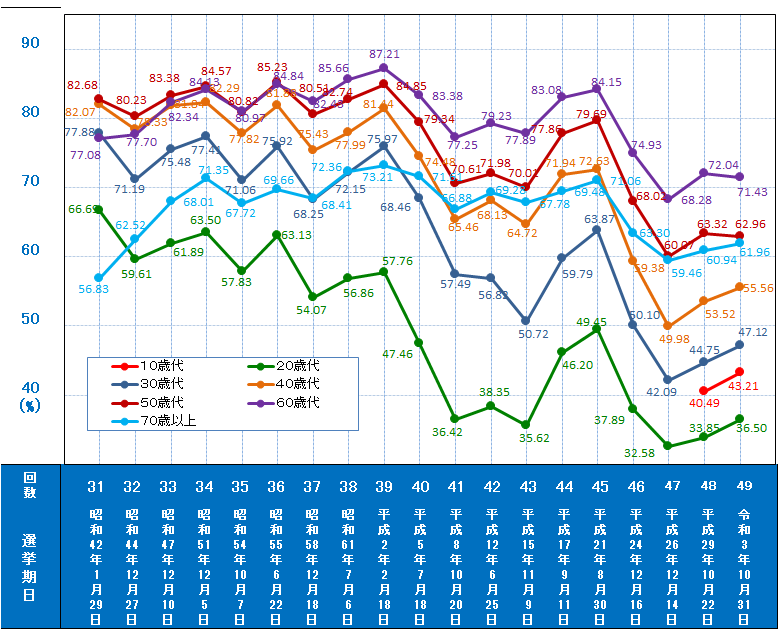

ここで大きなカギになるのが 投票率の偏りです。日本の全体投票率は 50〜60%前後で先進国の中では低い水準です。

特に 20〜40代の若年層・低所得層の投票率はさらに低いと言われています。一方で、高齢層・中〜高所得層の投票率は高く安定しています。

つまり、民主主義では本来優位なはずの数が多い低所得層ほど政治に影響がなく、少数の富裕層ほど政治的影響が強いという逆転現象が起きているのです。

これは経済理論の中でも、あまり想定されていない問題でしょう。

そのため政府が逆進的な増税を選ぶのは、単に政府が経済理論に無知だからではなく、政治的な力学によってそうせざるを得ない構造が日本にあるのです。

だから投票に行けとよく言われるわけですが、正直投票に行ったところで、「投票すべき政治家なんていないじゃん」と思っている人がほとんどでしょう。

「消費税ゼロ!」を掲げている政治家は、単に庶民から票を集めやすそうだから考えなしに言ってるだけの印象が強く、本当に議席を取らせて大丈夫なのか、不安しかありません。

投票率の低さは単なる無関心ではなく、投票先がないという理由が大きいのは、世間を見ていればわかります。

「投票したい政治家がいないから行かない」という気持ちはもっともです。しかし“投票に行かない”という行動自体が、今の政治に対する最大の“黙認”になってしまっているのが現実です。

多くの人が「投票したい候補がいない」「誰が投票しても同じだ」と感じているのは自然なことです。

しかし、選挙で最も影響を持つのは、投票結果よりも、投票率の分布です。

ある政党が「20代の投票率が10%しかない」と知れば、その世代のニーズは無視されやすくなります。逆に「若年層の投票率が上がってきている」となれば、政策に配慮せざるを得なくなります。

政治家は当選しなければ無職になってしまいます。政党は当選者が減ればその力が大きく減退します。投票率の高い層を無視して選挙に臨むなんて賭けはできないのです。

つまり、「誰かに勝たせる」ことよりも、「自分たちの存在を政治に知らせる」ことに意味があるのです。

嫌いな政治家を避けて“投票”するだけでも、社会を変えるために有効な行動

たとえば、あなたがこう考えていたとします。

-

「どの政党も完璧じゃない。でも、このまま自民党に白紙委任はしたくない」

-

「維新は怖いし、立憲もイマイチ納得できない」

こうなると確かに投票先がありません。でも、投票率が上がれば“自分たちは無関心じゃない”と伝えられます。

このとき、「とりあえず嫌いな政治家を避けて一票」「勝たせたくないところを避けて一票」という消極的な動機であっても、その投票は確実に政治家にとっての“圧力”になります。

ベストを選ぶのではなく「ワーストを選ばない」一票に意味があります。

「このままでいい」と思われることだけは避けなければいけません。

それが、選挙における最小限の行動であり、今の政治が低所得層を無視していい理由を一つ減らすことに繋がるのです。

なんで今この国は、私たちはこんな状況なのか? その仕組みを知ることができれば、考える力と声を上げる力につながります。それが、変化の第一歩になるかもしれません。

ただ、ここにはひとつだけ注意も必要です。

歴史的に見れば、選挙という民主的な制度を通じて独裁的な体制が成立した事例があります。ドイツのナチス政権がその代表例です。消極的な投票が結果として過激な選択肢を後押しすることもあるという現実は、私たちが慎重に投票行動を考えるべき理由でもあります。

こんな時代なので、まさに「自分の理想通りの政策を掲げてくれてる!」と思う政治家がいたら熱狂してしまう人もいるかも知れません。そんなときは逆に政治に入れ込みすぎない冷静さをちゃんと保ちましょう。

政治も経済も加熱しすぎたらブレーキをかけて制御することが何より重要なことなのです。

参考文献

A Primer on Modern Monetary Theory(PDF)

https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/primer-on-modern-monetary-theory.pdf

元論文

Has Japan Been Following Modern Money Theory Without Recognizing It? No! And Yes.

https://www.levyinstitute.org/publications/has-japan-been-following-modern-money-theory-without-recognizing-it-no-and-yes/

A Theory of Protest Voting

https://academic.oup.com/ej/article-abstract/127/603/1527/5068889?redirectedFrom=fulltext&login=false

ライター

亀岡 誠司: フリーランスの経済ライター。中立な視点から経済の複雑な動きをわかりやすく伝えることを使命とし、読者が直感的に理解できる記事作りを心がけています。

編集者

ナゾロジー 編集部