アメリカのストーニーブルック大学(SBU)で行われた研究によって、150万年前に生きていた二足歩行が可能な非ヒト属が、ゴリラに近い握力と人間のような器用さを兼ね備えた手を持っていた可能性が示されました。

研究者たちは、この非ヒト属は道具を使えた可能性があると述べています。

この結果は、石器を作り使いこなしたのがヒト属(Homo属)だけだとする長年の見方に揺らぎを与えています。

非ヒト属たちは、いったいどのように手を使い、どんな生活をしていたのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年10月15日に『Nature』にて発表されました。

目次

- かつて二足歩行の「非ヒト属」が存在した

- 「ゴリラ並み握力×人間並み器用さ」150万年前の人類の驚異の手

- まとめ:非ヒト属は手そのものを道具とした

かつて二足歩行の「非ヒト属」が存在した

私たち人間は、ずば抜けて器用な手を持つ生き物です。

スマホを滑らかに操作し、文字を書き、料理をして、細かな作業もお手の物。

こうした器用さは、人間が他の動物と大きく異なる特徴の一つですよね。

では、この手の器用さは、私たち人類が地球上に登場したときからすでに備わっていたのでしょうか?

教科書などでおなじみの説明では、「人類は二足歩行を始めたことによって手が自由になり、その手で道具を作り始めた」とされています。

このイメージはとてもわかりやすく、まるで一本道をまっすぐ歩くかのように、二足歩行の進化からすぐ道具作りが始まったと錯覚させますね。

しかし最近の古人類研究では、そんな単純な物語では語りきれないことがわかってきました。

そもそも私たちが属するヒト属(ホモ属とも呼びます)が登場する前から、二足歩行をしていた初期人類が存在していたことがわかっています。

実際、二足歩行という特徴そのものは、数百万年前から徐々に進化しており、ホモ属が出てくるよりも古いことが知られています。

そして、二足歩行の初期段階から約200万〜150万年前頃までのアフリカには、実はホモ属だけでなく、いくつかの異なる人類が同じ時代に共存していました。

これらは非ホモ属、つまり「ホモ属以外の人類」と呼ばれるグループです。

その代表的な存在が、「頑丈型アウストラロピテクス」とも呼ばれるパラントロプス属でした。

パラントロプス属も二足歩行をする人類の仲間でしたが、ホモ属とは暮らし方が大きく違っていたと考えられています。

具体的に何が違ったのかというと、彼らは堅い植物や繊維質の植物を食べることに特化したグループだったと考えられます。

そのため、歯は硬い植物を噛み砕くためにとても分厚く頑丈で、顎の筋肉も発達していました。

まるで、堅焼き煎餅をボリボリ食べるためだけに進化したような生き物だったのですね。

いわば「咀嚼器官を道具化した」タイプといえます。

一方の私たちヒト属は、歯や顎をそこまで強力に進化させませんでした。

代わりに、手を道具作りに使い、その道具を使って食料を手に入れる方向へ進化していったと考えられます。

こうしたことから「石器を使う=ヒト属だけの特権」というイメージが定着してきました。

でも、本当にそうでしょうか?

実は、考古学的な発掘現場では、約200万〜150万年前頃の古い地層から、石器と共に非ホモ属の歯の化石が発見されるケースがあります。

しかも最近になって、ホモ属以外の人類も思ったより器用な手を持っていた可能性が浮上してきました。

こうした発見によって、「石器作りはヒト属だけのもの」と言い切る考え方がじわじわと揺らぎ、「保留」状態になっているわけです。

このような状況の中で、最も大きな課題となっていたのが、「本当に非ホモ属の人類が石器を使ったのか?」という問いに対して、決定的な証拠となる「確実な手の化石」が見つかっていなかったことです。

石器は手で作るもの。

つまり、手の化石が出てこなければ、どれだけ議論しても、「実際に使った」ということは証明できませんよね。

ところが今回、東アフリカのケニアにあるクービ・フォラという場所で、画期的な化石が発掘されました。

それが、約150万年前のパラントロプス・ボイセイのものとされる、頭骨や歯と一緒に発見された「手と足の化石」です。

これがなぜ画期的なのかというと、頭や歯という明確な「身分証明書」があることで、この手が間違いなくパラントロプス属に属していることが確かめられたからです。

さあ、この手はどういう手だったのでしょうか?

ヒト属のように道具を作れるほど器用だったのか、それともゴリラのように頑丈で力強いだけで、石器作りには不向きだったのでしょうか?

「ゴリラ並み握力×人間並み器用さ」150万年前の人類の驚異の手

非ヒト属の仲間にも、石器を作れるほどの器用な手があったのか――。

それが今回の研究が挑んだ核心でした。

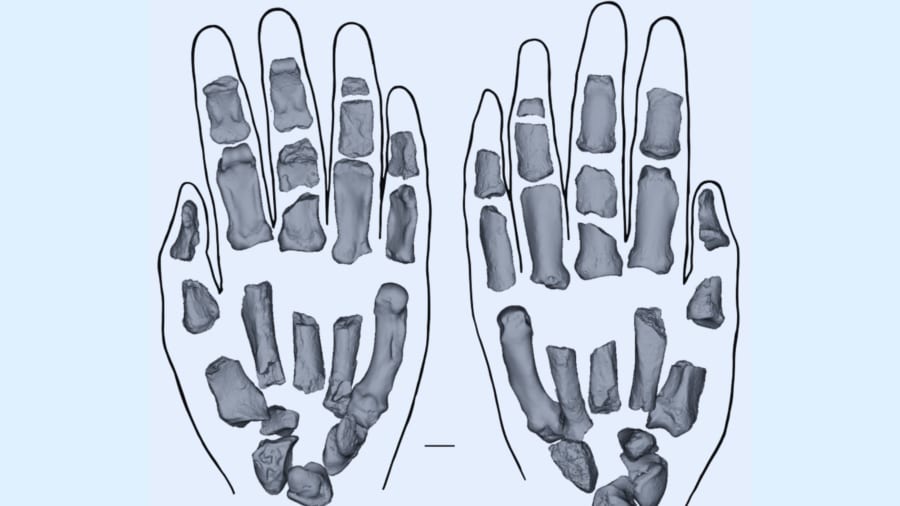

研究チームはケニアで見つかったパラントロプス・ボイセイの手の骨を、3D計測やCT解析で細かく調べました(方法は全体の一部にすぎません)。

するとそこには、驚くほど人間に近い特徴が隠れていたのです。

まず注目されたのは、親指の長さです。

親指が長いということは、ものを“指先でつまむ”動作――いわゆる精密把持(precision grip)ができる可能性を示します。

たとえばペンを持ったり、スマホを操作したりするときのように、親指と人さし指を向かい合わせにして細かく力を加える動きです。

この「つまむ力」は、単なる握力とはまったく別物で、現代人が“道具を操る動物”になった基礎でもあります。

では、パラントロプスの親指はどれほど発達していたのでしょうか?

化石の形を見ると、親指の先(末節骨)は平たく広く、筋肉がしっかりついていた痕が残っていました。

つまり、親指の構造だけを見れば、私たち人間と近い比率で精密な動きが可能だったと示唆されます。

しかし一方で、親指の付け根――つまり手首の関節は、まだ原始的な形をしていました。

現代人の手首は、石を打ったり、針仕事をしたりするような“ひねり動作”に特化しています。

パラントロプスの手首はそれよりも丸みがあり、動きの自由度がやや少なかったのです。

簡単に言えば、「細かい作業は得意だけれど、超精密な動きは苦手だった可能性がある」という中間的な手でした。

ここまでの分析だけでも、ひとつの結論が見えてきます。

それは――パラントロプスの手は、精密さではヒト属より控えめだが、小指側の強い握りが特徴的だったということです。

では、その「力」はどのくらいだったのでしょうか。

研究チームが特に注目したのは、小指側の骨格です。

手のひらの外側、いわゆる“手刀のあたり”には、「有鈎骨(ゆうこうこつ)」という小さな骨があります。

この骨が長く張り出していると、手のひらの小指側に太い筋肉をつけることができ、強力な握り込み(パワーグリップ)を生み出せることが知られています。

結果は驚くべきものでした。

パラントロプスの有鈎骨の形は、ゴリラに近い形態へ進化していました。

つまり彼らの手は、私たちのように“つまむ”こともできれば、ゴリラのように力いっぱい“握りしめる”こともできたのです。

例えるなら、レンチ(力)とピンセット(器用さ)を同じ工具箱に入れていたような手でした。

しかも、その強さは「木登りのため」ではなかった可能性があります。

木に登るサルやチンパンジーの指は、曲線を描くように少し反り返っています。

けれどもパラントロプスの指骨は、湾曲が弱く、ほぼまっすぐでした。

これは、彼らが主に地上で生活していたことを意味します。

つまり、強い握力は高い木に登るためではなく、地面で何かを“つかむ”ために使われていたのです。

では、何をつかんでいたのか?

ここでカギになるのが、彼らの食生活です。

パラントロプス・ボイセイは、歯の構造から見て、イネ科の植物や硬い根を主食としていました。

もし想像しにくければ、森の中で太い草をむしり取って、しごいて中身を食べるゴリラを思い浮かべてください。

そう――パラントロプスの手は、まさに「手で調理する」ための手だったのです。

強い握力で草を引きちぎり、しなやかな親指で茎の繊維をしごく。

それは、まるで道具を使わずに料理をする職人のような動きです。

このたとえはあくまで比喩ですが、動作のイメージをわかりやすく伝えています。

だからこそ研究者たちは、この手を「道具を使わない職人」の手と呼んでいます。

彼らは道具を作るほどの技術を持ちながら、道具を必要としないほど手が発達していたのです。

そのため研究者たちは、パラントロプス属は道具を使う能力を持っていたとしても、それが生活の中心にはならなかった可能性があると考えています。

自らの手そのものが強力な「万能工具」として機能しており、日常生活の大半を道具なしでこなせたためです。

そのため、ホモ属ほど道具の使用に依存する必要性がなかったのかもしれません。

では、結局のところ、この手で石器を作ることはできたのでしょうか。

結論から言えば――“作れる可能性はあるが、実際に作った証拠はまだない”というのが科学的な答えです。

論文でも、研究チームは「骨の構造上、石器を作成・使用する能力を排除できない」と述べていますが、石器そのものは一緒に見つかっていません。

たとえば、私たちが機織り機を動かせるだけの手を持っていても、機織りをしていたとは限りません。

同じように、パラントロプスの手も“石器を作ることができた”とは言えても、“実際に作っていた”とは言い切れないのです。

それでも、この発見が大きな意味を持つのは確かです。

なぜなら、「石器=ヒト属だけの文化」という考えに見直しを促す証拠となったからです。

パラントロプスの手は、ヒト属の手と肩を並べて語られるべき存在になったのです。

まとめ:非ヒト属は手そのものを道具とした

今回の発見をひとことで言えば、「ヒト属だけが石器を作れるわけではなかった可能性が示された」ことが最大のポイントです。

これまで、学校の教科書や一般的なイメージでは、石器を作るという「文化的な行動」は、私たちヒト属だけが行ってきたと考えられてきました。

ところがパラントロプス・ボイセイという非ヒト属の手が、実際に石器を作ったかどうかは別として、石器を作れるほどの器用さと握力を兼ね備えていたことが明らかになったのです。

では、この発見が具体的に何を意味するのか――。

ここで重要なキーワードが、

ヒト属とパラントロプス属という「二つの系統の進化戦略の違い」です。

初期人類が暮らした約200万〜150万年前のアフリカでは、

同じような二足歩行をしていた人類の仲間たちが複数いました。

その中でも、私たちの祖先に繋がるヒト属は道具の使用を発展させる方向へ進化し、手の構造や脳の発達を「道具を作り使いこなす」という方向に大きく舵を切りました。

一方、パラントロプス属のほうは道具にあまり依存しなかった可能性が高いと考えられています。

その代わり、ゴリラのような力強さを手に入れ、歯やアゴを極限まで強化し、堅い植物をそのまま噛み砕くという、いわば「自前の道具」を進化させました。

言い換えれば、「手そのものを道具にした」ということです。

これは、パラントロプスが植物を中心とした食生活を続ける中で、食べ物に合わせて手の力が強化されていったと考えられる結果でした。

研究チームがさらに興味深いと指摘しているのは、パラントロプス属とヒト属がもともとは共通の祖先を持っていたということです。

つまり両者は、もともとよく似た手を持つ人類から出発しているのです。

ただし、そこから「生き方の違い」が明確に枝分かれし、それぞれが別々の進化の道を歩んだ――ということになります。

一方でヒト属のほうは、より精密に道具を作り、それを使って食物を調理し、加工する方向へ進化したのです。

言い換えると、ヒト属の進化は「道具を作って問題を解決する」という戦略であり、パラントロプスの進化は「自分の体を道具にする」というもう一つの進化戦略だったわけですね。

もちろん、このパラントロプスの手が実際に石器を作ったのかどうかという、直接的な証拠はまだありません。

研究チームも、この手が「石器を作れる可能性」を示しただけであって、「実際に石器を作って使っていた」とまでは断言していません。

現場から石器そのものが一緒に見つかっていないためです。

ですから、この発見でヒト属以外の人類が石器を作っていたと決めつけるのは時期尚早でしょう。

とはいえ、今回の研究成果が非常に重要な意味を持つのは間違いありません。

これまで、「石器を作る=ヒト属だけの特権」という考え方が、考古学や人類学の研究を縛りつけてきたのは確かだからです。

パラントロプスの手は、そのような固定観念に新たな視点を与える証拠となりました。

人類進化という長い道のりは、一本のまっすぐな一本道ではなく同じ時代、同じ地域で、異なる戦略を選んだ人類の仲間が複数存在し、それぞれが独自の道を歩みました。

そして、私たちが今こうしてここにいるのは、その多くの枝道の一つを選び取った結果に過ぎないのです。

元論文

New fossils reveal the hand of Paranthropus boisei

https://doi.org/10.1038/s41586-025-09594-8

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部