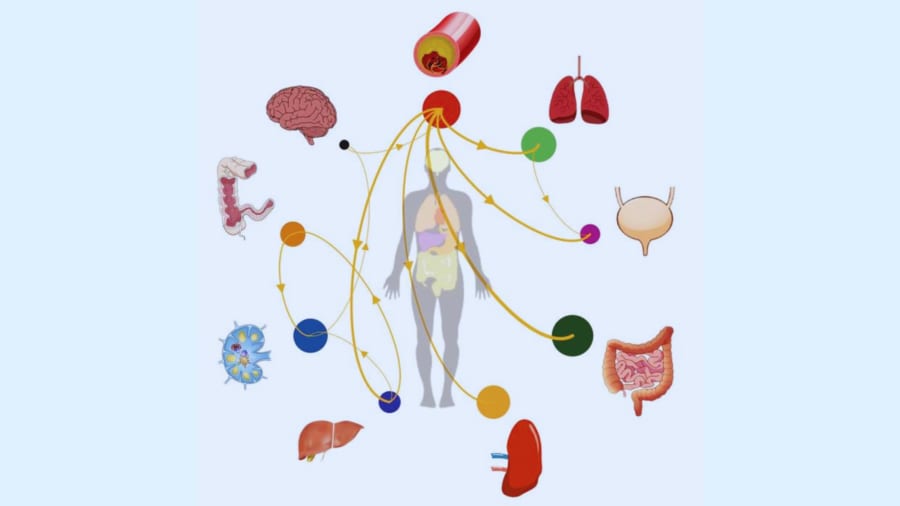

アメリカのカリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)で行われた研究によって、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)は現在の治療薬で体内から消えるわけではなく、実際には体中の深部にあるほぼすべての臓器に潜伏していることが明らかになりました。

研究チームは、治療中の患者さんが亡くなった直後に「迅速剖検」と呼ばれる特別な解剖法を使い、死後わずか数時間以内に脳や腸、リンパ節、肝臓、腎臓、脾臓、生殖器など計28か所の臓器から細胞を採取しました。

この画期的な手法を用いた解析から、薬を飲んでいる間はウイルスが静かに潜伏しているものの、治療をやめた途端に血液を通じて再び急速に体内に広がることが、遺伝子レベルの解析を通して初めて具体的に示されました。

この発見は、現在の治療薬を飲み続けることの重要性を再確認するものであると同時に、HIVの「隠れ家」を徹底的に取り除く新たな治療戦略の必要性を示しています。

さらに1月に行われた最新の迅速剖検の研究では、体の臓器や細胞ごとにHIVに対する防御力が違うことも示されました。

HIVが体内で再び広がることを防ぐ鍵は、一体どこにあるのでしょうか?

研究内容の詳細は『Journal of Clinical Investigation』にて発表されました。

目次

- 迅速剖検が明かしたHIVの「隠れ家」マップの必要性

- まだ体の細胞が生きているうちに解剖し分析する

- 「迅速剖検」はHIVを根絶する鍵になり得る

迅速剖検が明かしたHIVの「隠れ家」マップの必要性

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)は、1980年代に初めて発見されて以来、長い間「不治の病」と恐れられてきました。

感染すると、HIVは人間の免疫細胞(CD4 T)に入り込み、その中で自分の遺伝情報をコピーしながら増殖を繰り返します。

免疫細胞は人間が病気から身を守るために重要な役割を果たしている細胞であり、その数が減ってしまうと抵抗力が落ち、健康な人なら問題ないような感染症にもかかりやすくなってしまいます。

これが、HIV感染症の最も進んだ段階である「エイズ(後天性免疫不全症候群)」です。

しかし現在は医学が大きく進歩し、「ART(抗レトロウイルス療法)」と呼ばれる効果的な治療法が普及しています。

ARTは複数の強力な薬を組み合わせて毎日服用することで、ウイルスが細胞の中で増えることを防ぎます。

これにより、ウイルスの量は検査で検出できないほどまで低く抑えられ、エイズを発症することなく健康な生活を長期間維持できるようになりました。

つまり、現在では適切に薬を飲み続ければ、HIV感染症はもはや「死の病」ではなくなったのです。

ところが、この治療にはひとつ大きな問題が残っています。

薬を飲んでいる間はウイルスが大人しくなりますが、体の中から完全に消えるわけではありません。

HIVは、人間の細胞の中に自分の遺伝子を組み込む性質があるため、薬によって増殖を止められた状態でも「眠ったまま」細胞内に隠れて生き続けているのです。

そのため、薬を飲み続けている限りは問題ありませんが、服用を止めてしまうと、隠れていたウイルスが再び目を覚まし、体内で急速に増殖を再開してしまいます。

あえて言うなら、現代のHIV治療はウイルスとの「モグラ叩きゲーム」のような状態なのです。

薬という「ハンマー」で叩き続けている間はHIVが静かになりますが、ハンマーを置く(治療を中断する)と、別の場所から再び顔を出してしまうからです。

ここで重要な疑問が浮かびます。

「HIVは体のどこに隠れているのか?」ということです。

科学者たちはこれまでの研究で、HIVが体の中の様々な場所、例えばリンパ節、腸、脳、骨髄、さらには生殖器のような臓器にも潜伏することを突き止めています。

しかし、実際に人の体の隅々まで詳しく調べることは簡単ではありません。

生きている人の体から全ての臓器の細胞を取り出して調べることは到底不可能であり、通常の解剖でも死後時間が経つにつれて細胞や遺伝子情報がどんどん壊れてしまい、本来の状態を正確に捉えることが難しくなります。

特に脳は「血液脳関門」という強力なバリアに守られ、外からの物質が入りにくくなっているため、HIVがどのように潜伏しているかを調べるのが特に困難な場所です。

このような状況を踏まえ、研究チームは革新的な方法を考案しました。

それが今回使われた「迅速剖検」という方法です。

コラム:「迅速剖検とは何か?」

迅速剖検とは、人が亡くなってからごく短時間(多くの場合、6時間以内)に、研究のために遺体を解剖して、様々な臓器や組織から細胞や遺伝子情報を取り出す方法です。通常、亡くなった人の細胞や遺伝子は時間が経つほど急速に壊れてしまい、本来の状態を詳しく知ることが難しくなります。しかし、迅速剖検では死後すぐに組織を取り出すことで、ほぼ生きていた時に近い状態の細胞や分子を保つことができるのです。そのため、特にがんやHIVの研究においては、病気の進行や薬剤の効果、ウイルスが体内でどのように動いているかをリアルに再現し、分析できる貴重な手法として注目されています。特にすい臓がんや前立腺がん、乳がんなど、治療が難しいタイプのがん研究においては、迅速剖検によってまだ生きている細胞を採取し、実験室での培養が広く行われており、研究を大きく前進させています。

今回の研究では、終末期(もはや回復が難しく、亡くなることが予想される段階)の病気を抱え、同時にHIVに感染している患者さんたちが協力してくれました。

この患者さんたちは、「自分たちの体を研究に役立てて欲しい」と考え、亡くなった後、速やかに全身の組織サンプルを提供しました。

研究チームは、この迅速剖検によって、HIVが治療中に体のどの組織に隠れ、治療を中断した後にどのように体内に広がっていくかを、詳しく明らかにすることを目指しました。

まだ体の細胞が生きているうちに解剖し分析する

今回の研究に参加してくれたのは、HIVに感染している6人の患者さんでした。

この患者さんたちは全員、HIV感染とは別に、がんなどの重い病気を抱えていました。

つまり、医師からも「もはや回復が難しく、余命があまり長くない」と告げられていた患者さんたちだったのです。

そんな厳しい状況にもかかわらず、患者さんたちは「自分の体を使って、HIV研究の進展に役立ちたい」と考え、この研究への協力を快諾してくれました。

研究チームは、この患者さんたちの協力をもとに、「HIVがどこに隠れ、どのように再び広がるのか」という謎を解き明かす研究に取り組みました。

具体的には、生きている間に患者さんから定期的に血液のサンプルを集めました。

血液は、全身を巡って酸素や栄養を運ぶだけでなく、ウイルスが再び広がる時の通り道にもなると考えられるため、重要な調査対象です。

そして患者さんが亡くなった直後、研究チームは速やかに解剖を行い、全身のさまざまな臓器や組織からもサンプルを採取しました。

この解剖は「迅速剖検」と呼ばれる特別な方法で行われ、死後6時間以内に実施されました。

これは、細胞やウイルスの遺伝情報が壊れる前に、生きていた時に近い状態の情報を取り出すためです。

今回の研究で採取された臓器は、脳、腸、リンパ節、肝臓、腎臓、脾臓、生殖器などを含む28か所にも及びました。

これほど多くの部位を同時に詳しく調べることは、通常のHIV研究では極めて難しく、迅速剖検ならではの大きな特徴です。

研究チームは、採取した血液や臓器の試料をもとに、そこに含まれるHIVの遺伝子配列を徹底的に解析しました。

この解析によって、研究チームは「HIVが体のどの部位に潜みやすく、治療が止まるとどのように再び体内に広がっていくのか」を明らかにすることを目指しました。

その結果はとても驚くべきものでした。

患者さんのうち4名は亡くなる直前まで治療薬を飲み続け、残りの2名は亡くなる数週間前に薬の服用をやめていましたが、どちらの場合も、HIVは全身のほぼ全ての組織から見つかったのです。

特に研究チームは、ウイルスが持つ重要な遺伝子である「エンベロープ遺伝子」が、欠けたり壊れたりせずに完全な形で、調べた28の部位すべてに存在することを確認しました。

つまり、ウイルスが生き延びて増殖するために必要な遺伝子が、全身の広範囲の臓器に潜んでいたのです。

一部の遺伝子は欠けていましたが、多くのウイルスが完全な遺伝子を保っていたという事実は、体内で再び活発に増えられる状態にあったことを示しています。

ただし、今回の研究はあくまで遺伝子の「形」だけを調べたものであり、実際にこれらのウイルスがすぐに増殖を始められる能力を持っているかどうかまでは調べていません。

この解析で特にHIVが多く潜んでいることが分かったのは、腸やリンパ節といった免疫細胞の集まる場所でした。

しかし、それら以外にも脳や肝臓、腎臓、脾臓など、多くの臓器からもウイルスが検出されました。

このことから、薬による治療が続いている間は静かに眠っているものの、ウイルスは広い範囲でひそかに生き残っていると考えられます。

また今回の研究には、別の重要な発見がありました。

先にも述べたように、参加した患者さん6人のうち2人は、亡くなる前に自らの意思でHIV治療薬を飲むのを中止していました。

薬を飲まなくなればウイルスは再び増えることが予想されたため、この状況は研究チームにとって、薬の効果が切れた時に体内で何が起こるかを観察する絶好のチャンスになりました。

実際、この2人では薬を止めてからすぐに血液中のHIVが再び現れ、急激に増えました。

さらに興味深いことに、亡くなった後に採取した体内の組織の解析から、この再び現れたウイルスの多く(65〜80%)が非常に似た遺伝子配列(ほぼ同じ型)を持っていることが判明しました。

そして、同じ型のウイルスが血液を通じて体内の多数の組織に再び広がっていることが確認されたのです。

これは、薬が効いていた間は静かに潜んでいたウイルスが、薬がなくなった途端に血液を通じて再び全身へと移動し、広がっていった可能性を示しています。

研究チームは、このウイルスの広がり方を、遺伝子の系統解析という方法で明らかにしました。

ウイルスが血液を通じて体中に広がる様子は、まるで小さな火種が再び大きく燃え広がっていくかのような、非常に衝撃的な結果でした。

「迅速剖検」はHIVを根絶する鍵になり得る

今回の研究によって明らかになったことの中でも特に重要なのは、「HIVは薬で抑えられている間も体の奥深くで生き続けている」という事実です。

これまでHIVの治療が進んだことで、薬を毎日飲み続ければ、感染していても健康に暮らせるようになりました。

しかし、今回の研究は、薬を飲んでいる間はHIVがただ静かになっているだけで、実は体のあらゆる臓器の奥深くに潜んでいることを明確に示したのです。

そして、その潜んでいるウイルスが体内に残っていることで、思わぬ問題が起こる可能性が指摘されています。

例えば、治療を続けていてもHIV感染者では、心筋梗塞や脳卒中、がんといった病気を発症するリスクが、HIVに感染していない人と比べてやや高くなることが報告されています。

また、一部の患者さんでは記憶力が落ちるなどの認知機能の問題が生じることも報告されています。

このような健康問題がなぜ起こるのかというと、薬で抑えられていても体内に潜伏しているHIVが、免疫システムに小さな炎症を起こし続けているからだと考えられています。

特に脳など重要な臓器に潜伏しているウイルスは、慢性的な炎症を引き起こすことで、こうした体へのダメージを長期的に与える可能性があります。

つまり、HIVを血液検査で検出できないほど抑えることは重要ですが、それだけでは十分とは言えず、体内に潜んでいるウイルスをいかにして取り除くかが、今後の治療で非常に重要な課題になっているのです。

では、どうすれば体に潜んだウイルスを根本的に退治できるのでしょうか?

その答えにつながる重要なヒントが今回の研究の結果から見えてきました。

薬をやめた患者さんのケースでは、血液に再び現れたウイルスが体中に広がる様子が確認されました。

これは裏を返せば、「血液の中でウイルスが再び増えないようにすれば、全身に広がるのを防げる可能性がある」ということを意味しています。

実際、過去には、特別なタイプの骨髄移植を受けてHIVが「治った」と考えられている患者さんが数人報告されています。

この特別な骨髄移植では、移植によって体内の免疫細胞(CD4 T細胞)が生まれ変わり、HIVに感染しにくい性質を持つようになります。

その結果、薬を飲まなくても血液中でウイルスが増えなくなり、体の他の部分へもウイルスが再拡散しないという状態が実現しました。

ただし、重要な注意点があります。

今回の研究チームが調べた患者さんは、こうした骨髄移植を受けたわけではありません。

そのため、この研究が証明できたのはあくまで、「血液中のウイルスが再び増えることが、全身への再拡散につながる」という仕組みが主なものとなります。

骨髄移植が効果的だった患者さんたちについては、今回の研究から直接的に確認されたわけではなく、あくまで間接的なヒントが示されたに過ぎません。

それでも今回の研究は、「迅速剖検」という画期的な方法を使って、患者さんが亡くなった直後の新鮮な組織サンプルを広く集め、HIVが潜んでいる場所や再拡散の経路を詳細に調べることに成功しました。

これは、従来の研究方法では非常に難しかったことであり、この研究に参加した患者さんたちが、人類のために自らの体を使って遺してくれた、まさに「最後の贈り物」と言える貴重なデータです。

さらに今年の1月に発表された研究でも迅速剖検の結果が発表されており、その結果、腸や肺など“外敵”が入りやすい臓器の細胞はとても「防御」している一方、リンパ節や脾臓の細胞は逆に“控えめ”な状態にあることがわかりました。

さらにHIVの“隠れ家”になる免疫細胞の一部は、防御因子が少なく、ウイルスに入り込まれやすいことも明らかになりました。

この結果は体の場所や細胞の種類によってHIVに対する防御力が大きく違うことを意味します。

このように迅速剖検によって得られた「HIVの潜伏場所の地図」は、HIVを根本的に治療するための新しい治療法を生み出す鍵として期待されています。

迅速剖検はHIVとの長い「かくれんぼ」に終止符を打つための、大きな一歩と言えるでしょう。

元論文

HIV persists throughout deep tissues with repopulation from multiple anatomical sources

https://doi.org/10.1172/JCI134815

Anatomical, subset, and HIV-dependent expression of viral sensors and restriction factors

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2024.115202

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部