現在ヒグマは北海道にしか生息していませんが、かつては本州全域に今よりはるかに大きな個体が生息していました。

そのヒグマについては状態の良い化石が少なく、いつどこから来たのか? どのような系統か? といった部分はほとんどわかっていませんでした。

しかし山梨大学らの研究グループは、21年に本州から算出したヒグマ化石のミトコンドリアDNAの分析などから、この古代の本州ヒグマが現生ヒグマとは独立した集団であり、数十万年以上前に2度に渡って本州へ移動していたことなどを発見しています。

大型の哺乳類は考えられていたより頻繁に本州へ移動していたようです。

研究の詳細は、科学雑誌『Royal Society Open Science(英国王立協会オープンサイエンス誌)』に2021年8月4日付で掲載されています。

目次

- かつて本州にいた巨大ヒグマ

- 化石のDNA保存状態が悪い日本

- 本州のヒグマはどこから来たのか?

かつて本州にいた巨大ヒグマ

ヒグマはクマの中では最大の体長を誇る大型動物で、日本に生息する陸生哺乳類の中では最大の種です。

しかし、このヒグマは日本では北海道にしかいないことでも有名です。

現在本州に生息する陸生大型動物は、ニホンジカ、ニホンカモシカ、ツキノワグマの3種類しかいません。

ヒグマについてはその獰猛さがよく話題になっていて、ネットでもヒグマの起こした恐ろしい事件として、三毛別羆事件や福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件が有名です。

そのため、本州にはヒグマがいなくてよかった、なんて思っている人も多いかもしれませんが、かつての日本の本州には、現在の北海道のヒグマよりはるかに大きなヒグマが住んでいたことがわかっています。

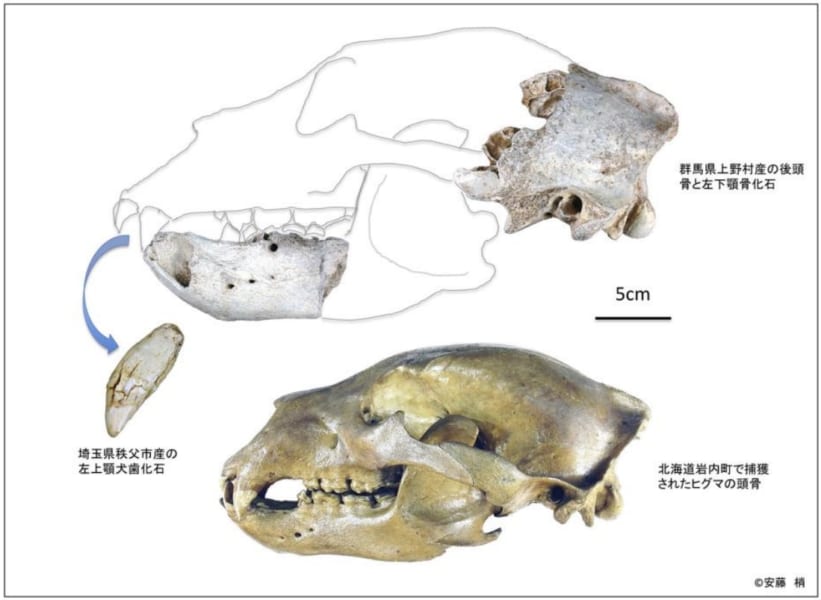

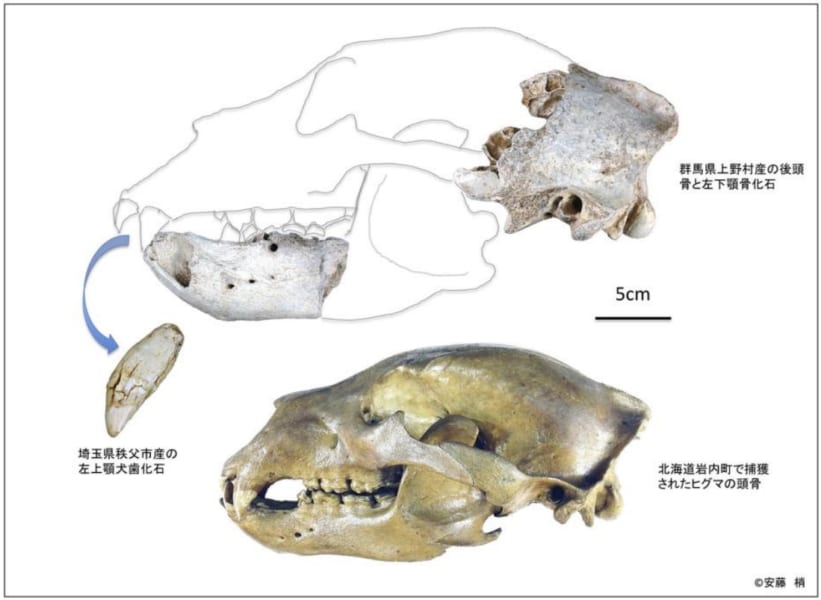

東京の近くにもこのヒグマはいたようで、本州のいくつかの場所で34万年前から2万年前の化石がいくつか見つかっています。

ただ、いずれも不完全な標本で、発見されている化石の数は10個未満です。

そのため、この古代日本のヒグマについてはわかっていないことも多いのです。

更新世(約1万2000年以前)の本州には、ヒグマ、バイソン、オーロックス、オオツノジカ、ヘラジカ、トラ、ナウマンゾウなど、かなり多様な大型哺乳類が生息していたことがわかっています。

こうした動物たちがどうやって、いつごろ日本に来たのか? 大陸に住む仲間との遺伝的な関係はどうなっているのか、なぜ本州では絶滅したのか? といった疑問を知ることは現在の日本列島の動物たちの成り立ちを理解する上で重要な研究です。

とくにヒグマのような大型の肉食獣は、過去の日本の生態系を知るためにも重要な存在です。

しかし、現在、ヒグマは北海道にしかいません。

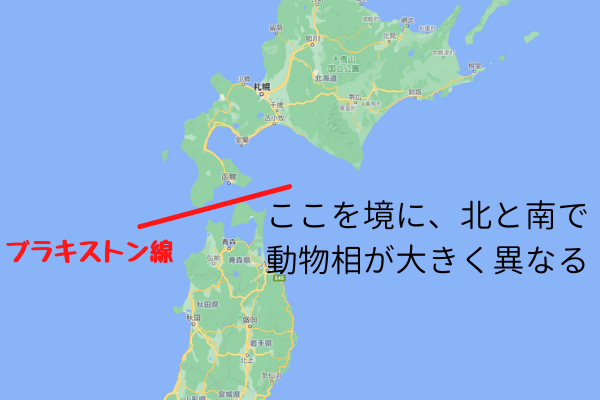

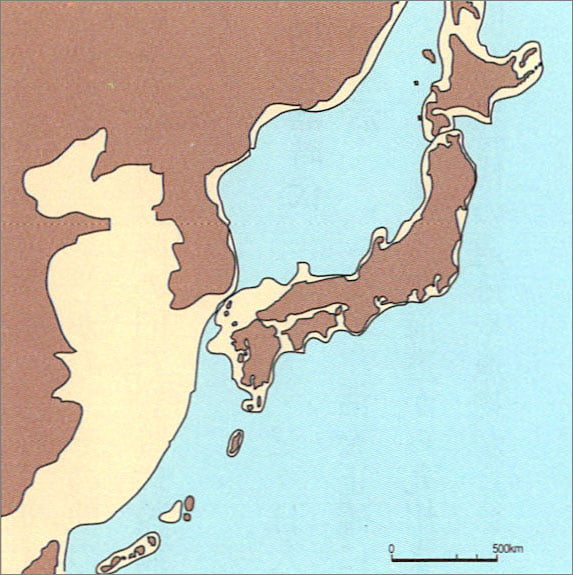

これについては津軽海峡が非常に深いため(水深130m前後)、寒冷期でも陸路でつながることがなかったから、北海道と本州の動物相は大きく異なっている、と聞いたことがあるかもしれません。

こうした津軽海峡を挟んだ、日本の動物の分布境界はブラキストン線と呼ばれています。

では、なぜ大昔の本州にヒグマがいたのでしょうか?

化石のDNA保存状態が悪い日本

現在、北海道のヒグマには3つの系統があって、それらはみな独立して北海道に入ってきたと考えられています。

更新世の寒冷期は海面が下がっていたため、ユーラシア大陸と日本は陸路でつながっていました。

北海道のヒグマは、こうした時代にサハリン経由で北海道へやってくる機会が何度もあったと考えられます。

ただ、北からやって来たヒグマは、ブラキストン線を超えて本州へ来ることはできなかったと考えられます。

そうなると、本州で見つかっているヒグマは、北海道のヒグマとは異なるルートで日本へやって来た可能性が高いのです。

北海道のヒグマはサハリン経由で、本州のヒグマは朝鮮半島経由でやって来たのではないか?

この可能性については、長く研究者の間でも議論されてきました。

これを明らかにするためには、化石のDNA分析が有力な方法です。

しかし、日本は高温多湿な上に酸性の土壌が多いため、化石に残るDNAの保存状態が極めて悪い環境にあります。

そのため、日本の古代のDNA研究は、人類の研究を含め、世界と比べて大幅に遅れているのです。

この研究の重要な点は、最先端の古代DNA分析技術を駆使することで、3万2500年前のヒグマの化石からDNAを分析することに成功し、彼らの足跡を一部明らかにできたというところなのです。

本州のヒグマはどこから来たのか?

この研究では、ヒグマ化石標本の内部から試料を採取し、放射性炭素年代測定、炭素・窒素の安定同位体比の測定、DNAの抽出と次世代シーケンサーによる塩基配列の解読をおこないました。

化石は2つ調査されましたが、こうした測定から、それぞれの化石は3万2500年前と1万9300年前(後期更新世)のものだとわかりました。

また、本州のヒグマは非常に肉食性が強かったということもわかりました。

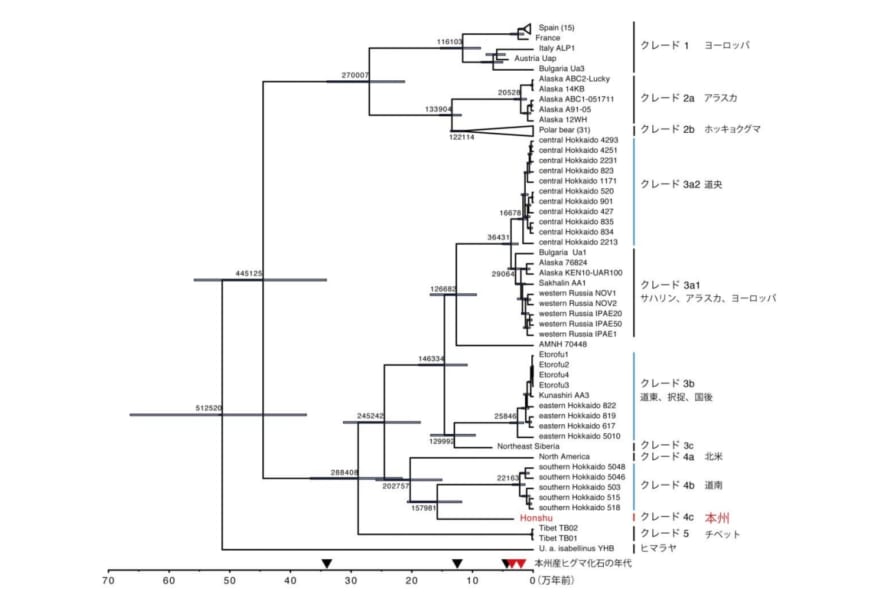

そして、3万年前の化石標本から、ミトコンドリアDNAの系統解析を行った結果、このヒグマは北海道や他のどの地域でも知られていない未知の系統であったことが明らかとなったのです。

そしてこの未知の系統は、約16万年前に北海道南部で見つかるグループから分岐したこともわかりました。

本州で発見されているヒグマの化石の中には、34万年前(中期更新世=チバニアン)のものも発見されていたため、これまではこの大昔に渡ってきたヒグマが、後期更新世まで生息していたのだろうと考えられていました。

しかし、この結果を見ると、この両者は系統が異なっていました。

つまり、本州のヒグマは道南から16万年前に分岐したグループと、34万年以上前に本州へ渡ってきた最低2つの異なるグループがあったのです。

一般的にユーラシア大陸から本州へ動物が移住する機会は、とても少ないと考えられていたため、本州のヒグマが少なくとも2回、本州へ渡ってきていたという事実は意外な結果です。

これは考えられていたよりも、ユーラシア大陸から日本列島への大型哺乳類の移動は、頻繁に起きていた可能性を示唆しています。

さらにヒグマが渡ってきた経路についても推定が行われました。

さきほどの述べたように、本州のヒグマは北海道から渡るより、南の朝鮮半島から九州、そして本州へと渡った可能性が高いのではないかという考えがありました。

しかし、この結果では本州のヒグマと道南ヒグマに分岐が見つかったため、これらの共通祖先がサハリン経由で北海道に入り、その一部が津軽海峡を渡って本州に入った可能性が高いのです。

この結果について、ブラキストン線があったんじゃないの? と疑問に思う人もいるでしょう。

ただ、ブラキストン線は常に機能していた分布境界でなく、極めて少ないですがここを渡った例外の動物たちがいます。

それが約14万年前の海水準低下期で、そのときナウマンゾウとオオツノジカが本州から北海道へと北上していたことがわかっています。

今回の本州ヒグマのグループが道南ヒグマから分岐した時期は15.8万年前と推定されているため、この海水準低下期と極めて年代は近いです。

そのため、本州ヒグマは、ナウマンゾウたちがブラキストン線を超えて北上した時期に、彼らは南下して本州へ入った可能性が高いと推測されます。

DNAの分析から、ここまでいろいろ分かるというのは面白いですね。

なぜ、本州のヒグマが絶滅してしまったのかは、未だ謎に包まれています。

しかし、クマ災害の話を聞く限り、ヒグマには申し訳ないですが肉食性が強く現存の個体より大きかったという彼らが、今も本州を闊歩していないのは、ありがたいことに思えてしまいます。

参考文献

本州にかつて生息していたヒグマの起源の解明

https://www.yamanashi.ac.jp/wp-content/uploads/2021/08/20210804pr-1.pdf

元論文

Ancient DNA reveals multiple origins and migration waves of extinct Japanese brown bear lineages

https://doi.org/10.1098/rsos.210518

ライター

海沼 賢: 大学では電気電子工学、大学院では知識科学を専攻。科学進歩と共に分断されがちな分野間交流の場、一般の人々が科学知識とふれあう場の創出を目指しています。

編集者

ナゾロジー 編集部