私たち人間のおへそには、大きく分けて2種類の形があることをご存知でしょうか?

ひとつはお腹の表面にくぼんだ凹型、もうひとつはぽっこり突き出た「でべそ(凸型)」です。

多くの人のおへそは凹型で、生涯にわたって安定したくぼみを保っています。

へその緒が取れた痕跡にすぎないはずのおへそが、なぜこんなにも綺麗なくぼみになるのか――言われてみれば不思議です。

単なる傷跡では説明のつかない“見えない支え”が私たちのおへそには隠れているのかもしれません。

そんな中、日本の東京科学大学(Institute of Science Tokyo)で行われた研究によって、人のへそが凹む“科学的な理由”の手がかりを示したと発表されました。

研究では人の臍(へそ)の奥に皮膚とお腹の深い部分をつなぐ筒状の構造「臍鞘(さいしょう)」が確認されており、この臍鞘こそが、おへその皮膚を内側に引き込み、誰もが知るあの“凹み”を支えている可能性があると報告されています。

少なくない人々が、綺麗なお腹の見た目を求めてお臍の形の整形手術をしている中、この発見は大きなインパクトとなるでしょう。

また科学的にも、なくてもいいはずのお臍の構造をわざわざ保持する専用の仕組みが存在する理由を解明することは大きな価値があると考えられます。

研究内容の詳細は2025年9月3日にResearch Squareにて発表されました。

目次

- 『おへその凹み』が生涯に渡って消えない理由、解明への科学的挑戦

- おへその『秘密の支柱』を発見

- 人体の小さな凹みに潜む大きな秘密―臍鞘という支柱

『おへその凹み』が生涯に渡って消えない理由、解明への科学的挑戦

私たちのおへそは、胎児のころにお母さんとつながっていた「へその緒(臍帯)」が、生まれた後に取れた傷跡です。

普通の傷であれば、ケガの直後にはっきりと残った跡でも、時間が経てば少しずつ薄くなったり、場合によっては完全に消えてしまうこともありますよね。

しかしおへそは、最初にできた時の凹みが大人になっても変わることなく、生涯にわたってずっと安定した凹みの形を保っています。

これは、傷跡としてはかなり特殊なケースであり、人体に残る不思議の一つと言えます。

おへそがこのように特別扱いされる理由の一つは、その場所が人体の中でも特に構造的に弱い部分にあるからです。

私たちのお腹の中央部分は、筋肉のつなぎ目や膜の薄い場所が多いため、力がかかると中の臓器が外に向かって押し出されやすい特徴があります。

そのため子どものころには、いわゆる「でべそ(臍ヘルニア)」と呼ばれる状態が起こることがあります。

また大人になっても、肥満になったり、何らかの理由でお腹を切る手術を受けたりすると、お腹の中の圧力(腹圧)が高まり、弱い部分であるおへそが飛び出てしまうことがあります。

こうしたおへその性質は医学的にも重要で、現代の手術ではしばしば、おへその特殊な位置や形状を積極的に利用することがあります。

具体的には、身体への負担が少ない腹腔鏡手術(お腹に小さな穴を開け、カメラや器具を入れて行う手術)のときに、カメラや器具を挿入する穴(ポート)を設置するためにおへそが選ばれます。

さらに、おへそのヘルニアを治すための修復手術でも、この部分の構造がどうなっているのかを正確に理解しておく必要があります。

つまりおへそは、人の体にとって弱点でありながらも、同時に重要な手術の入り口として活用されている、ちょっと特別な存在なのです。

しかしながら、実は「なぜおへそがそもそも凹んでいるのか?」という根本的な理由については、意外にも十分に解明されていませんでした。

実際、これまでは単純に「傷が治る過程で、皮膚が自然に縮まっただけだろう」という程度の説明がされることがほとんどでした。

しかし、皮膚の傷がただ縮まっただけならば、その形が生涯変わらず、誰のおへそも似たような形を保つ理由としては、少し説得力に欠けます。

近年の研究では、おへそのくぼみのすぐ下に脂肪の塊が存在していることや、お腹の中央にある「白線(筋肉同士をつなぐ丈夫な膜)」や「靭帯(筋肉や骨をつなぐ丈夫なひも状の組織)」の形が人によってさまざまであることなどが徐々に分かってきました。

しかし、それらの研究でも、おへその凹みを実際に支えている組織が何なのかということを、詳しく、立体的に(3次元的に)調べた例はありませんでした。

つまり、皮膚の下で実際に何が起きているのか、はっきりと見える形で理解されていなかったわけです。

そこで今回の研究チームは、こうした疑問を解決するために、新しい仮説を立てました。

彼らは、「おへその下には、単なる傷跡の収縮では説明できない特別な線維組織(線維という丈夫な糸のような細胞が集まった組織)が存在し、それが皮膚をお腹の奥に引き込んで、凹みを安定させているのではないか?」と考え、その具体的な正体を明らかにするために詳しい調査を始めました。

おへその『秘密の支柱』を発見

研究チームはまず、おへその凹みがどのような仕組みで維持されているのかを詳しく調べるために、人体のご遺体(献体)を対象に実験を行いました(平均年齢77.4歳)。

具体的な方法としては、全部で5体の献体を用意し、それぞれを異なる方法で調べました。

まず2体の献体では、おへその周囲の構造を肉眼で細かく観察しました。

次の2体では、顕微鏡を使って皮膚や脂肪などの細かい組織を調べました。

最後の1体では、特別な方法を使い、組織を薄く何枚も切り出して立体的な画像(3D画像)を作成しました。

最初の肉眼観察で、おへその凹みの奥からお腹の深い部分に向かって、丈夫な繊維でできた筒のような構造が存在していることを確認しました。

この繊維は、皮膚から体の奥へと伸びる一本の太い糸のようなもので、おへそのくぼみを中心に囲むように存在していました。

その繊維の筒の中には、小さな脂肪のかたまりが包まれていました。

この脂肪を丁寧に取り除いてみると、その奥には「臍輪(さいりん)」と呼ばれる小さな穴が確認されました。

この穴がまさに、皮膚をお腹の内側へと引っ張り込んでいる入口となっています。

さらに調べを進めて、筋肉やその周りの膜をめくってみると、腹膜という内臓を包む膜の外側に脂肪の層(腹膜外脂肪)が広がっているのが見えました。

最初に見つけた脂肪の塊は、この腹膜外脂肪の一部が前方に突出していることが分かりました。

次の顕微鏡観察では、さらに細かく組織を調べました。

その結果、おへそのくぼみにあたる皮膚は内側に向かって折れ曲がり、そのすぐ下にはコラーゲンという丈夫な線維が密集していました。

また、お腹の中央を支える丈夫な線維の膜「白線(はくせん)」の一部が途切れている場所があり、その小さな隙間を通って腹膜外脂肪が皮膚のすぐ下まで飛び出しているのを確認しました。

顕微鏡でより詳細に見ても、最初に観察した脂肪のかたまりは、この腹膜外脂肪の層からつながっていたのです。

つまり、おへその下にあった脂肪は、皮膚のすぐ下にある普通の脂肪(皮下脂肪)ではなく、腹膜の外側から突き出してきた特別な脂肪だったということです。

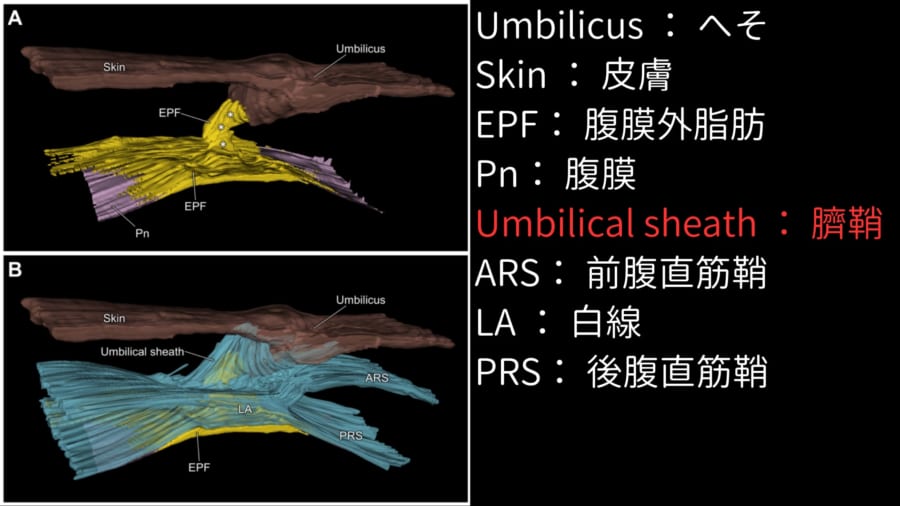

さらに特別な技術(3D再構築)を使って、より詳しく立体的な画像を作った結果、この構造がさらに明確になりました。

作成された立体画像では、腹壁にあいた小さな穴(臍輪)からおへその皮膚まで、明らかに一本の筒状の線維の束がつながっていることがはっきりと示されました。

研究チームはこの筒状の構造を「臍鞘(さいしょう:umbilical sheath)」と名付けました。

臍鞘の内部には腹膜外脂肪の一部が入り込み、この脂肪がストローを通る液体のように前方に伸び、皮膚の真下まで直接届いていました。

このとき、皮膚のすぐ下には通常存在するはずの皮下脂肪が全くなく、臍鞘が包んだ脂肪が皮膚を裏から支えている状態でした。

臍鞘は、皮膚と深部を結ぶ一本の橋として機能していたのです。

これは、おへその下はただの皮膚だと思っていた常識を覆す発見でした。

では、この「臍鞘」という構造がなくなったり弱くなったりすると、どうなるのでしょうか。

研究チームは、肥満になったりお腹の手術をしたりして臍鞘が壊れると、腹圧(お腹の内側から外に押す力)に耐えきれなくなり、臍ヘルニア(でべそ)や術後のヘルニアが生じる可能性があると指摘しています。

実際、こうしたおへそのヘルニアは、肥満や手術の経験がある人に特に起こりやすいことが分かっています。

臍鞘という存在は、人間の体が生み出した天然の「へそガード」のように機能している可能性があるのです。

人体の小さな凹みに潜む大きな秘密―臍鞘という支柱

今回の研究では、人間のおへそがなぜ凹んでいるのかという長年の謎に対し、その裏側を支える新しい構造「臍鞘(さいしょう、umbilical sheath)」が提案されました。

臍鞘とは、皮膚とお腹の深い膜を結ぶ線維の筒状構造で、へその特徴的なくぼみを物理的に支えている可能性があることが示されました。

これまで「おへそはへその緒の跡だから凹んでいる」と漠然と考えられてきましたが、その奥にこんな支えの仕組みが隠れていたとは驚きです。

まさに日常すぎて誰も注目してこなかった人体の“脇役”に、スポットライトが当たった瞬間と言えるでしょう。

この発見は医療の現場にも新しい視点を与えます。

おへそは小さな穴のように見えても、実際には腹腔鏡手術(お腹に小さな穴を開けて行う手術)の器具を入れる「出入り口」として使われています。

臍鞘の存在を意識することで、ポート(カメラや器具の挿入口)の最適な位置を決めたり、手術後の縫い方を工夫したりすることができる可能性があります。

研究チームは実際に、臍ヘルニアの修復や開腹手術の閉創で臍鞘を温存・再建することが、より自然で強いお腹の仕上がりにつながり、術後ヘルニアの発生を減らせる可能性を指摘しています。

言い換えれば、今回見つかった“体内の支え綱”を切らないように意識することが、将来の手術をより安全なものにするヒントになるのです。

ただし、この研究にはいくつかの注意点があります。

まず対象となった献体は5体と少なく、しかも平均年齢が77.4歳と高齢に偏っているため、若い人や別の体型の人にも同じことが当てはまるかどうかはまだ分かりません。

さらに今回調べたのはすべて凹型のおへそであり、突出型の「でべそ」については未検討です。

でべその人にも臍鞘に相当する構造があるのか、それとも臍鞘が欠けているからでべそになるのか、現時点でははっきりしていません。

また今回の研究はあくまで解剖学的な観察に特化しており、臍鞘の強さや、どれくらいの力で皮膚を引き込んでいるのか、腹圧にどう反応するのかといった力学的な検証はまだ行われていません。

これらの点は今後の研究課題として残されています。

それでも、この研究は私たちが当たり前と思っていた体の仕組みに新しい視点をもたらしてくれます。

おへそというごく小さな部分に、テントを内側に引っぱるロープのような構造と、ストローの中を通ってきた脂肪の支えが潜んでいるかもしれないというのは画期的な示唆でしょう。

普段何気なく見ているおへそが、実は人体の精巧な仕組みを映し出す窓だったとしたら、次に鏡を見るときにその小さなくぼみが違って見えるかもしれません。

この発見は、単に「謎が解けた」以上に、私たちが自分の体を新しい目で見つめ直すきっかけになるでしょう。

元論文

Why is the Umbilicus Concave? A Histological and Three-Dimensional Anatomical Study Revealing the “umbilical sheath”

https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-7514267/v1

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部