いじめは学校や職場などで深刻な社会問題ですが、生物学的に見るとこの行動にはどんな起源や理由があるのでしょうか。

人間同士でなぜ傷つけ合うような行為が生まれてしまうのか、不思議に思う人もいるでしょう。

実は、いじめは人間だけに見られる特異な行動ではなく、多くの動物社会にも類似の行動が存在します。

本稿では、進化生物学や進化心理学の観点から、人間のいじめ行動がどのように生まれ、なぜ続いてきたのかを探ってみます。

また、ゲーム理論を用いて集団内での排除行動が個人や集団にもたらすメリットについて直感的に解説し、過去に適応的だったかもしれないいじめ行動が現代社会ではどのようなミスマッチ(不一致)を起こしているのかについて考察します。

目次

- 動物界にも存在する「いじめ」

- 人類はいじめるように進化してきた

- ゲーム理論で読み解く「いじめ」のメリットデメリット

- いじめは進化的に適応か?―現代社会でのミスマッチ

- まとめ:いじめ行動と人間社会のこれから

動物界にも存在する「いじめ」

ニワトリの群れを観察すると、個体間に「つつきの順位(pecking order)」と呼ばれる厳然としたヒエラルキーがあることがわかります。

強い個体が弱い個体をつついて攻撃し、エサや縄張りの優先権を独占します。

このように群れの中で他個体を執拗に傷つけ排除しようとする行動は、ニワトリなどの鳥類で古くから知られてきた現象です。

実際、「つつきの順位」という言葉自体、ニワトリの社会行動に由来しており、序列の上位に立つ個体ほど下位の個体に攻撃的に振る舞います。

密集飼育などストレスの多い状況下では弱い個体への攻撃が激化し、最悪の場合は死亡(カニバリズム)に至ることもあります。

これは動物社会における典型的ないじめの一例と言えるでしょう。

霊長類の社会にも、いじめに似た振る舞いが観察されています。

チンパンジーの群れでは、トップに立つアルファオス(ボス猿)が自分の地位を守るため、部下にあたるオス同士が結束しないよう引き離しにかかることがあります。

例えば、アルファオスは脅威となりうる部下同士の親密なつながりを邪魔したり、潜在的なライバルを執拗に威嚇・攻撃して服従させたりします。

これはまさにボス猿による「いじめ」と言え、自らの優位を保ち挑戦者を出させないという戦略です。

人間社会のいじめっ子が、自分より有能な同僚を孤立させようと画策する姿は、このチンパンジーの行動と重ね合わせることができます。

さらにはイルカなど高度な知能を持つ動物でも、他個体への執拗な攻撃が報告されています。

一見愛らしく賢い生き物に思えるイルカですが、野生のバンドウイルカはネズミイルカ(小型のイルカの一種)を理由もなく殺すことがあり、研究者たちはこの謎を追っています。

この現象は「ポーポサイド(porpicide)」と名付けられ、亡骸に残された噛み傷や折れた骨などからイルカの仕業だと判明しています。

なぜイルカがネズミイルカを殺すのか明確にはわかっていませんが、「できるから殺すのだ」という仮説すらあるほどです。

すなわち、自分たちより小さく弱い生物に対し、特に利益がなくとも攻撃的振る舞いをするという点で、人間のいじめにも通じるものがあります。

「弱い者いじめ」は動物界でも決して珍しいことではなく、厳しい自然界ではこうした残酷な行動がしばしば見られるのです。

以上のように、いじめに類する現象は鶏から哺乳類に至るまで動物全般で確認されており、人間だけの特殊な問題ではありません。

このことは、いじめ行動が進化の過程で広く生じうるものであり、その起源が私たち人類の進化史にも深く根ざしている可能性を示唆しています。

人類はいじめるように進化してきた

人間社会のいじめはなぜこれほど広く存在するのでしょうか。

進化生物学の視点から考えると、ある行動が長い進化の歴史を通じて生き残ってきたからには何らかの生存上または繁殖上のメリットがあったはずです。

いじめも例外ではなく、原始的な社会においていじめ行動が個体にもたらした利点を考えてみる必要があります。

まず、いじめは人類の普遍的な現象であることがわかっています。

文化人類学的な調査によれば、いじめ(強者による弱者への継続的な攻撃的行動)は調査対象となったあらゆる社会で確認されており、しばしば「平和的」とイメージされる狩猟採集民の社会でさえ何らかのいじめが存在します。

これは、いじめが現代に始まった新しい悪習ではなく、人類史を通じて連綿と行われてきた行動であることを示しています。

そうである以上、進化的に「淘汰」されず残ってきた理由があると考えるのが自然です。

進化心理学者たちは、人間のいじめ行動が進化上の適応(すなわち生存や繁殖に有利な特性)であった可能性を提唱しています。

その代表的な説明が「3つのR」という枠組みです。

3つのRとは資源(Resources)・評判(Reputation)・繁殖(Reproduction)の頭文字で、いじめる側の個体(いじめ加害者)はこれらを手に入れやすくなるという仮説です。

例えば、仲間をいじめて従わせることで食料や領土など物質的資源を独占できますし、群れ内での地位や評判を高めて影響力を得ることもできます。

さらに、自分が序列で上位に立てば異性から注目されやすく繁殖(交配)の機会が増える可能性もあります。

動物界でも強いオスほどメスと繁殖し子孫を残す傾向がありますが、人間の若者社会でも似た傾向が指摘されています。

実際、身体的ないじめを行う男子生徒は行わない者に比べて交際相手の数が多いとの調査結果や、いじめ加害者の少年少女はそうでない同年代に比べて性的パートナーの数が多いとの研究報告があります。

意地悪で攻撃的な振る舞いをする生徒が必ずしも孤立するどころか、かえって人気者になり恋愛面でも成功しているケースがあるというのです。

このように、いじめ行動は短期的には個体に利益をもたらしうる戦略であり、進化的に見れば生存・繁殖の成功率を高める方向に働き得たと考えられます。

進化的利点は他にも考えられます。

いじめによって標的となった相手は萎縮し、加害者に逆らえなくなります。

その結果、いじめ加害者にとって都合の悪い競争相手を事前に排除できる(抑止力 deterrence)という側面もあります。

また残酷なようですが、一部の加害者は弱い相手を苦しめること自体にある種の「楽しさ」や快感(recreation)を覚えている可能性も指摘されています。

脳科学的にも、他者に勝ったり優位に立ったりする行為は報酬系を刺激し快感ホルモンが出ることが知られており、いじめ行動がそうした「報酬」によって強化される面もあるでしょう。

もっとも、いじめにもコストやリスクは伴います。

集団内で乱暴を働けば恨みを買い、将来的に報復されたり信用を失ったりする可能性もあります。

また、標的が反撃してきたり、第三者が介入して罰を受けたりすれば、いじめは割に合わなくなります。

したがって、いじめが進化的に適応かどうかは状況次第です。

研究者は、いじめを行う個人の性格や環境要因によって、その行動がもたらす費用対効果が変わる「条件付き適応 (facultative adaptation)」であると考えています。

つまり、周囲に見咎められず反撃もされない「やり得」な状況ではいじめが起きやすく、一方で報復や処罰のリスクが高い状況ではいじめは抑制される傾向にあるのです。

ゲーム理論で読み解く「いじめ」のメリットデメリット

いじめのような集団内での排除行動は、ゲーム理論の視点からも説明することができます。

集団生活では各個体が自分の利益を最大化しようと行動した結果、時に誰かを犠牲にするような均衡状態が生まれてしまうことがあります。

いじめにおいては、「いじめる側」と「いじめられる側」、そして傍観者という立場がありますが、それぞれの利害を考えてみましょう。

まず、いじめる側のメリットは前述の通り明白です。

相手を屈服させ、自分が相対的に有利な資源配分や地位を得られます。

では傍観者にとってはどうでしょうか。

本来であれば、傍観者も弱い者いじめを止めたいという道徳心や他人への共感を持ち合わせているかもしれません。

しかしゲーム理論的に考えると、傍観者が正義感から介入すると自分が次の標的にされるリスクがあります。

一方、何もせず静観したり強者側に同調したりすれば、自分に矛先が向く危険を避けられるだけでなく、いじめる側に取り入っておこぼれ的な利益(優位者の仲間としての安全や優越感)を得られる可能性もあります。

つまり、傍観者にとって「いじめに加担しない正義の行動」はコストが高く、「見て見ぬふりをする」方が安全策として合理的になりがちなのです。

このようにして多くの人が静観を選ぶと、結局いじめはエスカレートしやすくなり、いじめという状況が集団内で安定化(ナッシュ均衡)してしまうわけです。

実験経済学の研究もこの構図を裏付けています。

あるゲーム理論実験では、力関係に非対称性を持たせた場合(つまり一方が強者、他方が弱者の状況)、強者は弱者を搾取する戦略(脅迫やゆすり)をとる傾向が確認されました。

そして驚くべきことに、弱い立場の参加者は不公平な要求に従った方が自分の利得が高くなる場合が多かったのです。

つまり、「嫌ならやめてもいいんだぞ?」と暗に脅されながら不利な取引を飲まされた方が、下手に抵抗してゼロになってしまうよりマシだという状況が生じるのです。

これは職場の権力関係にも通じる話で、上司が部下に「嫌なら辞めても代わりはいる」とプレッシャーをかけ、部下は泣く泣く従わざるを得ない、といったケースに似ています。

ゲーム理論上、力の差が大きいとき弱者は従った方が得をするため、強者のいじめ・ゆすり行為が横行しやすくなるというわけです。

さらに集団全体の視点で見ても、時に「スケープゴート(生贄の山羊)」効果によっていじめが強化されることがあります。

哲学者ルネ・ジラールの仮説によれば、人類の進化史において集団内の対立を収束させるために、無意識のうちに一人の責めやすい個体に非難を集中させる「スケープゴート機構」が生じた可能性があります。

集団が誰か一人を生贄にして団結することで、内部の不和を解消し社会的安定を取り戻すという現象です。

これは宗教的な儀式や文化の起源とも絡む大胆な仮説ですが、日常のいじめに置き換えてみても、一つの集団が「異質なあの子」を標的にいじめることで他のメンバー間の連帯感が高まる、といった状況は想像に難くありません。

いじめられる側にとっては理不尽極まりないですが、いじめる側・傍観者側には集団の結束感という報酬が発生しうるのです。

このように、集団全体から見てもいじめは必ずしも非合理なだけの行動ではなく、一部の状況下では集団維持の機能すら果たしてしまうという、厄介な側面があります。

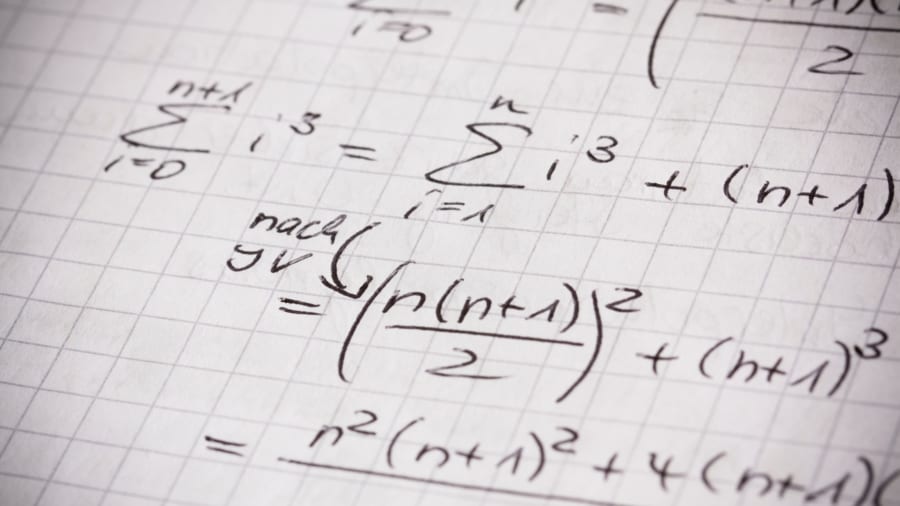

ちょっとだけ数学的にくわしく解説

いじめは集団内で繰り返される多人数ゲームとして捉えられる。加害者が弱者を標的に攻撃すると、被害者は反撃コストを恐れて服従し、傍観者も次の標的化を避けるため静観する。この構図では「介入>損失」という条件が満たされない限り、いじめがナッシュ均衡となり固定化される。優位者は資源・評判を獲得し、傍観者も安全と同調利益を得るため均衡はさらに安定する。均衡を崩すには、第三者罰や協調的介入により“介入の期待利得”をプラスに転じさせ、標的への移行コストを加害者に負わせる制度設計が必要だ。逆に高い血縁度や共同利益が大きい集団では、いじめが集団全体のコストとなるため抑制メカニズム(ポリシング)が進化しやすい。

いじめは進化的に適応か?―現代社会でのミスマッチ

以上見てきたように、いじめ行動には進化上の由来があり、それなりの論理(メリット)が存在します。

しかし重要なのは、過去に適応的だった行動が現代でも有用とは限らないという点です。

進化的ミスマッチとは、かつての環境で有利に働いた性質が、急激に様変わりした現代の環境では不適応や弊害を生む状況を指します。

その典型的な例が人間の甘味嗜好です。

甘いものを好む遺伝子は、食糧が乏しくエネルギー確保が難しかった時代には有利でしたが、食べ物に溢れる現代では肥満や糖尿病という問題を招きます。

同様に、攻撃的で排他的ないじめ気質も原始の小規模社会では何らかの役に立っていたかもしれませんが、倫理規範が発達し法制度も整った現代の大規模社会ではむしろ害になる場面が多いでしょう。

現代社会においていじめは、被害者の心身に深い傷を残し、最悪の場合自殺や社会的排除といった取り返しのつかない結果を招きます。

組織内のいじめは生産性を下げ、学級内のいじめは将来に禍根を残します。

もはやいじめ行動は集団の安定や個人の繁殖成功に寄与するどころか、社会全体で見れば損失の方が大きくなっていると考えられます。

実際、進化心理学の研究でも現代のいじめが本当に加害者にとって有利なのか精査が進んでいます。

いじめっ子は一時的にはモテたり得をしたりしているように見えても、長期的に見ると人間関係の質や信頼を損ない、将来的な協力者を失っているかもしれません。

また、法的・社会的制裁のリスクもあります。

学校や職場でいじめが発覚すれば、加害者は処罰され評価を下げる可能性があります。

過去の小さなコミュニティでは「腕力の強い乱暴者」もヒーロー扱いだったかもしれませんが、現代の法治社会ではただのトラブルメーカーです。

環境が変わった現在では、かつて利点だった攻撃性がミスマッチを起こしているわけです。

まとめ:いじめ行動と人間社会のこれから

いじめとは何か――生物学的な観点から考察してきましたが、それは人間の進化の遺産とも言うべき複雑な現象であることが見えてきます。

いじめ行動には進化上の理由があり、動物界にも広く存在する自然な一面を持ちます。

しかし「自然であること」と「許されること」は別問題です。

人間は進化の中で、攻撃性や序列競争心だけでなく協調性や共感能力も発達させてきました。

むしろ他者と協力し思いやる能力こそが、人類がここまで繁栄できた大きな要因です。

現代社会においていじめがミスマッチを起こしているのだとすれば、私たちは進化のポジティブな遺産(協調・公平・博愛の精神)を活かしてこの問題に対処していくべきでしょう。

科学的にいじめの起源やメカニズムを理解することは、決していじめを正当化するためではありません。

むしろその深い根を知ることで、より効果的な解決策を見出す助けになります。

例えば、いじめが起こりやすい状況(序列が固定し競争が激化する環境、閉鎖的な集団内のストレスなど)を把握し、環境を改善することができます。

また、いじめ加害者が満たそうとしている承認欲求や競争心を、スポーツや創造的活動など建設的な形で発散できる場を用意することも有効でしょう。

被害者だけでなく傍観者も巻き込んだ集団全体のアプローチ(いじめを許さない規範づくりや報告しやすい体制づくり)も大切です。

人類は環境を変え、自らの行動様式を変えていける柔軟さを持っています。

いじめの問題は根深く簡単には無くならないかもしれません。

しかし、私たちがその起源と理由を正しく理解し、進化の中で培われた「いじめに打ち克つ力」を発揮できれば、いじめのない社会に一歩ずつ近づいていけるはずです。

進化の視点から見た「いじめとは何なのか」という問いへの答えは、人間とは何者であるのかを考えるヒントにもなるでしょう。

長い歴史の中で形作られた影の側面を乗り越え、より良い未来を築くために──科学の知見を活かしていじめに立ち向かっていきたいものです。

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部