- コーディングからレビュー、最適化までを自動化し、開発効率を大幅に向上

- Google Cloudとの統合により、設計・運用・分析を一元的に支援

- 無料で試せるIndividualsプランから、企業向けEnterpriseまで柔軟に対応

GoogleはGemini 2.5モデルをベースにした「Gemini Code Assist」を2025年2月にリリースしました。

Gemini Code Assistは開発者がアプリケーションを構築・運用する過程を支援するAIコーディングアシスタントであり、個人開発から大規模な企業利用まで幅広く対応。

本記事ではGemini Code Assistの特徴や使用方法、他の生成AIツールとの違いなどについて解説していきます。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Gemini Code Assistとは?特徴とできること

Gemini Code AssistはGoogleが開発・提供している、AIによる開発支援ツールです。

VS CodeやJetBrains IDE、Android Studioといった主要な開発環境に対応し、コード補完からレビュー、クラウド連携まで幅広い機能を有しています。開発者はこれまでの開発環境を大きく変えずに、より効率的かつ高品質なアプリ開発が可能です。

高度なコード補完と生成

Gemini Code Assistは自然言語からコードを生成する機能を備えており、コメントやシンプルな指示を入力するだけで関数やコードブロックを自動生成。

IDE内でのコード補完も優れており、変数名や文脈に即した提案を提示してくれるため、開発スピードを損なうことなく実装が進みます。また、テストコードの自動生成やドキュメント作成にも対応しており、コーディングに伴う作業量も軽減されます。

リアルタイムのエラー検出と修正提案

Gemini Code Assistはコードを書く過程で発生するエラーをリアルタイムに検出し、修正方法を提案してくれるのも大きな特徴です。

例えばシンタックスエラーや型の不一致などはその場で検出され、修正候補が提示されます。従来であればデバッグやコンパイルを繰り返して確認していた部分を、Gemini Code Assistが事前に検知して修正を行うため、開発者はエラー解消にかける時間を大幅に削減できます。

チャットによるアシスタント機能

Gemini Code Assistにはチャットベースのインターフェースが用意されており、開いているファイルの内容を踏まえて質問や依頼を行うことが可能です。

例えば「この関数を最適化してほしい」「バグの原因を探してほしい」といった依頼を自然言語で入力するだけで、Geminiが文脈を理解し具体的な提案を返してくれます。

GitHubやFirebaseなどGoogle製品との連携

Google製品との連携が充実しているのもGemini Code Assistの特徴です。

GitHub上ではプルリクエストに対して自動レビューを行い、スタイルの統一や潜在的なバグ修正を提案。

また、Firebaseと組み合わせればモバイル・Webアプリの品質分析やエラー要因の特定が可能となり、アプリ運用段階の改善にも役立ちます。さらにBigQueryやCloud Runとも統合され、データベース最適化やクラウドネイティブな開発をサポートしてくれます。

なお、Firebaseについて詳しく知りたい方は下記の記事を参考にしてください。

Gemini Code Assistの導入方法と使い方

Gemini Code Assistは、主要なIDEに拡張機能として組み込めるため、既存の開発環境に導入可能です。Google Cloudとの統合によって利用できる機能も広がるため、用途に応じて準備を整えることが大切。ここでは、導入から活用までの流れを具体的に解説します。

インストール手順(VS Code連携)

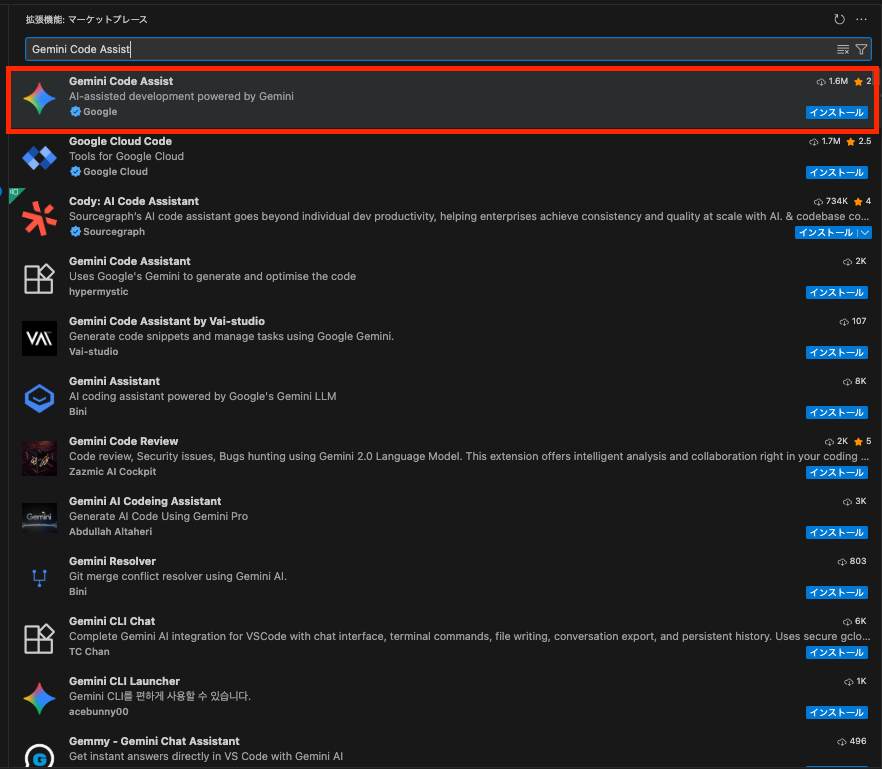

最も手軽な導入方法は、Visual Studio Marketplaceから拡張機能をインストールする方法。

VS Codeを開き、拡張機能タブで「Gemini Code Assist」を検索して追加するだけで利用可能になります。

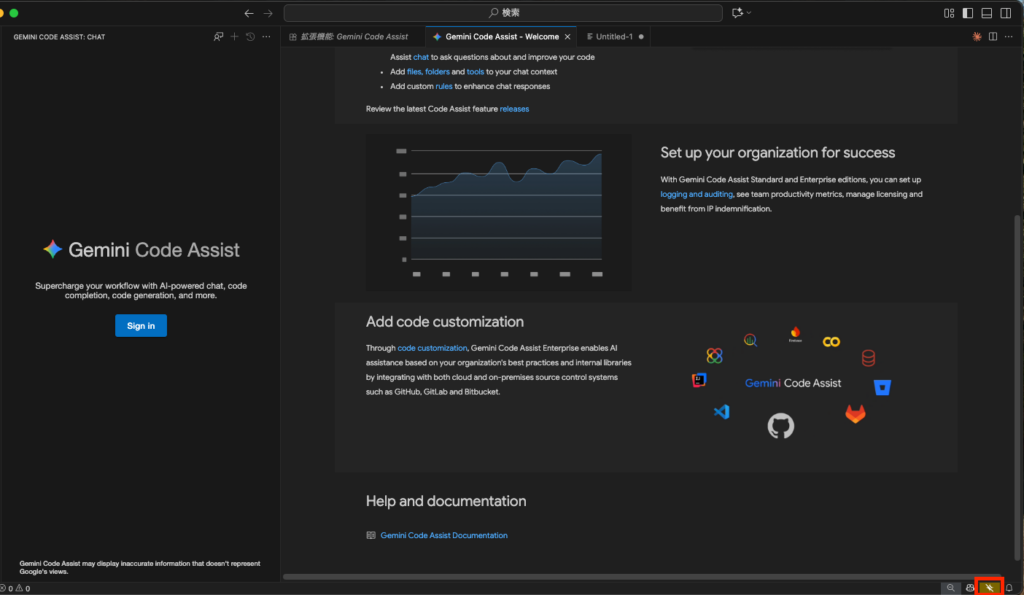

インストール後はVS Code右下の赤枠部分をクリックし、Googleアカウントでサインインすることで、コード補完やチャットアシスタント機能が有効化されます。

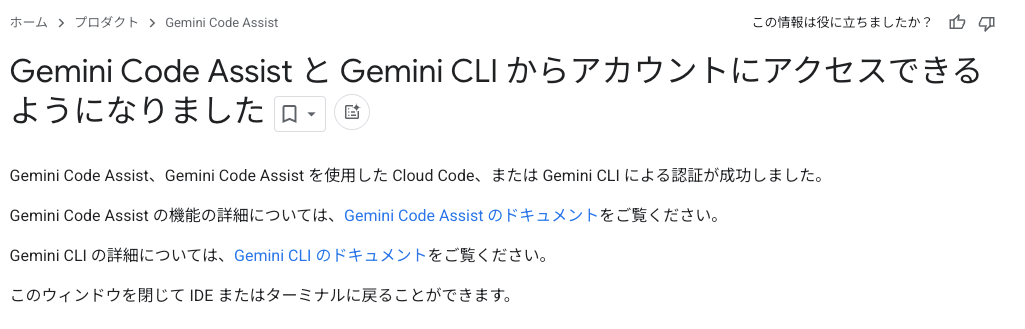

サインインが完了すると以下のような画面が表示されます。

導入時に必要な準備

個人利用であればインストールだけで基本的な機能を使えますが、チーム開発やビジネス利用を想定する場合はGoogle Cloudとの統合が必須です。

Google Cloudアカウントを作成し、プロジェクト設定や課金アカウントの有効化を済ませると、Gemini Code Assist StandardまたはEnterpriseの機能を活用できます。

特に、プライベートリポジトリの接続やFirebase・BigQueryとの連携を行う場合には、この準備が必要です。セキュリティやデータガバナンスもGoogle Cloudの仕組み上で管理されるため、エンタープライズ用途でも安心して導入できます。

具体的な使い方(チャット生成/コードレビュー/リファクタリング)

導入後は、さまざまな開発タスクをGemini Code Assistに任せることが可能。

チャット生成

IDE内のチャットペインから自然言語で質問や依頼を行うと、開いているファイルの内容をもとに適切な回答やコード提案が返ってきます。

コードレビュー

GitHubのプルリクエストに対して自動的にコメントが追加され、バグやスタイル違反が検出されます。開発者は指摘をそのまま修正に反映するだけで、レビュー工数を削減できます。

リファクタリング

選択したコードに対して「最適化」「可読性向上」といった指示を与えると、Geminiが改善案を提示してくれます。複雑な関数を整理したり、冗長な処理を簡潔に書き直す作業が容易になります。

コードの中で気になる部分があれば、Macではコマンド+オプション+xでその部分についてチャットで修正依頼などをかけることができます。

このように、コーディング補助からレビュー、品質改善までをGemini Code Assistが一貫して支援するため、開発者はこれまで以上に設計や機能実装に集中できます。

Gemini Code Assistの料金・エディション比較

Gemini Code Assistは、個人から大規模企業まで幅広いユーザーに対応するため、3つのエディションが用意されています。それぞれ価格や利用範囲、クラウド連携のレベルが異なるため、導入目的に合わせて選ぶようにしましょう。※1

Individuals(無料版)の特徴

個人開発者や学生、フリーランス向けに提供されるのが「Individuals」です。Googleアカウントで登録するだけで利用可能で、クレジットカードも不要です。

利用制限としては、1日あたり6,000回のコード関連リクエストと240回のチャットリクエストが設けられており、個人開発においては十分な量といえます。プルリクエストレビューやチャットベースのサポートも利用できるため、小規模なプロジェクトや学習用途に最適です。

Standardの機能と料金

ビジネス利用を前提にしたのが「Standard」です。

月額料金は19ドル(年払い)または22.8ドル(月払い)で、エンタープライズレベルのセキュリティや管理機能が追加されます。

さらに、FirebaseやBigQuery、Cloud RunなどGoogle Cloudサービスと統合できるため、クラウドネイティブなアプリケーション開発に有効です。チームでの利用を想定しており、プロジェクト全体の開発効率を高めたい企業に適しています。

Enterpriseの機能と料金

最も高機能な「Enterprise」は、45ドル(年払い)または54ドル(月払い)で提供されます。

Standardの機能に加え、プライベートなソースコードリポジトリを参照し、組織固有のコードベースに合わせたカスタマイズが可能です。

さらにApigeeやApplication Integration、Gemini Cloud AssistといったGoogle Cloud全体のサービスとも統合。セキュリティ・コンプライアンスの要件が厳しい大企業に適しています。

各プランの比較表

それぞれのプランの違いを一覧化すると以下のようになります。料金だけでなく、利用制限やクラウド連携の範囲が大きな分かれ目となるため、導入目的に応じて選択しましょう。

| プラン | Individuals | Standard | Enterprise |

|---|---|---|---|

| 料金(月額) | 無料 | $19(年払い) / $22.8(月払い) | $45(年払い) / $54(月払い) |

| 主な対象 | 個人・学生・フリーランス | 中小規模の企業チーム | 大規模組織 |

| 利用制限 | 6,000コードリクエスト/日、240チャット/日 | 記載なし | 記載なし |

| IDE連携 | VS Code、JetBrains IDE、Android Studio | 同左 | 同左 |

| クラウド連携 | なし | Firebase、BigQuery、Cloud Run | Apigee、Application Integration、Cloud Assist含む |

他のAIコード支援ツールとの比較

Gemini Code AssistはGoogleが提供するAIコーディングアシスタントですが、競合サービスとしてはGitHub CopilotやCodeiumです。ここではそれぞれの特徴を整理し、選び方のポイントを解説します。

Copilotとの違い

GitHub CopilotはGitHubのためのCopilotであり、プルリクエストレビューやコミットメッセージ生成など、GitHubプラットフォームに直結した機能が強みです。

また、VS CodeやJetBrains IDEなど幅広いエディタで利用でき、自然言語からコードスニペットやテストコードを生成したり、改善提案を行う機能もあります。

一方、Gemini Code AssistはGoogle Cloudとの統合に強みがあり、FirebaseやBigQuery、Cloud Runなどのサービスと連携できます。GitHub中心か、Google Cloud中心かで選択が分かれるといえるでしょう。

Codeiumとの違い

Codeiumは70以上のプログラミング言語に対応し、日本語コメントを含むコード補完にも対応しています。

さらにGPLコードを学習に含んでいないため、商用利用に安心して使える点が特徴。無料プランでも無制限のコード補完やチャットが利用できるのも魅力です。

これに対して、Gemini Code Assistは利用制限こそあるものの、Google Cloud連携やエージェント機能を備え、単なる補完にとどまらない開発支援が可能。

幅広い言語サポートやコスト面ではCodeiumに分があり、クラウド連携やエンタープライズ機能ではGeminiが優位といえます。

選び方のポイント

Copilot、Codeium、Gemini Code Assistとどれを選べばいいか悩んでしまいますが、以下のように分けると選びやすいかと思います。

| ツール | 選び方 |

|---|---|

| GitHub Copilot | GitHub中心で開発している場合や、既存のGitHubワークフローに自然に統合したい場合に最適。 |

| Codeium | 多言語対応や無料での利用制限の少なさを重視する場合。日本語環境での利用もしやすい。 |

| Gemini Code Assist | Google Cloudを利用したアプリ開発や、Firebase・BigQueryとの統合を重視する場合。エージェント機能を活用してプロジェクト全体を効率化したい場合に適している。 |

Gemini CLIとの違い

Gemini CLIは、Gemini Code Assistの機能をターミナル上で実行できるツールです。

CLI上でコード操作やファイル編集、コマンド実行、トラブルシューティングが可能となり、開発者はIDEに加えてコマンドライン環境でもGemini Code Assist同様のサービスを受けられます。

一方でGemini Code AssistはIDE連携を中心に設計されており、文脈に基づいたコード補完や会話型アシスタント機能が充実しています。つまり、Gemini Code Assistは「IDE中心」、Gemini CLIは「ターミナル中心」の使い分けが基本となります。

なお、Gemini CLIについては下記の記事を参考にしてください。

Gemini Code Assistを使う際の注意点

Gemini Code Assistは開発者にとって非常に魅力的な開発支援ツールですが、利用にあたってはいくつかの注意点があります。特に日本語対応やデータ利用の扱い、商用環境での利用条件は導入前に確認しておきましょう。

日本語対応の現状

Gemini Code Assistは多くの主要プログラミング言語に対応していますが、日本語での自然言語入力に関する記述は公式資料には明示されていません。

そのため、コード生成や補完は問題なく利用できるものの、日本語によるプロンプトの解釈精度については現状では不明。

英語入力が前提である可能性も高いため、日本語環境での利用を検討している場合は事前に試用することをおすすめします。

セキュリティとコンプライアンス

StandardおよびEnterpriseエディションでは、エンタープライズグレードのセキュリティが提供されます。データはGoogle Cloudのインフラ上で管理。

一方、Individualsでは、データの取り扱いに関しては制限が明記されており、利用方法やタイミングはプライバシーポリシーに準拠します。企業利用を前提とする場合は、Standard以上を選ぶのが良いでしょう。

商用利用の可否とライセンス条件

Gemini Code Assistの商用利用は、StandardおよびEnterpriseで可能です。これらのエディションでは、IP補償やプライベートリポジトリとの統合がサポートされ、ビジネス用途に適した契約条件となっています。

一方、Individualsは基本的に個人利用を想定しており、商用利用に関する詳細は記載されていません。そのため、商用開発を行う場合には無料版ではなく有料エディションを導入する必要があるでしょう。

企業導入でのメリットと事例

ここではGemini Code Assistを企業で導入するメリットや事例についてご紹介します。

開発スピードと品質改善の効果

企業がGemini Code Assistを導入する大きなメリットは、開発スピードの向上とコード品質の改善にあります。

- IDE上でのリアルタイムなエラー検出・修正提案により、デバッグ時間を削減

- GitHub連携による自動レビューで、レビュー工数を軽減

- FirebaseやBigQueryと統合することで、運用段階の品質改善や性能分析を効率化

これらが組み合わさることで、プロジェクト全体のスループットが向上し、開発期間を短縮できる点が企業利用の大きな強みといえます。

導入成功事例とノウハウ

損害保険ジャパンは、Gemini Code Assistを導入することで開発スピードと内製化の推進に大きな効果を上げています。※2

従来、開発を外部委託していた際にはスピード不足やノウハウが社内に残らない課題がありましたが、Gemini Code Assistを活用した内製体制により解決。

具体的には、テストコード生成にかかる時間が約半日から50%短縮され、Terraformによるインフラ構築では作業日数を削減しコストを20〜30%削減する効果が確認されています。

さらに、少人数のチームでも高品質な開発が可能になった点も大きな成功です。

例えば、わずか2名体制で進めたプロジェクトでも、Gemini Code Assistの補助によりテストやコーディングの品質を維持しながら効率的に開発を進められました。

また、若手エンジニアもAI支援を受けながら質の高いコードを作成できるようになり、チーム全体のスキルアップや教育コスト削減にもつながっています。

Gemini Code Assistの今後の展望

Gemini Code Assistはすでに多機能な開発支援ツールとして提供されていますが、今後さらに進化していく可能性が示されています。特にエージェント機能とCLIの強化、そしてGoogle Cloud全体との統合が拡大していく点は注目すべきです。

Agent ModeやCLIの進化

Gemini Code Assistには、複雑なマルチステップタスクを実行可能にする「Agent Mode」が導入されています。

これはModel Context Protocol(MCP)を活用し、外部ツールやシステムと連携しながらタスクを処理できる仕組みです。今後はこのエージェント機能がさらに拡張され、より高度な自動化やチーム全体でのワークフロー最適化が期待されます。

一方で「Gemini CLI」は、ターミナル環境で直接AIの支援を受けられる仕組みです。

既にファイル操作やコマンド実行、トラブルシューティングに対応していますが、今後は開発者が利用するさまざまなUNIX系ツールやクラウドリソースとの統合が強化される可能性があります。

Google Cloudとのさらなる統合

Gemini Code Assistは、既にFirebaseやBigQuery、Cloud Runといった主要なGoogle Cloudサービスと統合されています。

Standardではクラウド上のデータ活用やアプリ品質分析、EnterpriseではApigeeやApplication Integration、Cloud Assistといった幅広いサービスに対応可能。

今後はこれらの統合がさらに拡大し、「開発から運用、データ分析までをGeminiで一元的に支援する」という形に進化していくと考えられます。特に、セキュリティやコンプライアンスの観点からも、企業がGoogle Cloud全体を基盤にAI開発を進められる仕組みが強化されるでしょう。

まとめ

実際に使ってみた感じ、Cursorと類似するな、という印象です。

ただし、個人開発であれば上限はあるものの無料で利用できるので、個人開発する方や開発内容がライトな方はGemini Code Assistで十分賄えると感じました。

まずは今使用しているIDEにGemini Code Assistを導入し、使ってみるのがおすすめです。個人利用は無料なので、一通り使ってみて合わない場合には、Cursorやその他のAIコーディングツールを使うのが良いでしょう。

最後に

いかがだったでしょうか?

AIによる開発支援は“試す段階”から導入で差をつける時代へ。Gemini Code Assistを起点に、御社の開発力を次のステージへ引き上げませんか。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、生成AI社内セミナー・勉強会をさせていただいております。

セミナー内容や料金については、ご相談ください。

また、サービス紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。