- ChatGPT Goは、無料プランとPlusプランの中間に位置する新しい有料プランです。

- GPT-5の利用回数や画像生成、ファイル分析などの上限が大幅に拡張されています。

- 日本ではまだ提供が始まっておらず、正式リリース時期や料金は未定です。

チャット型AIサービスのChatGPTに、新たにサブスクリプションプラン「ChatGPT Go」が加わりました。日本ではまだ利用できませんが、海外での導入が進みつつあります。

この記事では現時点で公開されている情報をもとに、ChatGPT Goの特徴と既存プランとの比較などを解説します。最後まで目を通すと、ChatGPT Goの仕組みや利点を理解し、日常や仕事にどう役立つのかを具体的に考えられるようになります。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

ChatGPT Goとは

ChatGPT Goは、2025年8月にOpenAIが提供を始めた新しい有料プランです。ChatGPTの無料プランとPlusプランの中間的な内容になっており、無料プランでは物足りないが、Plusプランほどは利用しないという人向けに設計されています。

OpenAIは東南アジアでの週間アクティブユーザー数が最大4倍と急増していることを受け、このプランを公開しました。2025年8月にインド、9月にインドネシアで提供を開始。10月にはさらにアジアの16か国に提供エリアを拡大しました。有料会員数は、インドを中心に提供開始直後から急速に増えているそうです。※1

なお、ChatGPTについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPT Goの特徴

ChatGPT Goには無料プランでは使えなかった機能や、使用上限が拡張された機能がまとまっています。価格はPlusよりもリーズナブルになっており、有料プランに手を出しやすいコスパ重視派に刺さる内容です。ChatGPT Goの主な特徴について、以下にまとめました。

GPT-5をより多く使える

ChatGPT Goでは、OpenAIの最新モデルであるGPT-5を、無料プランよりも長く利用可能です。メッセージ上限は無料プランの10倍。AIの精度や応答スピードが高いため、文章の下書きやメール作成などを効率よく行えます。

画像生成の利用回数が拡張

メッセージ上限と同じく、画像生成も上限が無料プランの10倍になります。無料プランよりも多くの画像を生成でき、プレゼン資料やSNS投稿の画像作成にも役立ちます。ほかにもイメージ案を複数比較したいときや、簡単なバナーを作りたいときにも便利です。

ファイルアップロードの上限拡大

WordやPDFなどのファイルをアップロードし、内容をAIに分析してもらう機能が強化されました。これにより、レポートの要約や表の整理、複数資料の比較といった作業を手早く進められます。

高度なデータ分析機能の拡張

Pythonを使ったデータ解析ツールへのアクセスも広がり、数字の傾向を調べたり、グラフを作成したりといった作業をより頻繁に行えます。データを扱う業務を行う人にとって、実務面での活躍が期待できる内容です。

より長いメモリによる自然な会話

ChatGPT Goでは、会話の文脈を長く保持できるようになりました。これまでよりも前後の内容を踏まえた返答ができ、長期的なやり取りでも自然な流れを保てます。前に話したテーマを踏まえた提案や、過去の回答に基づく続きの相談もスムーズです。

プロジェクト・タスク・カスタムGPTの利用

ChatGPT Goでは、プロジェクトごとにやり取りを整理したり、タスクを管理したりすることができます。また、自分専用の「カスタムGPT」を作って編集できるのもポイント。特定の業務やテーマに合わせて、自分だけのAIツールをカスタマイズできます。たとえば、社内資料の下書きを自動で作ってくれるGPTや商品説明文のトーンを整えるGPTなど、シーンに合わせた使い分けが可能です。

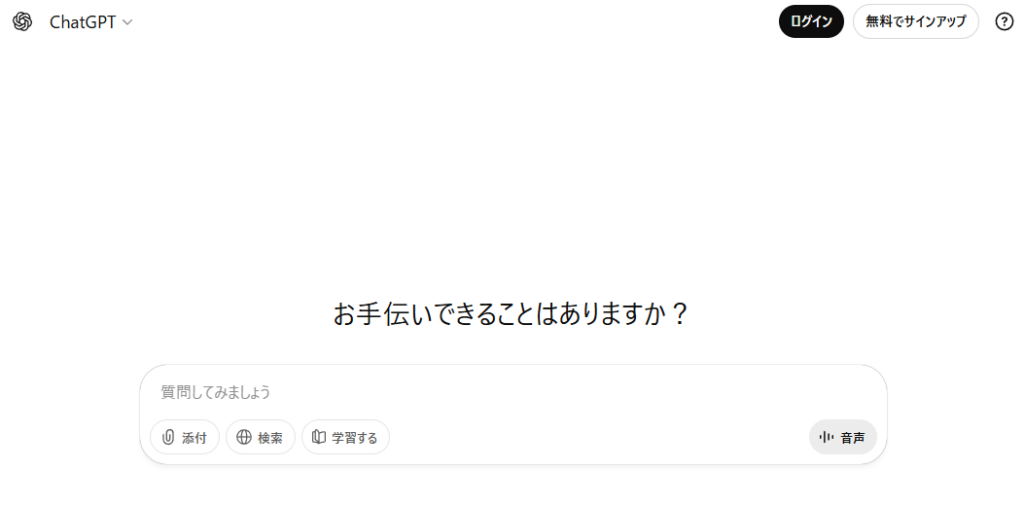

ChatGPT Goの登録方法

ChatGPT Goの登録方法は、ChatGPT Plusとほぼ同じ流れでできます。ChatGPTにログインし「プラスにアップグレード」を選ぶと、提供エリアの国では「Go」プランが表示され、そのまま登録が可能です。支払い情報を入力すれば、すぐに利用を開始できます。

複雑な手続きはなく、数分で登録が完了するシンプルな仕組みです。ただし、現時点では日本ではChatGPT Goの提供が始まっていないため、日本国内での登録方法や料金体系はまだ確定していません。

ChatGPT GoとPlusの違い

| 項目 | ChatGPT Free | ChatGPT Go | ChatGPT Plus |

|---|---|---|---|

| 利用できるモデル | GPT-5を制限回数つきで利用可能 | GPT-5を無料プランより多くの回数利用可能 | GPT-5を常時利用可能 |

| メッセージ上限 | 制限あり | 無料プランより拡張 | ほぼ無制限で安定利用可能 |

| 画像生成 | 回数制限あり | 無料プランより多く生成可能 | 制限が少なく高速生成 |

| ファイルアップロード | 小規模ファイルのみ対応 | 無料プランより制限回数が増え、大きなファイルにも対応 | 大容量・複数同時処理に対応 |

| 高度なデータ分析 | 利用制限あり | Pythonツールを使ったデータ分析が可能 | 無制限に利用可能、安定動作 |

| 提供地域 | 世界各国で利用可能 | 一部地域のみ(日本は未提供) | 世界各国で提供中 |

この表を見ると、ChatGPT Goは無料とPlusの間をちょうど埋めてくれるポジションというのが伝わるはずです。無料プランで感じやすい回数制限や機能の物足りなさを補いつつ、Plusほどのコストはかかりません。気軽にAIを活用したいけれど、もう少し自由度を広げたいという人にとっては、現実的で導入しやすいプランです。

ChatGPT Goの魅力は、日常の業務や学習にそのまま取り入れやすいところ。メールの文案を整えたり、画像を生成して資料に加えたりと、軽作業を任せて業務を効率化できます。会話の流れを長く覚えてくれるため、やり取りが途切れにくく、自然な対話を続けやすいのも特徴です。

一方で、ChatGPT Plusはより安定した処理や長文の生成、スピード面で優れています。本格的に業務へ組み込みたい場合や、精度の高い資料作成を求めるケースではPlusのほうが適しています。どのプランを選ぶかは、使う頻度と目的のバランスを見ながら判断すると、無理なく活用できます。

なお、ChatGPT Plusについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPT Goと他料金プランを比較

| プラン名 | 月額料金 | モデル | 主な機能・特徴 |

|---|---|---|---|

| ChatGPT Free | 無料 | GPT-5(利用上限あり) | テキストチャット、基本的な質問応答のみ |

| ChatGPT Go | 約399ルピー(地域により異なる) | GPT-5(利用上限あり) | メッセージ上限拡張、画像生成、ファイル解析、長い会話保持、データ分析 |

| ChatGPT Plus | 約20ドル | GPT-5(常時利用可) | 高速応答、無制限利用に近い処理量、長文生成、安定稼働 |

| ChatGPT Business | 約30ドル/1ユーザーあたり | GPT-5(制限なし) | セキュリティ強化、データ管理機能、チーム共有、API連携可 |

| ChatGPT Enterprise | 個別見積もり | GPT-5(拡張機能含む) | 専用サーバー環境、無制限利用、管理者機能、統合API |

ChatGPTには、無料プランとChatGPT Plus、法人向けのChatGPT Business、そして今回公開されたChatGPT Goという複数のプランがあります。無料プランは、基本的な会話や質問への回答を行うには十分ですが、使える回数や機能が限られています。画像生成やファイルアップロードは制限されており、長めの会話を続けると途中で文脈がリセットされることもあります。

一方、ChatGPT Goではこれらの制限が緩めになっており、GPT-5を使った精度の高い回答や長めの会話、画像生成などをより自由に行えるのが特徴です。料金は地域によって異なりますが、インドでは月額約399ルピーと発表されています。

ChatGPT Plusは、より安定した処理速度と応答品質を重視したプランです。混雑時でも優先的にアクセスでき、長文作成や大容量のファイル分析、複雑な質問への対応が得意です。価格は月額20ドル前後と高めですが、業務で継続的にAIを活用するユーザーにとっては信頼性の高い選択肢といえます。

なお、企業やチームでの利用を想定したChatGPT Businessも用意されています。料金は、ユーザー1人あたり月額約30ドル。このプランではデータ管理やセキュリティ面が強化されており、社内資料や顧客情報を扱う人におすすめです。利用料金が個別見積もり制のEnterpriseプランもあり、一般ユーザー向けプランとは別枠の法人契約として運用されています。

こうして見ていくと、ChatGPT Goは日常業務や個人利用における使いやすさとコストパフォーマンスの両面でバランスの取れたプランだとわかります。

ChatGPT Goで注意しておきたいポイント

ChatGPT GoはPlusよりもお手頃に利用できる魅力的なプランですが、日本ではまだ正式に提供が始まっておらず、利用環境や機能に制限があります。ここでは、利用前に知っておきたい3つのポイントを紹介します。

日本ではまだ未対応

前述の通り、2025年10月時点でChatGPT Goは日本国内では利用できません。OpenAIはインドやインドネシアなど一部のアジア地域から展開を始め、順次提供国を拡大しています。日本での導入については公式な発表がなく、開始時期もまだわかりません。

ただし、OpenAIはアジア地域での需要の高まりを受け、対象国を広げる方針を示しています。日本上陸もそう遠くないかもしれません。正式リリースが発表された際は、OpenAI公式サイトやアプリ内の「プラン設定」から確認できます。

年間プランはなく月払い限定

ChatGPT Goは、2025年10月時点では月ごとの契約プランのみ提供されています。ChatGPT Plusと同様に、年間契約の割引プランは用意されていません。利用を続ける場合は毎月更新されるサブスクリプションにのみ登録できます。

短い間だけ試してみたい人にはメリットがありますが、長く利用する場合は毎月の支払いが発生するため、不便に感じるかもしれません。

Soraは利用できない

ChatGPT Goでは、OpenAIのマルチモーダルモデル「Sora」などの一部の高度な機能は利用できません。Soraはテキストから動画を生成する先進的なモデルで、現時点ではPlus以上のプランや特定の環境下のみでの提供となっています。

ChatGPT Goは、日常的な文章生成や画像作成、データ分析を中心とした利用を想定しています。動画生成などの専門的なAI機能を使いたい場合は、ChatGPT Plusを選ぶと良いでしょう。

なお、動画生成AIのSoraについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

ChatGPT Goが広げるAI活用の可能性

ChatGPT Goは、まずライトにAIを試したいけれど、無料だと少し物足りないという人にちょうどよいプランです。メッセージ数や画像生成、ファイル分析の上限が広がり、日常業務や学習での使いやすさが上がっています。

現時点では日本での提供は始まっていませんが、アジア地域での展開が進む中で今後の導入が期待されます。正式に利用できるようになった際は、目的や使用頻度に合わせて最適なプランを選ぶことが大切です。

AIを効率よく取り入れることで、情報整理など業務のスピードアップにもつながり、生産性の向上が期待できます。日本でも利用できるようになれば、日々の仕事や生活の中でChatGPTが活躍の出番はぐっと増えるでしょう。

最後に

いかがだったでしょうか?

ChatGPT Goをはじめとする生成AIの活用は、業務効率と競争力の両立を実現します。自社課題に最適な導入方法を見つけましょう。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

! For only Rp75.000 per month, subscribers get 10× higher message limits, 10× more image generations, 10× more file uploads, and double the memory compared to our free plan.

! For only Rp75.000 per month, subscribers get 10× higher message limits, 10× more image generations, 10× more file uploads, and double the memory compared to our free plan.