ジャガイモの害虫として世界的に深刻な問題となっている「ジャガイモシロシストセンチュウ」を効果的に駆除するための新たな方法が、農研機構・日本曹達・北海道大学の共同研究(東京大学の化合物ライブラリー協力)によって発見されました。

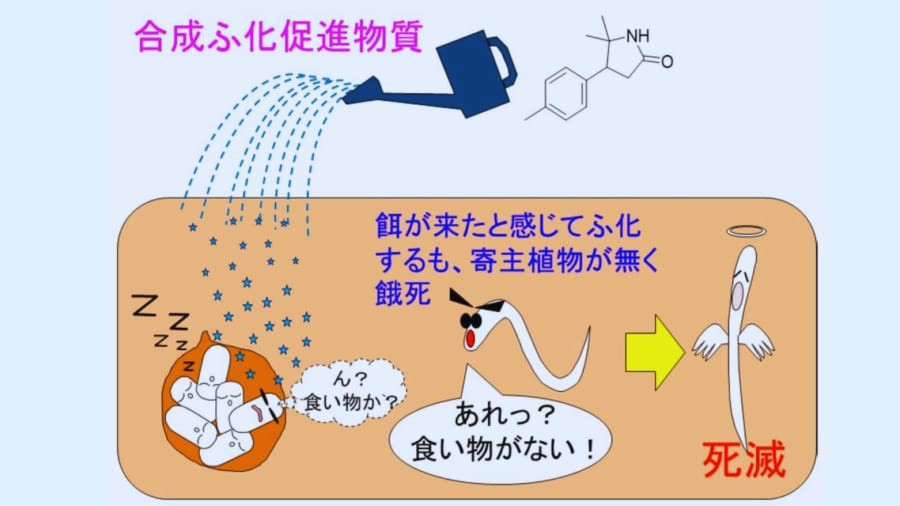

この方法では、害虫の卵を騙してジャガイモが育っていない時期にふ化を促す化合物を使い、餌がない状態でふ化させることで幼虫を餓死させます。

実際に畑で行われた試験では、土の中にいる害虫の数を最大で約90%も減らすことに成功しています。

害虫に自らのタイミングで餓死を選ばせるという、これまでにない防除方法ですが、いったいどのような仕組みで害虫を騙すことができたのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月13日に『Plant Disease』でオンライン先行公開されました。

目次

- 根絶できない害虫 鍵は“目覚ましスイッチ”だった

- ジャガイモを守る“自殺ふ化”の科学 害虫を騙す分子トリック

- 害虫を「騙す」発想が農業を変える

根絶できない害虫 鍵は“目覚ましスイッチ”だった

「害虫に無駄な孵化をさせて自滅させることはできないのか?」そんな夢のような防除策が現実味を帯びてきました。

ジャガイモシロシストセンチュウと呼ばれる線虫は土の中に潜み、じゃがいもの根に取り付きます。

被害が深刻になれば収穫量が大幅に減ることが報告されています。

2015年にはついにこの線虫が日本国内でも確認され、緊急防除(緊急駆除措置)が行われました。

従来から対策は、捕獲作物(線虫を誘い出して退治する作物)を使った方法です。

捕獲作物とは線虫の卵を孵化させる物質を根から出す一方で、自身には線虫への強い抵抗性がある植物のことです。

線虫にとっては「餌があるぞ」と勘違いして飛び出したものの、寄生先の作物では繁殖できずそのまま餓死してしまう、いわば生体トラップのような方法です。

しかしこうした線虫の駆除には一つの手段だけでは十分とは言えません。

メスの線虫は一生に数百個もの卵を産み、自らの体を硬い殻に変えてシスト(胞子のうのようなもの)となり、その中で卵を保護します。

シスト内の幼虫は低温や乾燥、殺線虫剤にも耐える休眠状態に入り、次の宿主植物が現れるまで土壌中で10年以上(報告によっては20年以上)生存が可能です。

一度汚染された畑から線虫を根絶することが極めて難しいのは、こうした“卵の待ち伏せ”戦術によるイタチごっこが続くためです。

コラム:自らを犠牲にする壮絶な生存システム「シスト」

「シスト(cyst)」とは、卵を守るための「生きたカプセル」のようなものです。メスの線虫は植物の根に寄生し、そこで卵をたくさん産みます。その後、メス自身の体は徐々に硬く、丈夫な殻状の組織へと変化を始めます。やがて生き物だったその姿は消え失せ、「卵を守るためだけの構造体」になります。専門家の記述を借りれば、「死んだ雌の体が卵を守る硬い殻になる」──これがシストの正体です。言い換えれば、母親自身の命と引き換えに「卵を守る安全なゆりかご」が作られるという、壮絶な生存戦略なのです。本文でも述べたように、シストの表面は硬くて頑丈なので、乾燥や寒さ、高温、さらには薬剤などの過酷な環境にも耐えられます。まさに卵にとっての完璧なシェルターであり、この中にいる卵は何年も休眠状態で生き続けられるのです。実際、土の中で10年、あるいは20年以上もそのまま卵を保護し続けることも可能とされています。シストという仕組みは、線虫にとっては生存の知恵ですが、人間にとっては非常に厄介な存在です。硬い殻で守られた卵は簡単には取り除けず、一度畑がシストで汚染されると完全に根絶することが困難になってしまうのです。

そこで鍵を握るのは害虫の「目覚ましスイッチ(ふ化スイッチ)」です。

ジャガイモシロシストセンチュウの卵は、ジャガイモの根が出すふ化促進物質(卵を孵す合図となる化学物質)に反応して孵化するという習性を持っています。

言い換えれば、寄主からの「合図」がなければ卵はいつまでも眠ったままです。

しかし逆に、卵を騙してタイミングを誤らせることができればどうでしょうか?

本来なら餌となるジャガイモが近くにある時だけ孵化するはずの線虫卵を、ジャガイモ不在のときに目覚めさせてしまえば、生まれた幼虫は行き場を失って数週間で餓死してしまいます。

研究者たちは、この線虫の自殺ふ化(じさつふか:自分で自分を餓死させる孵化)という現象に着目しました。

実際に「寄主のいない状況で線虫に孵化してもらう」ことができれば、農作物への被害が出る前に線虫密度を下げられるはずです。

これは害虫対策として理想的なシナリオですが、長年それを阻んできた壁がありました。

その壁とは、肝心の「孵化の合図」を人工的に再現する手段がなかったことです。線虫を目覚めさせる物質自体はすでに知られていましたが、それは植物が生み出す天然物質で分子構造が非常に複雑でした。

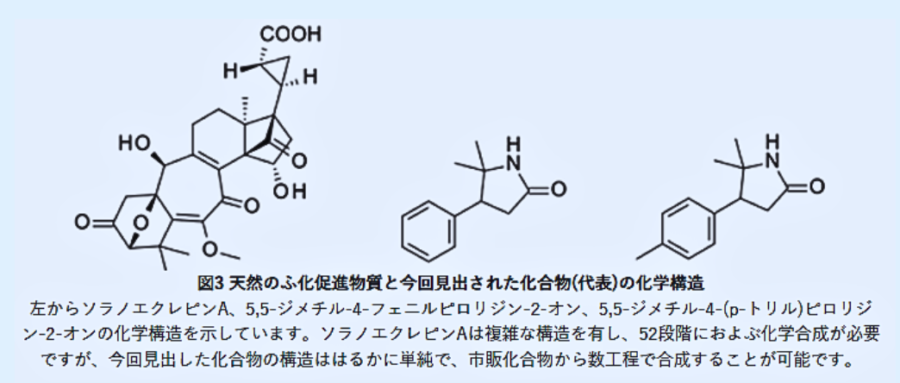

代表的な天然の孵化促進物質である「ソラノエクレピンA」は、なんと合成に52段階もの化学反応を要するほど複雑な構造なのです。

これでは実験室レベルで判明しても大量生産は難しく、とても農業現場で使える代物ではありません。

このため、「合図をハックして害虫を誘い出す」という発想自体は魅力的であっても、長年実用化には至っていませんでした。

では、構造が単純で大量合成できる孵化促進物質は見つからないのか? 研究グループはこの難題に挑んだのです。

ジャガイモを守る“自殺ふ化”の科学 害虫を騙す分子トリック

研究チームはまず、可能性のありそうな物質を手当たり次第に探しました。

東京大学創薬機構が持つ約9,600種類の化合物ライブラリーを使って、大量の候補物質の中から線虫の孵化を促す物質をスクリーニング(ふるい分け)したのです。

その結果、ジャガイモシロシストセンチュウに孵化を促す効果がありそうな物質が、わずか9種類ですが見つかりました。

さらに研究チームは、その9種類と似た構造の市販物質を191種類追加で取り寄せて試しました。

地道な探索の末、その中から線虫卵の約89%を孵化させる強力な物質が見つかりました。

その化学名は「5,5-ジメチル-4-フェニルピロリジン-2-オン」といい、環状のシンプルな骨組みを持つ分子です(これは5員環ピロリジンにメチル基とフェニル基が付いた構造を意味します)。

非常に複雑な天然物質のソラノエクレピンAとは違い、この新しい物質はかなり単純な構造でした。

大量に作れる可能性もあるため、研究チームは「これなら実用化できるかも」と手応えを感じました。

しかし彼らはそこで満足せず、さらに「合図の改良」を始めました。

最初に見つけた物質をベースとして、その構造の一部を少しずつ変えた類似物質を合成し、効き目を比較したのです。

実際に210種類もの新たな類似物質を作り出し、一つひとつ線虫の卵への効果を確認しました。

その結果、最初の物質よりもさらに強力な「合図」が次々と見つかりました。

中には濃度10ナノグラム毎ミリリットル(10 ng/mL)という極めて薄い濃さでも、90%以上の孵化を起こす、驚くほど効果の高い物質も複数ありました。

これは目覚まし時計で例えれば、ほんのわずかな音でも確実に目覚めさせる鋭いアラームのようなものです。

詳しく分析した結果、線虫が孵化の合図として認識するのは、「5員環構造にフェニル基、ジメチル基、カルボニル基が組み合わさった、鍵付きのような構造」であることがわかりました。

つまり、ジャガイモシロシストセンチュウの孵化スイッチは、特定の形をした「分子の鍵」で開けられると考えられるのです。

では、その「特製の鍵」を使えば本当に線虫を自滅に追い込めるのでしょうか?

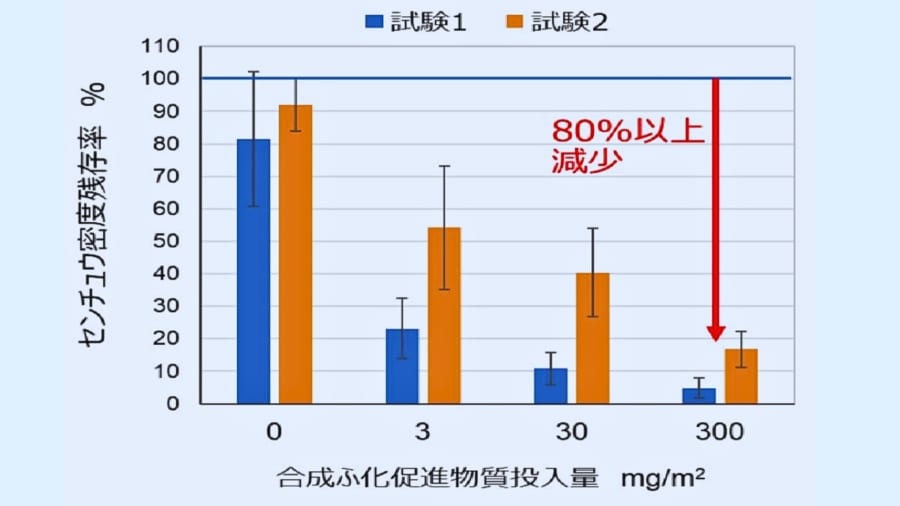

研究チームは実際の畑で実験を行いました。

見つけた有望な物質(5,5-ジメチル-4-(p-トリル)ピロリジン-2-オン)を合成し、線虫がいる実験用の畑の土に散布したのです。

その結果は期待を上回りました。

散布量が30 mg/㎡(平方メートル)で、約90%の卵密度の低下を確認したのです。

さらに3 mg/㎡という少量でもはっきりとした効果がありました。

これは孵化した幼虫が寄生対象の植物がなくて次々と餓死したことを意味します。

つまり人間が化学物質で線虫に嘘の合図を送り、「土の中で安全に眠っていればいいものを、わざわざ目覚めさせて飢え死にさせる」という作戦が成功したわけです。

このような合図を利用して害虫をコントロールする方法は、寄生生物に対する新しい対処法として注目されます。

興味深いことに、今回見つけた孵化促進物質はジャガイモシロシストセンチュウ専用の「鍵」のようでした。

近縁種の別のジャガイモシストセンチュウ(Globodera rostochiensis)には、この物質で孵化を誘導する効果はありませんでした。

言い換えると、線虫の種類ごとに「起きろ!」という合図の「パスワード」が異なっているということです。

これは課題でもありますが、逆にいえば目的とする害虫だけを選択的に誘い出すメリットでもあります。

今回の物質は他の生物を殺す毒薬ではなく、「特定の害虫だけに間違ったタイミングで目覚ましをセットする道具」であるため、環境への悪影響も少なくできる可能性があります。

寄生する相手のいない場所で静かに死を迎えさせるという、前例のない間接的な駆除法ですが、その効果は実際に証明されたのです。

害虫を「騙す」発想が農業を変える

今回の研究により「害虫をこちらのルールで踊らせて自滅させる方法」を手に入れることができました。

人間が薬剤散布で直接に害虫を殺すのではなく、害虫自身に時限装置を起動させて“自殺”してもらう戦略です。

線虫からすれば天敵でも毒物でもなく、いつも通りの合図を受け取ったつもりで殻を破ったら、実はそこには餌となるジャガイモが居なかった──そんな手の込んだトリックによって退治されてしまうのです。

従来の農薬に比べても環境への負荷が少なくなる可能性があり、害虫だけを狙い撃ちできる点で次世代の防除技術の候補となるでしょう。

社会的なインパクトも大きい可能性があります。

この新たな防除法が実用化すれば、ジャガイモ農家はもちろん世界中の農業生産者に恩恵が及ぶでしょう。

ジャガイモシロシストセンチュウは世界各地で問題となっている難敵であり、本技術は海外でも幅広く線虫被害の解決に貢献できると期待されています。

実際、今回発見された化合物は化学構造が単純なおかげで大量合成に向いており、実用的な線虫防除剤としての開発も視野に入っています。

従来は高コストで現実的でなかった「自殺ふ化誘導」を、安全かつ安価に行える道が拓けた意義は大きいでしょう。

日本曹達も研究に参画しており、産学連携による製品化への期待も高まっています。

もっとも、本研究は室内に加えて圃場(ほじょう)でも効果が示されましたが、実際の農場条件下で安定した効果を再現できるかは今後の検証が必要です。

孵化促進物質を大量生産して散布する際のコストや、他の生態系への影響も慎重に評価しなければなりません。

しかしそれらの留保条件を差し引いても、今回の研究成果には非常に大きな価値があります。

なぜなら、単純構造の化合物群で「害虫の孵化スイッチ」を人間が押し、圃場で線虫密度を減らせることを示した点が新しいからです。

このコンセプト実証(PoC)が成ったことで、今後は実用化に向けた加速的な展開が期待できます。

研究グループも引き続き試験を重ね、本法を完成させていく計画です。

そしてこの新技術が実用化されれば、効率的かつ確実な線虫防除が可能となり、ジャガイモ生産の安定や農業の持続可能性に大きく寄与すると考えられます。

参考文献

大量合成可能なジャガイモシロシストセンチュウ ふ化促進物質を発見

https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/harc/170598.html

元論文

Discovery of hatching stimulants for Globodera pallida with simple chemical structures and their application for nematode density reduction in soil

https://doi.org/10.1094/PDIS-03-25-0667-RE

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部