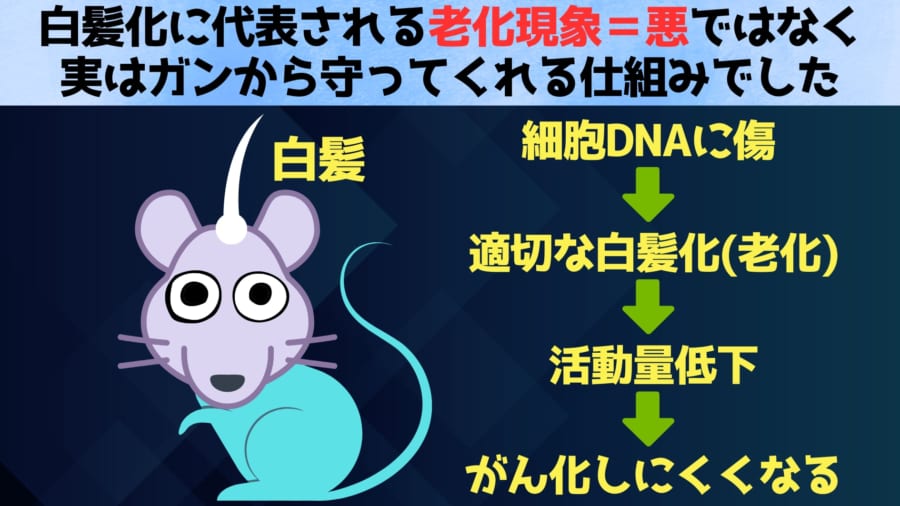

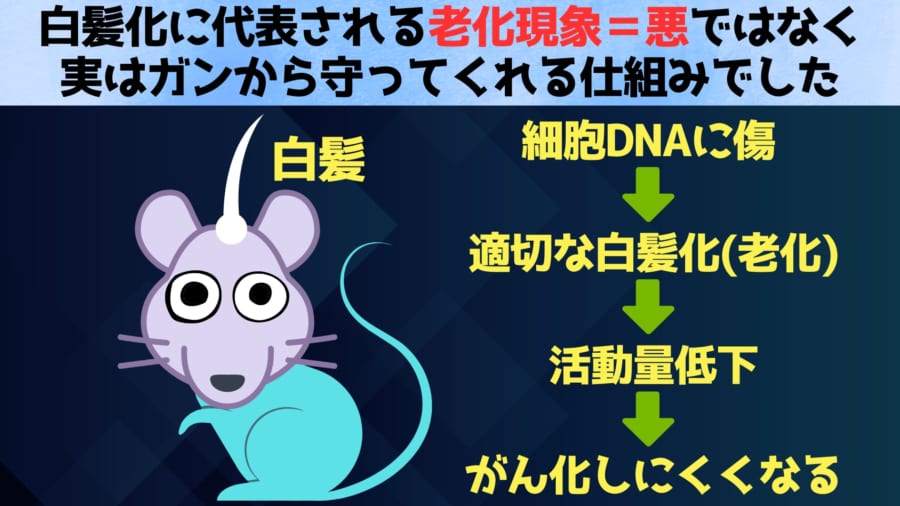

日本の東京大学医科学研究所(IMSUT)で行われた研究によって、老化現象として敬遠されがちな「白髪」の仕組みが、実はがんリスクの低減に寄与しうる可能性が示されました。

研究チームはマウスを使った実験で、毛髪の色をつくる幹細胞がDNAにダメージを受けると、自ら活動を抑えた老化状態になり、その結果として髪が白くなることを確認しました。

興味深いことに、こうして細胞が老化状態になり活動が低下することで、メラノーマ(皮膚がん)の腫瘍数が減少する傾向も明らかになったのです。

つまり白髪は、傷ついた細胞を無理に働かせがん化に陥ることなく、安全に退場させるための「細胞の老後対策」だった可能性があります。

では、私たちが白髪を気にすることは、実は体の健康にとってマイナスなのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年10月6日に『Nature Cell Biology』にて発表されました。

目次

- あなたの白髪、体が守っている証拠かも

- 白髪か、がんか――白髪化が体を守るメカニズム

- まとめ:白髪化に代表される老化は体を「がん」から守っている

あなたの白髪、体が守っている証拠かも

鏡に映った自分に一本の白髪を見つけた時、多くの人はちょっと嫌な気分になるものです。

年齢を重ねるごとに増える白髪は、一般的には老化の象徴で、なるべくなら隠したい存在ですよね。

でも、ここであえて言うなら、その白髪には別の役割があるかもしれません。

白髪はただ意味もなく増えるのではなく、実は身体の大切な防御システムが働いた結果として現れることがあるのです。

少し順を追って考えてみましょう。

そもそも「老化現象」とは何でしょうか。

人間の身体は年をとるにつれ、あちこちの臓器や組織が少しずつ機能を失っていきます。

例えば目が見えにくくなったり、記憶力が落ちたり、髪が白くなったりするのも、こうした「老化現象」の一種です。

一方で、老化が進むと増えてしまう病気があります。

その代表が「がん(悪性腫瘍)」です。

がんは体内の正常な細胞が、ある日突然暴走して異常に増えてしまう病気です。

年齢が高くなるほど、体内にダメージを受けた細胞が増え、がんになる確率も上がります。

つまり老化とがんは、どちらも年齢とともに進む現象ですが、性質は正反対です。

老化は体が少しずつ衰えていく現象、がんは細胞が異常に元気になりすぎる現象。

この二つが同じ時間軸で増えていくのは、科学的にも不思議なことでした。

どの段階で老化とがんが別々の道に分かれるのか──その仕組みは長年わかっていなかったのです。

こうした背景から、研究チームは「白髪」と「がん」、特に皮膚のがんであるメラノーマ(悪性黒色腫)に注目しました。

この二つは一見まったく関係がなさそうに見えますが、実はどちらも「色素幹細胞」という髪や皮膚の色を作り出す元となる細胞に関係しています。

もう少し噛み砕いて説明しましょう。

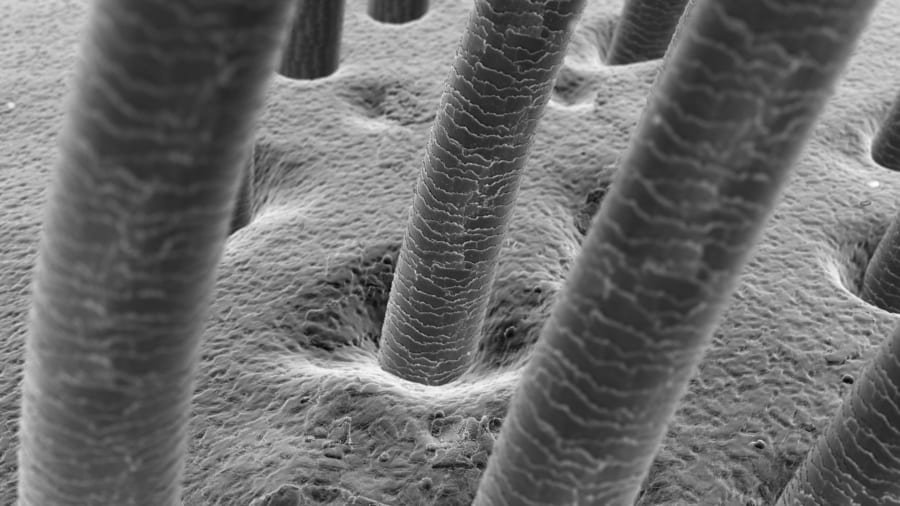

私たちの髪が黒く見えるのは、「メラニン」という黒い色素を細胞が作っているからです。

このメラニンを生み出す元が、毛根にある色素幹細胞です。

色素幹細胞は、言ってみれば髪の毛に色をつけるための「塗料を補充する職人」のような存在。

しかし年齢を重ねると、この細胞の数が少しずつ減り、やがて色素(塗料)を供給できなくなります。

その結果、細胞レベルの老化が起こり髪に色がつかない白髪になります。

一方、メラノーマはこの色素幹細胞や、その仲間の細胞が暴走して異常に増えることで起こります。

つまり白髪は「細胞が減って働けなくなる」現象で、メラノーマは「細胞が暴走して増えすぎる」現象。

正反対に見えますが、どちらも色素幹細胞の運命が異なる方向に進んだ結果なのです。

こうして見ると、「白髪とメラノーマは同じ細胞が原因で、しかも正反対の結果をもたらす」という興味深い構図が浮かび上がります。

そこで研究チームは、この色素幹細胞をマウスで詳しく調べる実験を行いました。

白髪が増えることは、体を守るための安全な選択なのでしょうか。

この謎を解くことが、老化やがんという人類共通の課題を理解する新たな鍵になるかもしれません。

白髪か、がんか――白髪化が体を守るメカニズム

研究チームはまず、髪の毛の色をつくる「色素幹細胞」が、どんな運命をたどるのかを調べました。

ただし今回は、難しい数式ではなく、マウスの毛の色の変化を“目で見る”という、とても直感的な方法です。

実験では、遺伝子の仕組みを少し工夫して、毛根の色素幹細胞を光る目印で追跡できるようにしました。

これで研究者たちは、毛根の中で幹細胞がどう生き、どう消えていくのかを、一匹のマウスで観察できるようになったのです。

言ってみれば、顕微鏡の中で「毛髪ドラマ」をリアルタイムで撮影しているようなものです。

次に彼らは、そのマウスに二種類の「ストレス」を与えました。

ひとつは放射線のように、DNAを直接傷つけるタイプ。これは細胞の活動を止めてしまう強い攻撃です。

もうひとつは発がん剤(DMBA)や強い紫外線といった、がんを誘発しやすいタイプです。

前者は“細胞の寿命を終わらせるストレス”、後者は“細胞を暴走させるストレス”。

つまり、「ブレーキ」と「アクセル」、正反対の二つの刺激を与えたわけです。

ここからが本題です。

放射線を浴びたマウスでは、毛の色が劇的に変わりました。

細胞のDNAが壊れると、色素幹細胞は「老化連動分化」と呼ばれる現象を起こします。

簡単に言えば、幹細胞が自分で「もう働けない」と判断し、静かに職場(毛根)を去るのです。

このとき毛根は新しい色素を作れなくなり、次に生えてくる毛は色を失って白髪になります。

けれど、この現象は単なる老化ではありません。

研究チームは、この「自発的な引退」こそが、危険な細胞をがん化から守る仕組みだと考えました。

言い換えれば、細胞が潔く身を引くことで、組織全体を守っているのです。

これはまるで、傷ついた兵士が前線から退くことで全体の被害を防ぐような、自己犠牲の防御にもたとえられます。

実際、白髪になったマウスでは、皮膚にできるメラノーマ(皮膚がん)の腫瘍数が減少する傾向が見られました。

メラノーマが起こりやすいマウスでも、放射線を当てて白髪を誘導したグループのほうが、そうでないグループより腫瘍の数が少なかったのです。

つまり、白髪という見た目の変化の裏で、がんを防ぐシステムが静かに働いていたことになります。

一方で、発がん性のストレスを受けたマウスでは、まったく逆の現象が起きました。

DMBAや強い紫外線を浴びた色素幹細胞では、本来働くはずの「老化して退場する」プログラムが止まってしまったのです。

その結果、ダメージを負った幹細胞が毛根の中に残り続け、しかも自己増殖をやめませんでした。

毛の色は黒いままで、一見すると健康そうに見えますが、内部では異常な細胞が少しずつ増えていきます。

幹細胞が引退せずに居座った結果、がん化の方向へと進み始めてしまったのです。

実際、DMBAを塗ったマウスの皮膚では、異常な細胞が増殖して前がん状態を作り出しました。

さらに、ニッチ(幹細胞のすみか)でKITLという増殖の合図が過剰に出たり、特定の遺伝子を持つマウスでは、これがメラノーマへ進行することが確認されました。

つまり、DMBAの影響だけでなく、周囲の環境や遺伝的条件が重なると、病変ががんに発展する可能性があるのです。

研究チームはこの結果を「同じ幹細胞でも、ストレスの種類によって真逆の運命をたどる」とまとめました。

老化ストレスを受けた細胞は白髪という安全な出口へ、発がん性ストレスを受けた細胞は危険な暴走の道へ。

たった一つの細胞がどちらの道を選ぶかで、体全体の運命が変わる――それが今回の発見です。

そして、この発見が特に興味深いのは、「白髪=老化=悪いこと」というこれまでのイメージを大きく変えた点にあります。

白髪は決して「老いのサイン」だけではありません。

むしろ、体の中でがんを防ぐための自然なブレーキとなり「危ない芽」を摘み取った跡なのかもしれません。

見た目は少し寂しくても、その裏では、命を守る静かな英断が行われていたのです。

まとめ:白髪化に代表される老化は体を「がん」から守っている

白髪になることは、多くの人にとっては単なる「加齢のサイン」です。

しかし今回の研究が示したのは、白髪がそんな単純な現象ではなく、体を守るために働いている可能性があるということでした。

細胞の視点で見てみましょう。

私たちの体では毎日、多くの細胞が新しく生まれ、古い細胞は老化してやがて寿命を迎えます。

この入れ替わりが順調に行われることで、体の健康が保たれています。

でも、もし古くなったり傷ついた細胞がそのまま居座り続けたらどうなるでしょうか。

長年働いて疲れ切った細胞や、DNAが傷ついた細胞は、次第に異常を起こす危険が高くなります。

特にDNAに大きな損傷を受けた細胞は、暴走してがん細胞へと変わってしまうことがあります。

ここで体には、とても賢い仕組みがあります。

それが「細胞の老化」というシステムです。

傷ついた細胞は無理に働き続けるのではなく、活動を止めて静かに退場します。

いわば、役目を終えた細胞が「引退」して、周囲の健康を守るのです。

今回の研究では、毛髪の色をつくる「色素幹細胞」に注目して、この仕組みを詳しく観察しました。

色素幹細胞が放射線などの強いダメージを受けると、「老化して分化する」という現象を起こし、幹細胞としての活動をやめます。

その結果、新しく生えてくる髪には色がつかず、白髪になります。

一見するとただの老化現象ですが、実際にはこの白髪化という現象が、傷ついた細胞を安全に処理し、がん化を防ぐ防御システムとして働いている可能性があるのです。

マウスの実験では、この仕組みによって皮膚のメラノーマ(皮膚がん)の腫瘍数が減少する傾向が確認されました。

逆に言うと、もしこの細胞の老化システムがうまく働かなければどうなるでしょうか。

傷ついた細胞は退場せずに毛根に居座り続け、がん化するリスクが高まってしまいます。

つまり、白髪にならないことが、ある場合には体の中の危険を知らせるサインになることもあるのです。

興味深いことに、人間でもそれを裏づけるような症例が報告されています。

高齢の方の白髪が部分的に黒く戻った場所から、メラノーマ(皮膚がん)が見つかった例が複数確認されているのです。

「髪の色が戻ること」は一見うれしいことのように思えますが、その裏では細胞が暴走している可能性もある――そんな警告として受け止めるべき場合もあるのです。

この研究から、私たちはいくつかの教訓を得ることができます。

世の中には「白髪を黒く戻す」とうたう商品や施術が数多くあります。

けれども、細胞が自然に老化してがんを防いでいる仕組みを考えると、無理に細胞を若返らせようとすることは、かえって体に負担をかける可能性があるのです。

繰り返しになりますが、老化の仕組みは単なる衰えではなく、体を守るための重要な安全装置でもあります。

もちろん、今回の結果はマウスの研究に基づくもので人間でもまったく同じことが起こるかどうかは、今後の研究で確かめる必要があります。

ただ、研究チームは人間の皮膚サンプルを調べた結果、マウスで見つかった仕組みが人間でも部分的に働いている可能性を示しました。

これはまだ限定的な結果ですが、老化とがんの関係を理解するうえで重要なヒントになります。

この研究の意義は、「老化には防御の側面がある」という新しい視点を私たちに与えたことです。

これまで老化は「体の衰え」としてネガティブに語られがちでしたが、白髪という身近な現象を通じて、老化そのものが体を守る働きを持つ可能性が見えてきたのです。

さらに、この知見は「老化細胞を取り除けば若返る」という単純な発想にも一石を投じます。

もし老化が防御の一部であるなら、無理にそれを止めたり逆転させたりすることは、体のバランスを崩す危険があります。

大切なのは、老化を「なくすこと」ではなく、「うまく共存すること」なのかもしれません。

私たちの体は、外見の若さを失う代わりに、内側で健康を保つための選択をしているのです。

この幹細胞の運命の分かれ道を解き明かした研究は、今後の老化やがんの理解を深める大きな一歩となるでしょう。

白髪という身近な変化を通じて、老化を「敵」ではなく「味方」として見る新しい時代が始まりつつあります。

参考文献

ストレスタイプが決定する老化とがん化の分岐点とその仕組み ――白髪が増えるのはがんを防ぐため? ――

https://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/about/press/page_00356.html

元論文

Antagonistic stem cell fates under stress govern decisions between hair greying and melanoma

https://doi.org/10.1038/s41556-025-01769-9

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部