何もない真空の空間から、突然モノが生まれてくる――そんなSF映画のような現象が、本当に起きる可能性があるのでしょうか?

この現象はシュウィンガー効果と呼ばれ、1951年にアメリカの物理学者ジュリアン・シュウィンガーが理論的に予測しました。

シュウィンガー効果では、非常に強力な電場を真空にかけることで、何もないはずの空間から電子と陽電子(電子の反粒子)がペアになって生まれてくると考えられています。

ただ、この現象を実験室で再現するには、現在の技術では不可能なほどの強い電場が必要であるため、いまだに直接観測されたことはありません。

しかし今回、カナダのブリティッシュコロンビア大学(UBC)で行われた研究によって、この難題に新しい道筋が示されました。

研究チームは、極低温で摩擦がなくなる「超流動」という特殊な状態のヘリウム⁴の薄膜を使って、巨大な電場と真空の役割を置き換える巧妙な理論モデルを作り上げました。

このモデルでは、真空からの粒子生成の代わりに「渦」と「反渦」という、逆方向に回転するペアが量子トンネルという現象によって生まれることを示しています。

果たして、私たちはついに「何もないところから何かが生まれる」瞬間を目の当たりにできるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月1日に『PNAS』にて発表されました。

目次

- 真空から『粒子がポンと現れる』という不思議な理論

- 脈絡なく発生する渦が「無から有」が生まれる証となる

- 渦の質量変動が示す理論の進化

- くわしい解説(専門家向け)

真空から『粒子がポンと現れる』という不思議な理論

「真空」と聞くと、多くの人は何も存在しない、完全に空っぽの空間をイメージするかもしれません。

確かに、普通のイメージでは真空とは物質がまったく存在しない空間のことです。

しかし、量子論(原子や電子など、極めて小さな世界を扱う物理学)の世界では、そのイメージは大きく覆されてしまいます。

実は量子論でいう「真空」は、まったく静かな無ではなく、目に見えない小さなエネルギーのゆらぎ(ランダムな揺れ動き)が絶え間なく生じている場所なのです。

このゆらぎをイメージするなら、静かな海面が実はとても小さな波で絶えず揺らいでいるようなものだと考えるとよいでしょう。

そしてこの微小なゆらぎからは、一瞬だけ粒子と反粒子というペアが生まれては消えるという、不思議な現象が繰り返されています。

これらの粒子ペアは「仮想粒子」と呼ばれ、ふだんはあまりに寿命が短いために、本物の粒子になることはありません。

まるで、生まれた瞬間にすぐに消えてしまう幽霊のような存在なのです。

ところが、もしこの真空に途方もなく強い電場(電気の力を生む場)をかけることができれば、仮想粒子の運命が劇的に変わります。

強力な電場のエネルギーによって、仮想粒子のペアが「本物の粒子」に昇格し、真空の中から電子と陽電子(電子の反対の性質を持つ粒子)のペアが実際に現れるというのです。

この魔法のような現象が「シュウィンガー効果」と呼ばれ、1951年に理論物理学者ジュリアン・シュウィンガーによって予言されました。

しかし、この理論が予言する粒子の生成を実際に実験室で観測するには、私たちが現在持つ技術ではまったく届かないほど、非常に強力な電場が必要です。

そのため、このシュウィンガー効果は長らく理論上の予言にとどまり、「真空から有を生み出す」という現象は夢のような話として扱われてきました。

ここで、カナダのブリティッシュコロンビア大学(UBC)の研究チームは、まったく違う発想でこの問題にアプローチしました。

彼らが着目したのは、「アナログ実験」という方法です。

コラム:アナログ実験とは?

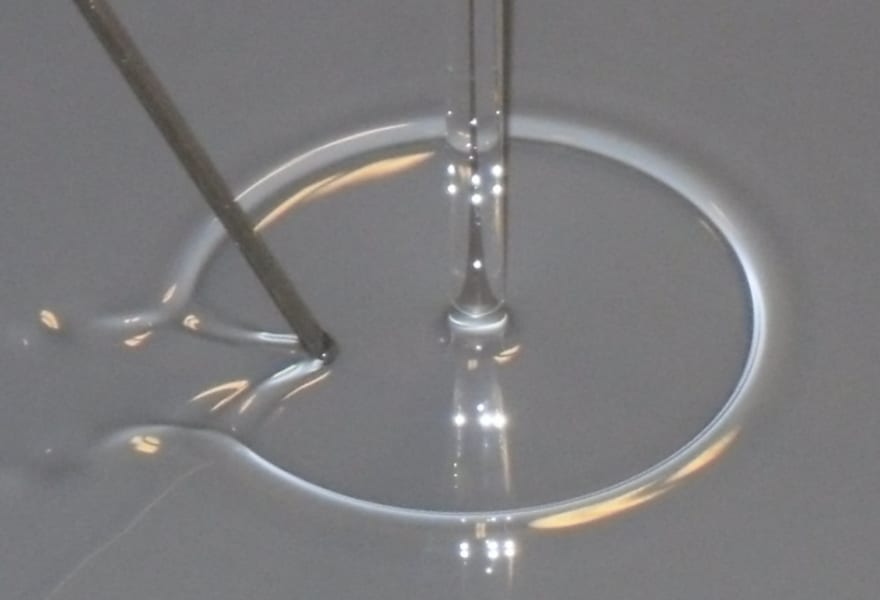

アナログ実験とは、本物の現象をそのまま再現するのが困難な場合に、別のもっと扱いやすい物理系を使ってその現象を“模倣”し、その本質を理解しようとする実験手法です。その面白い例のひとつが、宇宙空間にあるブラックホールやホワイトホールを身近な水の流れで模倣してしまう実験です。例えば蛇口から水を出してシンクの底に水が落ちると、水は四方八方に薄く広がり、あるところで小さな円い「輪っか」を作ります。じつは、この何気ない「水の輪っか」が、宇宙の理論で知られるホワイトホールという天体とよく似た性質を示しているのです。

Credit:Experimental demonstration of the supersonic-subsonic bifurcation in the circular jump: A hydrodynamic white hole もちろん、シンクの水流が本当にホワイトホールそのものというわけではありません。でも、重要なのは、全く違う規模や物質であっても、その背後で働く「物理法則」は共通していることがある、という点です。

今回の研究では、直接真空に超強力な電場をかける代わりに、「超流動」という特殊な液体状態を使って真空と電場を模倣することにしました。

超流動とは、液体の粘性(ネバネバした摩擦)が完全になくなり、まったく抵抗を受けずに流れる状態のことです。

ヘリウムという元素を絶対零度(マイナス273℃)近くまで冷やすと、この超流動の状態になります。

研究者たちは、この超流動のヘリウムを非常に薄い膜状にし、これを「摩擦のない真空」の代わりに使いました。

さらにこの膜の中の流れを真空にかける電場の代わりに見立てました。

こうして真空と強力な電場という、実験が非常に難しい現象を扱いやすい超流動ヘリウム薄膜の系で置き換えることで、真空で起こる粒子ペア生成(シュウィンガー効果に相当する現象)を実際に観察できる可能性があることを示したのです。

つまり、研究者たちは実際の真空そのものを使わずに、ヘリウム薄膜を使った理論的なアナログモデルで「真空から有が生まれる」現象の謎を解き明かす道を切り開いたのです。

脈絡なく発生する渦が「無から有」が生まれる証となる

研究チームがまず取り組んだのは、超流動ヘリウム⁴という特別な液体を使って理論モデルを作ることでした。

超流動というのは、非常に低温(絶対零度近く、約マイナス273℃)に冷却した液体が、まるで摩擦のない理想的な水路を流れるように抵抗なくスルスルと流れる、不思議な状態のことです。

この液体ヘリウムを薄く膜状に広げ、そこに一定の流れを与えることで、研究チームは真空中の粒子生成(シュウィンガー効果)の「再現モデル」を作り上げようとしました。

このヘリウムの薄い膜に外から一定の流れを与えると、驚くべきことが理論上起こります。

(※ヘリウムの超流動薄膜も最初は静止した状態にありますが、外部から刺激を与えると超流動状態のため抵抗がないので、その流れは持続的に続きます。)

普通なら渦ができるためには何らかの物理的な障害物や刺激が必要ですが、この膜の中ではそうしたものが一切なくても、渦が突然、しかも自発的に現れる可能性があるというのです。

まるで平らな水面から突然小さな渦巻きが湧き出るような現象が、理論的に予想されました。

さらに研究チームは、この渦が生まれる現象が「どのように起こるのか」という具体的な過程を深く調べました。

すると、渦の生まれ方には、実は2種類あることがわかりました。

1つ目は、膜の「端っこ(境界)」から単独の渦がポンと飛び出す「外因的過程」です。

2つ目がさらに興味深いもので、膜の真ん中の何もない空間に渦とその反対方向に回る反渦がペアになって突然生じるという、「内因的過程」です。

特にこの2つ目の内因的な渦ペア生成こそが、真空で起こるシュウィンガー効果の「アナログ(対応する現象)」であり、この実験の最も重要なポイントでした。

無限にスルスル動き続けるヘリウムの中に突如、何の脈絡もなく渦のペアが現れるというのは古典物理学では考えにくい現象なのです。

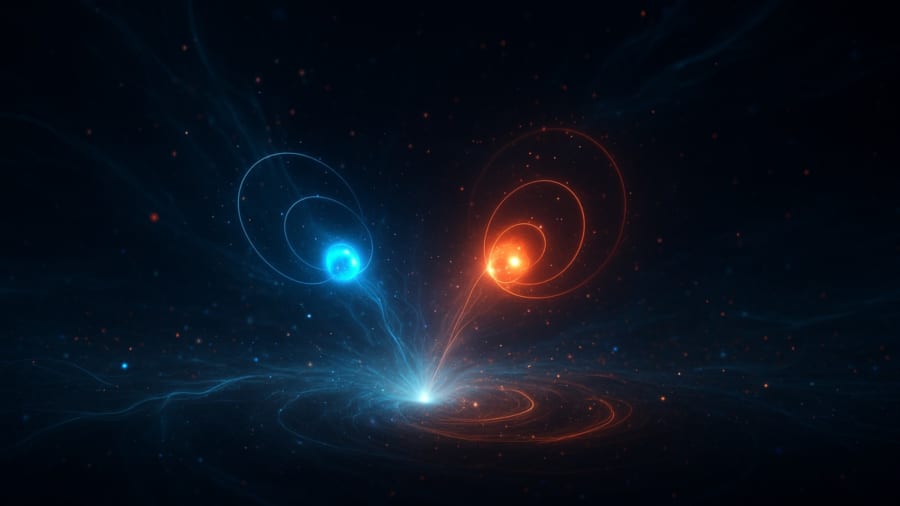

シュウィンガー効果では真空から電子と陽電子という粒子ペアが生まれますが、この実験モデルではそれが「渦と反渦のペア」へと置き換わった形になります。

研究チームは、この渦ペア生成の現象をより正確に調べるために、量子力学の特別な現象である「量子トンネル効果」に着目しました。

量子トンネル効果とは、本来なら絶対に越えられないはずの高いエネルギーの壁を、粒子がまるで壁をすり抜ける幽霊のように、確率的に通過してしまう現象です。

今回の場合、この「壁」は渦が自然に発生するためのエネルギー的な障害です。

通常なら渦が自然に現れることは非常に難しいのですが、極めて低温の条件では、この量子トンネル効果によって渦と反渦のペアが壁を超えて生まれてしまう可能性があるのです。

ここで研究チームは、理論モデルをさらに精密化するために、渦が持つ「有効質量」という概念に着目しました。

「有効質量」とは、渦が動こうとするときにどれだけ動きにくいかを示す、いわば「渦の動きの重さ」のような概念です。

従来の理論では、この有効質量は一定で動かないと仮定されることが多かったのですが、研究チームは新しい視点から、有効質量が渦の位置や運動によって大きく変化することを明らかにしました。

これが今回の研究の画期的なポイントの1つです。

研究者たちは、この有効質量の変化をしっかり取り入れて理論を修正しました。

その結果、以前の理論モデルでは見落とされていた渦の生成しやすさ(量子トンネル率)が、より正確に計算されることになったのです。

つまり、この質量変動を取り入れることで、理論上予測される渦の出現率の計算が大きく改善されました。

最後に研究チームは、自分たちが立てた理論を実際に検証する方法も提案しました。

それが「渦カウント実験(vortex counting experiment)」と呼ばれるもので、実験室で薄膜に流れを与えて時間をかけて観察し、自発的に発生する渦の数を直接数える方法です。

もしこの方法で理論通りの数が確認されれば、「真空から有が生まれる」という不思議な現象の仕組みに大きく迫ることができるでしょう。

渦の質量変動が示す理論の進化

今回の研究は、理論的な提案という位置付けではありますが、物理学の未来を拓く大きな一歩になるかもしれません。

特に重要なのは、1951年に初めて理論的に予想されて以来、実際に観測することが困難だった「シュウィンガー効果」を、現実的な実験の視野に入れられるようになったことです。

真空から物質が生まれるという、一見不可能に見えるこの現象が、理論モデルを使って現実に確認できる可能性が初めて具体的に示されました。

これは物理学者たちにとって長年の夢が叶う可能性を示すものであり、大きな期待を集めています。

この研究の意義は、それだけにとどまりません。

これまで量子真空や量子トンネル効果(本来なら絶対に越えられないエネルギーの壁を粒子がすり抜ける不思議な現象)は、多くの物理学者が苦心して理解を深めようとしてきた分野です。

今回の研究をきっかけに実験が行われれば、これら量子現象のより深い理解につながるかもしれません。

これまでの理論だけではどうしても解決できなかった謎を、実際の実験を通じて解明するチャンスが生まれるのです。

もちろん今回の研究は、「アナログ実験」という現象を模倣した実験に基づいているため、実際に真空で強力な電場を使って起きる本物のシュウィンガー効果と全く同じとは言えません。

しかし研究者たちは、「これは単なる『見立て』や『例え』ではなく、現実に実験が可能な1つの立派な物理システムだ」と強調しています。

このアナログ実験が実現すれば、これまで仮想的な存在にすぎなかった現象を、私たちは実験室の中で実際に観察できるかもしれないのです。

さらに興味深いのは、今回見つかった「渦の有効質量の変動」という新しい発見です。

これは渦が動く際の「重さ」のような性質が状況によって変化する、というものですが、この現象が実は本物のシュウィンガー効果(真空中での電子と陽電子ペア生成)でも起きる可能性が指摘されています。

もしこれが正しければ、私たちがこれまで信じてきたシュウィンガー効果そのものの理論にも、新しい修正や発展が必要になるでしょう。

こうしてアナログ実験の結果が、実際の量子理論に影響を与えるという「逆転」の可能性も、この研究の大きな魅力の1つなのです。

そして、この研究が広げる未来はさらに壮大です。

「真空から何かが生まれる」という現象は、実は宇宙の始まり(ビッグバン)やブラックホールの性質など、宇宙物理学におけるさまざまな謎にも関係しています。

今回の研究で示された超流動ヘリウム薄膜のモデルを使えば、こうした壮大な宇宙現象を、小さな実験室の中で再現することが可能になるかもしれません。

言わば、この超流動ヘリウムの薄膜が、「小さな宇宙の実験室」として、宇宙に関する数々の謎を解く手がかりを提供してくれる可能性があるのです。

さらに教育という面でも、今回の研究は非常に興味深いものです。

重力については、ゴム膜とボールを使って直感的に理解できる仕組みが沢山実演されています。

しかし量子トンネル効果や量子相転移(温度ではなく量子の小さなゆらぎで物質の性質が突然変わる現象)といった複雑な量子現象については、なかなか視覚的に感じることはできません。

しかしこの仕組みを実現することで、空間から粒子が現れて消えていく様子を子供たちに視覚的に示すこともできるでしょう。

くわしい解説(専門家向け)

本論文は、二次元の超流動ヘリウム薄膜における量子真空トンネル生成としての渦の核生成を、外因的(境界に依存する過程)と内因的(バルクでの過程)に分けて定式化し、従来ほぼ一定とみなされてきた渦の有効質量がトンネル過程の進行に伴って連続的に変化することを明示的に取り込んでいます。

特に、均一な超流によって駆動される渦・反渦ペアの自発生成を、量子電磁力学におけるシュウィンガー効果と厳密に対応させ、零温における量子相転移として記述しています。

解析はWKB近似を用い、数値評価可能な生成率を与える点が特徴です。

理論は長波長ボース超流体作用から出発し、渦の有効作用にベクトルポテンシャル様の項を含める形で構築されます。

渦中心まわりの位相・密度ゆらぎを消去すると、有効作用は最小形に帰着し、そこには位置依存の動的有効質量と流れエネルギーが現れます。

孤立渦では質量とエネルギーが単純な関係を満たしますが、境界像渦や渦対生成を含む場合には成り立たず、質量はトンネルの進行とともに増加します。

これが作用積分に決定的な影響を与え、生成率の大小を左右します。

外因的核生成の検討では、半円状の突起を伴う境界を超流が横切る幾何を考え、突起近傍での流れの増速によりエネルギー障壁が形成されることを示します。

背景流速を上げると障壁は低下し、臨界速度に至ると消失しますが、実際にはその前に量子トンネル効果で渦が核生成されます。渦の質量は突起から離れるにつれて増大するため、トンネル過程の初期では比較的容易に進行し、その後は減速するという特徴的なふるまいを示します。

内因的核生成では、境界から離れた領域に一様超流を加えると、渦・反渦ペアの自発生成が起こります。

ここで有効ポテンシャルは、対間の引力である対数ポテンシャルと外部流れによる一様な引張り力の拮抗で形成される障壁を持ちます。

渦の有効質量は対の分離とともに増大し、流速が増加するにつれて障壁が低下し、最終的には臨界速度で消失します。零温では障壁を量子トンネルで越える確率が支配的となり、生成率は閾値的に急増します。

典型的には、実験で得られるクロスオーバー速度は臨界値の一桁低い領域に現れると見積もられます。

この研究の含意は二点にまとめられます。

第一に、位置依存する渦質量を正しく組み込むことで、これまでの三次元系での理解に比べ、二次元系では渦の生成がはるかに有利になることが示されました。

これは障壁下での質量の増加が対数的に緩やかであるため、作用が相対的に小さく抑えられる幾何効果によります。

第二に、内因的核生成は零温における量子相転移として捉え直せるため、有限温でのコスタリッツ–サウレス転移との連続的な接続が期待されます。

超流速を制御しながら渦の発生数を計測する「渦カウント実験」によって、生成率の指数的性質と前因子を同定することが可能になると提案されています。

さらに、フォノンやロトンといった準粒子との散逸結合は定式化上取り込めますが、その補正は小さいため主結果に大きな影響を与えないとされています。

観測上の制約としては、外因的過程では境界の粗さやケルビン波励起が問題となり、内因的過程では膜厚による最低励起エネルギーが鍵を握ります。薄膜かつ低温条件が観測に有利であると結論づけられています。

最後に、流れが排水口に向かう幾何を考えると、半径依存の流速と密度を背景にホーキング放射のアナログ現象を模倣できる可能性が示され、さらに連続生成が引き起こす量子アバランシェや二次元量子乱流への遷移といった拡張も議論されています。

総じて、本論文は、座標依存の渦質量を取り込んだ厳密なWKB定式化と、シュウィンガー型の内因的核生成を量子相転移として再解釈する二本柱によって、二次元薄膜系での渦核生成の理解を刷新しました。

理論的に数値評価可能な予言を与え、具体的な実験手順まで示したことにより、凝縮系の量子真空トンネル研究を一段と現実的な段階へ押し上げた点に大きな意義があります。

元論文

Vacuum tunneling of vortices in two-dimensional 4He superfluid films

https://doi.org/10.1073/pnas.2421273122

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部