足首をひねる“捻挫”は、スポーツや日常生活で最も頻繁に起こるケガのひとつです。

そのため「すぐ治る軽傷」と見なされがちですが、実は「痛みがなくなった=完治」ではないことが、最新の研究で明確になりました。

北里大学などで行われた研究により、靱帯の安定性を取り戻すには最短でも2週間、部分断裂・完全断裂レベルなら6週間近くかかるケースもあり、「痛みが引いたから1週間で復帰」――そんな慣習にブレーキをかける科学的根拠が示されました。

これまでは目に見えにくかった“靱帯の回復速度”が定量化され、私たちの思い込みを大きく覆す結果となっています。

足首の捻挫を“たかが”で済ませるのは、もしかするととても危険な判断なのかもしれません。

本記事では、捻挫の重症度別にわかった回復期間の違いと、痛みの消失だけでは十分でない理由、さらには再発を防ぐ上で知っておきたいリハビリや復帰タイミングの考え方を、最新の研究結果とともに解説します。

こうした客観的なデータを知ることで、大切な足首を守る第一歩になれば幸いです。

研究内容の詳細は 2025 年 3 月 22 日に『Journal of Experimental Orthopaedics』にて発表されました。

目次

- 痛み消失=完治?その思い込みが再発を呼ぶ

- “たかが捻挫”を覆すエビデンス

- 捻挫は痛みより“靱帯タイマー”を信じろ

痛み消失=完治?その思い込みが再発を呼ぶ

足首の捻挫は、スポーツ外傷のなかでも最も多いといわれるケガです。

サッカーやバスケットボールなど、切り返しやジャンプを伴う競技はもちろん、普段の生活でも何かの拍子に足首をひねってしまうことは珍しくありません。

ところが、この捻挫は「1週間程度で痛みが引くから大丈夫」と軽視されがちで、その結果、リハビリを十分に行わずに早期復帰をして再び捻り、重症化や慢性的な不安定感に悩まされる事例が多いのです。

実際、過去の研究では捻挫の再発率が50%以上とも報告されており、「単純なケガ」というイメージとは裏腹に、長引くリスクを秘めている点が問題視されてきました。

従来、足首捻挫の回復度合いを評価する方法はいくつか提案されてきましたが、多くが「痛みの程度」や「見た目の腫れ」など主観的な指標に依存しており、客観的なデータに基づく確かな復帰ガイドラインは存在しませんでした。

そのため、靱帯が伸びきったままだったり、微妙な部分断裂が残ったりしていても、痛みが軽減しただけで「もう大丈夫」と判断されることがしばしば起こっていたのです。

さらに、近年の研究では足首が不安定なまま競技に復帰すると、膝や腰など他の部位にも負担がかかり、将来的に別のトラブルを誘発する危険性が指摘されています。

こうした状況を踏まえ、「足首の捻挫は軽傷」「痛みが収まった=治った」という既成概念を覆すような定量的な評価手法が求められてきました。

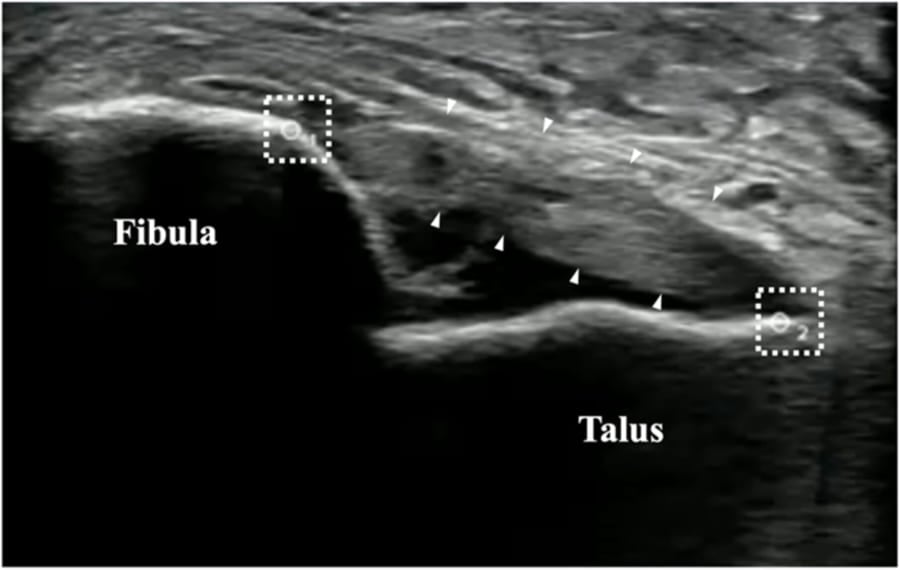

そこで今回研究者たちは、超音波検査によるストレステストを用いて靱帯の回復プロセスを継続的に計測・記録し、軽度・中度・重度という捻挫の重症度別に「靱帯が安定するまでどのくらいの期間を要するのか」を具体的に示そうと試みました。

そうすることで、これまで曖昧だった“靱帯の治る速度”を初めて客観的に示し、再発防止や適切な復帰時期の判断につなげることが期待されています。

次のセクションでは、どのように実験が行われ、どのような結果が得られたのかを詳しく見ていきましょう。

“たかが捻挫”を覆すエビデンス

本研究では、まず「足首をひねった直後」の患者さんを対象に、その靱帯の回復の様子を超音波検査(エコー)で継続的に測定しました。

具体的には、受傷後の時点で足首にストレスをかけて前後のゆるみ具合を評価する「前方引き出しテスト」を行い、その映像をエコーで撮影しながらどの程度骨と骨の間が開くかを数値化します。

痛みの有無や腫れ具合だけではわかりにくい「靱帯そのものの安定性」を、客観的に捉えられる手法です。

対象となった101名の捻挫患者さんは、靱帯損傷の程度により「軽度(Grade I)」「中度(Grade II)」「重度(Grade III)」の3段階に区分されました。

結果として、軽度の場合でも完全に健常側と同等の安定度に近づくまでには約2週間を要し、さらに部分断裂や完全断裂のレベル(中度・重度)では6週間近くかかるケースが多いことが明らかになったのです。

この結果は「痛みが消えたから1週間ほどで復帰しても大丈夫」という判断が、実は非常にリスキーなことを示します。

つまり、痛みが一時的におさまったとしても、まだ十分に安定していない状態で激しい運動や日常の負荷がかかると、再び捻ってしまったり、長期にわたり不安定さに悩まされるリスクが高いのです。

本研究のエコーによる定量データは、そうした不完全な回復段階での早期復帰に警鐘を鳴らすものといえます。

今後は、目に見えにくい“靱帯の治る速度”を正確に把握することで、一人ひとりの重症度に合わせた復帰計画やリハビリ方法の検討がよりいっそう重要になるでしょう。

捻挫は痛みより“靱帯タイマー”を信じろ

足首の捻挫は「痛みが消えたらOK」というイメージが強いかもしれませんが、今回の研究では実際の靱帯の回復には想像以上に時間がかかることが示されています。

とりわけ興味深いのは、中度(部分断裂)と重度(完全断裂)でほぼ同じくらいの回復期間が必要になるという点です。

つまり、靱帯が“少し切れている”状態でも“完全に切れている”状態でも、機能の安定を取り戻すのに約6週間近くかかるケースが多いというわけです。

反対に、軽度の捻挫(Grade I)でも2週間ほどは必要で、これも「痛みはもうないから1週間で復帰できる」という先入観とはかけ離れた数字です。

痛みが軽くても、靱帯が伸びきった状態でしっかり治りきっていないうちに負荷をかけると、再び捻ってしまうリスクが高まるからです。

実際に、足首捻挫は一度やってしまうと再発率が50%を超えるともいわれ、リハビリを中途半端に終えるほど繰り返す確率が上がると考えられています。

さらに、その結果として足首の不安定感が慢性化してしまうと、膝や腰に無理な負担をかける要因ともなり得ます。

こうしたリスクを踏まえると、“痛みの有無”だけで復帰時期を決めるのは大変危険です。

今回の研究から得られた超音波による定量データは、靱帯がどの程度回復しているかを客観的にとらえる指標として大きな意味を持ちます。

医療関係者だけでなく、アスリートやその指導者、一般の方々も、この具体的な期間を知っておくことで、復帰やリハビリの計画をより慎重に立てるきっかけになるでしょう。

痛みを合図にするだけでなく、“靱帯がしっかり元に戻るまで見守る”という視点を持つことが、捻挫からの最善の回復と再発防止につながると考えられます。

参考文献

「たかが捻挫」じゃない!足首の捻挫 関節の安定化には最低2〜6週間かかる可能性 ~捻挫後の靭帯回復をエコーで追跡した世界初の臨床研究を発表~

https://www.kitasato.ac.jp/jp/news/20250509-01.html

元論文

Severity-dependent recovery time in acute lateral ankle sprains: An ultrasonographic assessment of talofibular displacement

https://doi.org/10.1002/jeo2.70204

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部