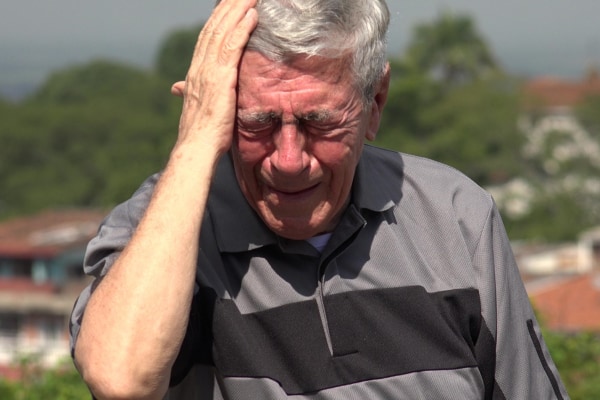

かつて何時間でも熱中できたテレビゲームが、年を重ねるとともに「なんだか退屈だ」と感じるようになる――そんな経験はないでしょうか?

これは単なる飽きではなく、脳の報酬系の変化による可能性が指摘されています。

最近の神経科学の研究では、「無快楽症(アネドニア)」と呼ばれる、快楽を感じにくくなる症状が報酬系の変化と関連していることが示唆されています。

この現象を理解することで、年齢を重ねても新鮮な喜びを感じる方法を探ることができるかもしれません。

目次

- 無快楽症とは? 快楽を感じにくくなる脳のメカニズム

- どうすれば「新鮮な感動」を取り戻せるのか?

無快楽症とは? 快楽を感じにくくなる脳のメカニズム

無快楽症とは、楽しいと感じるはずの活動に対して興味を持てなくなる状態を指します。

これはうつ病や統合失調症などの精神疾患と関連が深いとされていますが、必ずしも精神疾患のみに限らず、加齢や環境要因によっても発生する可能性があると言われています。

最新の研究では、視床の室傍核(PVT)と側坐核(NAc)の間の機能的結合性が強化されることが、無快楽症の症状と関連していることが明らかになっています。

PVTは覚醒・ストレス応答・報酬処理・学習と記憶という複数の機能を統合する重要な場所です。そして側坐核とつながることで報酬や動機づけに関連するされていて、側坐核はやる気スイッチなんて表現されることもある場所です。

この2つの脳領域の結合が強くなると、報酬系の働きが変化し、新しい刺激に対する感受性が低下すると考えられています。

つまり、強化された結合性によって脳はこの経験に対して「すでに満たされている」と誤解してしまい、関連する体験に対して期待値が下がるのです。

その結果、かつて夢中になったゲームや娯楽が「新鮮ではなくなった」「退屈になった」と感じるようになるのです。

「年を取ると涙もろくなる」のと矛盾? 感情変化との関係

一方で、「年を取ると涙もろくなる」という現象もよく知られています。

これは一見すると感受性が高まっているように見えるため、ゲームなどの体験に感動を覚えにくくなるという問題と矛盾しているように感じます。

ではなぜ、年齢が進むと映画や音楽に対してはより強い感動を覚えるのに、ゲームなどの娯楽には興味を失いやすくなるのでしょうか?

実際のところ研究では、加齢による涙もろさは、感受性が高まっているというポジティブな変化ではないと考えられています。

これは、単に感情の制御能力の低下である可能性が高いのです。

涙もろくなるのは、感情を司る扁桃体や前頭葉の変化によるものですが、特に前頭前野(PFC)の機能低下が影響を与えるとされています。

前頭前野は感情の抑制や意思決定を司る部分ですが、加齢によりこの機能が衰えることで、感情をコントロールする力が弱まり、結果として涙もろくなる現象が起こるのです。

そのため「加齢に伴い涙もろくなる」というのは、決して感受性が高まっているわけではなく、単に脳機能の衰えが原因と考えられるのです。

こうして年を取ると、簡単なことで涙を流して感動してしまう一方、ゲームなどの体験には脳が慣れてしまい期待が下がって退屈になるという状況を生んでしまうのです。

どうすれば「新鮮な感動」を取り戻せるのか?

繰り返される刺激に慣れてしまうの当たり前のことであり、年齢とともに報酬系が変化していくのは自然なことです。

では年を取ると、もうゲームを徹夜で楽しむというような体験は出来ないのでしょうか?

悲観的になってしまいますが、脳科学の研究では、こうした脳の変化は不可逆的というほど強固なものではないと考えられています。

そのため脳の可塑性(柔軟に適応する力)を活かせば、若い頃のような感動を取り戻すことも可能だと考えられています。

この変化に必要なことは次のようなものだとされています。

- 新しい体験を意識的に増やす:

- 未知のジャンルのゲームや新しい趣味に挑戦する。

- 過去にやったことのあるゲームでも、新しいプレイスタイルを試してみる。

- 運動を習慣化する:

- 軽い有酸素運動は脳の可塑性を高め、報酬系の活性化を助ける。

- 特にリズミカルな運動(ウォーキングやダンス)が効果的とされている。

- 生活リズムを整え、十分な睡眠を確保する:

- 睡眠不足は報酬系の働きを低下させ、快楽を感じにくくする要因となる。

- 規則正しい生活を送ることで、脳の健全な機能を維持する。

- 社会的なつながりを大切にする:

- 他人と共有することで、娯楽や体験がより楽しく感じられる。

- マルチプレイヤーゲームや協力プレイを活用するのも一つの方法。

生活習慣も脳の活動に影響しますが、重要なのは新しい体験に意欲的になることです。

年を取るほど考え方が保守的になり、慣れ親しんだ方法以外を試すことが億劫になってしまいがちです。

「ゲームは1人で遊ぶのが当たり前」「ネット上で人と遊ぶのはなんか怖い」とマルチプレイを避けたりする人も多いかもしれません。

新しいジャンルのゲームに手を出すことが億劫で、ずっと同じタイプのゲームを遊んでしまうということもあるでしょう。

年を経るごとに「どうせやってもつまらないよ」と手を出さずに食わず嫌いしているジャンルも多いはずです。

しかし、そうした行動を取ってしまうのは、先に述べたように視床の室傍核と側坐核の結合が強化されたことで、新しい体験への期待値も下がっている影響だと考えられます。

そのため新しい体験に手が伸びず、結果的に何をやってもつまらないという感覚に陥ってしまっているのです。

年齢とともに変化する「楽しみ」の仕組みを理解しよう

年齢とともにゲームが退屈に感じるのは、単なる飽きではなく、脳の報酬系の変化による可能性があります。

既存の体験に慣れてしまって、昔のような快感を得られなくなるというのは当然の変化です。

しかし、これは必ずしも不可逆的な変化ではありません。脳はもっと柔軟に出来ており、新しい楽しみや感動を取り戻すこともできるのです。

問題は既存の体験で報酬系が満たされてしまったことで、新しい体験に対しても「どうせ楽しめない」という期待値の低下が生じていることです。

「最近ゲームがつまらなくなった」と感じる人は、新しいジャンルに手を出す、やったことのなかったマルチプレイに挑戦する、など新しい体験を取り入れたり、脳を刺激する習慣を持つことで、再び楽しみを見出すことができるかもしれません。

参考文献

Neuroimaging study links anhedonia to altered brain connectivity

https://www.psypost.org/neuroimaging-study-links-anhedonia-to-altered-brain-connectivity/

元論文

Anhedonia is associated with higher functional connectivity between the nucleus accumbens and paraventricular nucleus of thalamus

https://doi.org/10.1016/j.jad.2024.08.113

ライター

相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。

編集者

ナゾロジー 編集部