「冬生まれの人は風邪に強い」とか「春生まれの人は明るい性格」なんて話、聞いたことありませんか?

実際、誕生した季節と性格や体質の関係についてはいろんな噂があります。

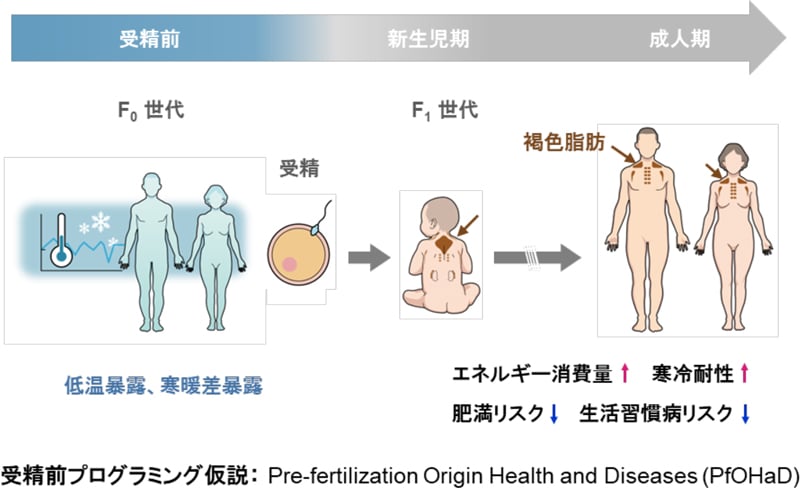

でも今回紹介するのは、そういった“生まれたとき”の話ではなく、「もっと前」、なんと受精した時の季節が、将来の体質や太りやすさに関わっているかもしれないという研究です。

ちょっと不思議な話ですよね。「受精したタイミングが、どうやって今の体に関係するの?」と思うかもしれません。

でも科学者たちは、ある特別な脂肪の働きに注目して、そのメカニズムを解き明かそうとしました。

その脂肪の名前は「褐色脂肪(かっしょくしぼう)組織」です。

この研究は、東北大学や東京大学など日本の研究者たちによって行われ、2025年2月18日に『Nature Metabolism』という国際的な科学雑誌に掲載されました。

目次

- 太りやすさは「いつ生まれたか」ではなく「いつ受精したか」で決まる可能性

- 受精のタイミングでなぜ太りやすさが変わるのか?

太りやすさは「いつ生まれたか」ではなく「いつ受精したか」で決まる可能性

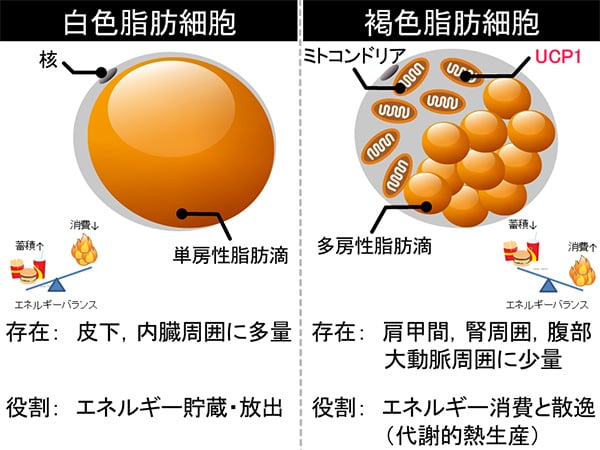

私たちの体には「脂肪」と名のつくものがいくつかありますが、実は大きく分けて2種類あることをご存じですか?

ひとつはよく知られている白色脂肪(はくしょくしぼう)。

これはお腹や太ももなどにつく、いわゆる「脂肪」で、エネルギーをため込む役割があります。

食べ過ぎたり運動不足だったりすると増えてしまい、太ってしまう原因になります。

もうひとつが今回の主役、褐色脂肪(かっしょくしぼう)です。

これはエネルギーを「ためる」のではなく「燃やして熱に変える」という、ちょっと頼もしい脂肪です。

寒い環境になるとスイッチが入り、体温を保つためにカロリーをどんどん消費してくれるので、「体内のヒーター」とも呼ばれています。

この褐色脂肪の量や働きには個人差があり、その違いが“太りにくさ”や“エネルギー消費のしやすさ”に影響していると考えられています。

今回の研究では、日本国内の健康な成人500人以上を対象に、体の中の褐色脂肪の働きやエネルギーの使い方を詳しく調べました。

被験者の誕生日からおおよその受精日(妊娠が始まった時期)を逆算し、その頃の気温や一日の寒暖差などを調べました。

そして、「寒い時期に受精した人」と「暖かい時期に受精した人」でグループに分けし、それぞれの身体の特徴を比較したのです。

研究では、褐色脂肪の働き具合を調べるために、陽電子放出断層撮影法(FDG-PET/CT)という特別な画像診断装置が使われました。これは、寒い環境で体がどれくらい糖を使っているかを可視化する方法で、褐色脂肪が活発かどうかを測るのに適しています。

さらに、より日常的に使える方法として、近赤外時間分解分光法(NIR-TRS)という、体の外から褐色脂肪の血流を測る非侵襲的な検査も用いられました。

また、食後のエネルギー消費や、寒さにさらされたときの体の反応(非ふるえ熱産生)も測定し、それぞれのグループで違いがあるかを検証しました。

結果として、寒い時期に受精した人は、大人になっても褐色脂肪がよく働き、寒さに対してしっかり反応し、カロリーを燃やす力が高いことがわかったのです。

そのため、体脂肪がつきにくく、BMI(体格指数)や内臓脂肪も少ない傾向が見られたのです。

受精のタイミングでなぜ太りやすさが変わるのか?

この不思議な現象には、「エピジェネティクス」という生物学の考え方が関係しています。

エピジェネティクスとは、DNAの設計図自体は変わらないのに、どの遺伝子を働かせるかの“スイッチの入り方”が、環境によって変わるという仕組みのことです。

寒い環境で受精した場合、その寒さが親の精子や卵子に影響を与え、エネルギーの使い方に関わるスイッチの設定が変わる可能性があります。

この情報が、子どもにそのまま受け継がれ、大人になったときの体質にまで影響を与えるのではないかと考えられるのです。

実際、マウスの研究でも、寒い環境にいたお父さんから生まれた子どもは、褐色脂肪が活性化しているという結果が出ています。

この研究は、「太りやすさ」は遺伝だけで決まるわけではなく、生命が始まったときの環境でも変わってくるかもしれない、という新しい視点を示しています。

ただ、受精した時期と言われても自分はどちらに当てはまるのか、即座に理解できません。

そこでざっくりと、いつ生まれの人が太りにくいのかを逆算してみましょう。

この論文は日本の研究のため、日本の気候を基に以下のように季節を分類しています。

-

寒冷期:10月17日〜翌年4月15日

-

温暖期:4月16日〜10月16日

このうち、「寒冷期」の期間に受精した人は、より褐色脂肪が活性化している傾向にあるというわけです。

通常、妊娠期間(出産予定日まで)は約266日(約38週)とされます。これをもとに逆算すると、寒冷期に受精した人は7月~1月生まれの人ということになりそうです。

もちろんこの計算は早産や遅産で生まれた人(早産は37週未満、遅産は42週以上)の場合はズレる可能性があります。

双子や三つ子など多胎妊娠も早産になりやすく、出産週数が短くなる傾向があるため、出生日からの逆算では受精日を正しく見積もれない可能性があります。

他にも、帝王切開や誘発分娩を用いた人は受精のタイミングは計算が難しくなります。

なかなか自分の生まれたときの状況はわからないものなので、安易に誕生月から逆算して考えると、予想とズレてしまうかもしれないので注意しましょう。

私たちの“健康”や“体質”を考えるときは、「今どんな生活をしているか」、「どんな環境で生まれてきたのか」だけでなく、「どんな環境で受精したのか」にまで目を向ける必要があるようです。

現代は気候変動の時代にあるため、もしかしたら、気候変動や都市の環境は、次の世代の体質に影響を及ぼし始めている、という可能性もあるのかもしれません。

体の中の「小さなヒーター」が、いつ、どうやってスイッチを入れられたのか。科学者たちは、その秘密を少しずつ解き明かしながら、未来の健康へのヒントを探し続けています。

参考文献

受精前の気象環境が脂肪燃焼機能に影響することを発見 ―親から子へと伝搬する褐色脂肪の活性化―

https://www.rcast.u-tokyo.ac.jp/ja/news/release/20250408.html

Your Body Fat May Be Shaped by The Month You Were Conceived

https://www.sciencealert.com/your-body-fat-may-be-shaped-by-the-month-you-were-conceived

元論文

Pre-fertilization-origin preservation of brown fat-mediated energy expenditure in humans

https://www.nature.com/articles/s42255-025-01249-2

ライター

相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。

編集者

ナゾロジー 編集部