毎年発表される「世界幸福度ランキング」。その常連であり、8年連続で1位の座を守り続けている国、それが北欧のフィンランドです。福祉は充実し、教育もすべての子どもに無償で提供され、豊かな自然と治安の良さ。誰もが「理想の暮らし」と思い浮かべる環境がそこにはあります。

しかしそんな国に、少し意外な統計があります。実はフィンランドは、ヨーロッパの中でも比較的高い自殺率を持つ国の一つなのです。特に男性や高齢者の自殺は深刻で、一時期は「自殺大国」とも呼ばれていました。

「『幸福な国=自殺が少ない』は成り立たないのか?」

この矛盾するような現象は、単なる統計の偶然ではありません。実際、フィンランドでは1980年代から自殺対策に力を入れ、自殺率は半分以下にまで下がっています。それでもなお、「幸福な国」にもかかわらず、一定数の人々が自ら命を絶ってしまう現実は続いているのです。

この問題は、突き詰めていくと、日本がなぜ自殺率が高いのか? という疑問と通じるところがあるかもしれません。

目次

- フィンランドはなぜ「幸福な国」なのか?

- 幸福度が高いほど見えづらくなる「幸福でない人たち」

フィンランドはなぜ「幸福な国」なのか?

「幸福度ランキング」は、国連SDSN(持続可能な開発ソリューション・ネットワーク)らによって毎年発行されている『World Happiness Report』に基づいて毎年発表されています。この報告書では、世界各国の人々に「あなたの人生を0(最悪)から10(最高)で評価するとどのくらいですか?」と尋ね、その平均値をもとに国ごとの“幸福度”を数値化しています。

これはGDPなどの客観的な経済指標ではなく、人々が自分の人生をどう感じているかという実感にもとづいたものです。

フィンランドはこの評価で、2018年から2024年まで7年連続で世界1位を獲得しています。要因としては、所得や健康寿命、社会的支援、自由度、寛容さ、政治・行政の腐敗の少なさなど、総合的な社会環境の良さが挙げられます。

しかしその一方で、フィンランドは長年にわたり「欧州の中でも自殺率の高い国」として知られてきました。とくに1980年代後半には、自殺率が世界でも最悪レベルに達し、人口10万人あたり約30人が自ら命を絶っていた時期もあります。男性や高齢者の自殺率が突出して高かったのも特徴です。

こうした事態を受けて、1990年代からフィンランド政府は「国家自殺予防プロジェクト」に取り組み、精神医療サービスの拡充やアルコール依存対策、学校教育での早期介入など多面的な支援策を実施しました。その結果、2020年代には自殺率が約半分にまで減少し、人口10万人あたり14〜15人程度にまで下がっています。

それでもなお、フィンランドの自殺率はEU平均よりも高い水準にあり、特に一部の層では深刻な問題が続いています。

こうした状況は、「国としての幸福度が高くても、それが自殺率を下げる要因にはならない」という一見矛盾した事実を示唆しています。

では、このような不思議な状況になる原因はなんなのでしょうか?

OECD(経済協力開発機構)の調査によると、フィンランド国民に「生活満足度を10点満点で評価」してもらった場合、「5点以下」の回答をした人の割合は、8〜10%と報告されています。この割合はスウェーデン(5〜6%)より高く、ドイツと同程度であり、日本(約14〜16%)よりは少ない水準です。

一見するとこれは少数派に見えるかもしれませんが、ここに大きな落とし穴があるようです。

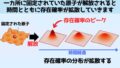

幸福度が高いほど見えづらくなる「幸福でない人たち」

フィンランドのクオピオ大学病院(Kuopio University Hospital)精神科の研究チームは、1975年に開始されたフィンランド・ツインコホートの郵送アンケート(生活満足度スケール)データを用い、1976年〜1995年の国家死亡登録と照合して解析しました。

その結果、「生活にとても不満」と答えた人々は、「満足」と答えた人々と比較して(10点満点で自己評価:1=非常に不満、10=非常に満足)、自殺に至るリスクが25倍以上も高いことが明らかになったのです。

ここからは全体としては幸福に満ちた国であっても、一定数存在する“深刻な不満層”が、自殺率を大きく押し上げてしまうという構造が見られます。

この事実は、「幸福な国=自殺が少ない国」という単純な図式が、必ずしも当てはまらないことを示しています。

つまりフィンランドの問題は、国の幸福度は高いものの、極端に不満を持つ層が他国より多いという問題から発生していると考えられるのです。

では、なぜフィンランドでは、そのような問題が起きてしまうのでしょうか?

ここにはフィンランド特有の、文化的・地理的な背景が関係していると考えられます。

まず、フィンランドは国土が広大で人口密度が低く、人と人との物理的距離が大きいため、助けを求める機会がそもそも少なくなりがちです。

また、長く続いた歴史的な外圧や独立闘争の経験から、「他人に頼らず、自分で耐える」ことが美徳とされる国民性が育まれてきました。そのため、学校教育でも自己責任や自主性が強く重んじられ、困難を自分の力で解決することが望ましいとされる傾向があります。

加えてフィンランドでは、『率直な自己開示』よりも『控えめな自己表現』を美徳とするコミュニケーション文化が根強く、初対面や公の場では感情を抑える傾向があります。

これらの要因が重なって、「困っても人には頼らない」という価値観が社会に根づき、精神的な悩みを打ち明けること自体が難しくなる構造があるのです。

さらに重要なのは、「幸福のプレッシャー」と呼ばれる心理現象です。

これは、周囲の人たちがいきいきと幸せそうに見えるときに、「自分も同じように幸せでなければ」と感じてしまうことで生じるストレスです。

心理学では、他者との比較を通じて自分の立ち位置を確認しようとする傾向が知られており、特に平均幸福度が高い社会では、「幸福になれない自分に問題がある」という暗黙の圧力が強くなる傾向があります。

その結果、友人やSNSで楽しそうな投稿を見て「あの人たちは幸福なのに、自分はどうして……」と自分を責めるような心理状態になってしまい、誰かに悩みを相談したり支援を求めることが困難になるのです。

フィンランドのように、国際的に「幸福な国」と評価されている社会では、こうした圧力がかかりやすくなります。

さらに、フィンランドの自然環境も精神的健康に大きな影響を与える要因のひとつです。特に見逃せないのが、冬季の日照時間の極端な短さです。

フィンランドは高緯度に位置しており、冬になると日の出が遅く、日没が非常に早いため、日照時間が数時間しかない日が長く続きます。このような光環境の変化は、体内時計やホルモン分泌のリズムを乱す要因となり、とくにセロトニン(気分を安定させる神経伝達物質)やメラトニン(睡眠を調整するホルモン)の分泌に影響を及ぼすことが知られています。

その結果として、気分の落ち込みや無気力感などを引き起こす「季節性情動障害(Winter Depression)」の発症リスクが高まり、冬季の自殺リスクを押し上げる一因ともなっているのです。

フィンランドに見られる「幸福な社会に潜む孤立や絶望」は、日本にとっても無関係ではありません。実際、日本国内にも自然環境や文化的な背景から自殺率を高める要因が存在しています。

たとえば、東北地方や北陸地方など、日照時間が短く積雪の多い地域では、全国平均に比べて自殺率が一貫して高い傾向があります。厚生労働省や警察庁の統計でも、秋田県、岩手県、山形県、富山県、新潟県といった県が、長年にわたり自殺率の上位を占めています。これは偶然ではなく、日照不足による季節性情動障害のリスクや、過疎化と高齢化による孤立が、自殺率の高さを説明する主因と考えられます。

加えて、日本社会には、「弱さを見せてはいけない」「他人に迷惑をかけるべきではない」といった自己抑制的な文化的価値観が根強く残っています。制度としてメンタルヘルス支援が整備されつつあるにもかかわらず、それを利用する心理的ハードルが高いままであるのは、こうした文化的背景によるものです。

さらに現代の日本では、SNSなどを通じて他人の「楽しそうな投稿」や「充実した生活」が頻繁に目に入ります。そうした中で、「みんなが幸せそうに見えるのに、自分だけ取り残されている気がする」「不満や悩みを口にしたら否定されるかもしれない」と感じてしまい、本音を話せなくなる人も少なくありません。

平均の裏にある“声なき痛み”に目を向ける

「幸福な国」フィンランドの現実は、私たちに大切な問いを投げかけています。

それは、「平均的な幸福」や「制度の充実」だけでは、自殺率を下げることはできないという事実です。

社会全体の幸福度が高くても、自殺は環境や文化的な背景から起きてしまう可能性があるのです。

本当の意味での幸福な社会を目指すためには、「誰もが幸福に見える」社会ではなく、「誰もが苦しみを語れる」社会をつくることが必要なのかもしれません。

元論文

Life Satisfaction and Suicide: A 20-Year Follow-Up Study

https://doi.org/10.1176/appi.ajp.158.3.433

Variation and seasonal patterns of suicide mortality in Finland and Sweden since the 1750s

https://doi.org/10.1007/s12199-013-0348-4

ライター

相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。

編集者

ナゾロジー 編集部