聖書の物語では、人類はアダムとイヴという一組の男女から始まったとされています。そしてノアの方舟では、あらゆる動物たちがオスとメスのペアで乗せられ、種を存続させたと語られています。

こうした神話に触れると、「本当にそんなふうに種は繁栄できるのか?」という疑問が自然と浮かびます。

特に生物に関心のある人ほど、「近親交配で生き物を増やすのは無理があるのでは?」と感じることでしょう。

実はこの素朴な疑問、かつて進化の理論が確立する前から、静かに人々の間で囁かれてきたものでもありました。

今回は、聖書の内容に疑いを抱き始めた時代の人々が悩んでいた「生物の繁栄の仕方」という謎を、歴史の流れとともに解説していきます。

目次

- ダーウィン自身も悩んでいた、「近すぎる血のつながり」

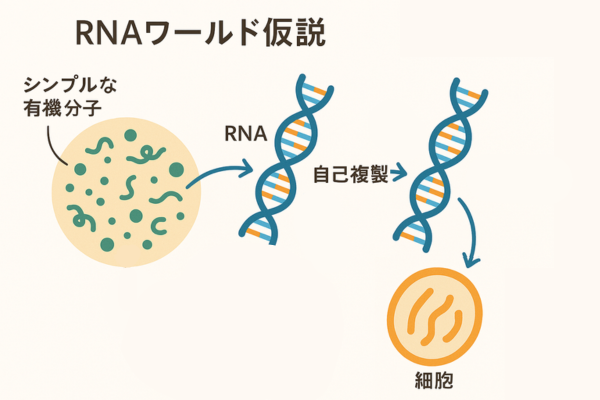

- 最初の生命はどうやって始まったのか?

- 種は「ひと組」ではつくれない――多様性と進化の仕組み

参考文献

Bottlenecks and founder effects

https://evolution.berkeley.edu/bottlenecks-and-founder-effects/?utm_source=chatgpt.com

The RNA World and the Origins of Life

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26876/?utm_source=chatgpt.com

元論文

Darwin was right: inbreeding depression on male fertility in the Darwin family

https://doi.org/10.1111/bij.12433

Experimental Evidence for the Negative Effects of Self-Fertilization on the Adaptive Potential of Populations

https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.11.015

ライター

朝井孝輔: 進化論大好きライター。好きなゲームは「46億年物語」

編集者

ナゾロジー 編集部