カナダのトロント大学(U of T)で行われた研究によると、世界最大級のオンラインストアであるAmazonが、一部の国や地域に向けて特定の書籍を“配送不可”とする仕組みを大規模に運用している可能性があることがわかりました。

研究者たちは実質的に「在庫があるのに買えない」状態にしているため「検閲的なブロックではないか」と指摘しています。

しかも、このブロック対象はLGBTIQ関連やオカルト、エロティカにとどまらず、日本のマンガや料理本など、多岐にわたります。

なかには、「一時的な在庫切れ」というあいまいなメッセージが表示されるだけで、実際には特定の国からは購入そのものができないケースもあるというのです。

いったいAmazonの“見えない制限リスト”にはどのような基準があり、どうしてこんなにも多様なコンテンツが“配送不可”扱いにされるのでしょうか。

研究内容の詳細は、トロント大学のセキュリティ研究機関「Citizen Lab」から発表されました。

目次

- “在庫切れ”の裏側を暴く:Amazonが仕掛ける見えない検閲

- 見えない検閲に震撼:Amazonが排除する書籍の実態とは

- Amazonの判定は曖昧

“在庫切れ”の裏側を暴く:Amazonが仕掛ける見えない検閲

インターネットの普及により、私たちは数クリックで地球の裏側の商品を手に入れられるようになりました。

Amazonはその象徴として、世界中のユーザーに本や雑貨、デジタルコンテンツを届けています。

しかし最近、「在庫はあるはずなのに『在庫切れ』『一時的に配送不可』と表示され、実質的に買えない書籍が相当数ある」という不思議な現象が報告されるようになりました。

思い出されるのは、過去に報じられたNetflixやAppleによる“コンテンツ非表示”の事例です。

Netflixはサウジアラビア政府の要請に応じて一部の番組を削除し、Appleは香港や台湾向けに政治関連ワードを弾く“刻印禁止リスト”を設けたと伝えられています。

こうした背景には、政府の権力が直接働くケースもあれば、企業が「現地ルールへの配慮」のために先回りして自主規制するケースも含まれます。

中東やアジアの一部地域では、同性愛描写やオカルト要素、性愛表現などを法律や宗教・道徳の観点でタブー視する文化が強く、こうした規制に対応するために配送制限を行うことはある程度予想されていました。

一方で、Amazonは「多様性を尊重する」姿勢を表明し、LGBTIQ関連のコンテンツを支援するとしてきた経緯もあり、両者の矛盾が浮き彫りになっています。

実際、これまでも複数の調査報道・研究機関が世界的な“コンテンツ制限”を断片的に明らかにしてきました。

たとえばCitizen Labは、中国でSNSや検索エンジンから政治的にNGとされるキーワードが削除される現象を追跡し、国境を越えた検閲の実態を示しています。

またPEN Americaは、アメリカ国内の学校や図書館でLGBTIQ関連の書籍が排除されている状況を「まるで現代の焚書」と表現しました。

そうした“特定の価値観を排除する空気”が見えにくい形で広がっている点は、Amazonの事例でも大きな問題につながる可能性があります。

今回指摘されているのは、検索結果や一覧ページを直接削除するのではなく、「配送先を別の国に設定すると在庫切れ扱いになる」という現象です。

いったいAmazonに何が起きているのでしょうか?

見えない検閲に震撼:Amazonが排除する書籍の実態とは

研究チームは、まず「Amazonの商品ページを徹底的に網羅する」アプローチをとりました。

世界中のウェブページを定期的に保存するCommon Crawlという巨大アーカイブから、AmazonのASIN(商品ID入りURL)を何百万件も抽出。

その後、独自のプログラムを使い、アメリカのamazon.comで「配送先を別々の国に切り替えたうえで商品をカートに入れてみる」テストを自動で繰り返しました。

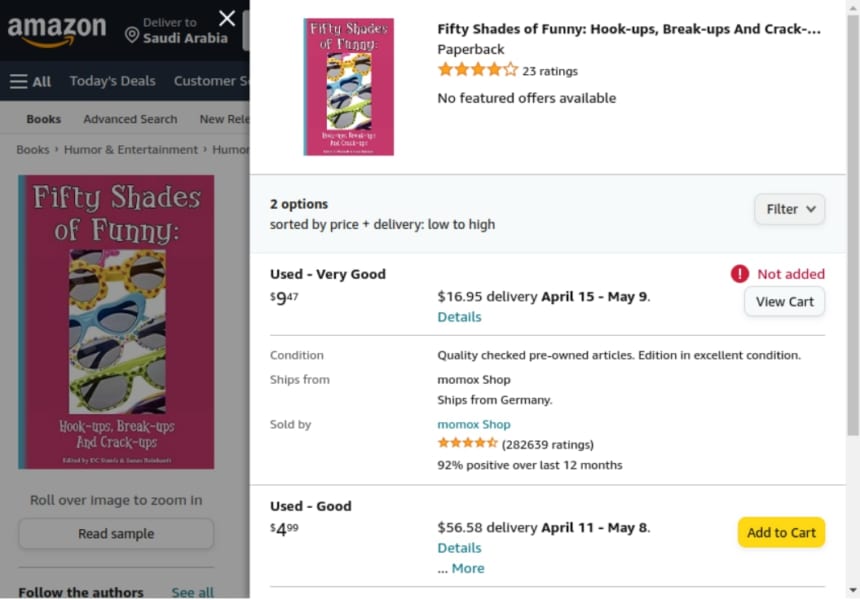

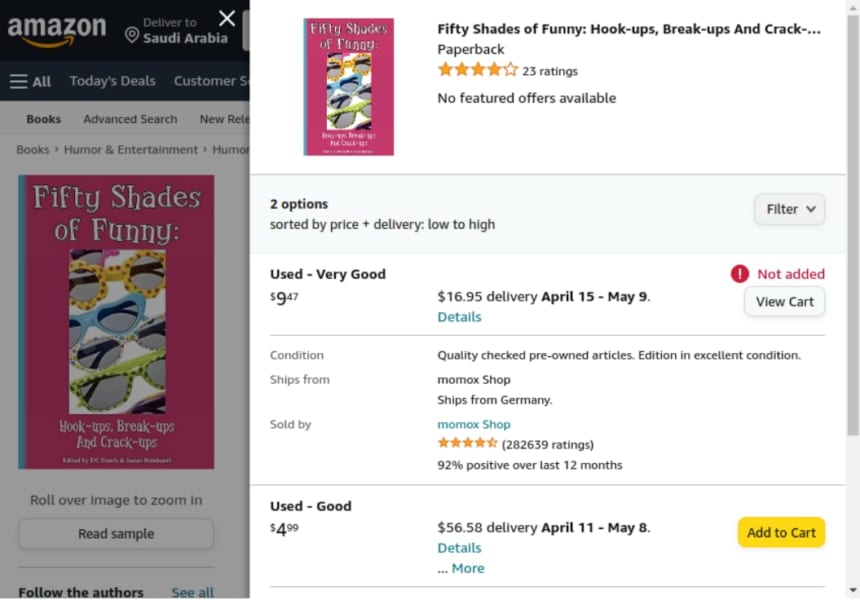

Amazonのページには「在庫切れ」と表示されていても、ほかの出品者が在庫を持っているケースがあるため、研究者たちは「all offers display」(出品者一覧)を呼び出し、一つずつ「カートに入れる」を試して検証。

もし複数の出品者が“在庫あり”なのに、すべてカート投入が拒否されるなら、単に在庫がないのではなく「配送ブロック」がかかっていると判断できます。

このテストを大規模に行った結果、17,050件以上の“配送不可アイテム”が確認されました。

書籍カテゴリーは特に多く、研究によれば約1.1%の書籍が何らかの制限を受けていると推計されます。

一部は中東など宗教規範の厳しい地域でのブロックが目立ちましたが、内容とは無関係そうな商品まで誤分類でブロックされている事例も数多く見つかったのです。

たとえば「rainbow(虹色)」という語が入っているだけで実際にはただのキャンディ(Mentosの“レインボー”)が購入不可になっていたり、「Gay」という単語が含まれるだけで哲学書(ニーチェの著作)がブロック扱いされたりするケースもありました。

さらに、「food porn」という俗称で料理本が弾かれたり、乳がん・母乳ケアに関する本までもが“性”や“ポルノ”と混同されているような事態も見受けられます。

本来は安全規制や技術的な理由(WiFi機器やチャイルドシートなど)での配送制限も存在しますが、こうした正当なカテゴリー以外に、宗教・性的要素と誤解されているジャンルがまとめて規制されているのが問題の核心といえます。

Amazonの判定は曖昧

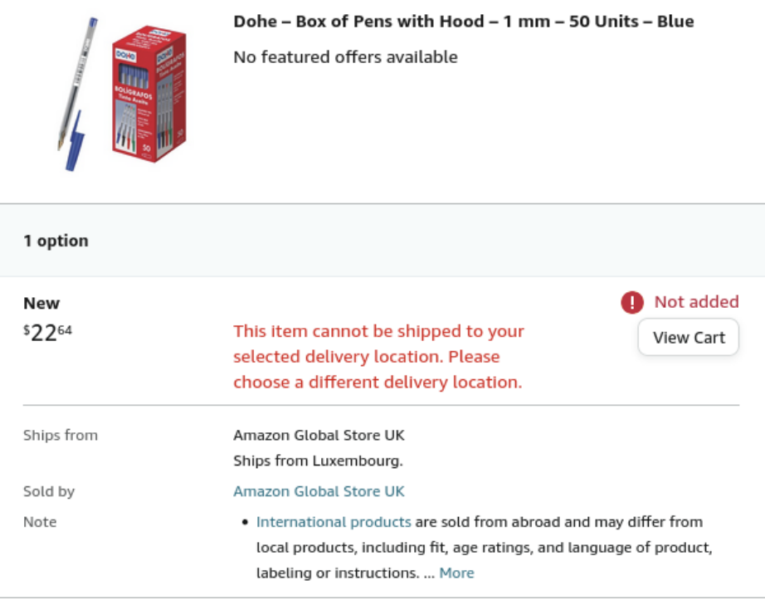

今回の調査から見えてきたのは、「疑わしいキーワードをざっくりスキャンする」仕組みがAmazon内で機械的に働き、一度“NG”と判定された商品が複数の国・地域へ一括で配送不可になるらしい、という点です。

宗教的な理由が背景にあると推定される地域(サウジアラビアやUAEなど)だけでなく、ブルネイやパプアニューギニア、セーシェル、ザンビアのように必ずしも同様の法規制があるとはいえない国々でも、同じブロックリストが適用されているようでした。

セーシェルでは2016年に同性愛行為が合法化されているのにもかかわらず、LGBTIQ関連と誤解されるキーワードを含む書籍が引き続きブロックされている例も見つかっています。

一方で、「Malala Yousafzaiが描かれた“She Persisted”という子ども向け本がUAEやサウジアラビアで買えない」「日本のファンタジー漫画が『悪魔』『魔法』という単語に引っかかったらしい」など、見当違いなブロック事例も続出。

Amazonがどういう基準で“禁止”を決めているかは非常に不透明です。

一度リストに入ってしまうと、他のアジア・アフリカ地域でも同様に「配送不可」にされ、ユーザー側は理由を知らされないまま諦めるしかない状況に陥るというのです。

さらに特徴的なのは、UAE向けのamazon.aeやサウジアラビア向けのamazon.saだけでなく、アメリカのAmazonサイト(amazon.com)でも同じフィルタが裏で作動している点でした。

米国アカウントで利用していても、配送先を特定地域に設定するといつの間にか商品がカートに入れられなくなるなど、利用者には規制が“在庫切れ”としか見えない形で進行することもあります。

これは「ユーザーの知る権利」や「表現へのアクセス」を知らないうちに奪う可能性があり、特にLGBTIQなどマイノリティ当事者にとっては大きな打撃となる恐れがあります。

最大の問題は、このブロックの基準や運営主体が不明瞭で、ユーザーが誤ブロックを報告しても改善されるかどうかが保証されないことです。

企業としては国境や法律の違いをすべて詳細にチェックするのは困難かもしれませんが、セーシェルのように既に法改正が行われた場所であっても同じ規制を続けるなど、現状は“ブラックボックス”のまま放置されているように見えます。

さらに、これが書籍だけでなく、Kindleなどの電子書籍やクラウド上のデジタルコンテンツに広がる可能性も指摘されています。

もし同様のフィルタが電子書籍で適用されれば、ワンクリックで世界中の本を買えるという夢が、一瞬にして“柵のある図書館”へと変貌してしまうかもしれません。

研究者たちは「誤ブロックをユーザーが報告できる仕組みを整える」「規制の根拠を明示して、適切に更新する」「無差別的な横並び規制をやめ、必要最小限にとどめる」といった改善策をAmazonに提案しています。

しかし政治や宗教が絡むセンシティブな問題であるため、企業側が慎重になるのも事実です。

それでも、巨大プラットフォームが世界中の書籍や情報を事実上コントロールできる時代だからこそ、「どういう原則で、どこまで規制するのか」を見えないまま放置することは、今後ますます大きな議論を呼ぶでしょう。

私たち一人ひとりが情報へのアクセスを当然と思わず、こうした“裏側のフィルタ”の存在を知ることがまず第一歩となりそうです。

元論文

Banned Books Analysis of Censorship on Amazon.com

https://citizenlab.ca/2024/11/analysis-of-censorship-on-amazon-com/

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部