世界には音楽を聴いても何も感じない「特異的音楽アネドニア(SMA)」と呼ばれる少数派の人たちがいます。

彼らは耳も正常で、他の楽しい出来事(おいしいものを食べる・ゲームで勝つなど)ではきちんと快感を覚えるのに、音楽だけには心が動かないのです。

スペインのバルセロナ大学(UB)を中心とする研究グループが、これまでのさまざまな研究結果を集めて分析し「特異的音楽アネドニア」が脳のどんな仕組みと関係しているのかをわかりやすくまとめた論文を発表しました。

研究では、特異的音楽アネドニアの人々は「音楽を聴くための聴覚のはたらき」と「快感を生み出す報酬回路」の両方が正常でも、その間のつながりが弱く、音楽を快感に結び付けにくくなっている可能性が示されています。

では、なぜ人によっ両者のつながりが強かったり弱かったりするのでしょうか?

この総説は2025年8月7日に『Trends in Cognitive Sciences』に掲載されました。

目次

- 「音楽だけ楽しめない人」の正体

- 音楽に喜びを感じない脳

- 音楽以外の“刺さらない”もあるかもしれない

「音楽だけ楽しめない人」の正体

「音楽は万人にとって喜びだ」とよく言われます。

しかしこの常識を覆すように、この10年ほどの間に、音楽だけで快感を得にくい人たちが相次いで報告されました。

彼らは純粋に音楽に対してのみ無感動であり、研究チームはこの特異な状態を「特異的音楽アネドニア(SMA)」と名付けました。

驚くべきことに、このSMAの人々は聴力に問題があるわけではなく、流れているメロディもちゃんと認識できます。

また日常生活で他の喜び――例えば冗談で笑ったり、ゲームで勝って嬉しくなったり、お小遣いをもらって喜んだり――そうした音楽以外の快感は普通に得られています。

要するに「耳も快感回路も正常なのに、音楽だけでは快感が起きにくい」という状態です。

とはいえ、なぜこのような「音楽だけ楽しめない」状態が起こるのか、当初は謎でした。

耳(聴覚)の問題でも、喜びを感じる脳の中心「報酬回路」の問題でもないとすると、原因は脳内のどこにあるのでしょうか?

そこで今回の総説では、これまでの研究成果をまとめて、特異的音楽アネドニアの「脳内メカニズム」をより詳しく説明するモデルが提案されています。

特異的音楽アネドニアの人々の脳内では、何が起きていたのでしょうか?

音楽に喜びを感じない脳

研究者たちは、音楽に対する感じ方がさまざまな一般の人々を対象に、「バルセロナ音楽報酬質問表(BMRQ)」というアンケートを使った調査を行った例を紹介しています。

この質問表は、音楽から得られる喜びを情動喚起、気分調整、社会的報酬、身体的同期、音楽探索の5側面から評価します。

その結果、SMAの人は5つの側面すべてで全体的に低い傾向を示し、「音楽で涙が出る」「踊り出したくなる」といった感覚が希薄でした。

一方で音楽以外の報酬、たとえば友人と笑い合うことやゲームで勝つことには、普通に喜びを感じることが確認されています。

これまでの複数の研究では、SMAの疑いがある人と音楽で喜びを感じられる人の脳活動を比較しています。

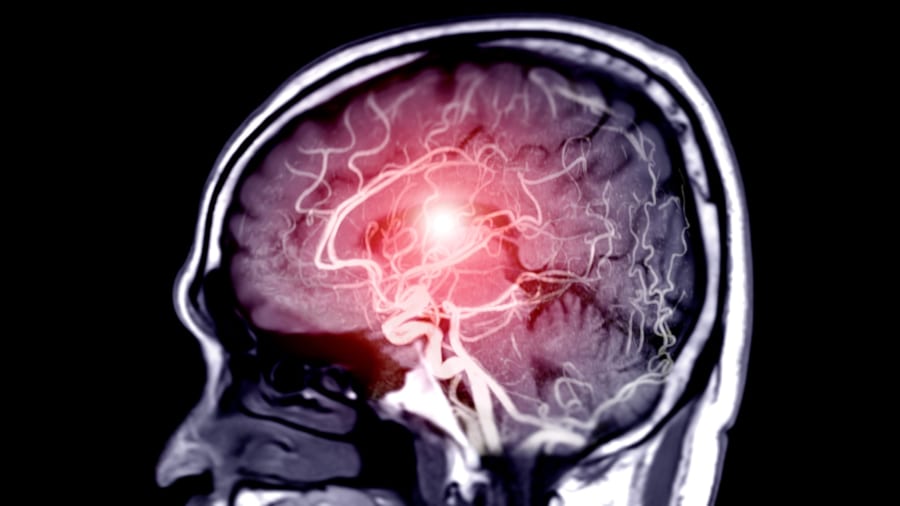

お気に入りの曲や好みではない曲を聴いてもらい、その間の脳をfMRI(機能的MRI)で調べた研究もあれば、対照実験としてお金がもらえる課題での脳反応や、音楽を聴く最中の心拍や発汗といった生理的変化を測定した研究もあります。

こうした結果から、SMAの人では音楽を聴いているとき、メロディーやリズムを処理する聴覚の領域は正常に働いているのに、側坐核などの報酬回路の活動はほとんど高まらないことがわかっています。

通常は音楽を楽しむ人ではお気に入りの曲に合わせて報酬系が活性化し、快感を生み出す神経伝達物質が放出されますが、SMAの人ではこの回路が静かなままでした。

一方、金銭など音楽以外の報酬では報酬回路は普通に反応します。つまり「音楽を聴く」という入力に対してだけ、快感を生み出す回路が特異的に反応しにくいのです。

また、音楽好きな人の脳では、聴覚をつかさどる右上側頭回(STG)と快感をつかさどる側坐核(NAcc)が音楽を聴いているときに強く同期して活動しますが、SMAの人ではこの2つの領域の機能的なつながりが弱いことが報告されています。

これは専門的に「聴覚ネットワークと報酬ネットワークの機能的結合が低い状態」と呼ばれます。

こうしたことから、SMAの人は耳や報酬回路そのものではなく、耳から心へメッセージを送る脳内のつながりがうまく働いていないと考えられます。

たとえるなら、音楽好きの脳内には耳から心へ音楽を運ぶ高速道路がしっかり通っていますが、SMAの脳ではその道路が途中で途切れてしまっているのです。

音楽以外の“刺さらない”もあるかもしれない

今回の総説は、音楽が人にもたらす喜びの背景に、脳のネットワークのつながり方が深く関わっていることを整理しています。

従来の報酬系研究では、快感を感じにくい人は刺激の種類を問わず一様に感じにくいとされがちでしたが、SMAは特定の刺激にだけ反応が弱い例として、感覚ごとに異なる脳の経路が存在する可能性を示しています。

研究チームは、食べ物やスキンシップなど他の報酬でも、同じように特異的な“感じにくさ”がある人がいるかもしれないと指摘します。

今後は音楽研究で使った質問票や脳スキャンの方法を応用し、食事・社交・運動など他の分野でも調べる計画です。

もし存在が確認されれば、依存症や摂食障害など「特定の快感の偏り」が関係する問題の理解や治療にも役立つかもしれません。

また、双子を対象にした研究では、音楽の快感の感じやすさには最大で54%の遺伝的な影響があることが示されています。

さらに、その多くは音楽の聞き取り能力や一般的な報酬感受性とは別に作用している可能性があります。

残りの割合は、育った環境や文化、人生で音楽に触れた経験などが関わっていると考えられます。

研究チームは現在、関係する遺伝子を探すとともに、この特徴が生涯変わらないものか、あるいは訓練や刺激によって変えられるのかを調べています。

将来の研究では、音楽の聴き方のトレーニングや非侵襲的な脳刺激といった方法が有効かどうかが検証されていくでしょう。

もし次に好きな曲で鳥肌が立つような感動を味わったら、その背後で働く「音と快感をつなぐ回線」にも思いを巡らせてみると面白いかもしれません。

元論文

Understanding individual differences to specific rewards through music

https://doi.org/10.1016/j.tics.2025.06.015

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部