重力といえばリンゴを木から落とすあの引力ですが、最新の研究ではまったく新しい見方が提案されています。

イギリスのポーツマス大学(UoP)のメルビン・ヴォプソン博士は、「重力は宇宙が情報を整理整頓する過程で生じる副産物ではないか」という大胆な仮説を打ち出しました。

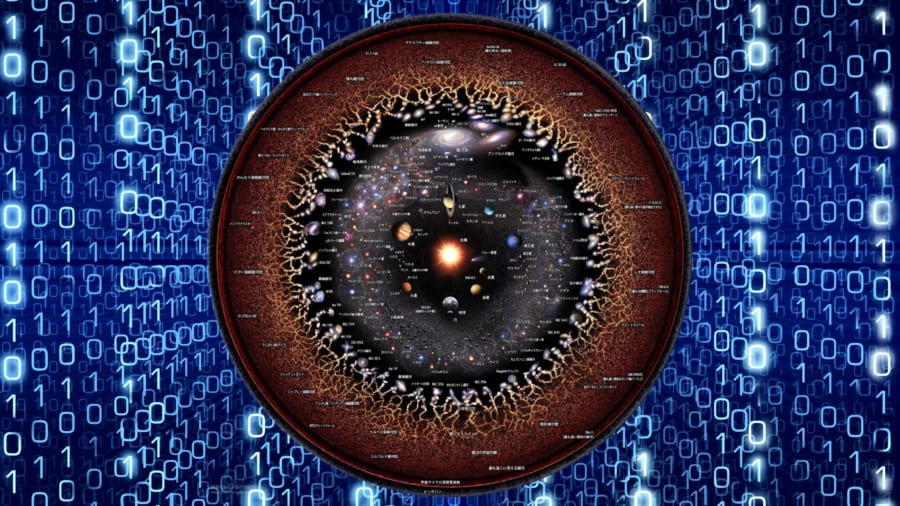

簡単に言うと、宇宙そのものが巨大なコンピューターのように振る舞い、自身の中のデータをきれいにまとめようとする(情報を圧縮しようとする)結果として重力が生まれる、というのです。

このアイデアは一見突飛に思えますが、新たな研究ではその可能性が示されることになりました。

私たちが常識としてきた“万有引力”は本当に情報整理の副産物へと書き換えられてしまうのでしょうか?

研究内容の詳細は2024年03月14日に『AIP Advances』にて発表されました。

目次

- もし重力がZIPだったら――引力に潜むシミュレーションのサイン

- 「重力=宇宙のZIP機能説」――私たちは巨大コンピューターの中にいる?

- 重力再定義:アルゴリズムか、基本力か

もし重力がZIPだったら――引力に潜むシミュレーションのサイン

私たちの宇宙全体が巨大なシミュレーション、あるいはコンピューターであるという考えは、新しいものではありません。

これは哲学者からイーロン・マスクのようなテクノロジー業界の先見者まで、多くの思想家を魅了してきた、議論の的となっている仮説です。

この仮説の背景には、「情報の宇宙」という考え方があります。

近年、一部の科学者や思想家の間で、宇宙は情報でできておりコンピューターのように動作しているという仮説が語られています。

映画『マトリックス』で描かれたようなシミュレーション宇宙論を連想するかもしれませんが、情報物理学という分野のアプローチはやや異なります。

情報物理学では、物質やエネルギーと同様に「情報」も物理的な存在と捉え、宇宙の現象を情報の観点から説明しようとします。

ヴォプソン博士も以前から「情報には質量がある」「素粒子(物質の最小単位)はそれ自体が情報を保存している」といった研究を発表しており、現実世界をデータの集まりとして考える視点を追求してきました。

そんな中で提唱されたのが「情報力学の第二法則」という仮説です。

これは熱力学の有名な第二法則(エントロピー増大則)になぞらえたもので、時間が経つと宇宙の情報エントロピー(情報の乱雑さ)は維持されるか減少していくとされています。

噛み砕いて言えば、「宇宙では時間とともに情報が圧縮され、整理されていく傾向にある」ということです。

私たちの身の回りで考えてみると、パソコンがデータを圧縮してディスク容量を節約したり、一つのフォルダにファイルをまとめてZIPなどで圧縮してスッキリ管理したりするようなイメージに近いでしょう。

ヴォプソン博士らは、この情報圧縮の原則が宇宙全体で働いていると考えました。

もし宇宙が本当に「計算する存在」なら、余分な情報をどんどんまとめて処理を効率化しようとするはずだ——この考えが重力の新解釈につながっていきます。

確かに一つに固まった物体なら、その位置や運動を計算で追跡するのは簡単ですが、細々と分散した複数の物体をそれぞれ追いかけるのは(コンピューター的には)手間がかかります。

宇宙が“計算を楽にする”ために物質をまとめる方向に働くのだとしたら、重力という不思議な力にも情報論的な理由付けができるかもしれません。

しかし重力の正体が計算を楽にするために存在することをどのように立証したらいいのでしょうか?

「重力=宇宙のZIP機能説」――私たちは巨大コンピューターの中にいる?

どうやって重力の正体が情報論的なものだと証明するのか?

一見すると世紀の難問に思えますが、ヴォプソン博士は非常にスマートな方法を思いつきました。

まずヴォプソン博士は、宇宙空間を細かいグリッド状の「情報セル(ピクセル)」に区切って考えるモデルを用意しました。

各セル(空間の一マス)はデータを保存するハードディスクのビットのようなもので、中身が空なら「0(ゼロ)」、物質が入ると「1(イチ)」として情報が記録されると想定します。

このモデルでは、一つひとつの素粒子はそれぞれ情報セルに存在し、宇宙全体は無数の0と1で表現されていることになります。

そしてヴォプソン博士はこのシミュレーション世界に、情報エントロピーは減少していくという情報力学第二法則を反映したルールを設定しました。

先にも述べたようにこれはヴォプソン博士らが提唱する法則で、宇宙における情報エントロピーは時間とともに増えず、一定か減少する傾向にあるというものです。

言い換えれば、宇宙(このモデル内の計算機的な宇宙)は情報をできるだけ散らかさず、むしろきちんと片づけて減らしていこうとする性質を持つと仮定しているのです。

シミュレーションもこのルールに従って、粒子が自発的に集合し情報エントロピーが減る方向へ系が進むようになります。

3Dゲームでも複数の物体が飛び回る様子を描くのに多くの計算力が消費されますが、それらをまとめて1つの塊とした場合、その様子を描くのに必要な情報や計算力は大幅に削減されます。

あるいは複数のファイルをまとめてZIPにすると管理が楽になり、必要となる演算力の節約につながることになります。

さらに重要なことに、シミュレーション空間のルールには「重力」のような物体同士が引き合う力を加えないようにしました。

一見すると、重力の設定が無ければ、シミュレーション空間内の物質はいつまでもバラバラのままのように思えますが、ヴォプソン博士はかまわずシミュレーションを実行しました。

するとあたかも重力が存在するかのように遠く離れて点在する物質同士が互いに引き寄せ合い、やがて全ての物質が一箇所に固まったのです。

この結果を受けてヴォプソン博士は、情報を圧縮して計算力を節約しようという基本ルールを設定すると、それこそが重力になると結論しました。

言い換えれば、重力とは宇宙がデータをひとまとめにして効率良く管理するために生じるZIPファイルのような力だという視点です。

ヴォプソン博士の主張は一見するとトンデモ理論に思えるかもしれません。

しかし重力という唯一無二の極めて特殊な現象を、情報の圧縮という演算機側のルール(情報力学第二法則)で再現できたという点は、驚きと言えるでしょう。

言い換えればこれは、情報力学第二法則の原理から重力が導き出される存在である可能性を示すからです。

ではこのような新たな視点は、物理学をどのように変えていくのでしょうか?

重力再定義:アルゴリズムか、基本力か

重力を宇宙における情報最適化の手段と捉えることには、驚くべき意味合いがいくつかあります。

まず、情報は物質やエネルギーと同様に、物理的現実の基本的な構成要素であるという主張を強め宇宙現象に対する新たな視点を提供することになります。

例えば、ブラックホールの深い重力井戸は情報圧縮の極端な例である可能性があり、暗黒物質/エネルギーの謎は情報理論的に説明できるかもしれません。

ヴォプソン博士の枠組みが、重力と量子情報理論の間に新たな橋渡しとなり、計算と現実が交差する物理学の統一的理解に一歩近づく可能性もあります。

一方で、この考え方はまだ推測の域を出ず、限界もあります。

私たちの宇宙が「計算的」であるかどうかをどのように検証できるでしょうか?

新たな研究が作成したモデルはニュートンの万有引力の法則を見事に再現し、一般相対性理論と原理的に整合しているように見えますが、最終的な結論を出すにはさらに具体化する必要があでしょう。

というのも現在の研究は、相対論的効果や量子重力をまだ取り入れていないからです。

今後の研究では、この考えを確固たるものにする(あるいは反証する)ために、いくつかのステップに取り組む必要があります。

必要とされる具体的なステップ

モデルを新たな領域に拡張する:情報アプローチが依然として有効かどうかを検証するために、相対論的条件(高速で移動する物体、非常に強い重力)と量子スケールの下で理論を構築する必要があります。

検証可能な予測を行う:重力が本当に情報圧縮によって生じるのであれば、観測可能な微妙な違いや現象はあるでしょうか?実験的または天文学的な検証の可能性を提案する必要があります。

既存の物理学との整合性:この概念は、従来の物理学における謎と合致するか、あるいはそれらの謎を説明できるものでなければなりません。宇宙がなぜこれほど高い対称性を持つのか(これは情報効率の高い状態である可能性があります)、あるいは情報の観点から重力が他の基本的な力とどのように相互作用するのかについて、新たな知見が得られるかもしれません。

文字通りのシミュレーションの中にいるかどうかに関わらず、宇宙を計算論的な観点から考えることは、非常に優れた洞察を提供してくれます。

少なくとも、ヴォプソンの研究は、情報を実体、つまり現実を形作るものとして扱うという物理学の新たな潮流に加わるものです。

もしかしたら重力の真の正体は時空構造に埋め込まれ、宇宙のデータを休むことなく圧縮し続けるアルゴリズムなのかもしれません。

元論文

Is gravity evidence of a computational universe?

https://doi.org/10.1063/5.0264945

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部