はるか昔、人類にとって馬は乗るものではありませんでした。

馬が家畜化された当初、馬の主な用途はヤギや牛と同じく雌馬は乳用、雄馬は肉用だったのです。

しかし車輪の発明によって馬の運命は大きく変わっていきます。

車輪をつけた台座に武装した兵士を載せ、馬に引かせる「戦車」は古代世界の戦争における最強の兵器となり、巨大な帝国を形成する原動力となったのです。

そんな人類の歴史に大きな影響をあたえた馬ですが、その激務に必要としていたのは驚くべきことに、主に「干し草」と「水」だけでした。

栄養のなさそうな干し草のどこに、馬の肉体を動かすエネルギーが潜んでいたのでしょうか?

目次

- 干し草にはタンパク質が含まれていない

- 草食動物は微生物イーターだった

- 体内の微生物を食べているのは草食動物だけではない

干し草にはタンパク質が含まれていない

馬や牛のような草食動物はどうやってただの草から栄養を得ているか?

誰もが一度は疑問に思う問題かもしれません。

「草食動物の胃や腸には、植物を分解してくれる微生物が生息しており、動物はその分解物を吸収するから」

というのがその簡潔な回答になります。

しかし干し草を分解しても得られるのはグルコースなどの糖類だけ。

干し草には筋肉のもととなるタンパク質やタンパク質の材料であるアミノ酸が、ほとんど含まれていないのです。

髪の毛を燃やすとタンパク質を燃焼させた特有の臭い匂いがでますが、干し草を燃やしてもそのような香りは漂ってきませんよね。

にもかかわらず、草食動物の体には多くの肉(タンパク質)がついており、私たちの食べるステーキやハンバーグになってくれています。

いったい彼らの肉(タンパク質)は、どこからやってきたのでしょうか?

草食動物は微生物イーターだった

知ってるはずの知識にほころびが出るとき、原因の多くは知識の丸暗記にあります。

今回の疑問の原因となった知識は「微生物が植物を分解して動物が吸収する」という部分になります。

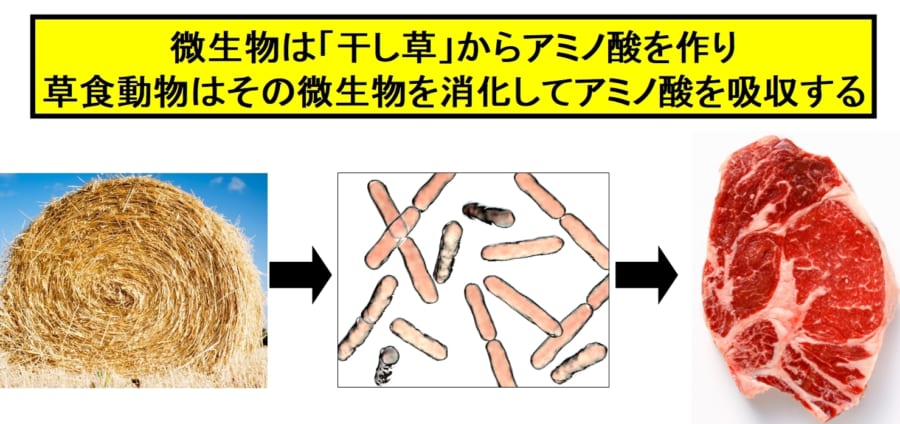

実は、草食動物の胃や腸に住む細菌は、干し草を分解するかたわら、干し草に含まれる窒素(N)を利用してアミノ酸やタンパク質を作り出していたのです。

そして馬や牛たちは、これらの微生物を胃液や腸液で「消化(溶解)」することで、アミノ酸やタンパク質を取り出して吸収しているのです。

つまり草食動物は一見して草だけを口にしているように見えて、その実は大量の微生物を消化液で溶かして栄養を吸収する、微生物イーターだったのです。

体内の微生物を食べているのは草食動物だけではない

草食動物の真のエサは消化液で溶かされた微生物であり、口からとる植物のほとんどは微生物を育てる「肥料」でした。

常識から一歩踏み込むと、馴染み深い草食動物たちが急に高度な生物にみえてきます。

ですがこれは何も草食動物だけの話ではありません。

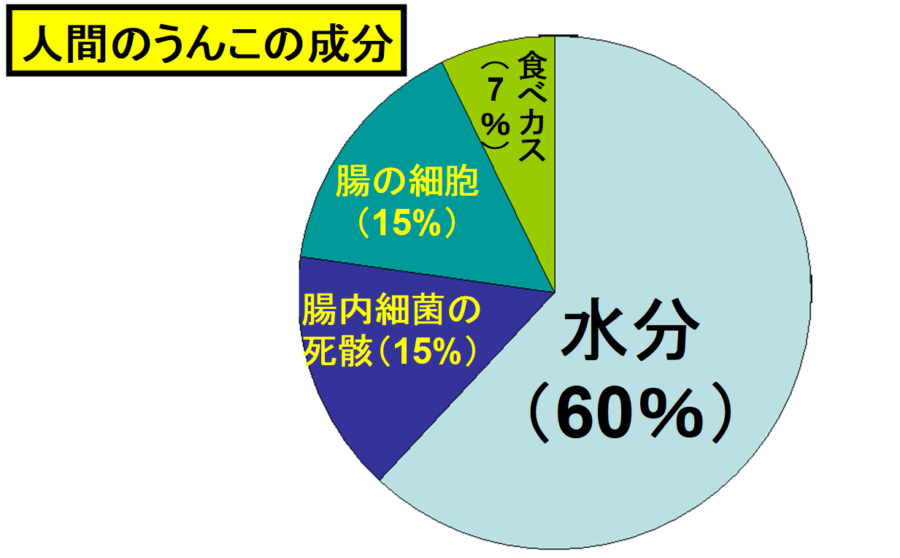

例えば人間の糞を占める食べ物のカスの重量比が僅か5~7%である一方、腸内細菌の死骸は10~15%であることが知られています。

草食動物ほどではありませんが、人間もまた自らの腸内細菌を「消化」して栄養源にしているのです。

腸内細菌が重要なのは、腸内環境を整えるだけでなく、細菌そのものに栄養源としての価値があったからなんですね。

元論文

Evidence of cellulose metabolism by the giant panda gut microbiome

https://doi.org/10.1073/pnas.1017956108

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部