精子をみて「単細胞生物っぽい」という感想を持っていた人はセンスがあったようです。

イギリスのケンブリッジ大学(University of Cambridge)を中心とした研究チームによって、精子のコアとなる遺伝子の多くが多細胞動物の出現より約4億年も前の単細胞祖先に起源を持つことが示唆されました。

これは精子という細胞が、多細胞動物になってから生まれた新発明ではなく、はるか昔の“泳ぐ細胞”の仕組みを再利用したものであることを示しています。

では、なぜ精子だけがこんなにも昔の設計図を抱え続けているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年11月3日に『bioRxiv』にて発表されました。

目次

- 「精子って単細胞生物っぽくないか?」を真面目に調べる

- 精子の“古代エンジン”は単細胞生物時代のものだった

- 単細胞の遺産を“生殖用”に再配線

「精子って単細胞生物っぽくないか?」を真面目に調べる

自分の体の中で、最も古い起源を持つ細胞はどれだろう、と考えたことはあるでしょうか?

実はその答えの候補のひとつは、精子や卵といった「生殖細胞」です。

学校では「精子は小さくてたくさん作られる」「卵子は大きくて数が少ない」と習いますが、そこで話が終わってしまうことが多いと思います。

卵は栄養とDNAを抱えた、じっと待つ側の細胞です。

一方、精子は主にDNAを運ぶ役割を持って、体の外へ飛び出し、広い世界で卵を探して融合しなければなりません。

いわば「荷物だけ持たされた宅配ロボ」のような役割です。

そのため多くの人にとって、精子は多細胞動物(いわゆる体)が進化する中で登場した派生物に過ぎないというイメージだったかもしれません。

でも、一歩引いてみると「なぜわざわざ“泳ぐ細胞”が必要なのか?」「その泳ぐ仕組みは、どのくらい前から存在したのか?」といった疑問が浮かびます。

泳げたほうが卵に到達しやすいのは確かですが、では初期の精子は泳がなかったのでしょうか?

それとも最初から泳ぐ存在として出現したのでしょうか?

実は、こういった精子の進化的な起源は多くが謎でした。

これまで精子について多くの研究がなされてきましたが、そのほとんどは「今、目の前にいる種」の精子の形や運動方法を調べたものであり、「精子という細胞そのものの歴史」を、動物の系統全体にわたって追いかけた試みはごく限られていたからです。

ここで一つ、生物学に昔から存在する、少し極端にも聞こえる考え方を紹介しましょう。

それは「生殖細胞こそが生き物の本体であり、体細胞はそれを運ぶ乗り物に過ぎない」というものです。

卵や精子といった生殖細胞は、世代を超えて遺伝子を次々に運び続けるのに対して、筋肉や神経、骨などの体細胞は、一個体の一生が終わるといったん途切れてしまいます。

もし本当にそうなら、精子や卵のほうが体細胞よりもずっと古い歴史を持ち、より古い性質を備えていることも自然に思えてきます。

実際、人間の精子が「鞭毛(べんもう)」で泳ぐ様子は人間の特徴よりも単細胞生物の特徴のほうを色濃く持っているように見えます。

「多細胞動物になってから精子ができた」と暗黙のうちに仮定してしまうと、このような精子が持つ謎の単細胞生物っぽさがどこからやってきたかが視界から外れてしまいます。

そこで今回研究者たちは、精子の起源を分子レベルで探ることにしました。

もしこの謎が解ければ、生物にとって精子とは何なのか、そして精子が持つ「単細胞生物っぽさ」がどこから来たのかがわかるかもしれません。

精子の“古代エンジン”は単細胞生物時代のものだった

精子の鞭毛をはじめとした「単細胞生物っぽさ」はどこから来たのか?

研究チームはまず、種を超えて精子に共通する要素がないかを探りました。

異なる種類の生き物で同じような仕組みが存在するなら、その仕組みを持つ共通の祖先が存在した可能性が高いからです。

コラム:なぜ異なる生物のタンパク質を調べるのか?

起源を探るためにさまざまな生物種のタンパク質を調べるのはなぜでしょうか?ちょっと難しいと思うかもしれませんが、これは身近な「目」を例にすると理解しやすくなります。地球上には、昆虫の複眼、タコやイカの大きな目、人間を含む哺乳類の目など、非常にさまざまな「目」があります。これらは見た目や構造がかなり違って見えるため、「それぞれの動物がそれぞれ独自に目を発明したのかな?」と想像してしまうかもしれません。ところが、目の中で光を感知する最も基本的な分子、「オプシン(opsin)」を調べると、状況が一変します。オプシンというのは、目の中で光が当たると形を変え、その情報を細胞の中に伝えるタンパク質です。人間の網膜でも、ハエの目でも、タコの目でも、光を感じる最初の入り口には必ずオプシンが登場します。

現在有力とされる系統解析の研究によると、動物オプシンの祖先遺伝子が生まれたのは、およそ7億〜7億5000万年前ごろと推定されています。この時代は、まだ「ちゃんとした目」を持つ動物が現れる前で、刺胞動物(クラゲ・イソギンチャクなど)と両側対称動物(ヒトを含む大多数の動物)の共通祖先に近い段階の初期の真正後生動物だったと考えられます。

もちろん、進化には「たまたま似ちゃっただけ」という収れん進化もあります。イルカとサメの流線型の体は、別々の祖先からスタートして、同じ海という環境に合わせて似た形に進化したと考えられています。しかし特定のタンパク質の構造や、光で形が変わるという動作原理、さらにその設計図となるDNA暗号文字の具体的な並びまで同じとなると……これは「たまたま同じになった」のではなく同じ先祖から引き継いだと考える方が遥かに確率が高くなります。)

精子やその部品も同様です。

精子は動物が違えば全く形が違いますが、重要な部品の遺伝子は共通祖先、つまり精子の起源に行きつくはずです。

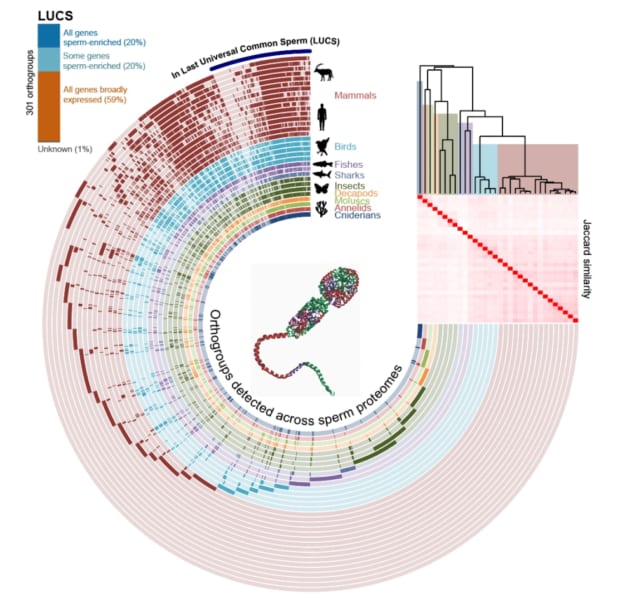

そこで研究者たちは哺乳類から昆虫、ウニに至るまで32種の動物から精子サンプルを集め、それぞれの精子に含まれる数千種類のタンパク質を分析しました。

さらに単細胞生物を含む62種類におよぶ生物種の遺伝子の違いも分析しました。この大規模なデータ比較により、「どの精子にも共通する遺伝子」はどれか、その遺伝子が進化上いつ出現したのか、また精子のどの部分に使われているのかまで遡って調べたのです。

その結果、動物の種類が違っても、精子に共通して使われている「基本セット」と呼べるようなものが見つかりました。

この基本セットは、約300種類のタンパク質のグループ(遺伝子ファミリー)で構成されていました。

その中でも特に多かったのが、精子の動きに関わるタンパク質や、泳ぐためにエネルギーを作るタンパク質でした。

いわば、どんな精子でも共通して持っている「泳ぐためのエンジンセット」が見つかったというわけです。

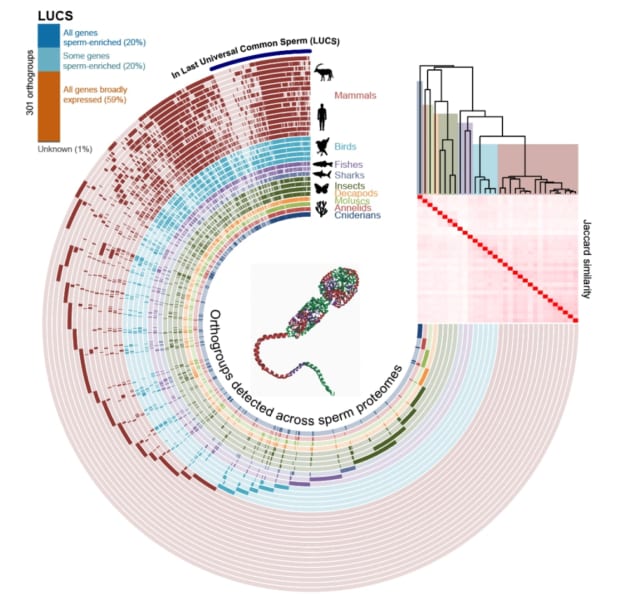

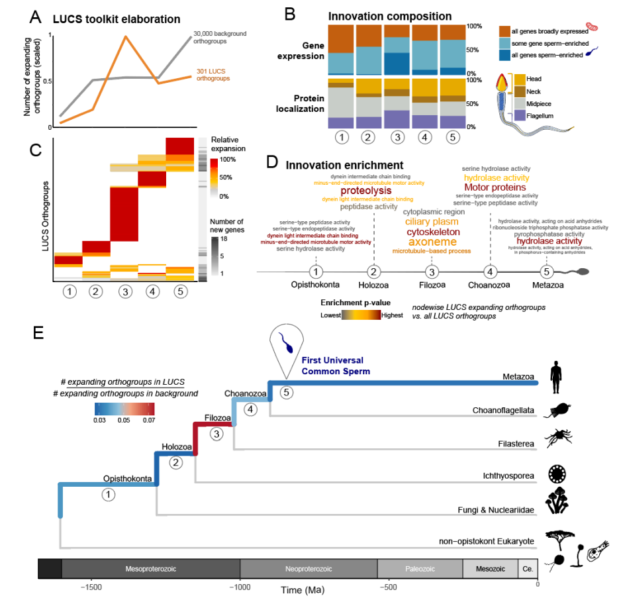

さらに驚くべきは、この精子のエンジンセットが生まれたタイミングでした。

実は、これらの共通するタンパク質セットの大部分は、多細胞動物が誕生するより前に、すでに存在していたのです。

今回の分析によると、動物が登場したあとに新しく加わった要素は全体のわずか約1%ほどで、残りのほとんどはそれよりずっと昔の単細胞生物の時代に揃っていたことが明らかになりました。

もっと具体的に言うと、今からおよそ10億年前ごろ、まだ多細胞動物が現れていない単細胞生物の祖先たちがいた時代に、後に精子で使われることになる重要な遺伝子群がまとめて増えました。

研究チームはこの時期を、精子ツールキットの遺伝子(LUCS:最後の普遍的共通精子)が「イノベーションのバースト(急な増加)」を起こした時期と表現しています。

コラム:なぜそのタイミングでイノベーションが起きたのか?

なぜ10億年前のある時期に「あとで精子に使われることになる運動・エネルギー系の遺伝子」がまとめて増えたのかについては、いくつか予測がたてられています。

1つめは、その時点ですでに遊泳ステージがかなり重要になっていた、という仮説です。今の単細胞の動物近縁生物(襟鞭毛虫やフィラステリア、イキチオスポレアなど)を調べると、生活環の中に「他個体と接着して情報をやりとりする時期」や、「形を変えながら泳ぎ回る時期」が存在し、そこで特定のシグナル伝達・運動・エネルギー系の遺伝子群が強く働いていることが分かっています。著者らは、精子に共通する遺伝子の多くがそうした“動いて相手を探す細胞”の機能を支えるために、この段階で拡張されたとみなしています。精子はその「仕事」(自前で泳いで相手と融合する)がそのまま受け継がれた細胞なので、動物が出るより前からツールキットが育っていても不思議ではない、という発想です。

2つめは、多細胞化の「準備運動」としての複雑化という見方です。別の研究では、動物の直系祖先にあたる単細胞ホロゾア(フィロゾアを含むグループ)のゲノムを調べると、「接着」「シグナル伝達」「細胞骨格」「運動」など、多細胞で重要になる遺伝子群が、この時期にまとめて増えたり、組み替わったりしていることが報告されています。

3つめは、性選択や配偶行動の「タネ」がすでにその段階で動き出していたかもしれないという予測です。これは論文の外側も含めた推測になりますが、性に関わるタンパク質(配偶子の表面分子など)は、他の遺伝子よりも速く多様化しやすいことが知られています。もしフィロゾア祖先に、形や行動が少し違う「配偶子モード」がすでにあったとすれば、そのステージでより速く泳げる、相手を見つける感度が高い、融合がうまくいきやすいといった性質をもたらす遺伝子がまとめて増えたり、コピーから分家したりしても不思議ではありません。

つまり精子という細胞そのものは、動物が多細胞の体を持つようになってから登場したけれど、その精子を作るために必要な分子レベルの「設計図」は、すでに単細胞時代から存在していたのです。

この結果は、私たちが精子に抱いていた直感を裏付けるものです。

精子を顕微鏡で見ると、「まるで単細胞生物みたいだな」と感じることがありますが、実際に精子の仕組みは、単細胞の祖先から受け継いできた古い設計を土台にしていたのです。

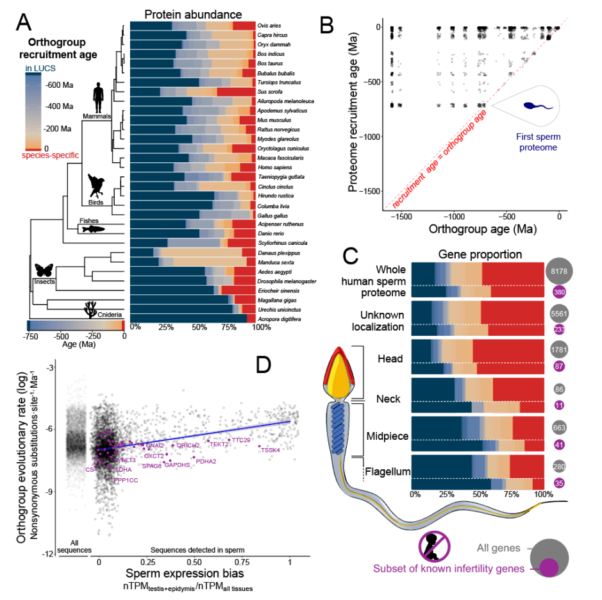

ここでさらに興味深いのは、一つの精子細胞の内部でも、使われているタンパク質に古いものと新しいものの偏りがあった点です。

精子は、頭の部分と尾の部分という二つの部分に分かれています。

分析した結果、頭部には比較的新しく進化したタンパク質が多く使われ、逆に尾の部分には昔からずっと変わらず使われ続けてきた古いタンパク質が多く存在していました。

これは何を意味するのでしょうか?

尾の部分は精子が水の中を泳ぐための重要な動力源であり、古くからあるタンパク質がそのまま使われ続けてきました。

これは自動車に例えるなら、「昔から性能が安定している汎用エンジン」のようなものです。

一方で、精子の頭部のタンパク質は、生物が進化する中で何度も新しく改良されてきました。

それは、卵子と融合して受精するために必要なタンパク質が多いためです。

この部分は、さまざまな環境や状況に適応できるように、どんどんカスタマイズされた「最新型の先端装置」のようになっているわけです。

この精子の「頭は新しく、尾は古い」という構造は、生物が長い進化の過程で精子という細胞を「古い基本構造」と「新しい追加機能」に分けて活用してきたことを示しています。

さらに、この「古さ」と「新しさ」の違いは、実際の生物の健康や医療とも深く関係していることが示されました。

研究チームは、人間の男性不妊症に関わる遺伝子380種類について、精子の中のタンパク質が古いのか新しいのかという観点で詳しく分析しました。

その結果、精子にある古いタイプのタンパク質を作る遺伝子ほど、男性不妊症と関連して見つかりやすいことが分かりました。

特に、最も古い起源を持つ遺伝子のグループ(精子の共通基本セット)では、不妊症と関連する遺伝子の数が約1.5倍も多く、その多くが精子の尾や首に集中していました。

これは、自動車の比喩で説明するとわかりやすくなります。

車の部品にはいろいろありますが、特に古くから使われている重要なエンジン部品が壊れてしまうと、車全体が動かなくなります。

これと同じように、精子の古いタンパク質が壊れると、精子細胞そのものが機能しなくなり、不妊症につながりやすいと考えられます。

研究者たちはこの結果について、「最も古い遺伝子が壊れると、精子に共通する基本的な機能が損なわれ、不妊につながりやすいのだろう。一方、新しく付け加えられたタンパク質は、精子に生物ごとの特別な追加機能を与えるものであり、多少欠けても致命的にはならないことが多い」と解釈しています。

今回の研究は、精子が持つ古さと新しさを鮮明に示すことで、生物の進化の歴史と、私たち人間の医療という意外な分野をつなぐ、新しい視点をもたらしたのです。

単細胞の遺産を“生殖用”に再配線

今回の研究は、精子に使われる分子ツールキットは多細胞動物よりも古いという大胆な結論を打ち出しました。

私たちの体(多細胞体)の中にある精子という小さな細胞が、実は体そのものより古い進化史を背負った“祖先の遺産”だというのです。

これは多細胞の体は精子や卵といった生殖細胞を守り運ぶために「後から」進化した入れ物に過ぎないという理論と重なります。

この視点は、19世紀の生物学者ヴァイスマンの唱えた「生殖細胞こそ不死で、体はその乗り物にすぎない」という考え方(胚細胞説)によるものです。

コラム:体は乗り物に過ぎないとは?――精子のようだった単細胞たち

「生殖細胞こそ不死で、体はその乗り物にすぎない」というのは少しショッキングな言葉ですが、意味をたどっていくと、生命の成り立ちがかなりはっきり見えてきます。私たち一人ひとりの体は、時間がたてば老いて消えていきますが、精子や卵の系列は、はるか昔の祖先から今まで、世代を飛び石のように渡り続けている「途切れない線」です。乗り物は代替わりしてスクラップになりますが、その中を走る“本体”である生殖細胞の流れだけはずっと続いている、というイメージです。では、この「本体」はどこから来たのでしょうか。さかのぼると、多細胞の体が生まれる前、世界はほとんど単細胞生物だらけでした。単細胞生物の多くは、普段は一個の細胞として暮らしていましたがときどき、お互いに近づいて接合し、遺伝子を混ぜ合わせます。このときの単細胞は、役割だけを見ると、すでに精子と卵の両方の原型を兼ねていたとイメージすることもできます。自分自身が動いて相手を探し、自分自身が融合して次の世代の“種”になるからです。その時点の単細胞は「全身がほぼ精子+卵の原型になっているモード」に入っている状態だった、と考えることができます。その後、進化が進んで多細胞の体ができてくると、体部分と精子や卵子部分が違う細胞で作られるようになりました。日常生活や行動を担当する細胞たちと、世代をつなぐ生殖細胞たちに仕事が分かれ始めるのです。ここで初めて、「親の体から切り離されて、単独で泳いでいく精子」というスタイルが意味を持ちます。単細胞の祖先のころは、そもそも体と配偶子が同じものなので、「本体から放出されていく精子」という構図そのものが存在しませんでした。ですから、現在のような「体の中で作られ、外に放たれて卵を探しに行く精子」という意味での精子は、多細胞化の後に誕生したものだと考えられます。しかし今回の研究では、後の放出型の精子の基本的な部品の設計図(遺伝子)のほうが単細胞生物時代に誕生したことを教えてくれました。

この発見が面白いのは、進化の謎を解明しただけでなく実用的な示唆も与える点です。

精子という“一種の化石”を解析することで、進化のどの段階の要素が現在の生殖能力に不可欠かが浮かび上がりました。

例えば、進化的に古いタンパク質群ほど男性不妊と強く関連していることが示されたことで、将来的に不妊症の診断や治療の有望な分子標的を絞り込む手がかりになります。

進化の深さ(古さ)がそのまま「なくてはならないパーツ」であることを意味するなら、最古層の遺伝子を優先的に調べることで不妊の原因解明が効率化できるかもしれません。

このように本研究は、進化学と医学を結ぶ新たなアプローチとしての価値も秘めているのです。

研究チームは本研究で得られた大量の精子タンパク質データを公開し、今後さらなる検証や応用研究に役立つリソースも提供しています。

32種類の動物種それぞれの精子に含まれるタンパク質とその進化的な「古さ」、さらには人間の場合は各タンパク質の発現部位や不妊症との関連情報までまとめられており、進化生物学者だけでなく生殖医療の研究者にとっても貴重なデータベースとなっています。

これにより、「精子の進化地図」がコミュニティ全体で共有され、今後は他の細胞種についても同様のアプローチが展開されていくことが期待されます。

元論文

The origins and molecular evolution of sperm

https://doi.org/10.1101/2025.11.03.685759

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部