「紅茶に塩を入れると完璧な一杯が得られる」

このたった一言の提案が米英の同盟関係を揺るがす事態となったことがありました。

24年に、アメリカの大学教授が自身の著書で「完璧な紅茶を作るにはひとつまみの塩を入れるといい」という発言をしたのですが、これがイギリス国内で「紅茶への冒涜だ!」「アメリカ人にまともな紅茶は淹れられない」と猛烈な反発を招く騒動に発展。

これを受けて、アメリカ駐英大使は「イギリスの国民的飲料に塩を加えるのは言語道断であり、アメリカの公式見解ではない」と声明を出すなど、両国の外交問題に発展しています。

しかし「紅茶に塩」とは一体どういう根拠に基づいた話なのでしょうか? そして、なぜアメリカ人と英国人は紅茶で喧嘩を良くするのでしょうか?

目次

- ひとつまみの塩を入れると紅茶の「苦味」が消える?

- 英米の紅茶をめぐる紛争は250年前から続く因縁

ひとつまみの塩を入れると紅茶の「苦味」が消える?

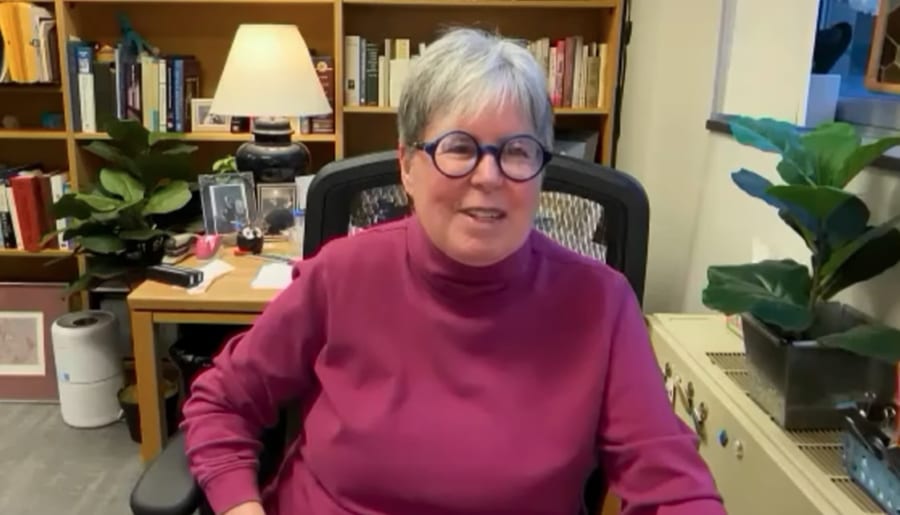

ことの発端は24年1月24日に米ブリンマー大学(Bryn Mawr College)の化学者ミシェル・フランクル(Michelle Francl)氏が出版した一冊の著書『Steeped: The Chemistry of Tea』でした。

本の中でフランクル氏は「紅茶にひとつまみの塩を加えることで苦味を減らすことができる」と主張しています。

紅茶に入れるものといえば角砂糖かミルクが一般的ですが、なぜ真逆の塩を入れるのでしょうか?

同氏は自身の主張について「まったく新しいアイデアではなく、何世紀も前から行われていること」と述べています。

氏はこの研究にあたり、1000年以上前の古文書や過去の研究論文を分析し、8世紀の中国の古文書にもお茶に塩を入れる慣習が記載されていたという。

フランクル氏はこの方法を化学者として分析し、その仕組みを理解しようとしました。

その結果、食塩に含まれるナトリウムイオンの働きで、紅茶の苦味を感じさせる受容体をブロックできることが示されたと説明します。

ただし重要なのは塩を入れすぎないことで、塩辛さを感じない程度のひとつまみの塩を入れるだけで、紅茶の苦味成分が中和されるのだという。

ところがこのニュースがイギリスで報じられると、古くから紅茶を愛するイギリス人たちは激しい拒絶反応を示しました。

英紙デイリーメールのコメント欄では「絶対にありえない」「アメリカ人にまともな紅茶は淹れられない」「アメリカは紅茶ではなくコーヒーだけにこだわっていればいい」との批判的な意見が相次いでいます(Daily Mail, 2024)。

この騒動でイギリスとの平和外交に亀裂が走ることを危惧したアメリカの駐英大使は、公式にフランクル氏の見解を否定する声明文を発表する事態に至りました。

それがこちら。

「今日のメディアで、アメリカの大学教授が主張した”完璧な”紅茶の淹れ方の報道により、米国と英国の特別な絆が窮地に立たされることとなりました。

紅茶は友愛の万能薬であり、両国を結びつけてくれる神聖な絆です。

紅茶に塩を入れるという言語道断な提案は、我々の特別な関係の根幹を脅かすものであり、看過することはできません。

このあり得ない発想はアメリカの公式見解ではありません。そしてこれからも決して。

そのことをイギリスの善良な人々に約束したいと思います。

An important statement on the latest tea controversy. 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/HZFfSCl9sD

— U.S. Embassy London (@USAinUK) January 24, 2024

ところが、声明文の最後に付け加えた「米国大使館はこれからも紅茶を”電子レンジで温める”という正しい方法で作り続けたいと思います」という余計な一文が、またイギリス人の反感を買ってしまいました。

アメリカでは紅茶を淹れる際に、ティーバッグを浸したカップの水を電子レンジでチンするのがごく一般的だそうですが、イギリスでは、ポットで沸かしたお湯で紅茶を淹れるのがマストです。

これについてはフランクル氏も著書の中で「決して電子レンジで水を温めないこと」と注意しています。

電子レンジで温めると水がすぐに沸騰してしまい、酸素が十分に出ていかないまま、茶渋の発生を促してしまうので、紅茶の表面に灰汁(あく)ができやすいのだという。

この一連の騒動は当然ながらフランクル氏の耳にも入りました。

「自分の電子メールを見て、とんでもない騒ぎになっていることに気づきました。今朝起きたら、たくさんの人が紅茶に塩を入れることについて議論し合っており、まさかこんな事態になるとは思いませんでした」

「私は決して外交問題を引き起こすつもりはなかったのです」と話しています。

その一方でフランクル氏は自身の研究についても自信を持っており、本の中身を見ずに判断したり、偏見を持たないでほしいと述べました。

「ぜひ、自宅で実験してみて、内なる化学者を呼び覚ましてください」と続けています。

この一連の騒動は、日本人からするとよくわからない揉め事に見えますが、これにはアメリカ独立に関わる根深い歴史的な背景があります。

英米の紅茶をめぐる紛争は250年前から続く因縁

紅茶に塩を入れる以外にもフランクル氏の著書には、美味しい紅茶を淹れるためのヒントが記されています。

例えば、「レモン汁を少し絞れば、紅茶の表面に浮いている灰汁(あく)を取り除くことができる」とか、「紅茶の温度を保つには背の低いどっしりしたマグカップを使うこと」とか、「茶葉のカフェインを抜くには、最初にティーバッグを浸してから30秒待ち、その液体を捨てて、また新しいお湯で5分ほど抽出すること」などです。

フランクル氏は10歳のときに母親が淹れてくれた紅茶を初めて飲んで以来、大の紅茶好きだという。

「アメリカ人の紅茶を淹れる習慣は本当にひどいもので、アメリカの高級レストランで飲んだ紅茶よりも、アイルランドのガソリンスタンドで出された紅茶の方が美味しかった」と自身の経験を述べました。

ですから、今回の研究は決してイギリスの紅茶文化をバカにするものではなく、アメリカ人が美味しい紅茶を簡単に淹れるためのヒントを見つけるためのものだったと話しています。

しかし、アメリカ人と英国人は、この件に関わらず、よくコーヒー派と紅茶派のような関係性で喧嘩している様子がよくネタにされます。

なぜ、アメリカは主にコーヒーを好んでいて、英国人は紅茶に異様なこだわりを持つのでしょうか? そしてなぜこの問題で、アメリカ人と英国人の喧嘩がネタにされやすいのでしょうか?

アメリカとイギリスの間で紅茶をめぐる確執には、アメリカ独立に関わる深い歴史背景があります。

18世紀、当時のアメリカはイギリスの植民地で、イギリス東インド会社がもたらす紅茶は人々の生活に欠かせないものでした。この頃のアメリカ人は紅茶を重要な生活必需品として嗜んでいたのです。

ところがイギリス政府は、財政赤字を補うために植民地だったアメリカに対して新聞・書類・砂糖・茶などに高い税金をかけてきました。

当然のアメリカ人は自分たちの代表者が参加していないイギリス議会の決定に怒り、「代表なくして課税なし(No taxation without representation)」と課税への抵抗運動として、1773年に、米東部マサチューセッツ州ボストンで、船に積んでいた300箱あまりの紅茶を海に投げ捨てるという事件を起こします。

後に、ボストン茶会事件として知られる出来事です。

紅茶を海に投げ込んで、何の意味があるんだと思ってしまいますが、紅茶は当時のアメリカ人にとって「イギリス支配を象徴する商品」であり、紅茶を拒絶して代わりにコーヒーを飲むことが、愛国的な行動として広まったのです。

結局、この騒動はアメリカ独立革命を引き起こすきっかけとなりました。

一方、イギリスでは紅茶の貿易が帝国の経済を支える柱となっていました。紅茶を飲むことは、単なる嗜好ではなく、誇りある伝統であり、帝国の文化そのものでもあったのです。

こうして、アメリカではコーヒーが「自由の味」となり、イギリスでは紅茶が「品位と伝統の象徴」となりました。その歴史の重みが、今でも両国の軽口のネタになっています。

こうして国の文化を代表するものになった食べ物の食べ方に、私たちはどうしても敏感になってしまうのかもしれません。

日本人なら、「美味しい寿司を食べるには醤油でなく、甘いシロップをかけるべきだ」と言われるようなものでしょうか。

これはどう考えても不味そうですが、”紅茶にひとつまみの塩”はもしかしたら本当に美味しいかもしれないので、ご自身の舌で確かめてみるのをオススメします。

参考文献

‘Outrageous’ tea recipe involving pinch of salt draws US embassy comment

https://www.theguardian.com/food/2024/jan/24/perfect-cup-of-tea-needs-a-pinch-of-salt-and-squeeze-of-lemon-says-us-chemist

How to make the perfect cup of tea, according to chemistry

https://www.pbs.org/newshour/science/how-to-spot-the-chemistry-in-your-cup-of-tea

US scientist recommends adding salt to make perfect cup of tea

https://www.bbc.com/news/uk-68085304

元論文

Steeped: The Chemistry of Tea

https://books.rsc.org/books/monograph/2162/SteepedThe-Chemistry-of-Tea

ライター

大石航樹: 愛媛県生まれ。大学で福岡に移り、大学院ではフランス哲学を学びました。 他に、生物学や歴史学が好きで、本サイトでは主に、動植物や歴史・考古学系の記事を担当しています。 趣味は映画鑑賞で、月に30〜40本観ることも。

編集者

ナゾロジー 編集部